Casablanca《卡萨布兰卡》这首歌问世以来,以其独特无双的魔力征服了无数听众。可能是由于同名的那部电影名声太盛,大家容易误解这就是电影的主题曲或者插曲。其实Casablanca写作时期晚于电影将近40年,1982年由美国歌手和词曲作者BertieHiggins创作并亲自演唱的,现已经成为了经典的老歌,在世界各地大家对它的旋律己经耳熟能详。因此非常难说,到底是电影《卡萨布兰卡》为歌曲带来了声名,还是正好相反。可能,这两部不朽的作品真是有一种前生的缘分,看来它们在将来也注定要紧紧联系在一块,彼此都为他们增添一份耀目的光彩。

由于喜欢听这首歌,让我了解了卡萨布兰卡,了解了北非的一个王国——摩洛哥,2018年12月29日我终于走进了它的世界,让我迷失在北非这个五彩缤纷的花园。

大家乘坐的是卡塔尔航班,从上海出发,经多哈转机,飞往卡萨布兰卡,经近20个小时,于当地时间30日中午1点多到达目的地。

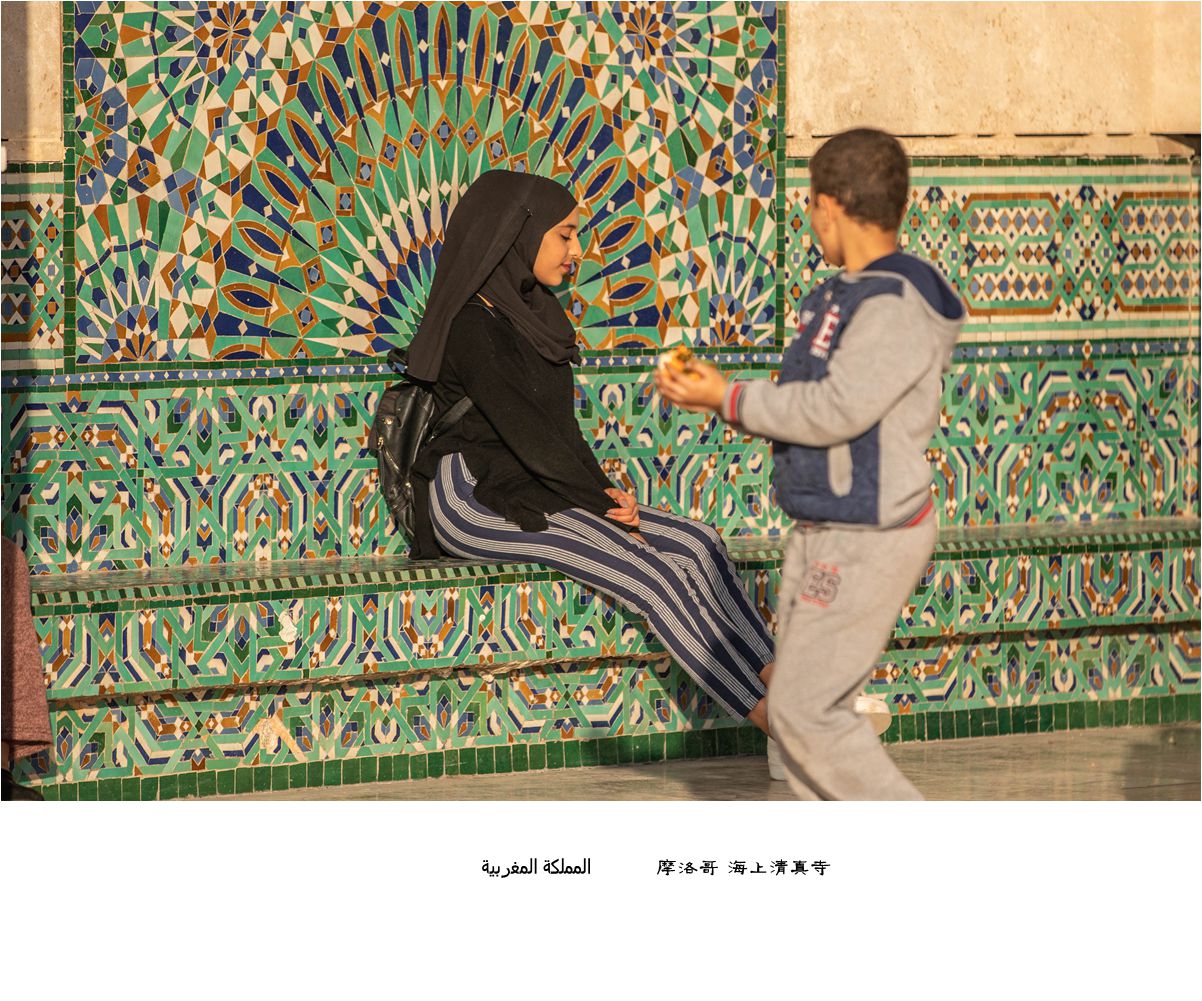

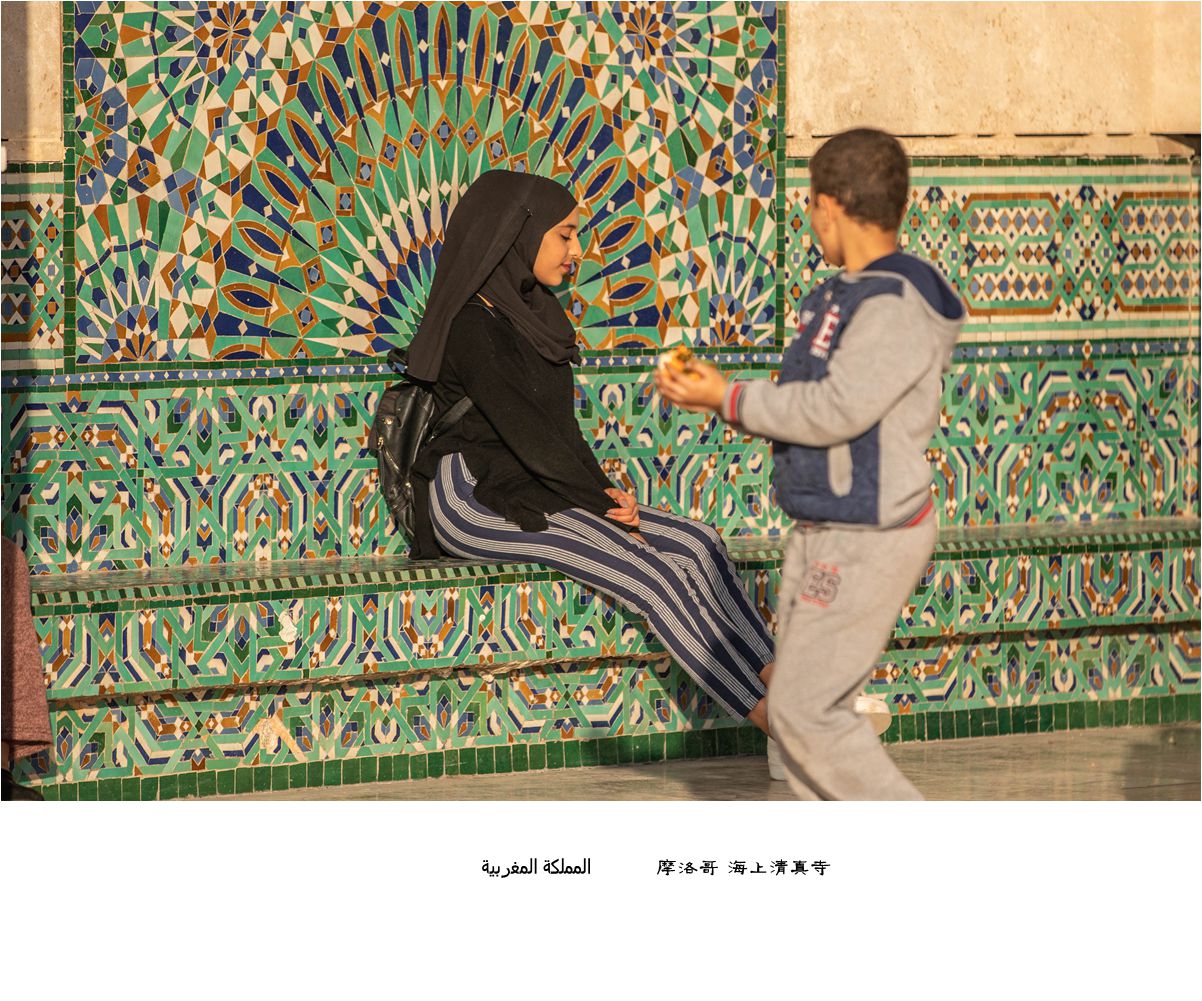

海上清真寺----卡萨布兰卡的骄傲

卡萨布兰卡,好似人脑海中升起的海市蜃楼,所有亦真亦幻。可能是由于“卡萨布兰卡”这几个字,像自发的一种魔咒,无形中吸引着世界各地的游人投入到她的怀抱。它的每一座建筑,街道的每个拐角,甚至是大街上行走的原住民都携带一种被岁月打磨后的神采,叫人时常有一种惊艳的感觉。

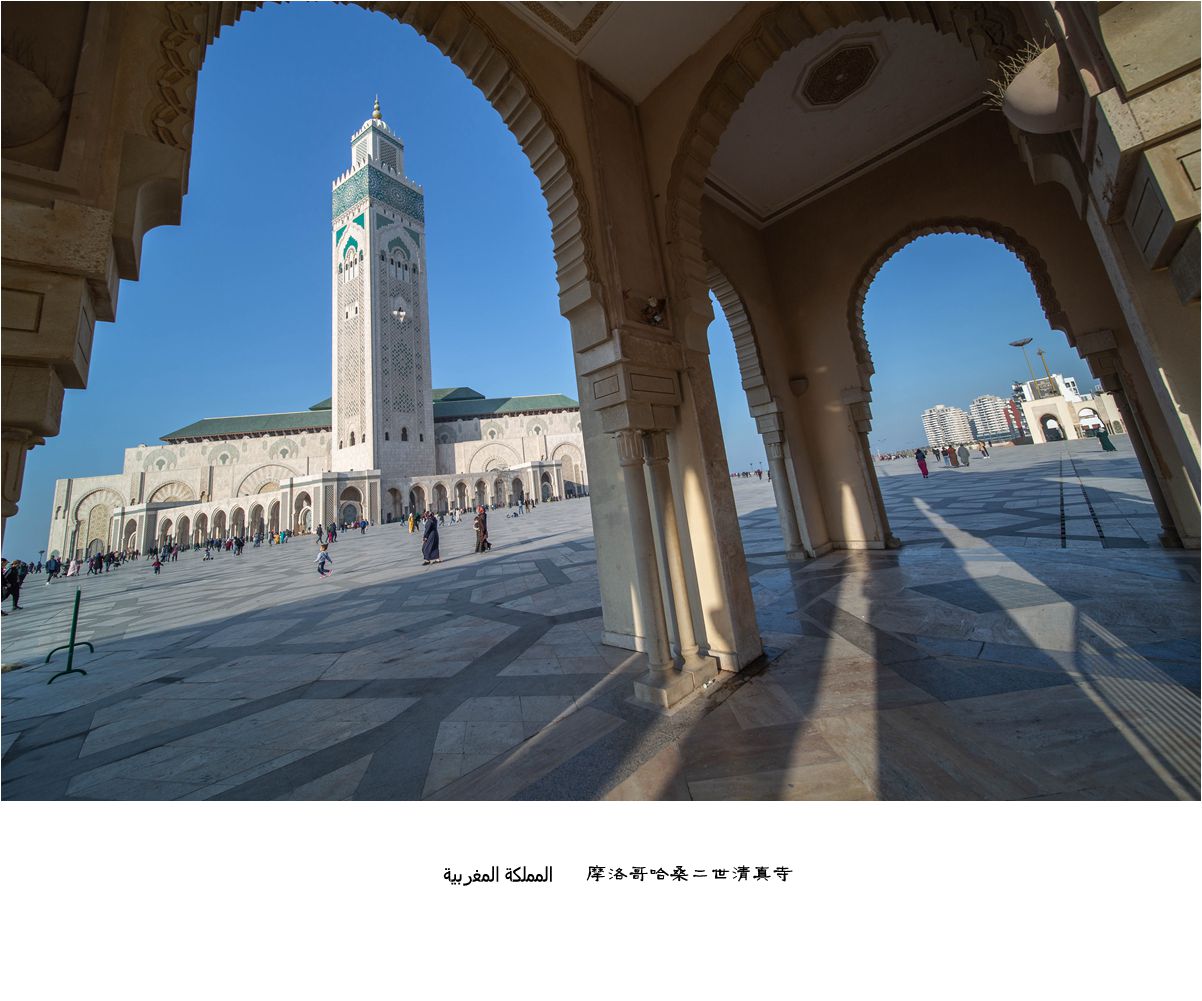

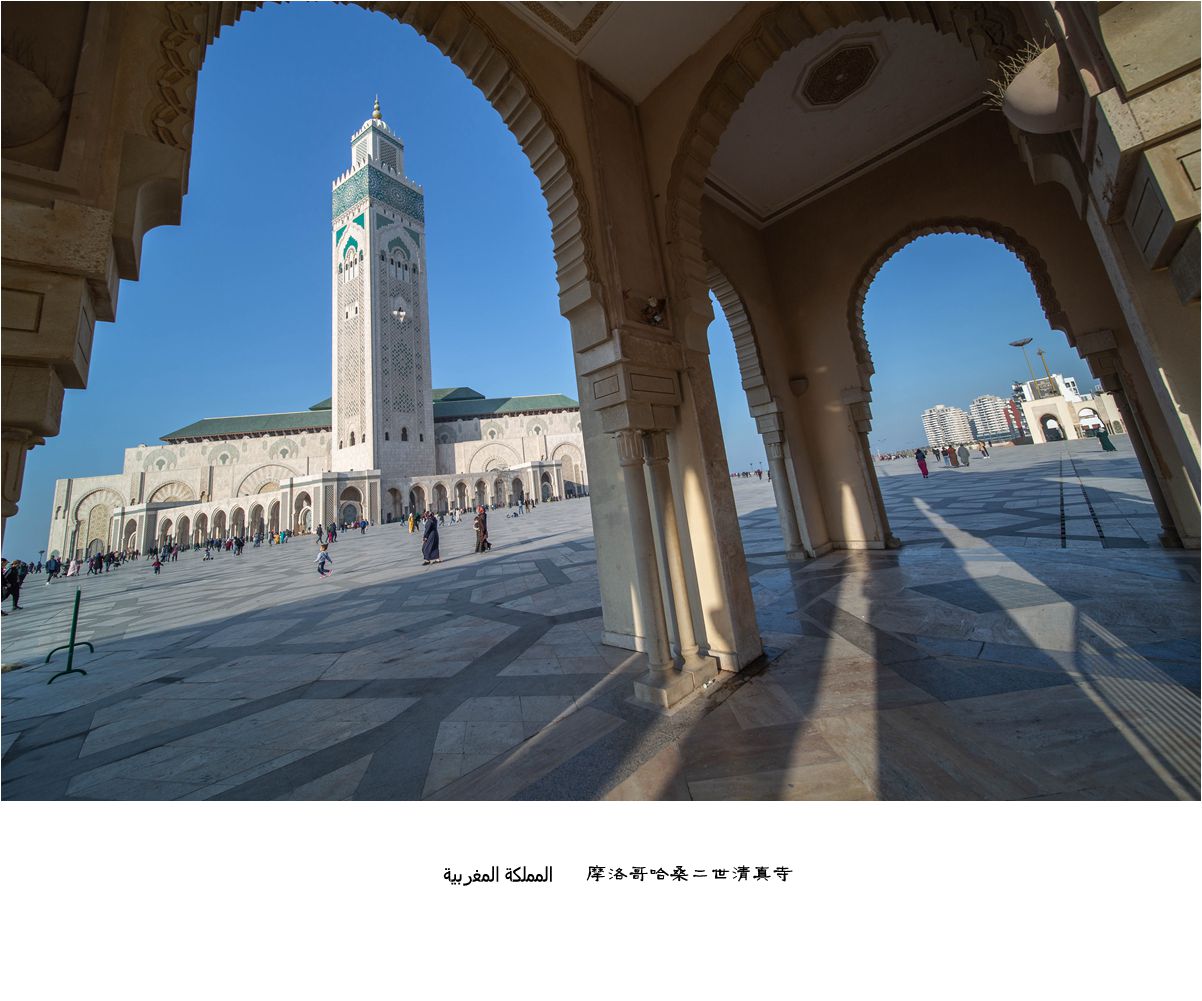

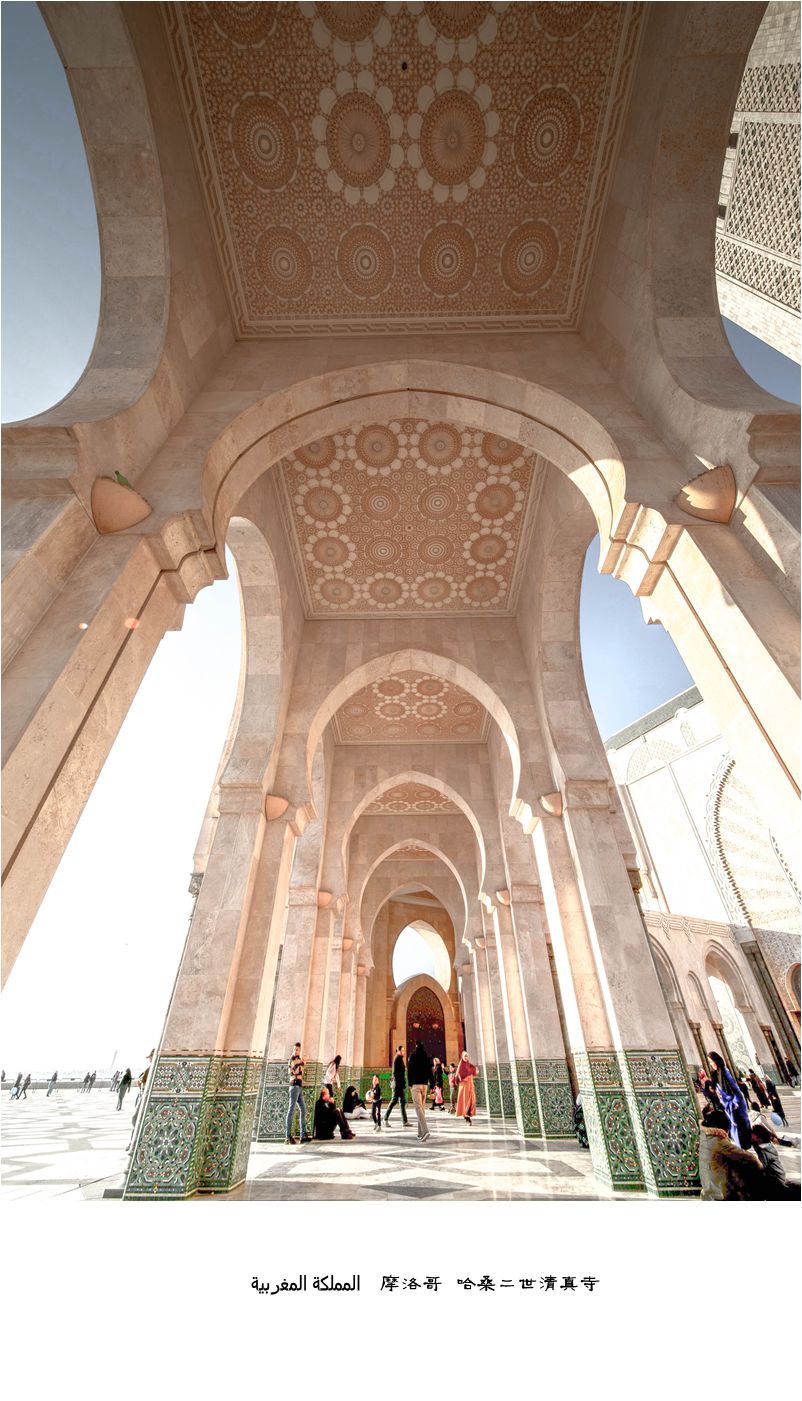

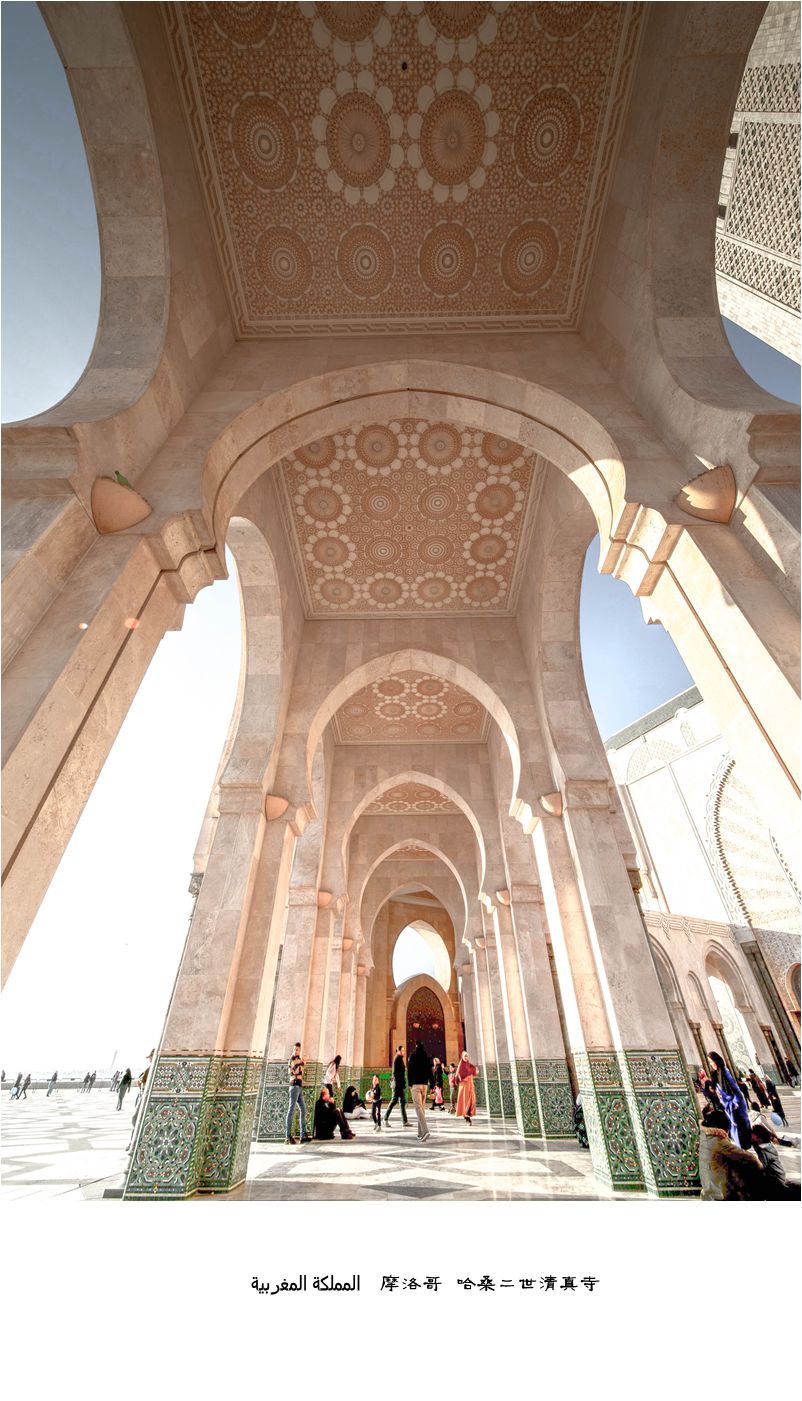

大家航班到达卡萨布兰卡已经下午了,主要游览世界排名第3的哈桑二世大清真寺。坐在车上,远远望去,碧瓦粉墙的清真寺,仿佛是一座崛起于滔滔大西洋中的白色宫殿;走近细看,巍峨壮观秀丽的建筑物真仿佛是一幅经过艺术大师们精雕细琢的现代伊斯兰教建筑艺术雕塑作品。

哈桑二世清真寺

哈桑二世清真寺

哈桑二世清真寺犹如科威特的水塔,埃及的金字塔,沙特的麦加清真寺尖塔一样,是伊斯兰教建筑艺术的骄傲,它神采奕奕地矗立在波涛汹涌的大西洋岸边,成为摩洛哥王国卡萨布兰卡腾飞的标志,成为名副其实的伊斯兰世界建筑艺术的新景观,为世人所瞩目。

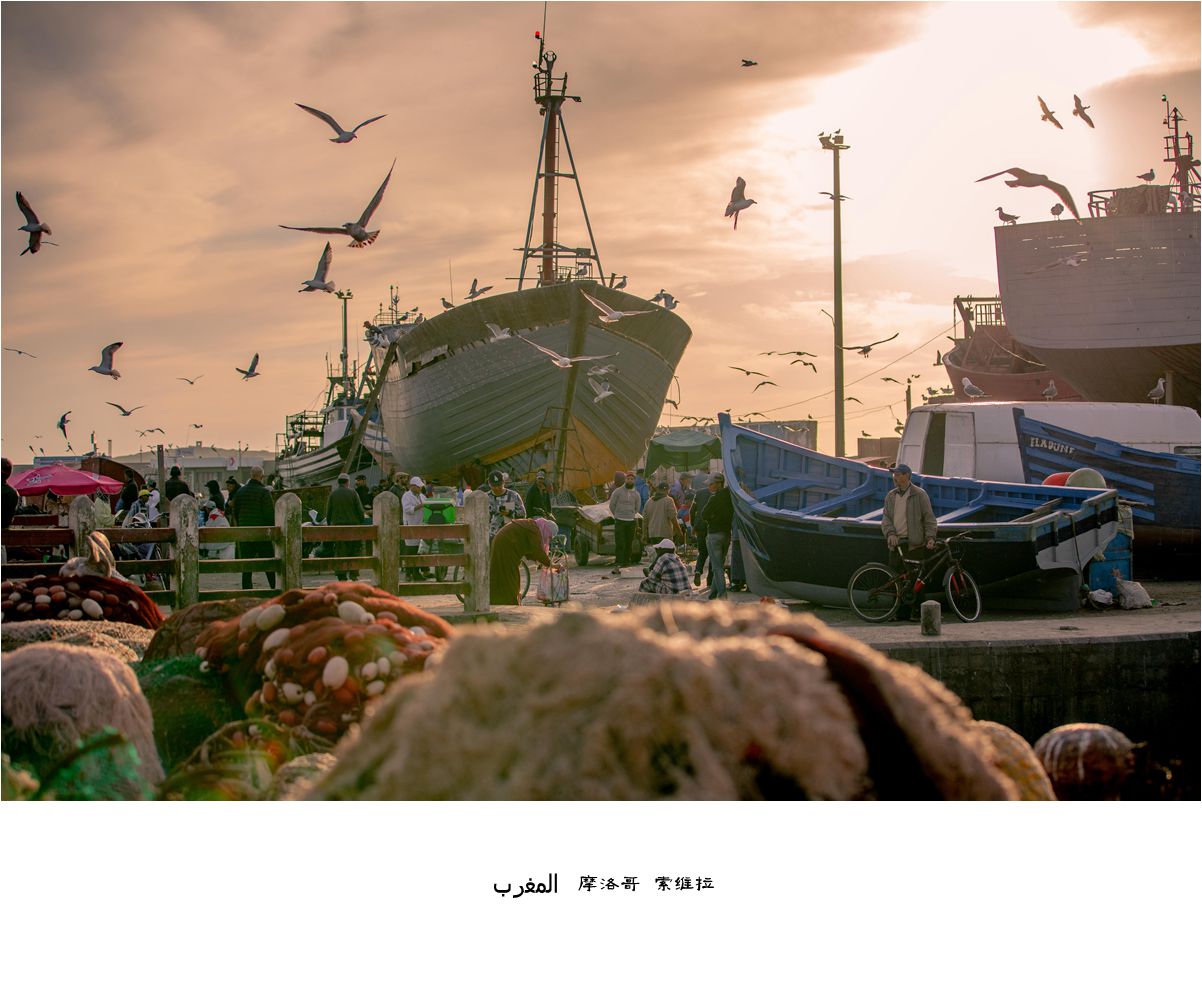

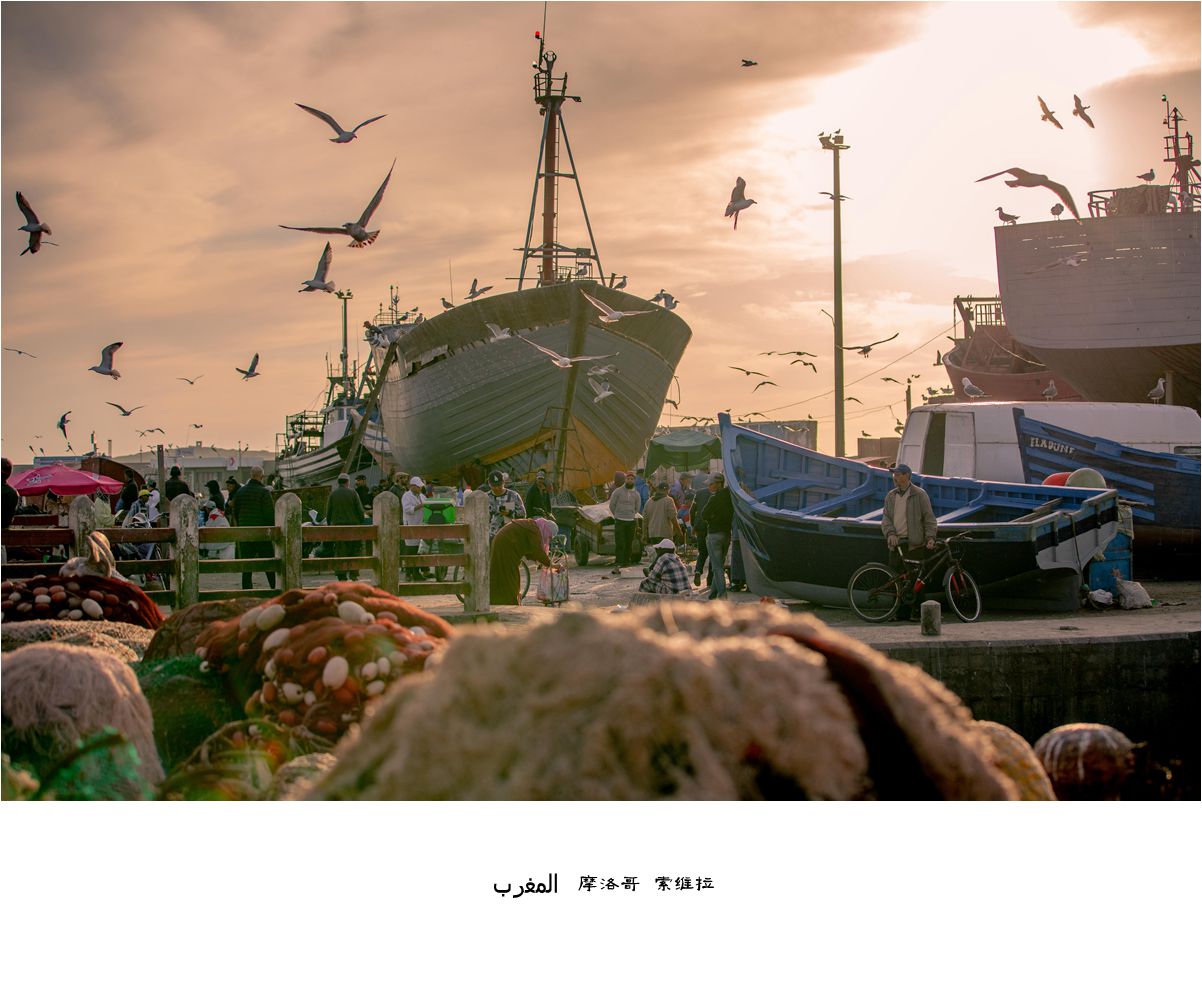

鱼港闹市---索维拉的窗口

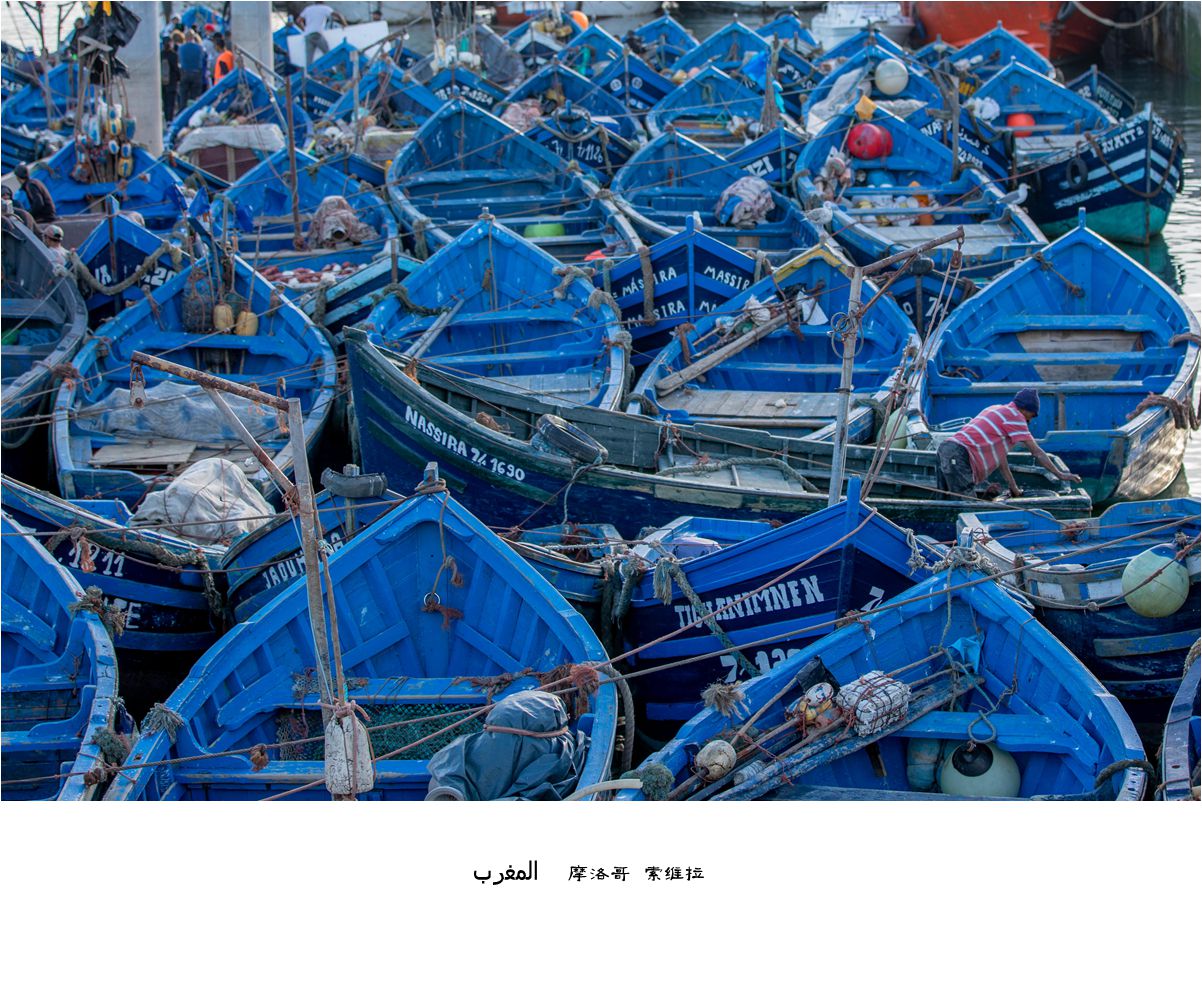

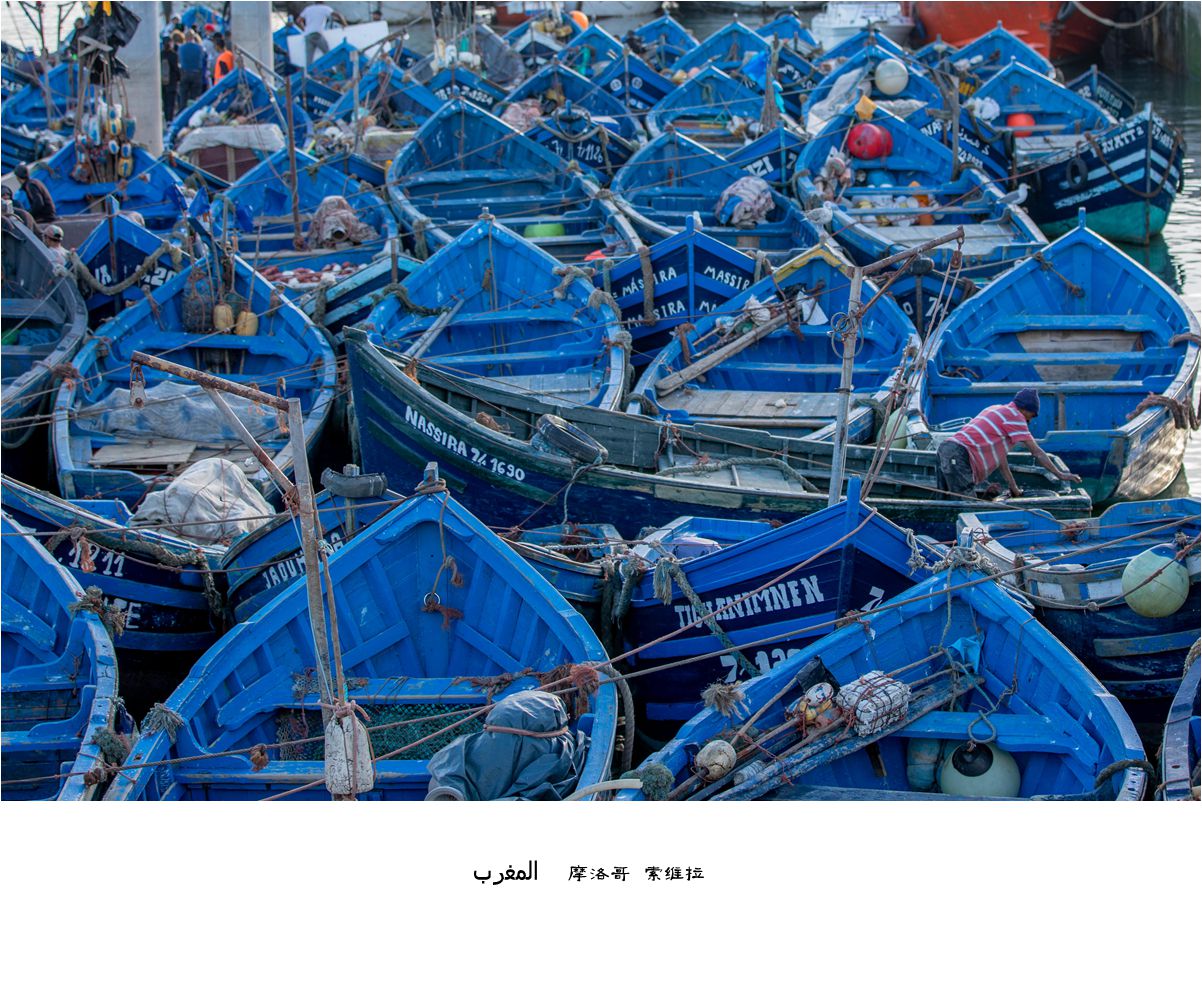

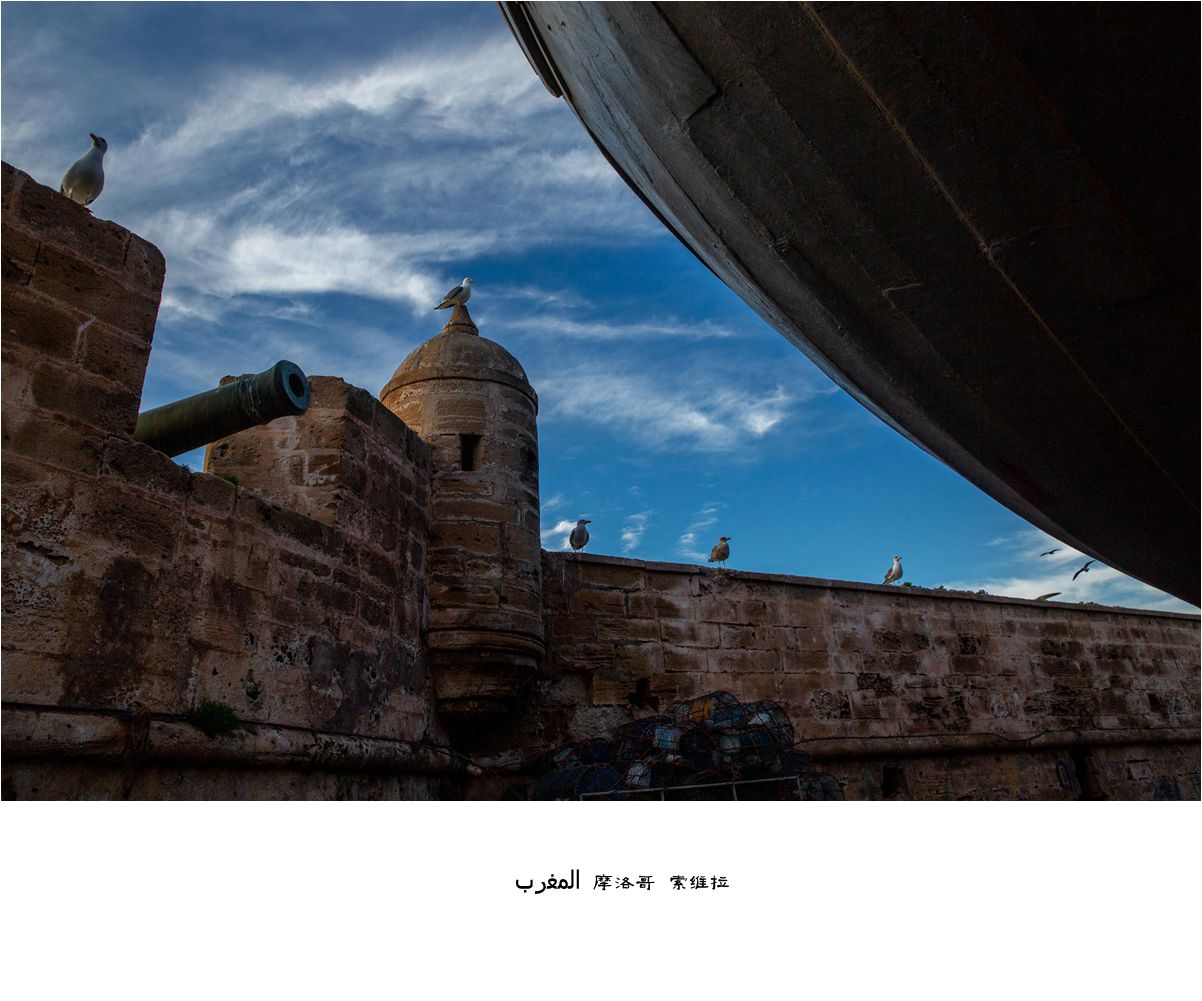

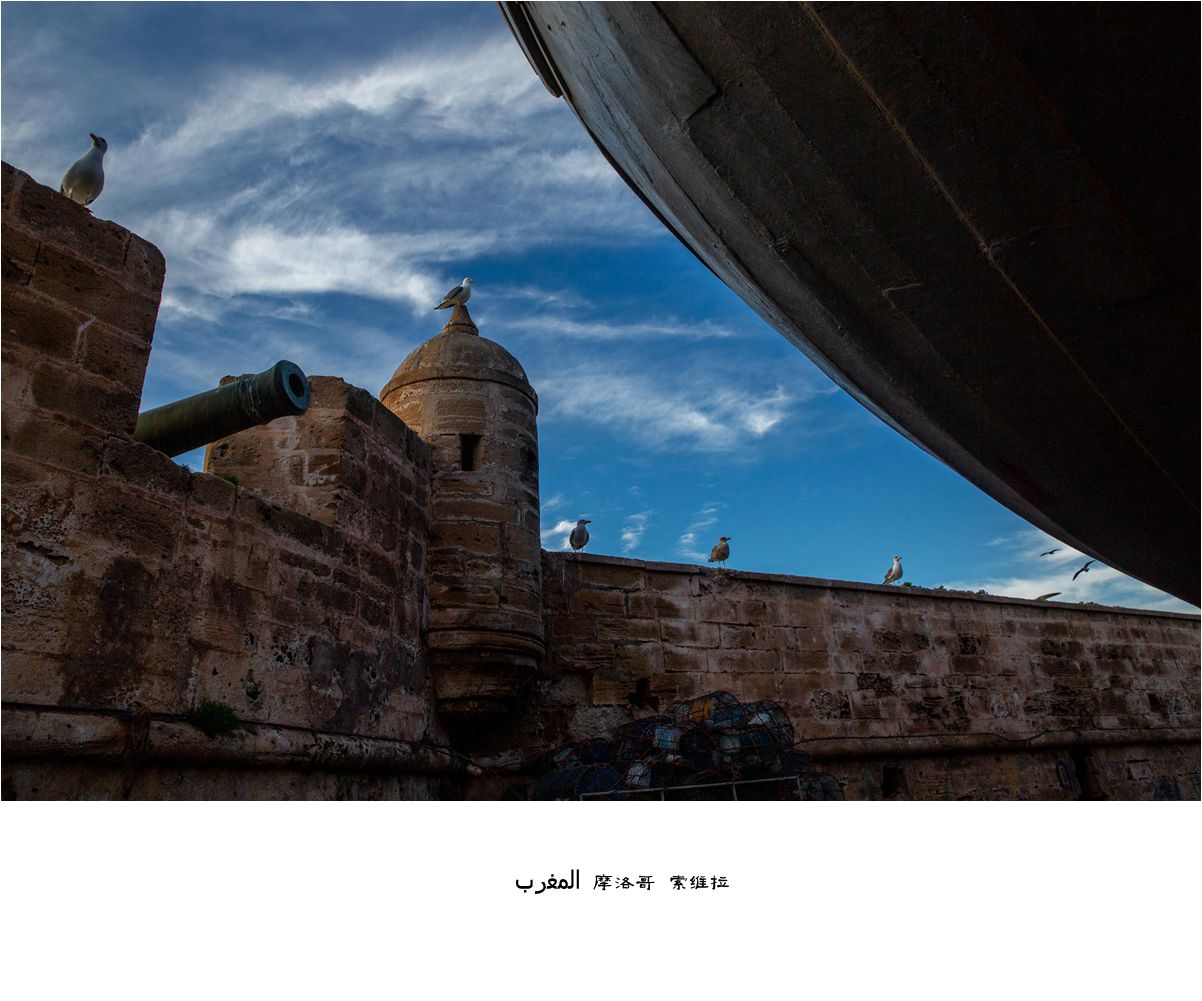

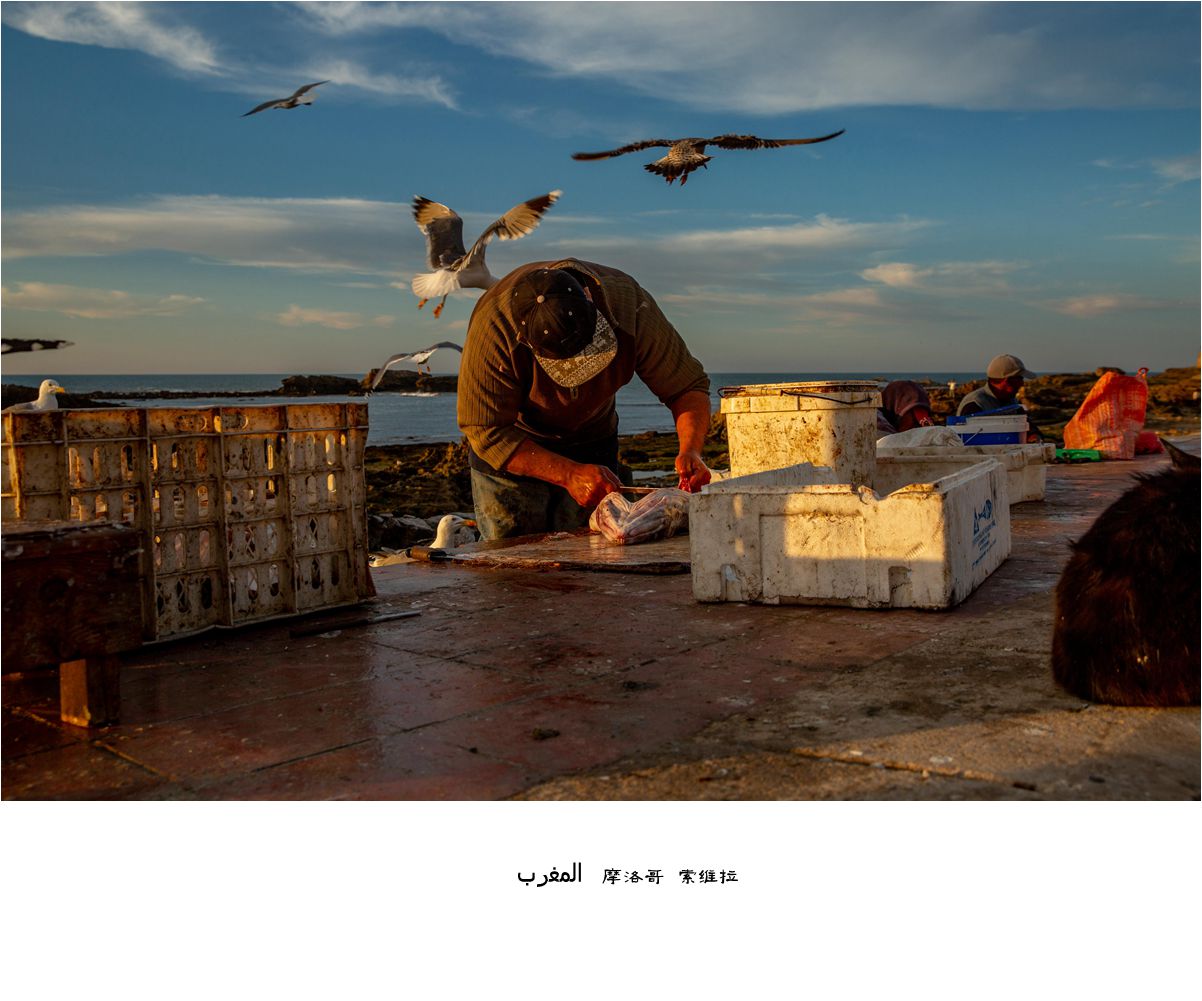

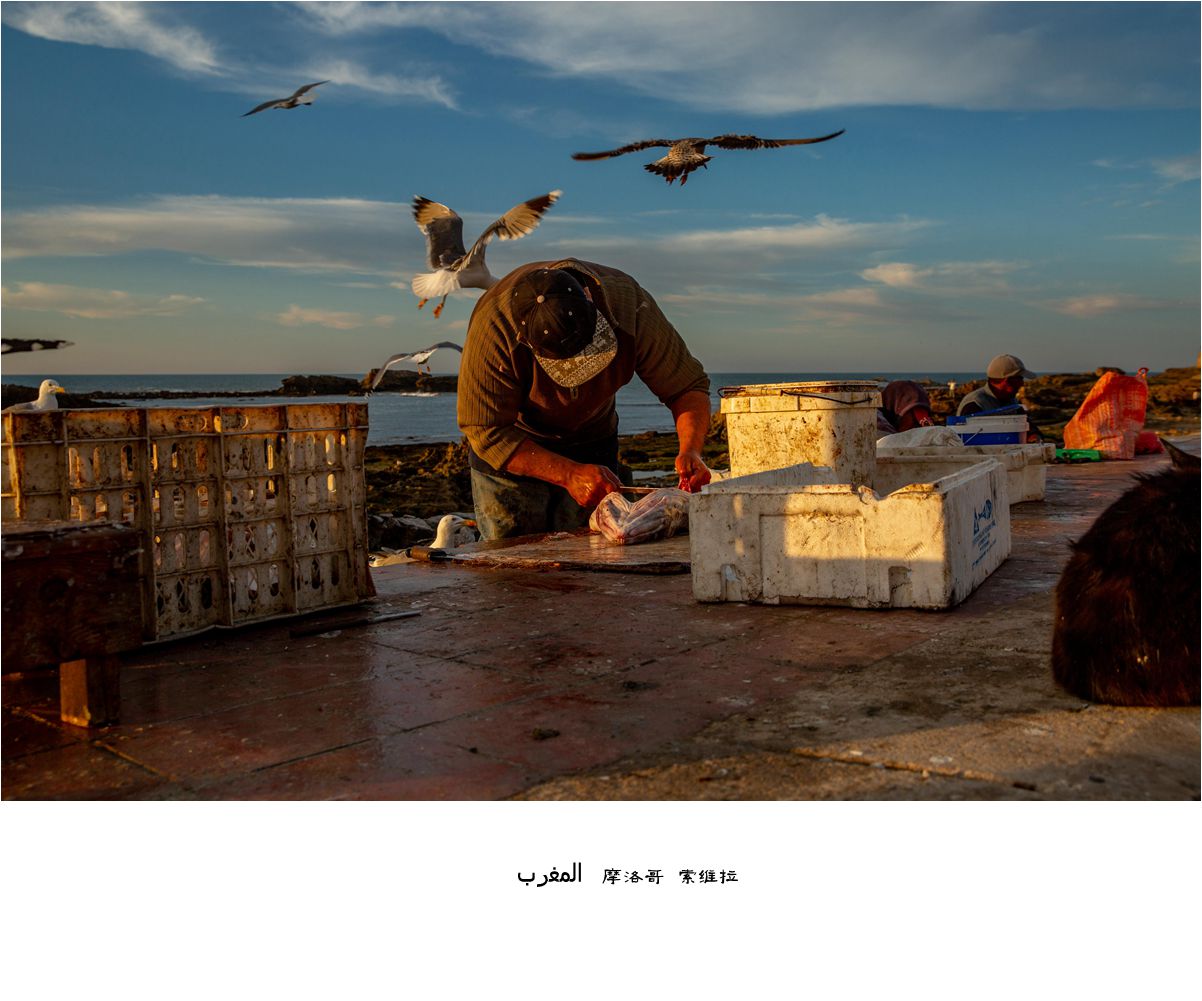

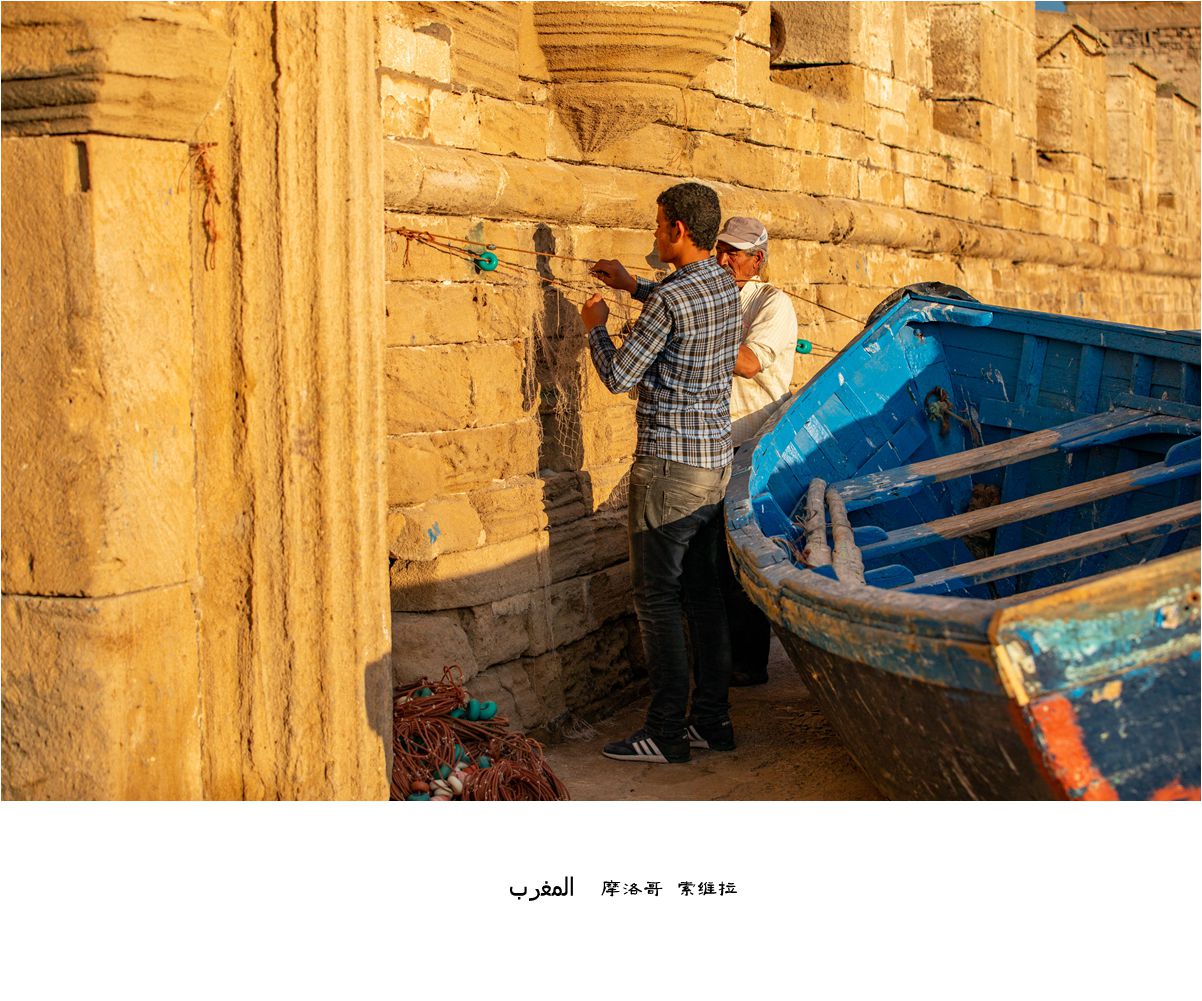

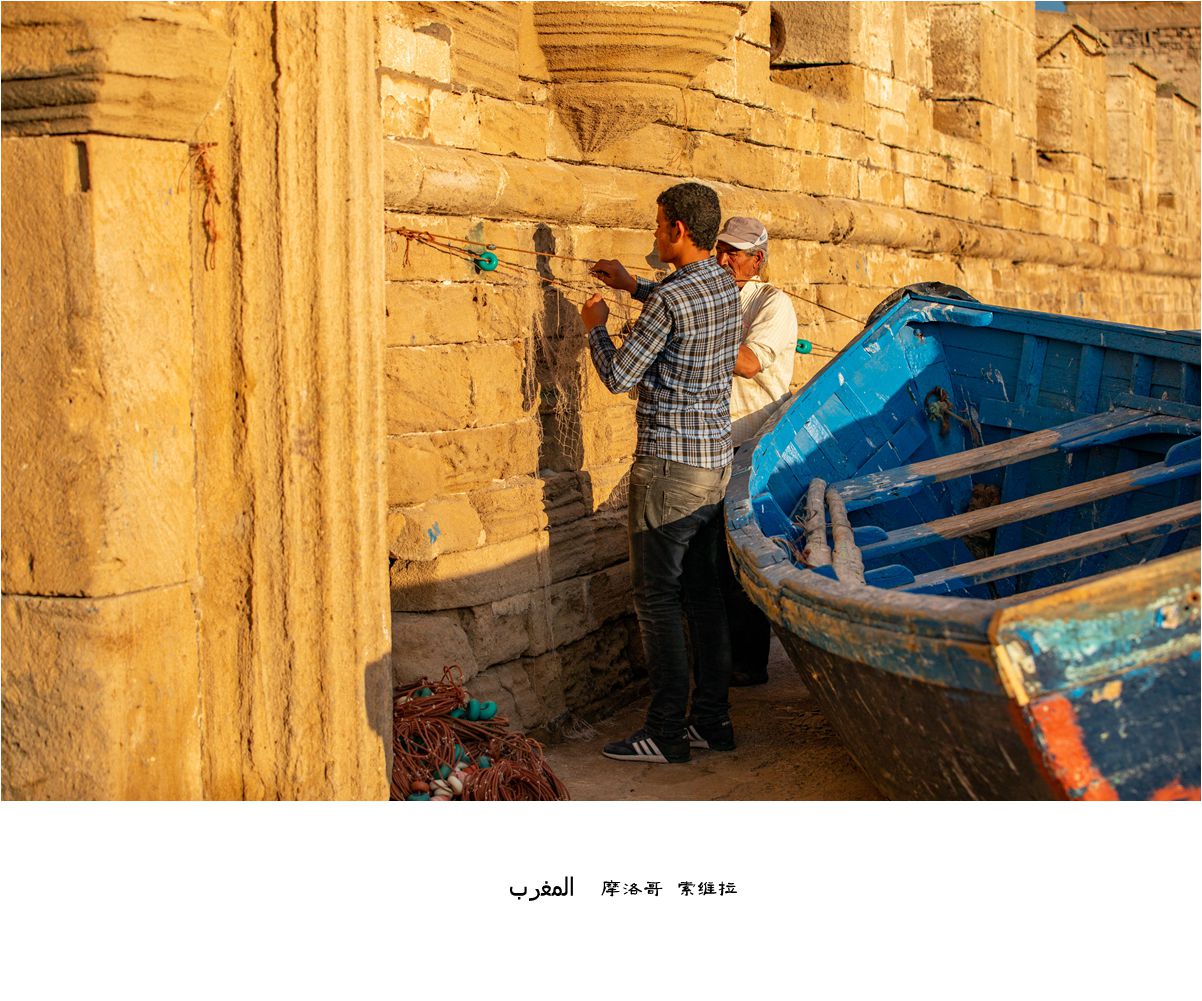

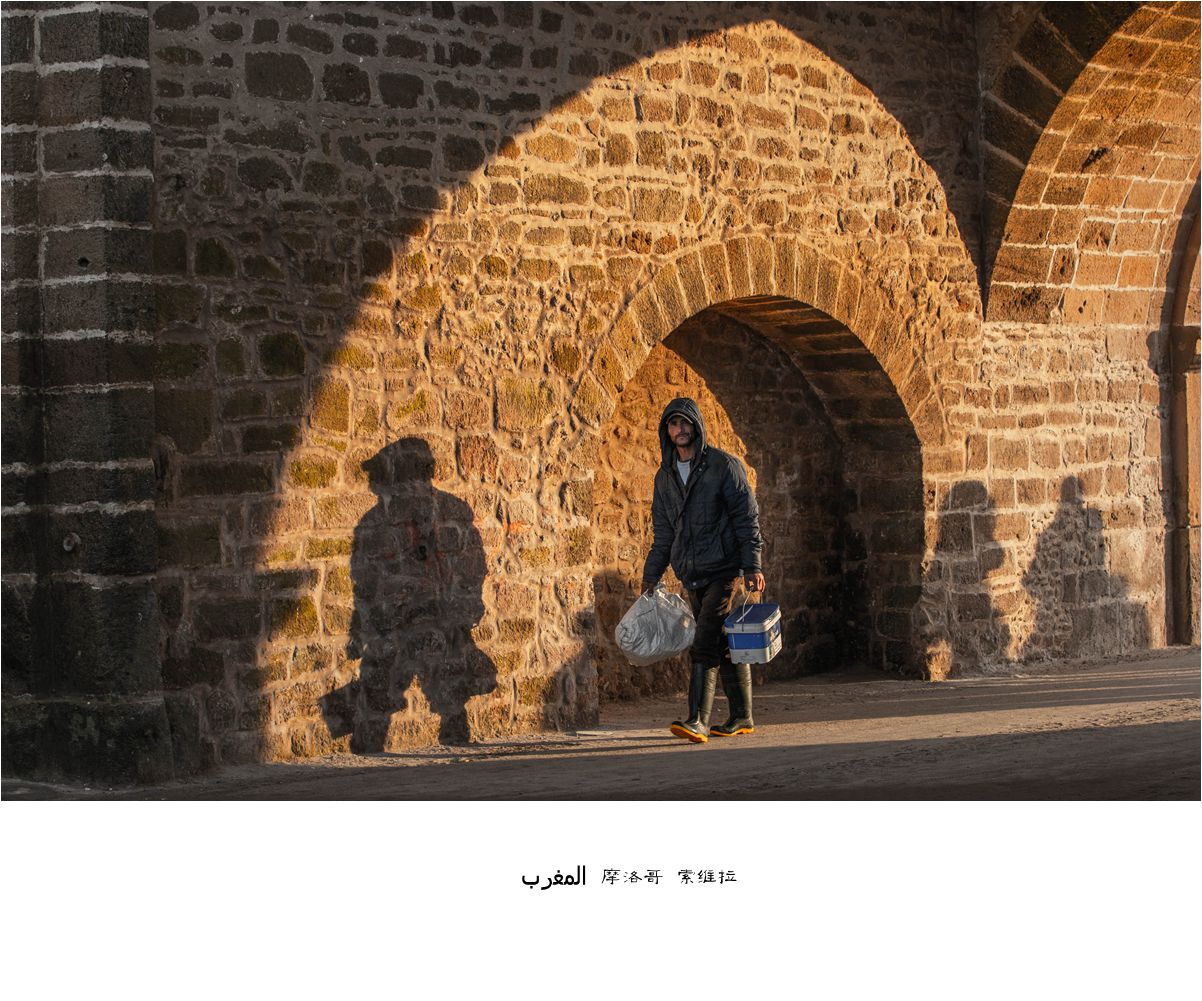

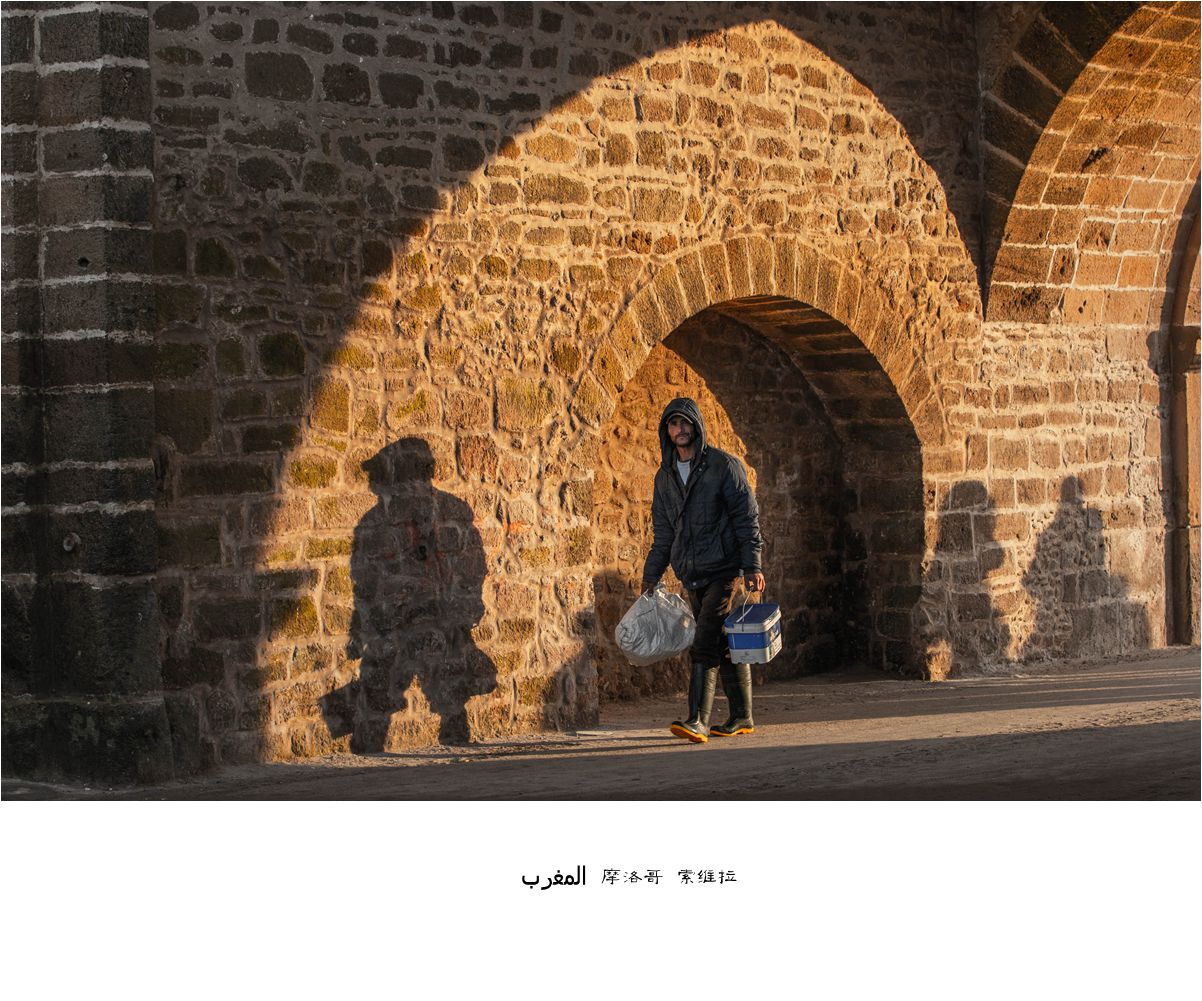

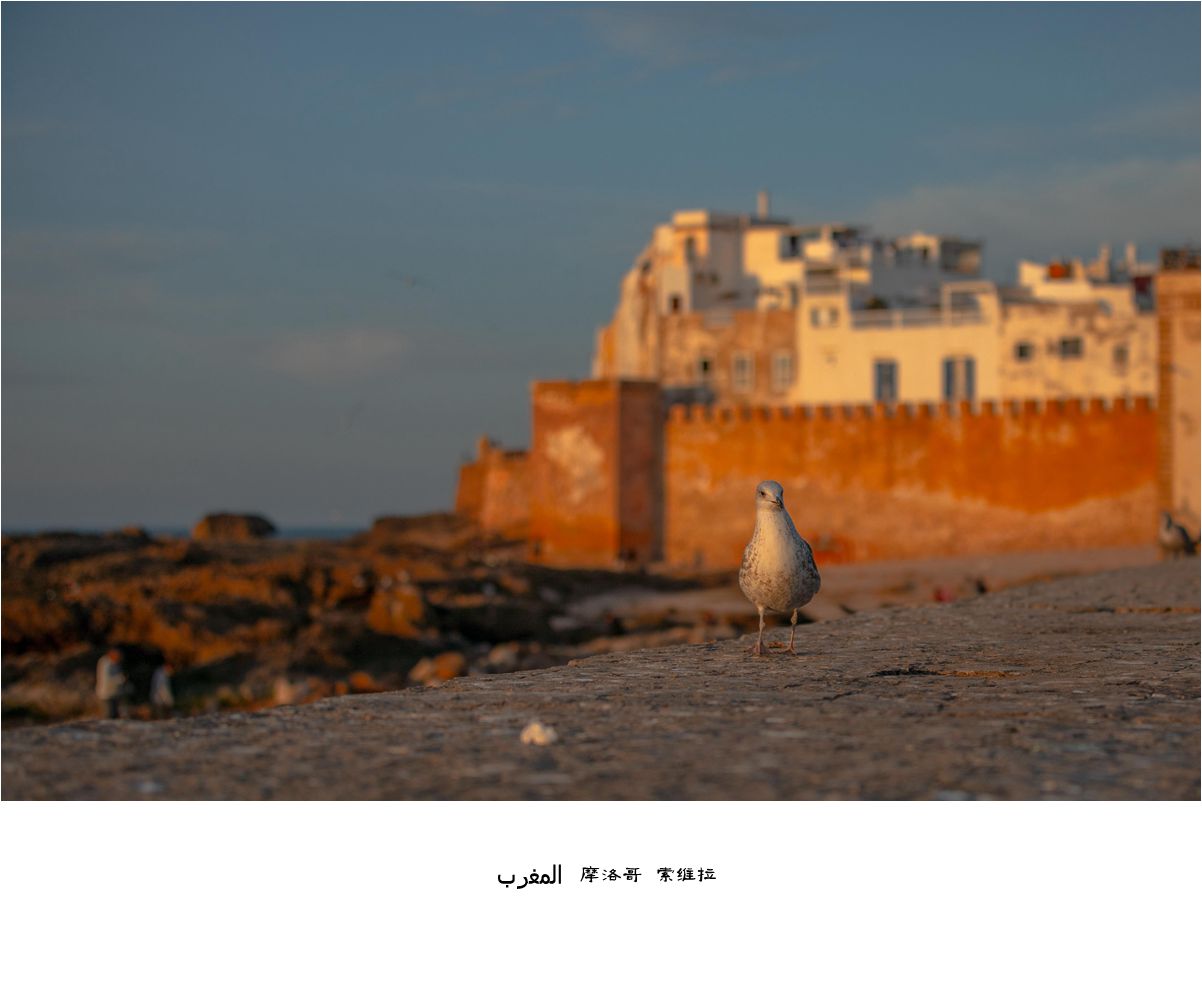

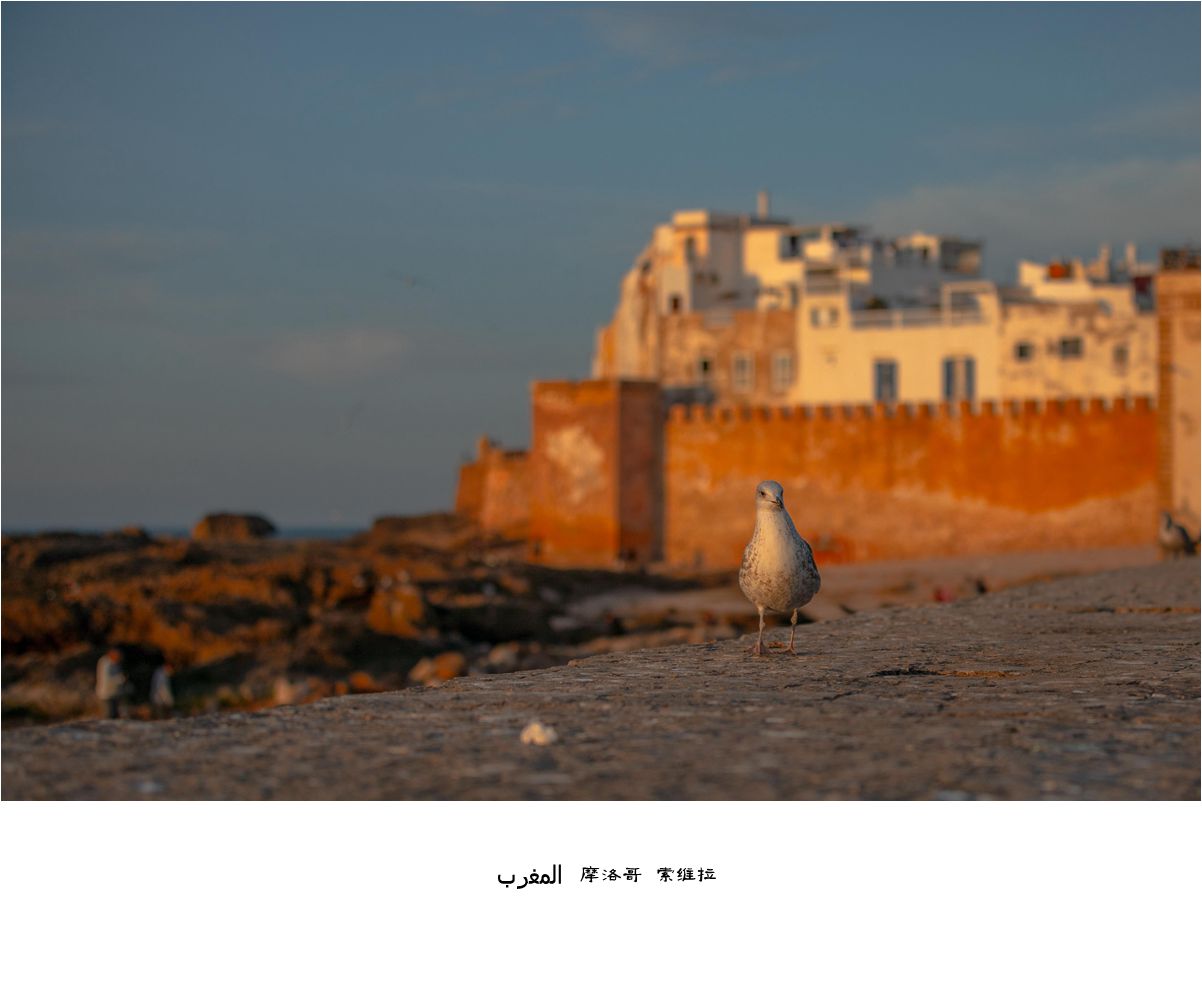

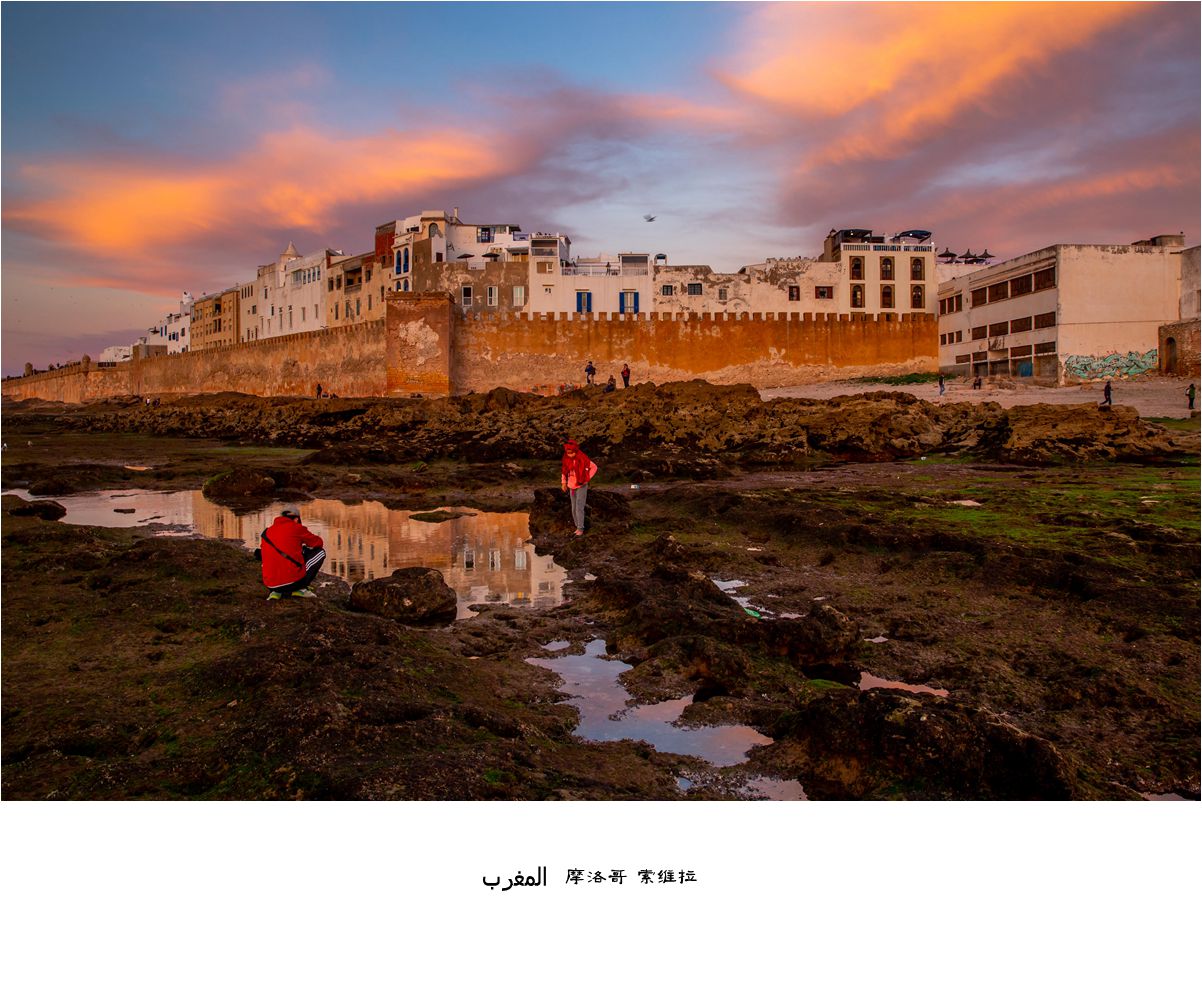

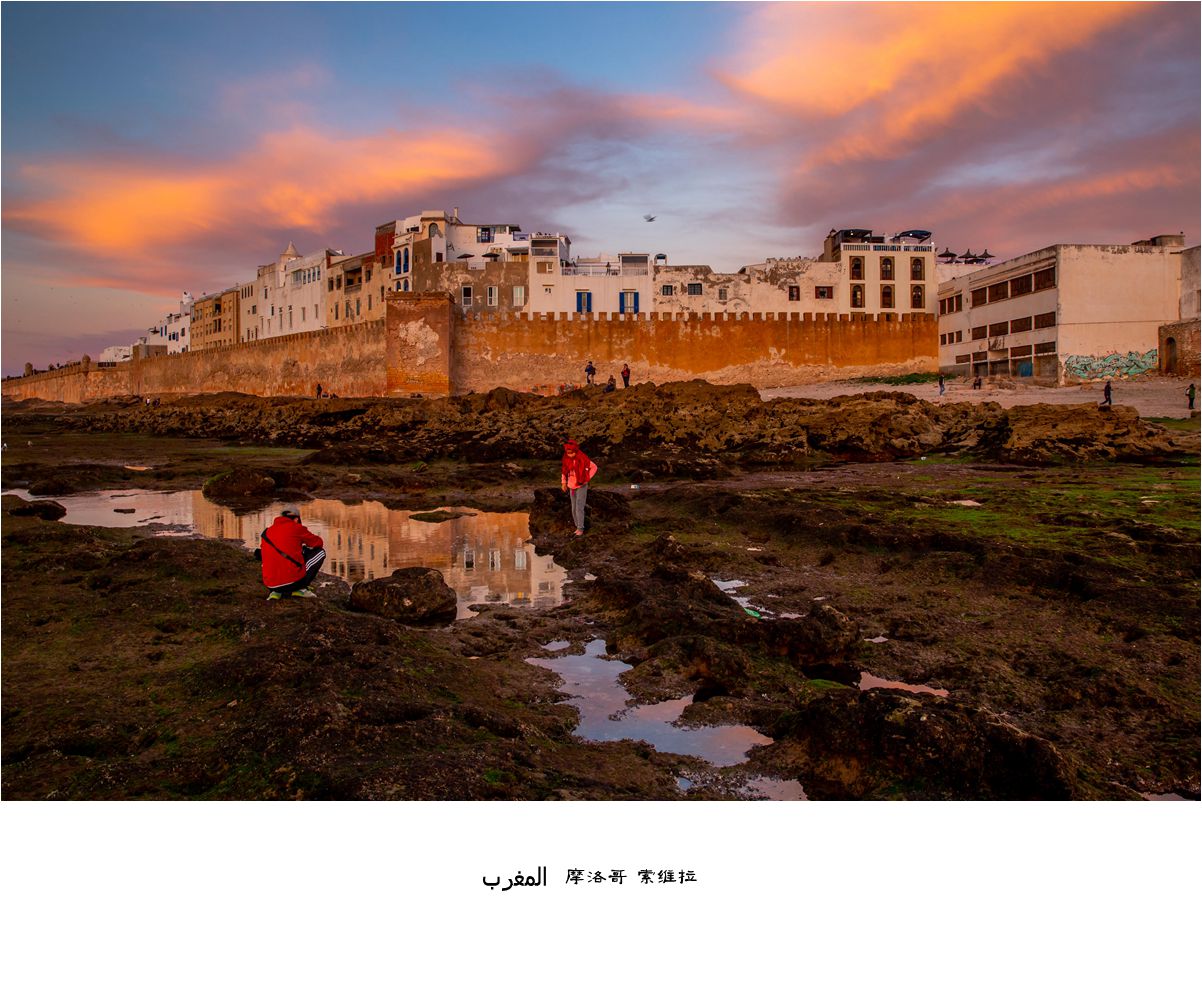

索维拉在多种文化的碰撞下,也形成了自有别样的情趣和蓝白的城市主题:白色的海鸥自由自的飞翔,蓝色的渔船来往穿梭,渔夫们披着落日从渔港满载而归,渔妇们坐在海边迎着海风织渔网,游人和一群群来自世界各地的艺术家们气定神闲地漫步其间……,历史悠久的城堡和炮塔;错综复杂的横街和小巷、热闹非凡的码头和闹市,号称摩洛哥第一落日的美景,无不叫人心醉神迷。

抵达索维拉已是下午时分,阳光依然猛烈,照耀着整座小城。放手行李后,大家直接去了鱼港闹市拍摄。

码头边屹立着根据欧洲同时期防御城堡为蓝本的北非城墙和炮台,游大家和游历世界各地的艺术家们漫步其间,享受着很难言说的自由。人群分别涌向宁静闲适的广场、艺术作坊和码头闹市。

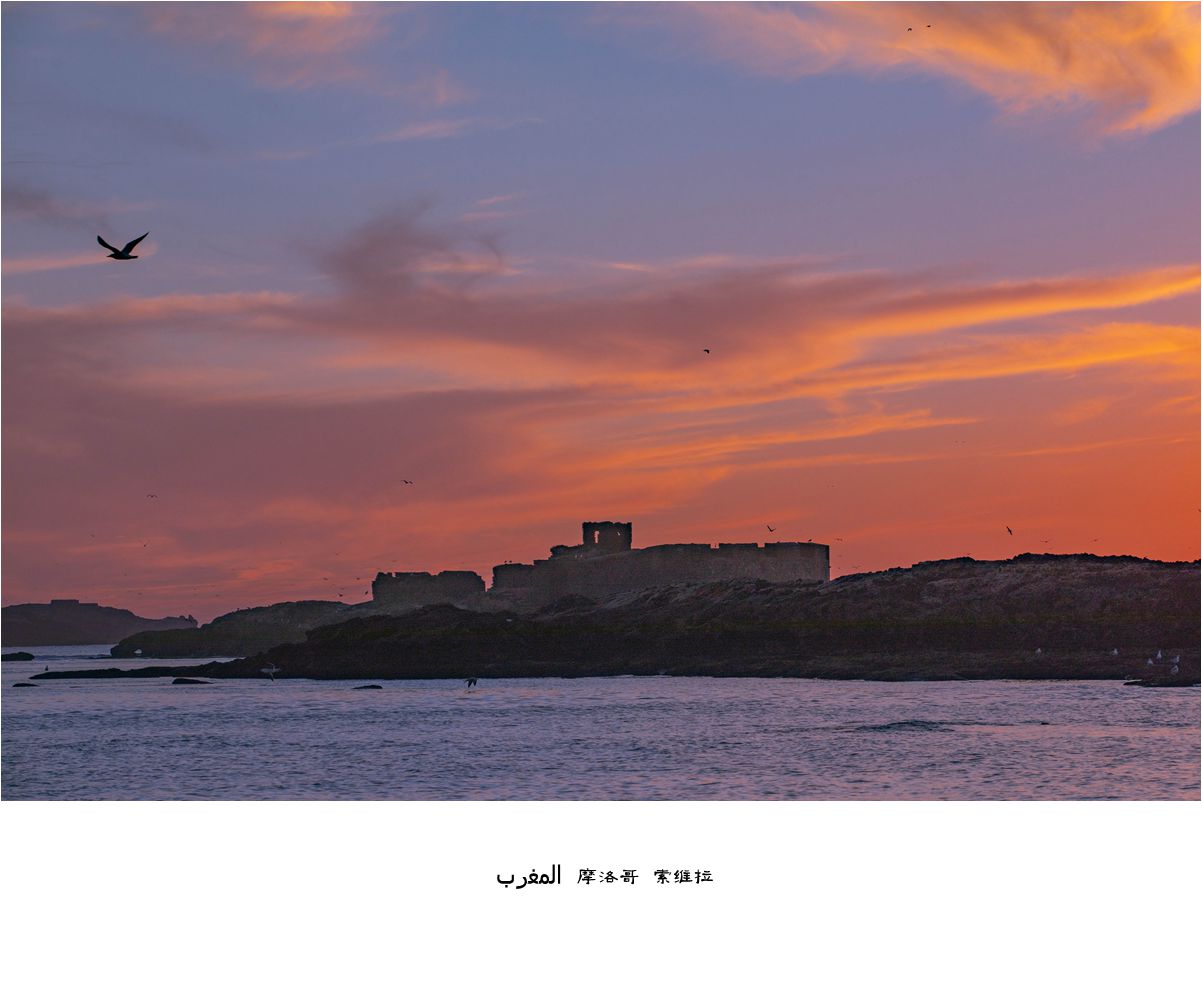

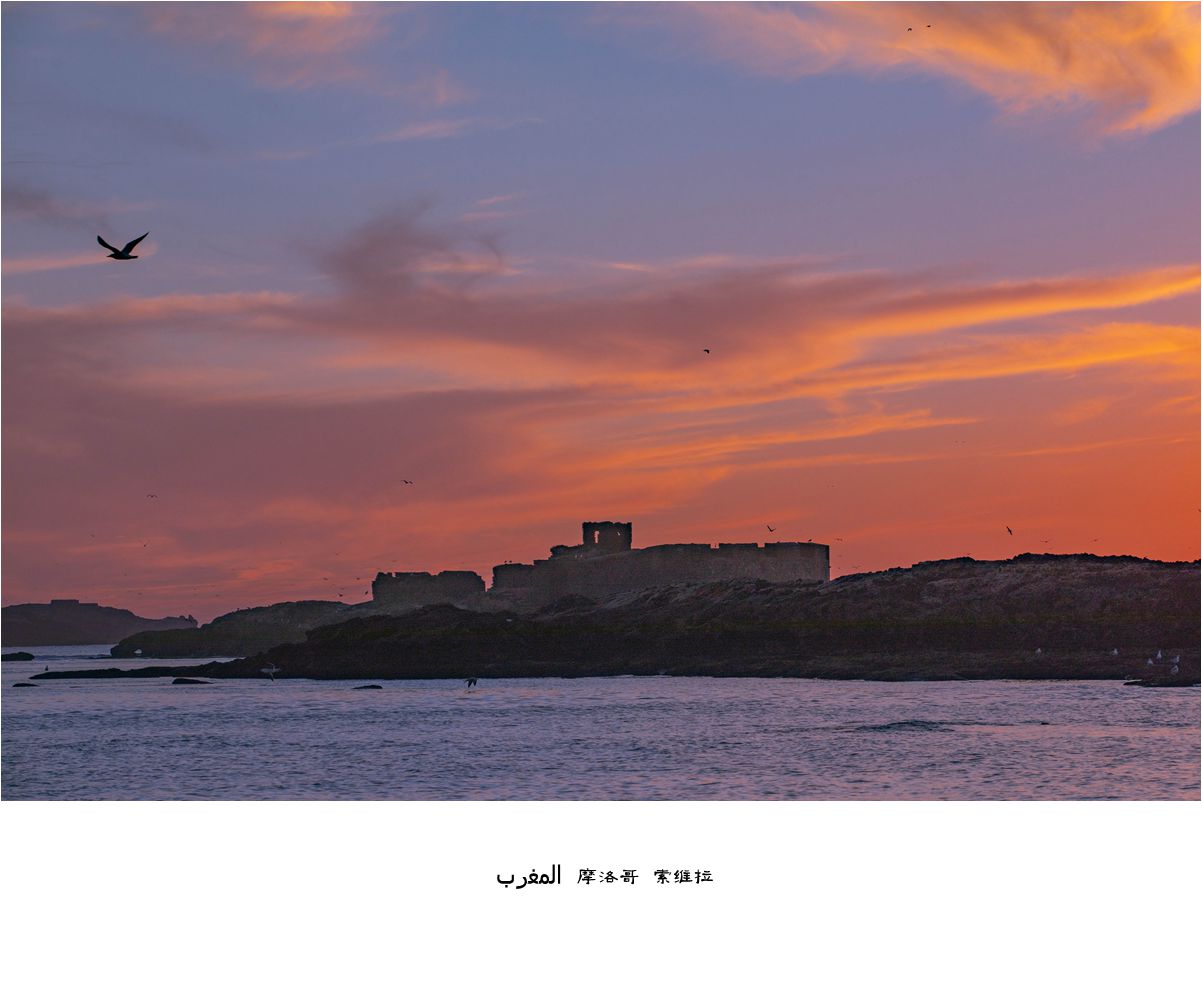

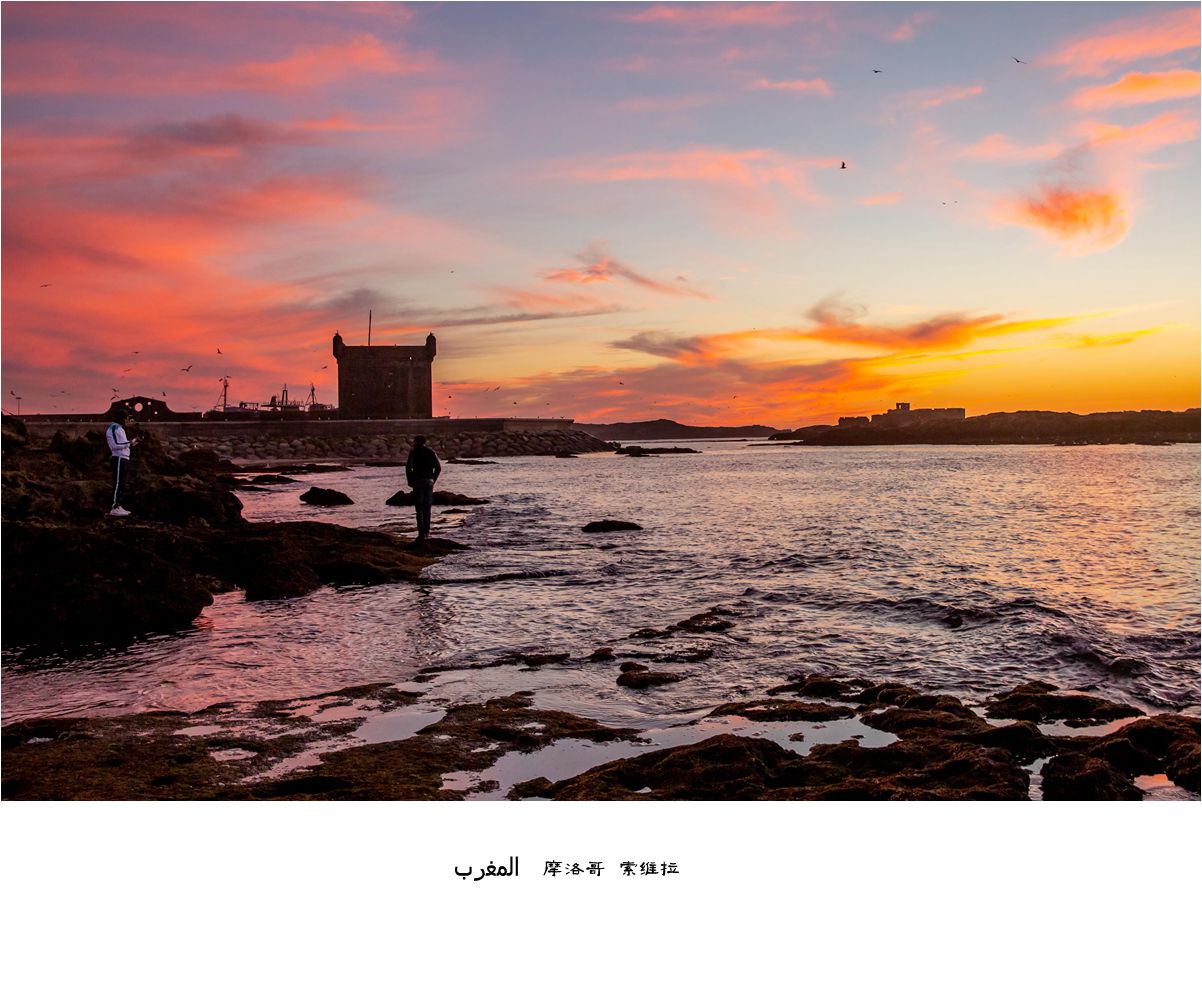

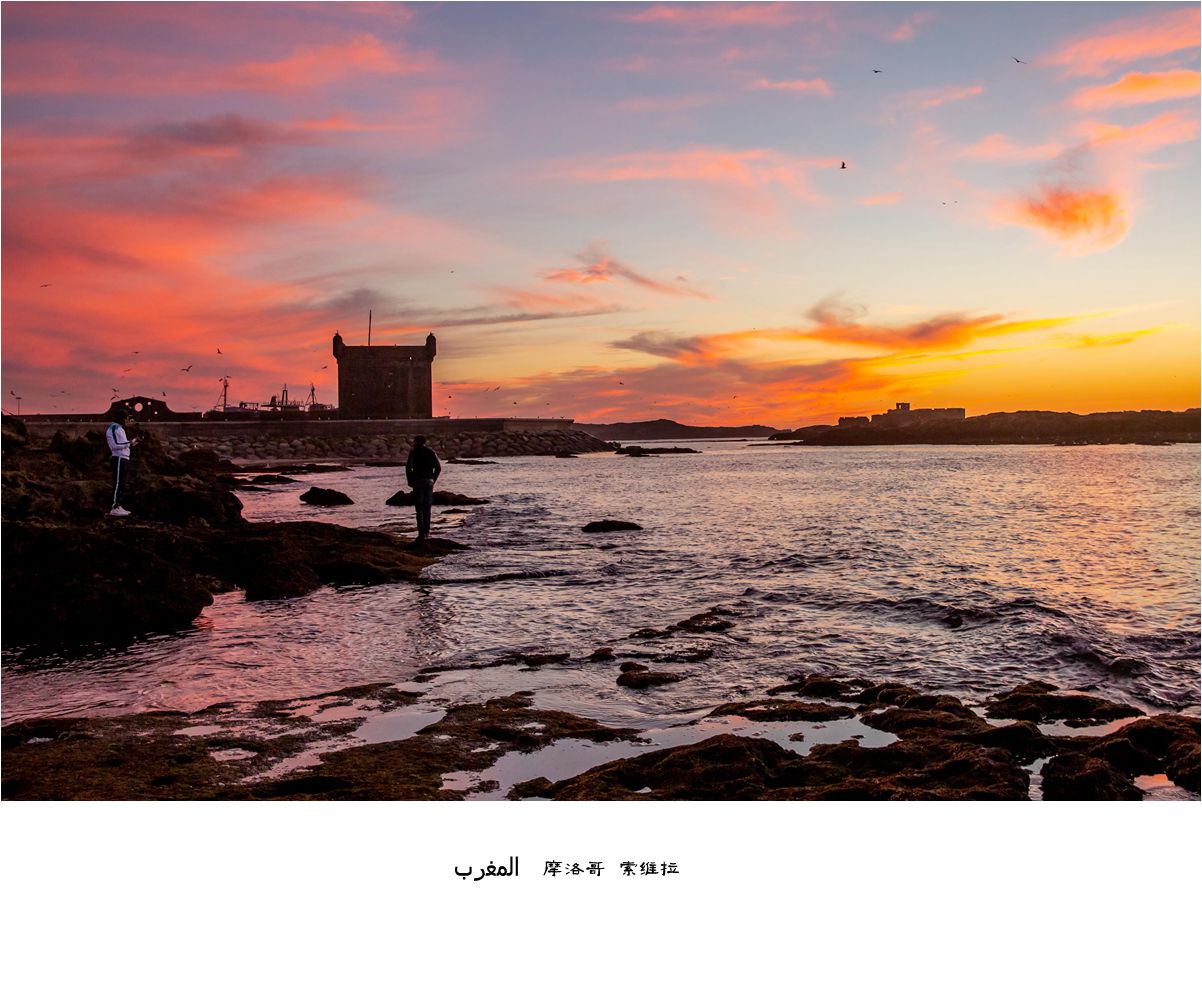

索维拉海港日落

索维拉号称有“摩洛哥第一”的日落,黄昏时,海滨大道堤岸上一直坐满了静静赏析日落的大家。古老的城墙与街道,还有独特的沙滩与岩石区,与扣人心弦的落日余晖,无疑构成了这座海滨古城的一道独特风景线。

耳边第三传来穆斯林的祷告声,这座滨海的城市陷入一种神圣的环境,在黄昏的烘托中愈显庄重。

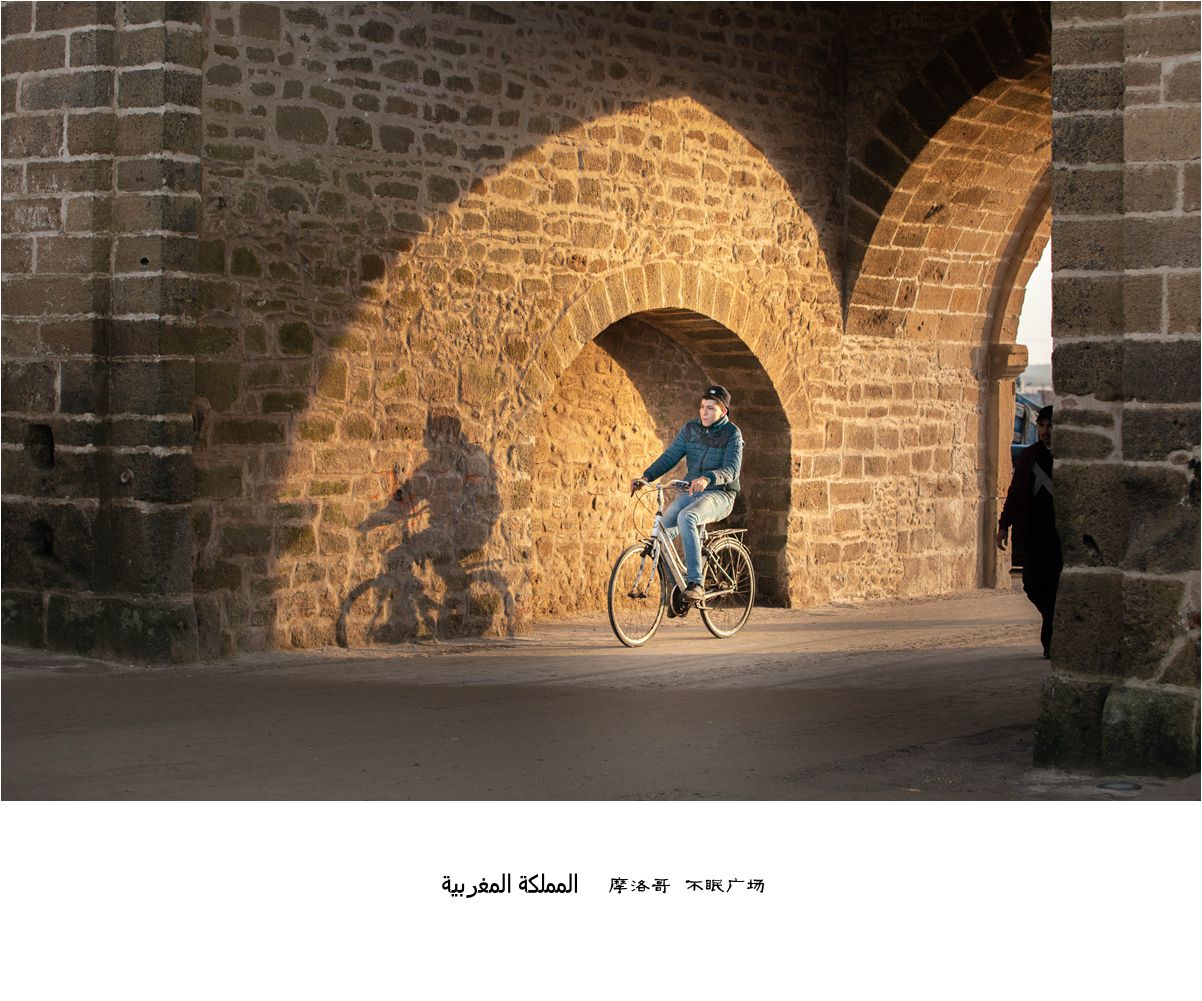

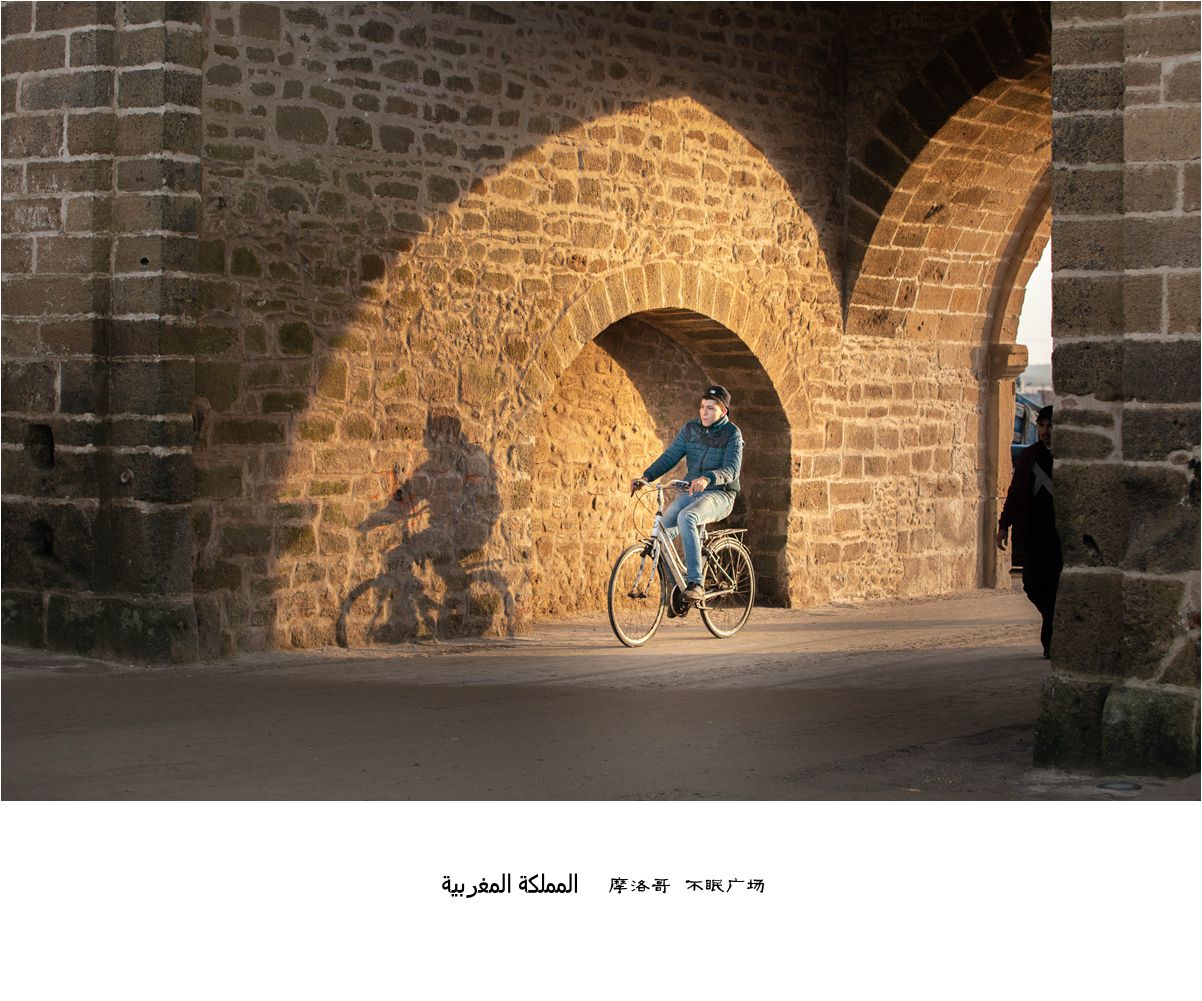

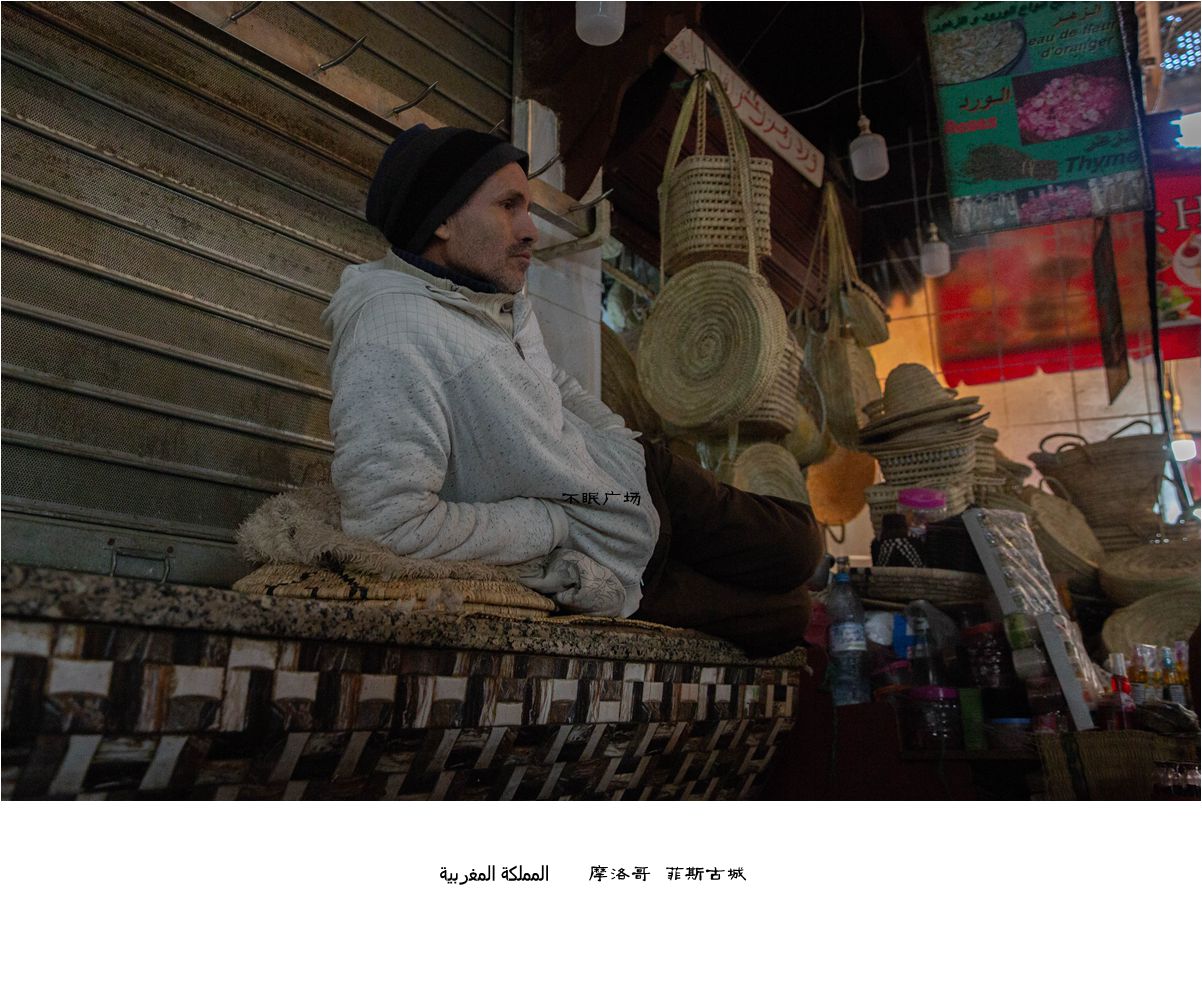

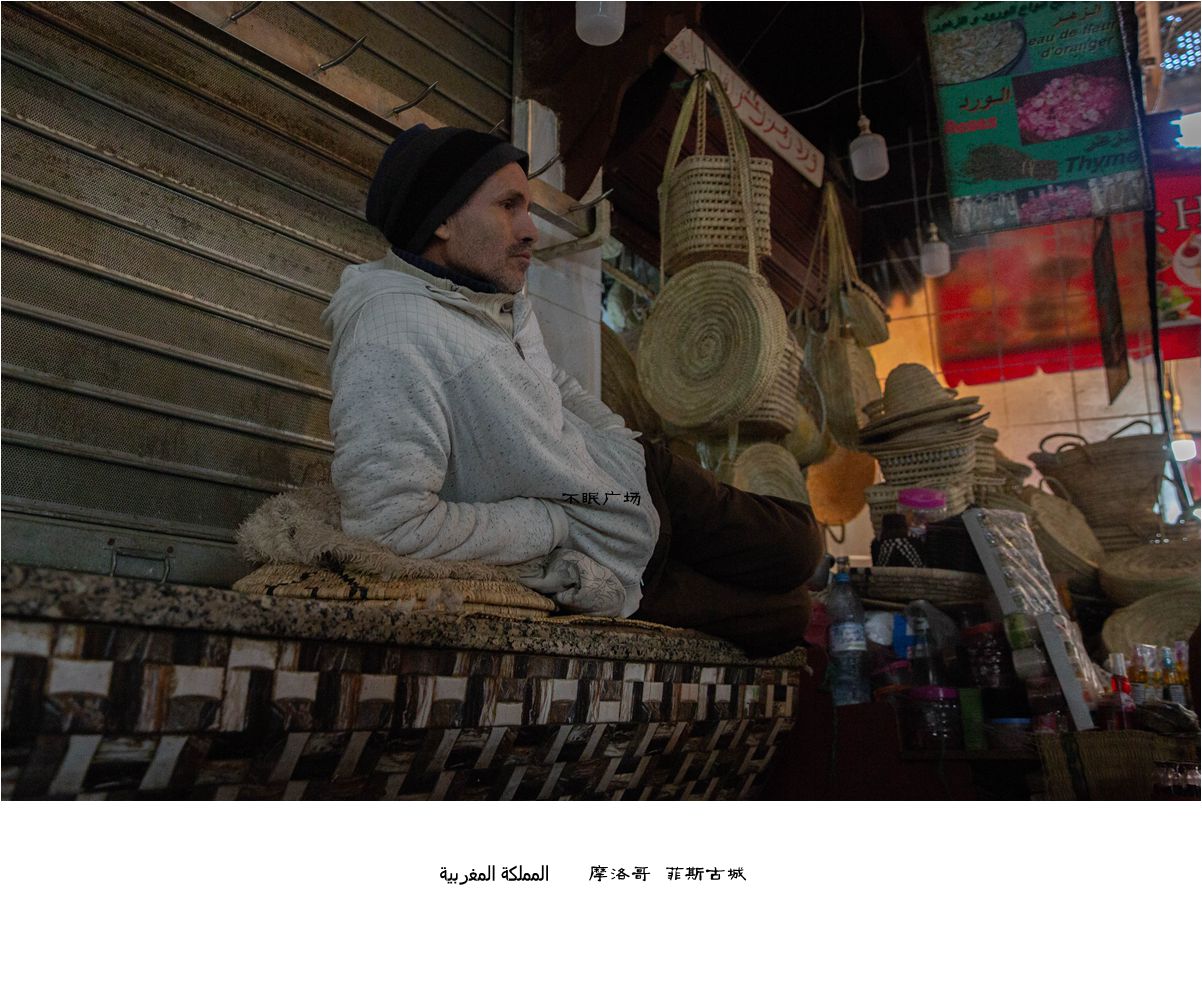

不眠广场-----马拉喀什的灵魂

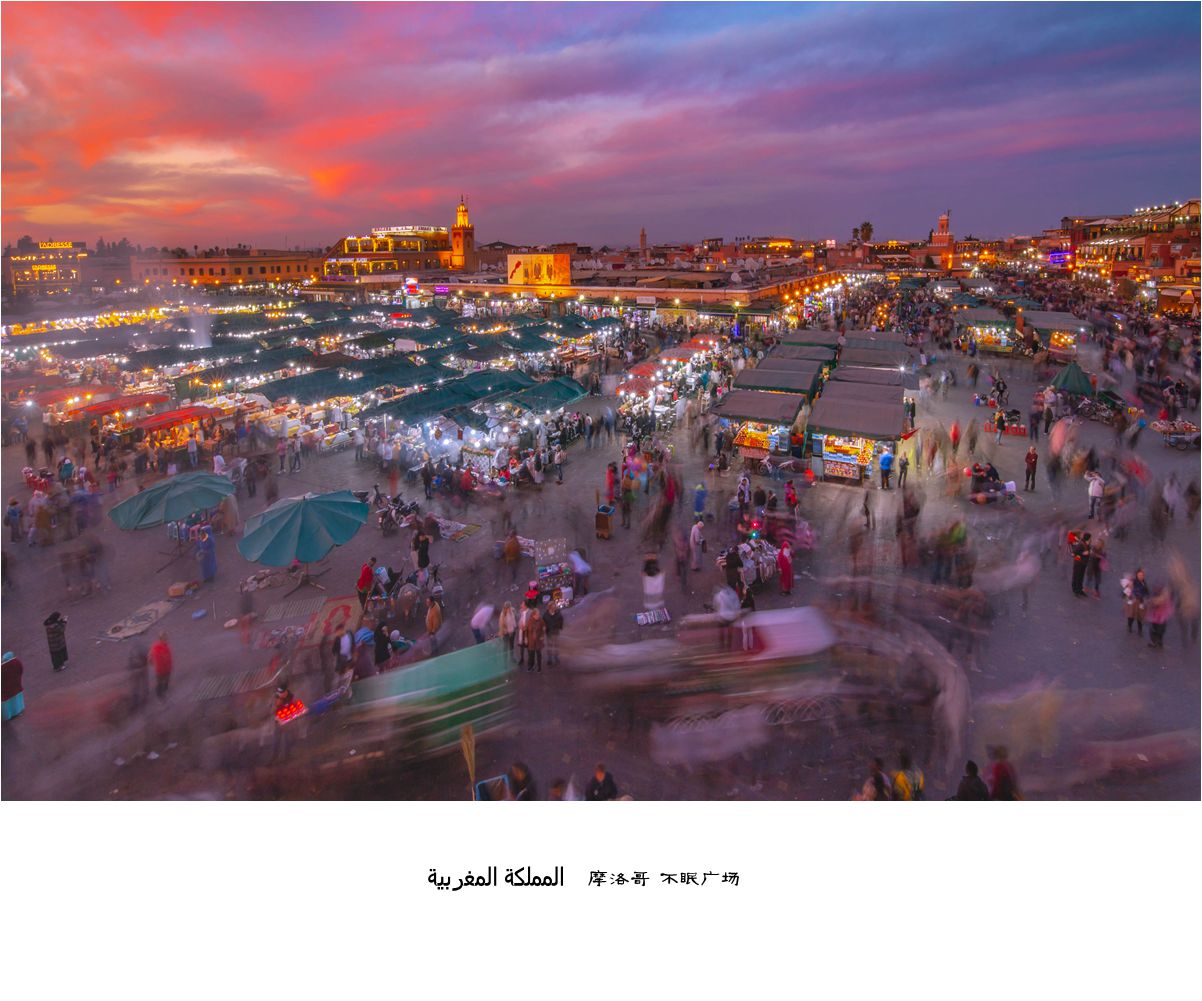

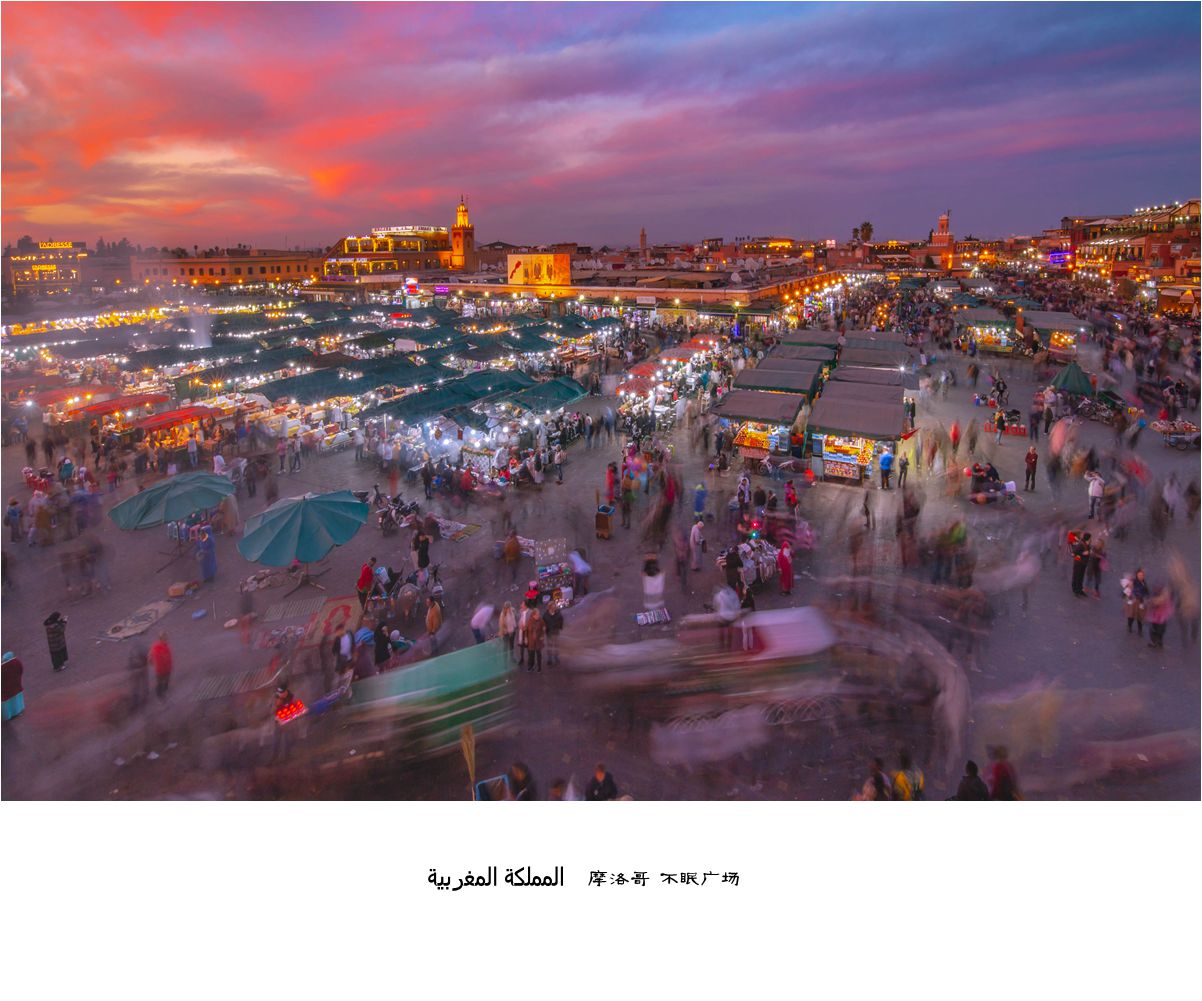

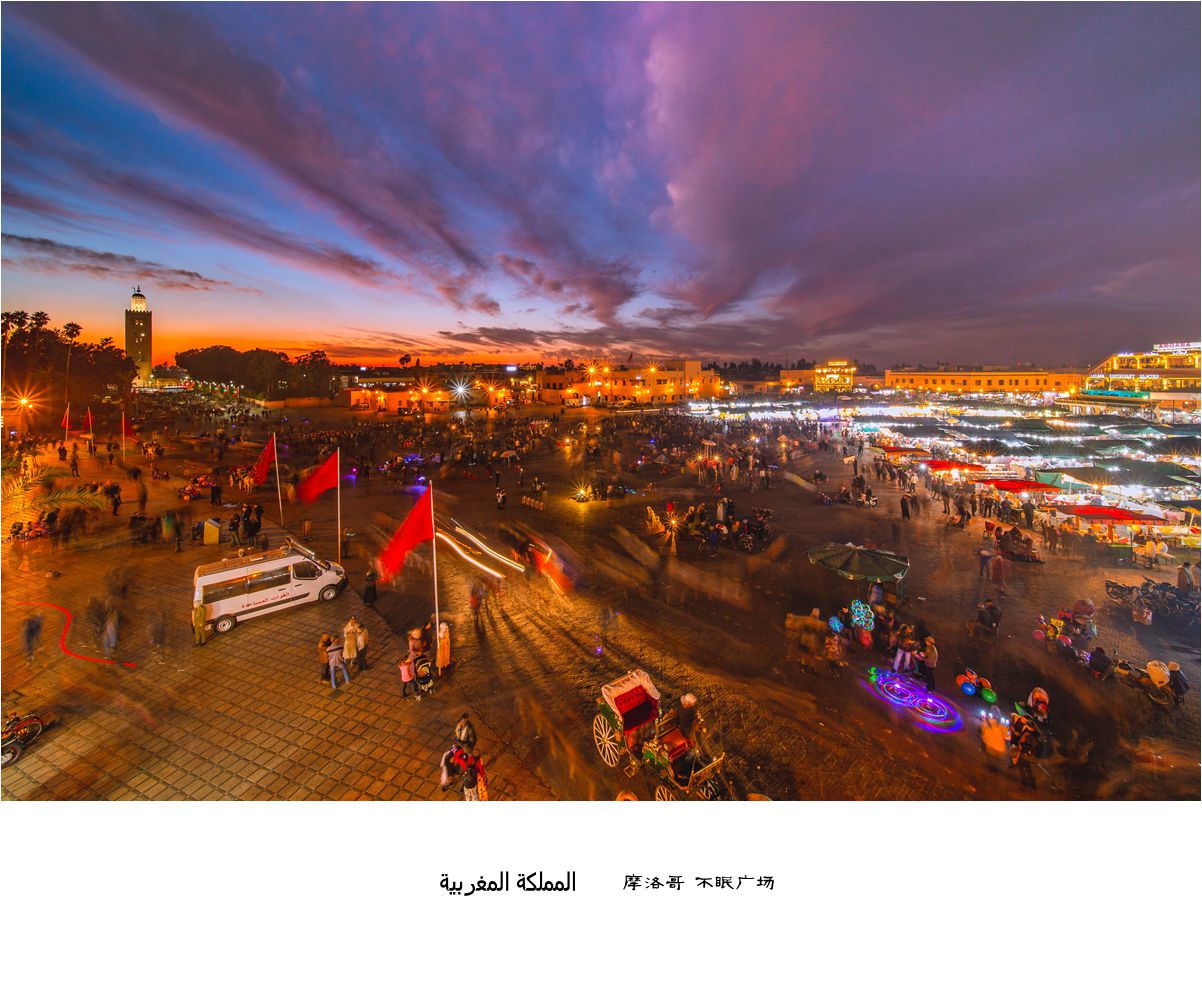

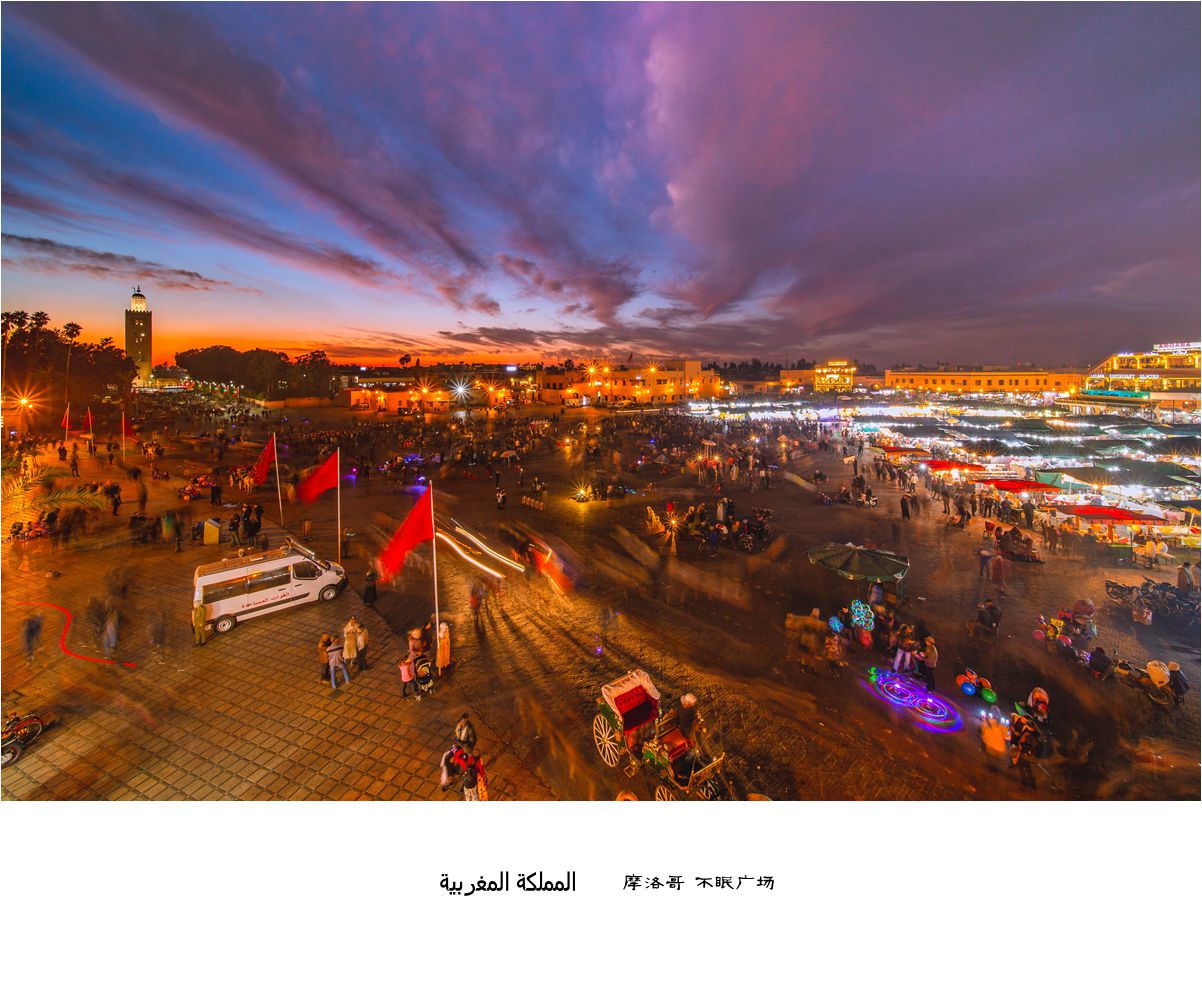

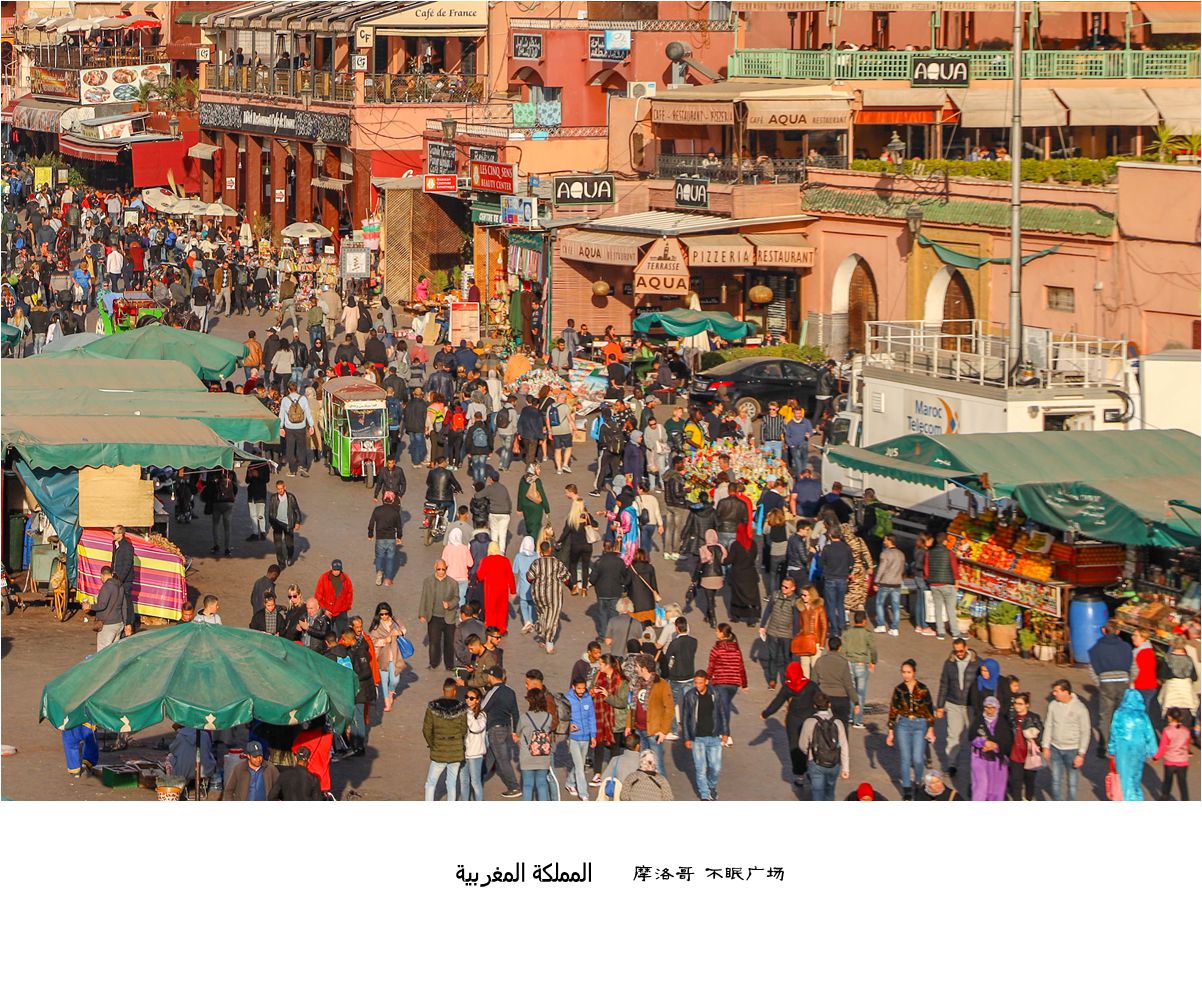

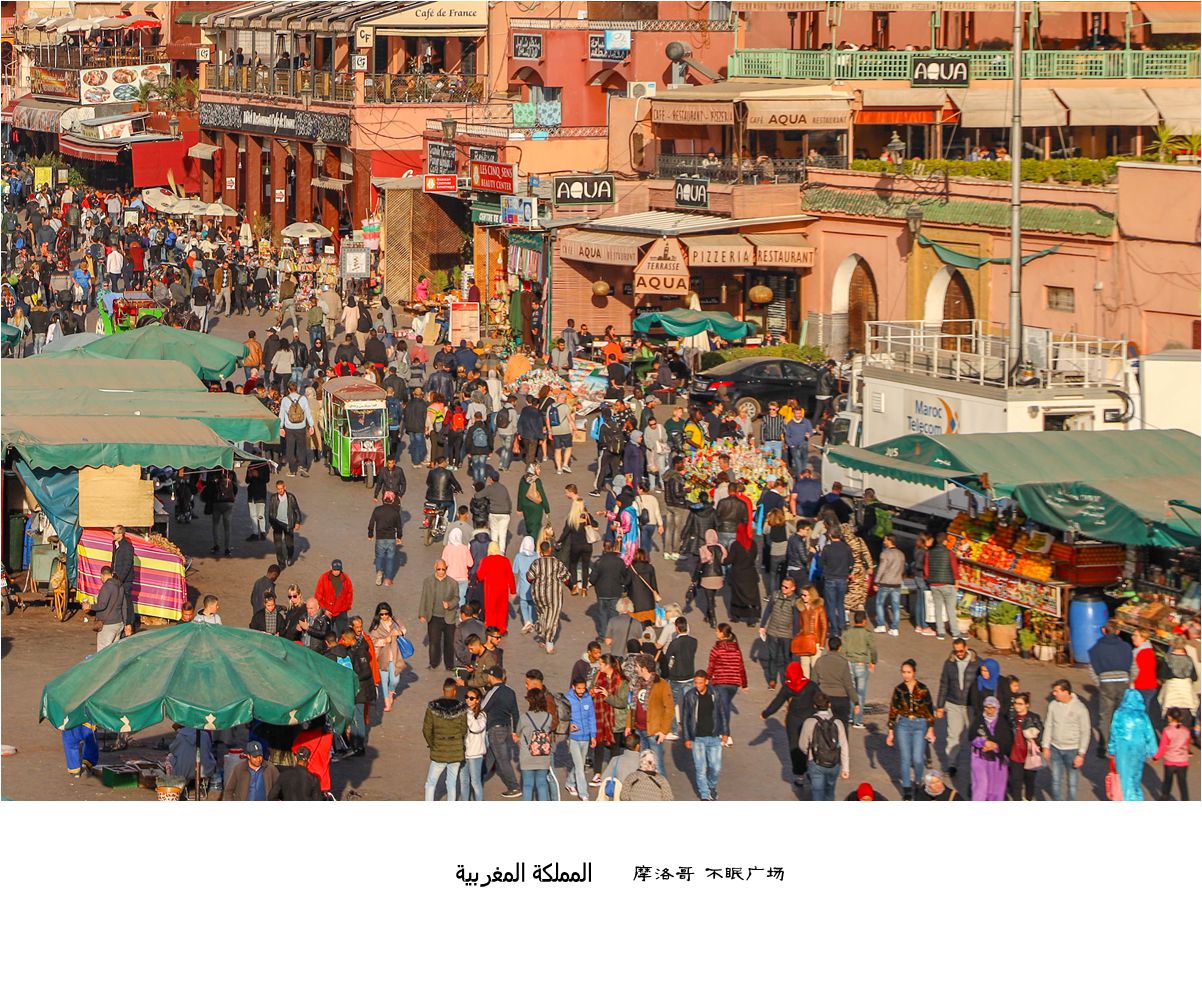

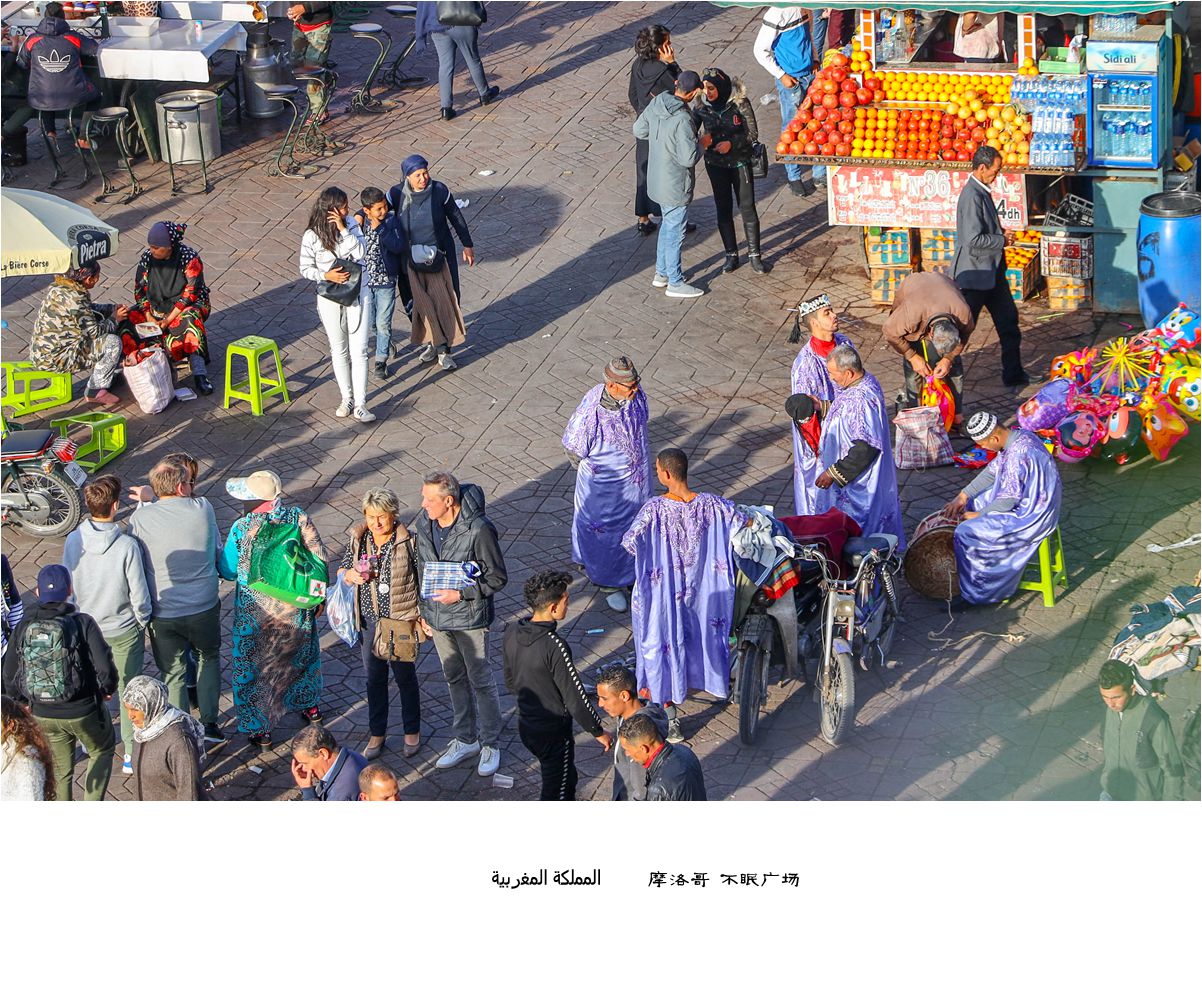

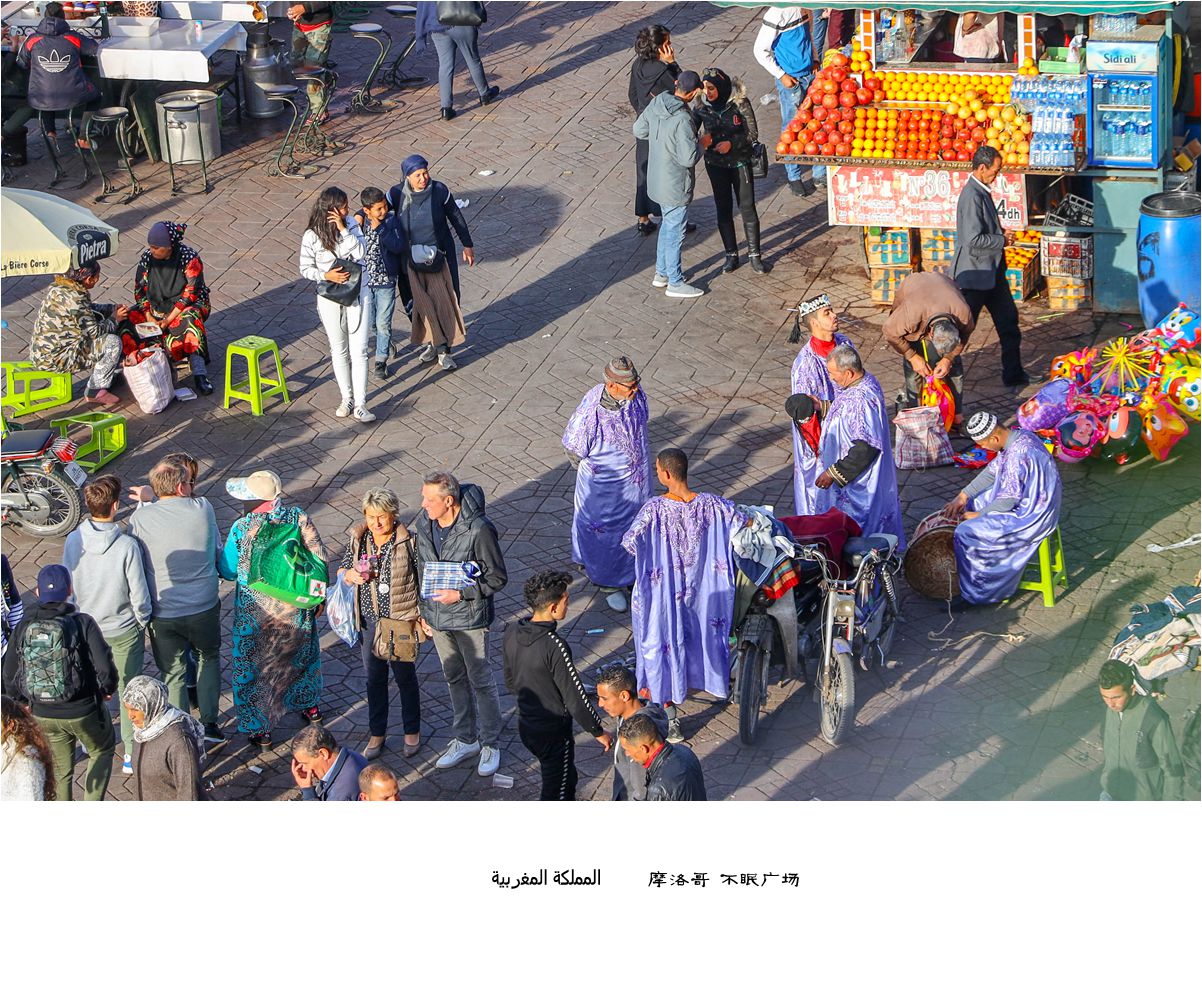

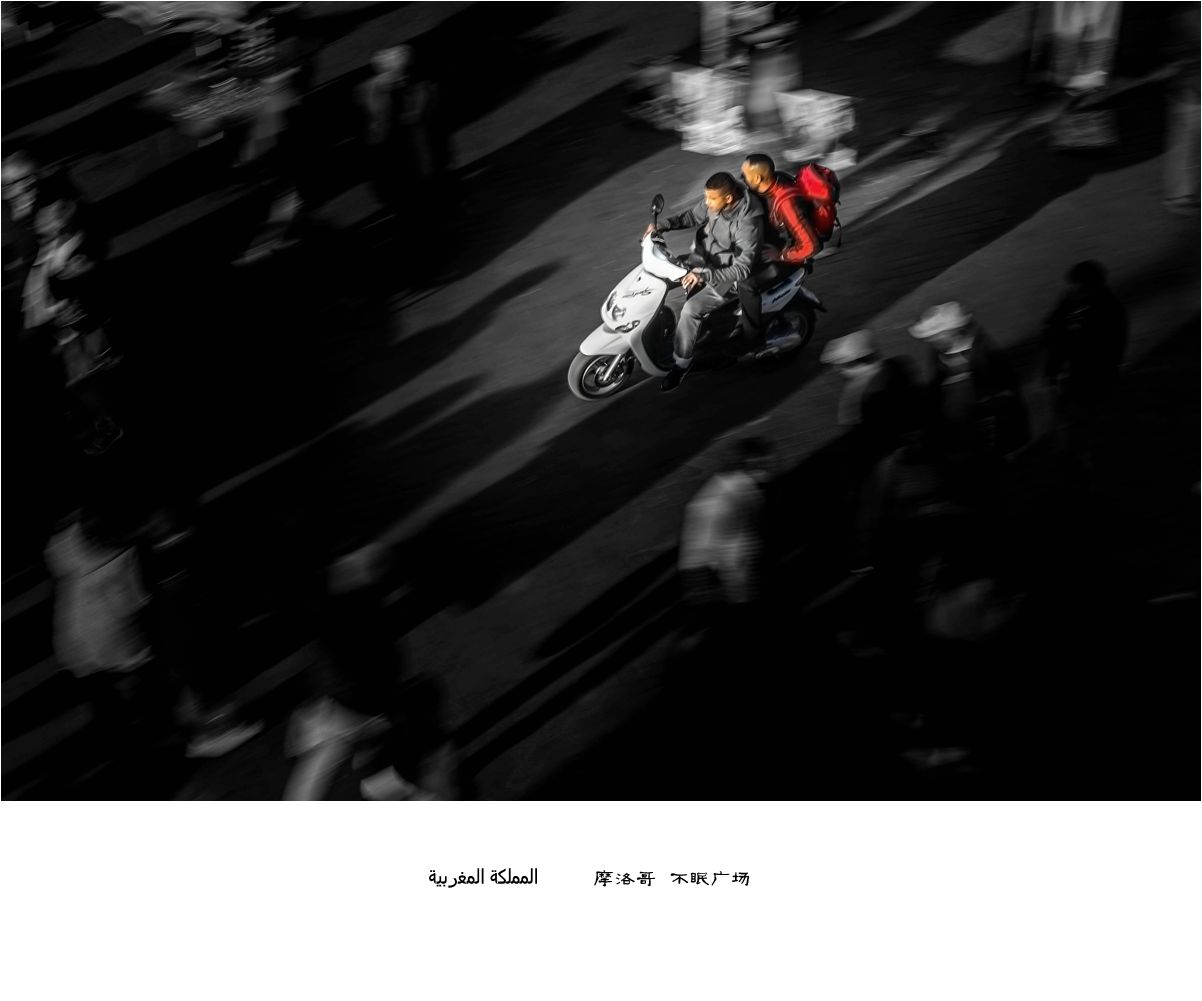

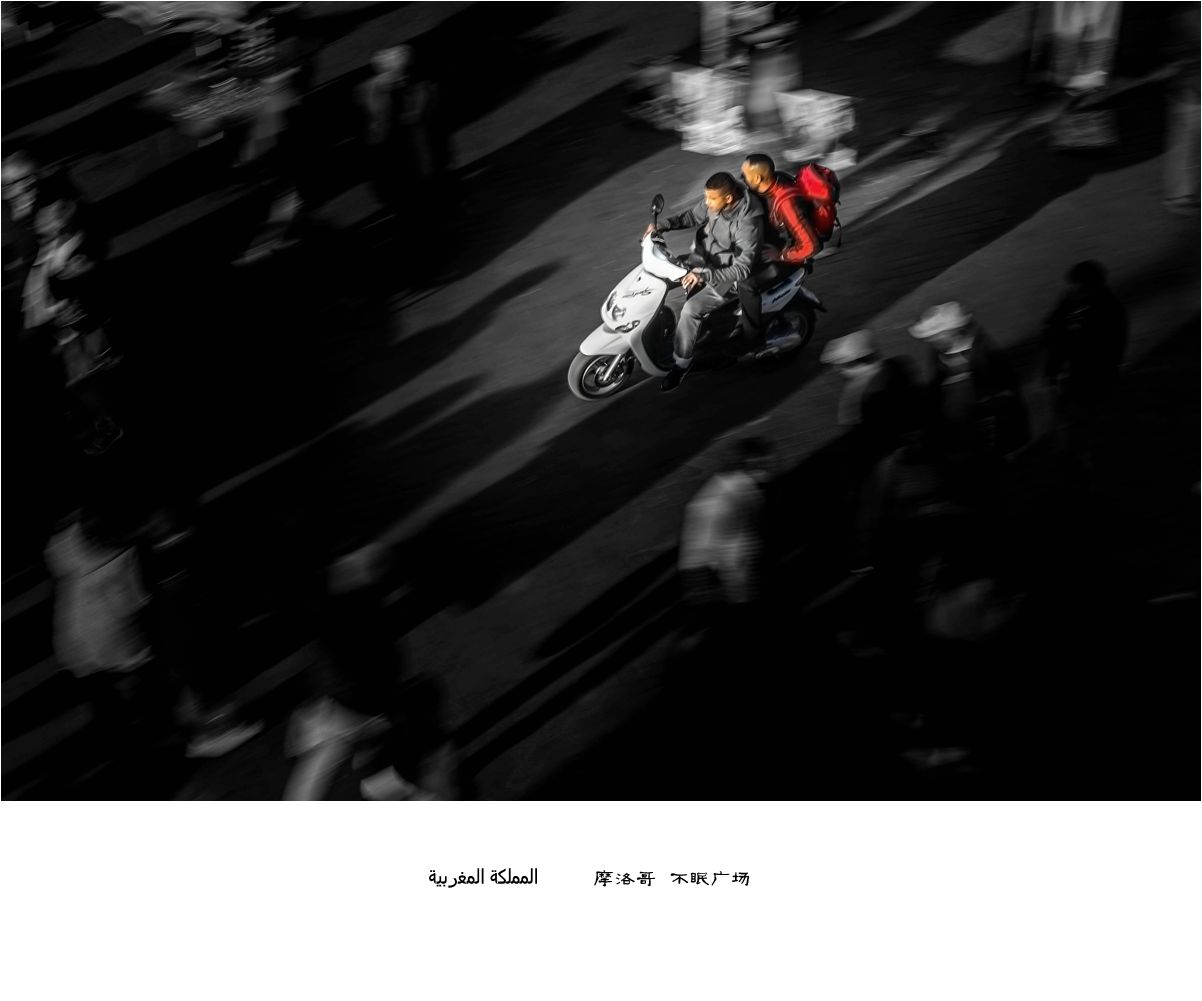

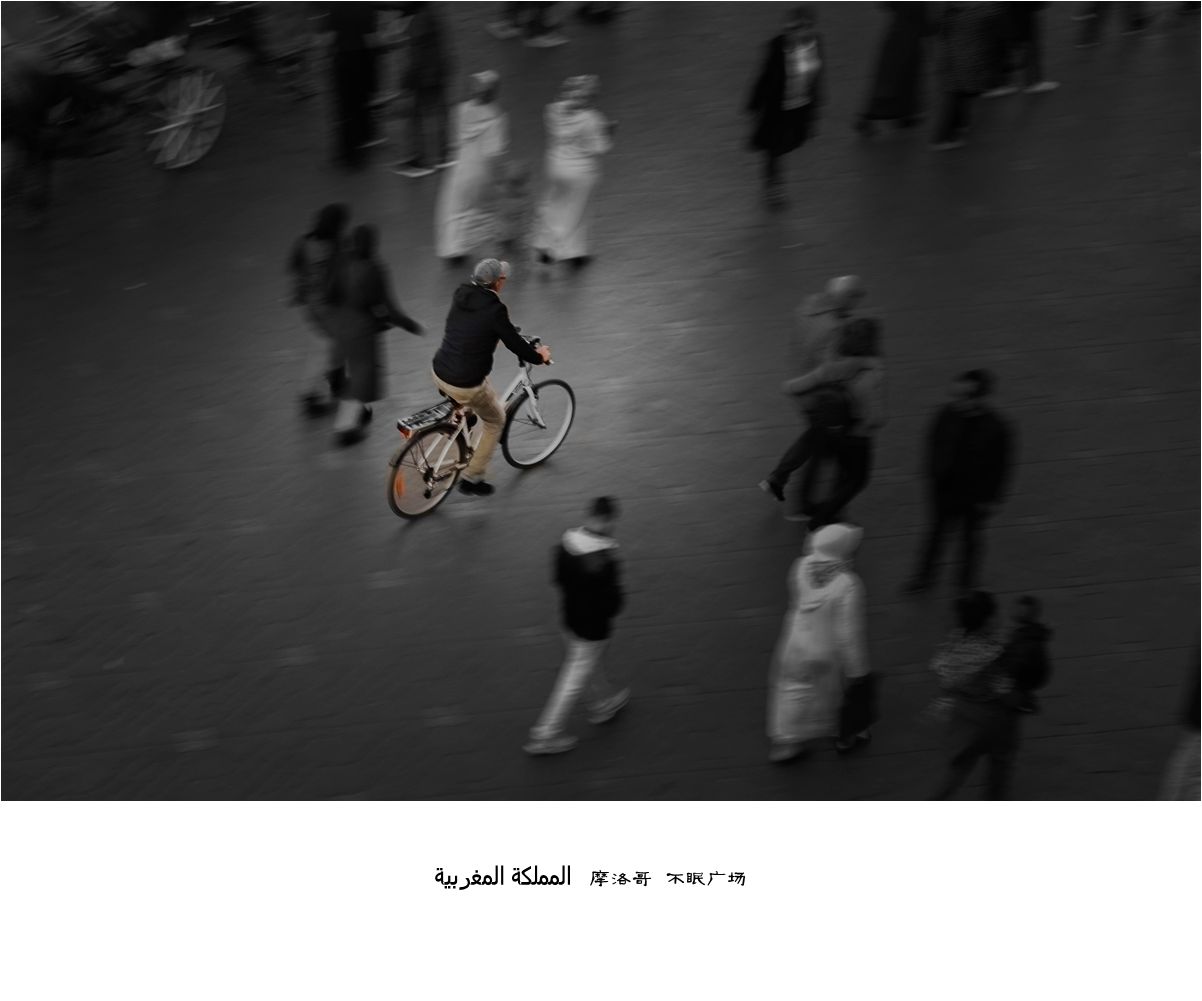

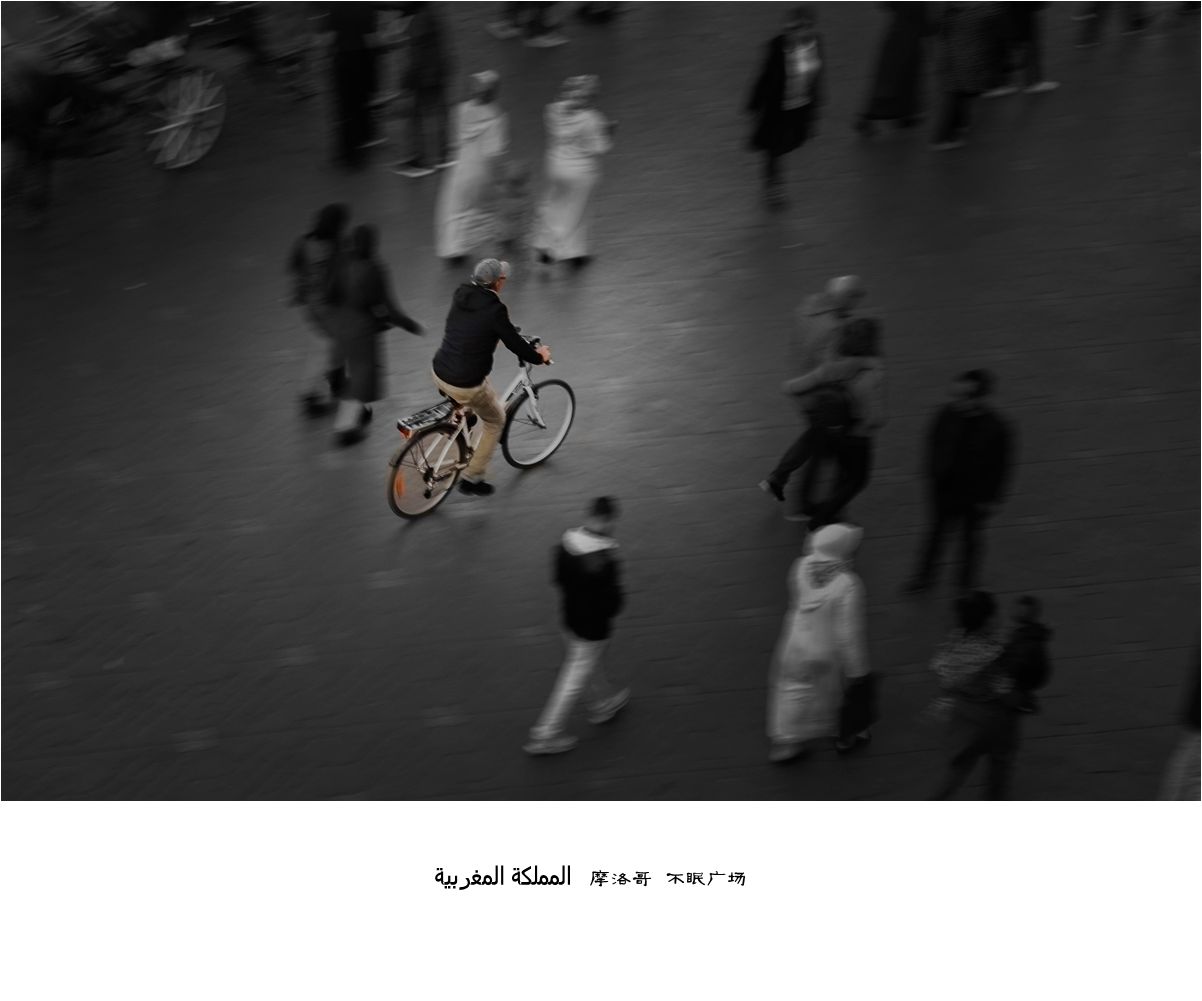

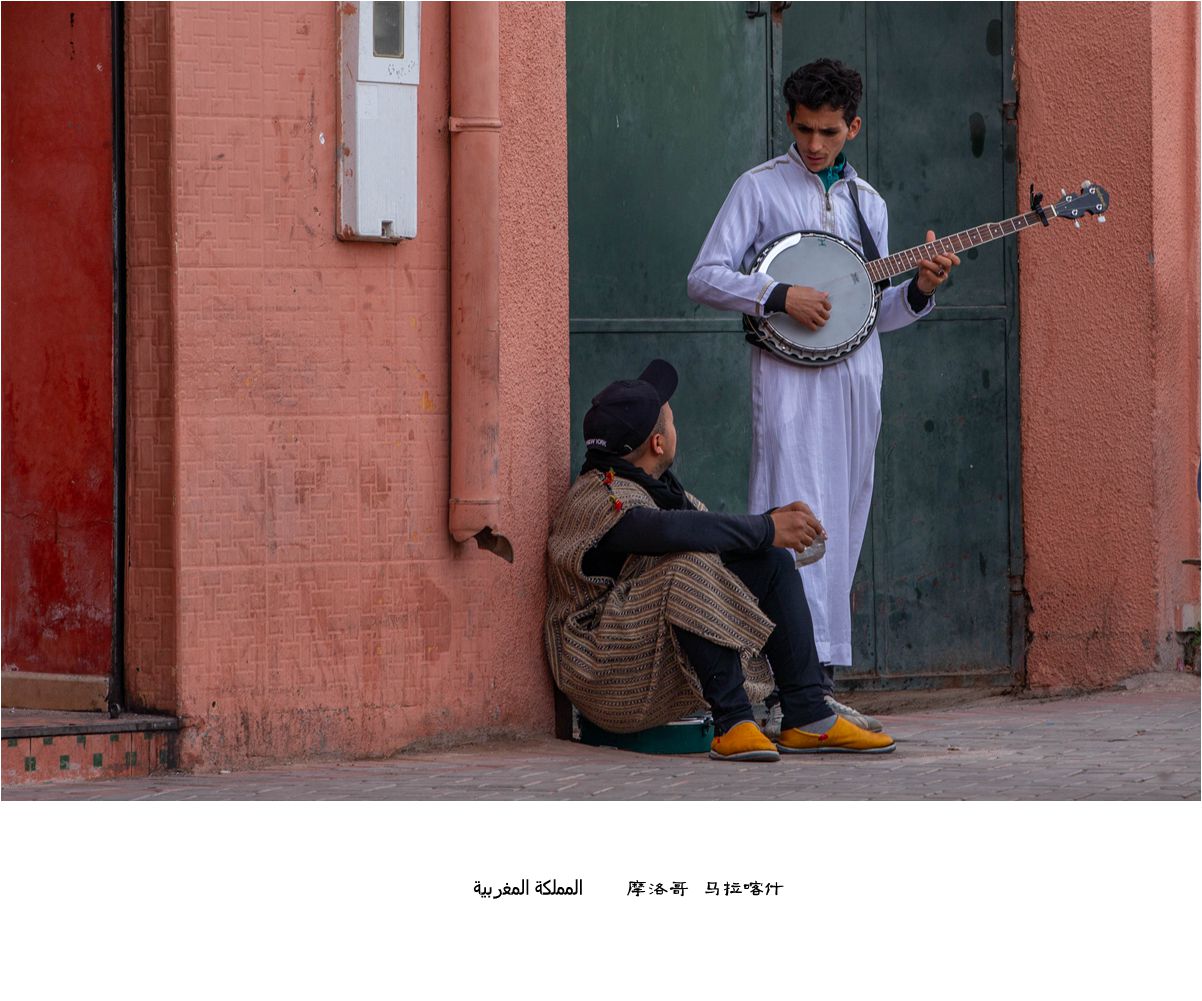

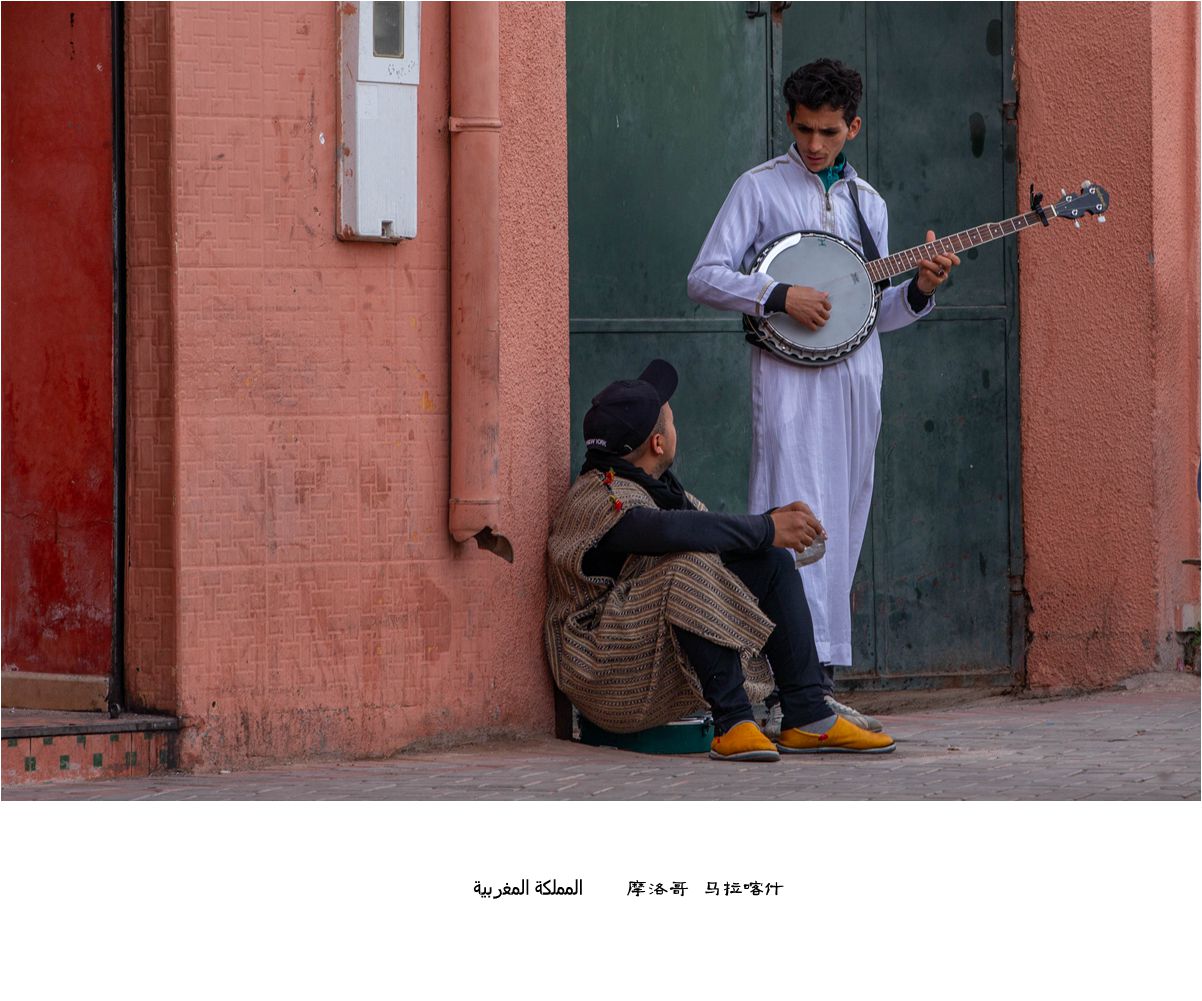

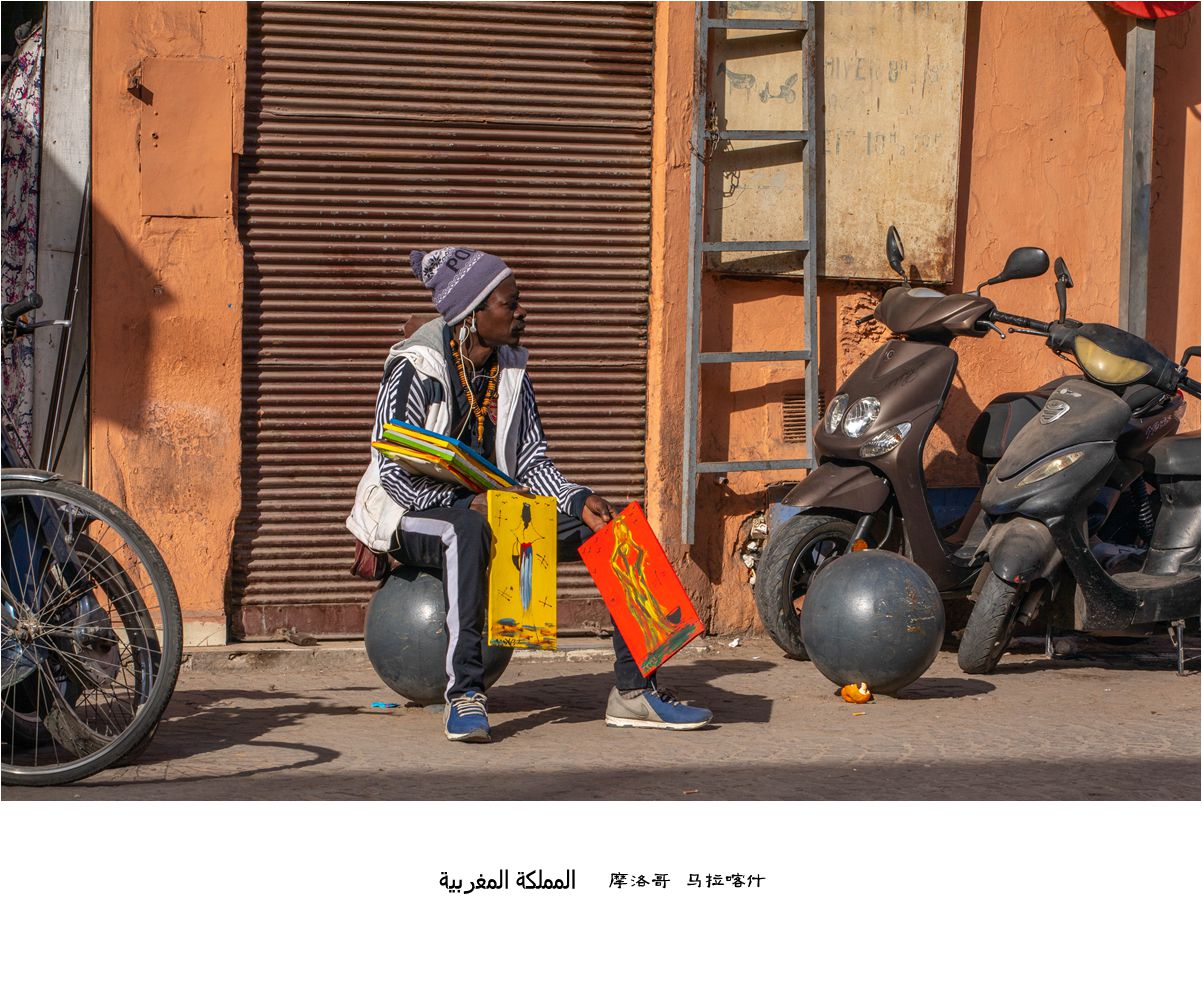

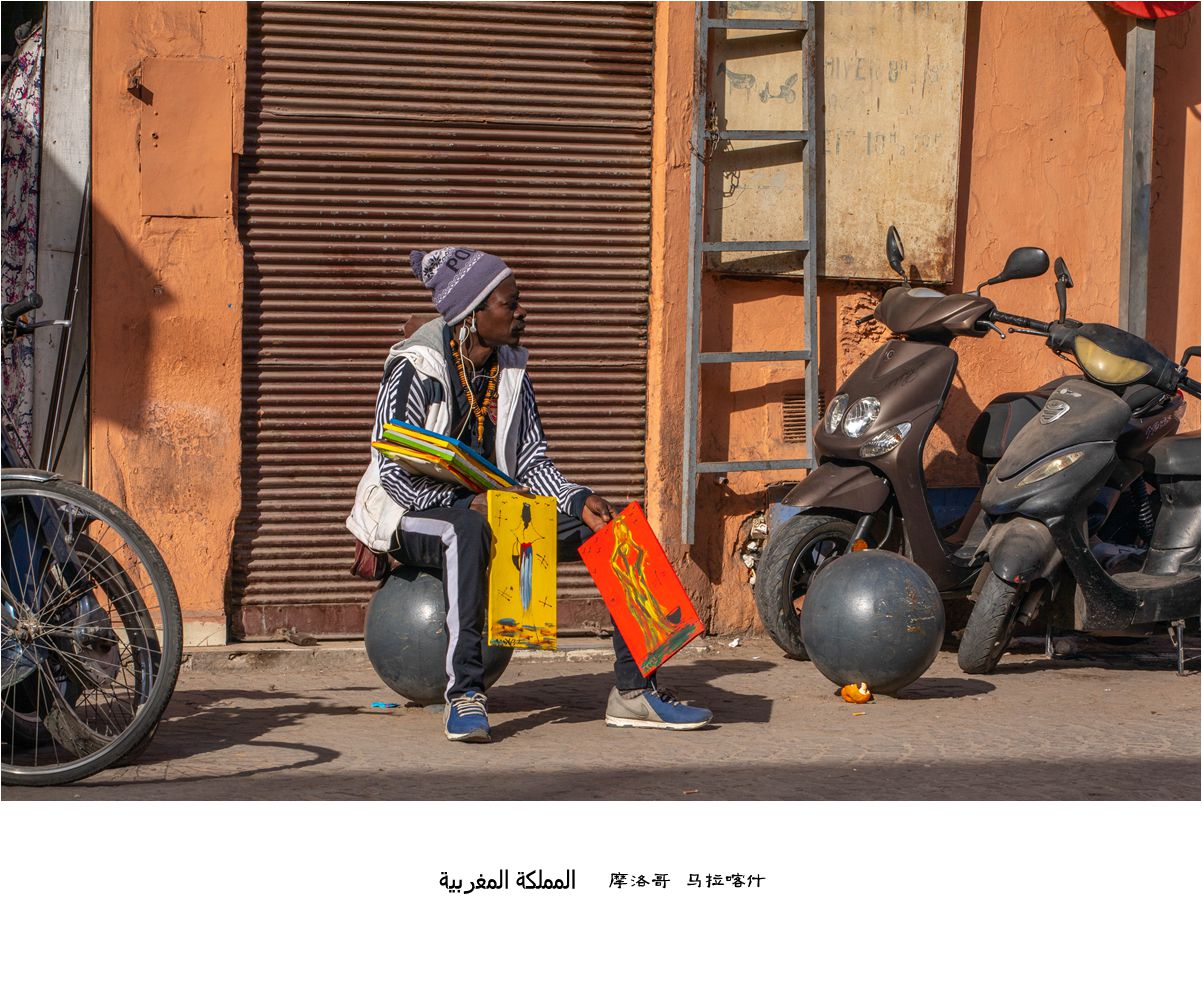

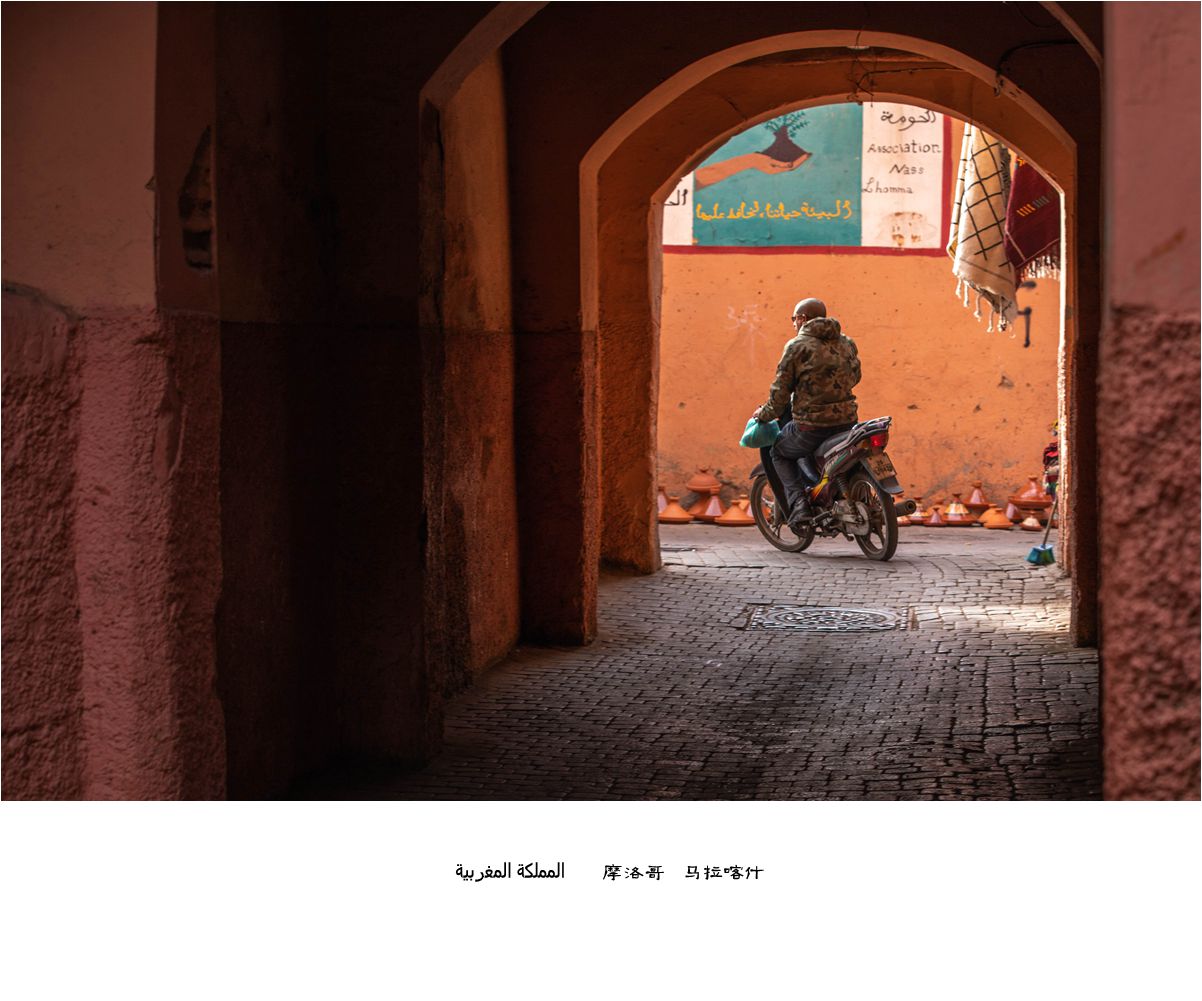

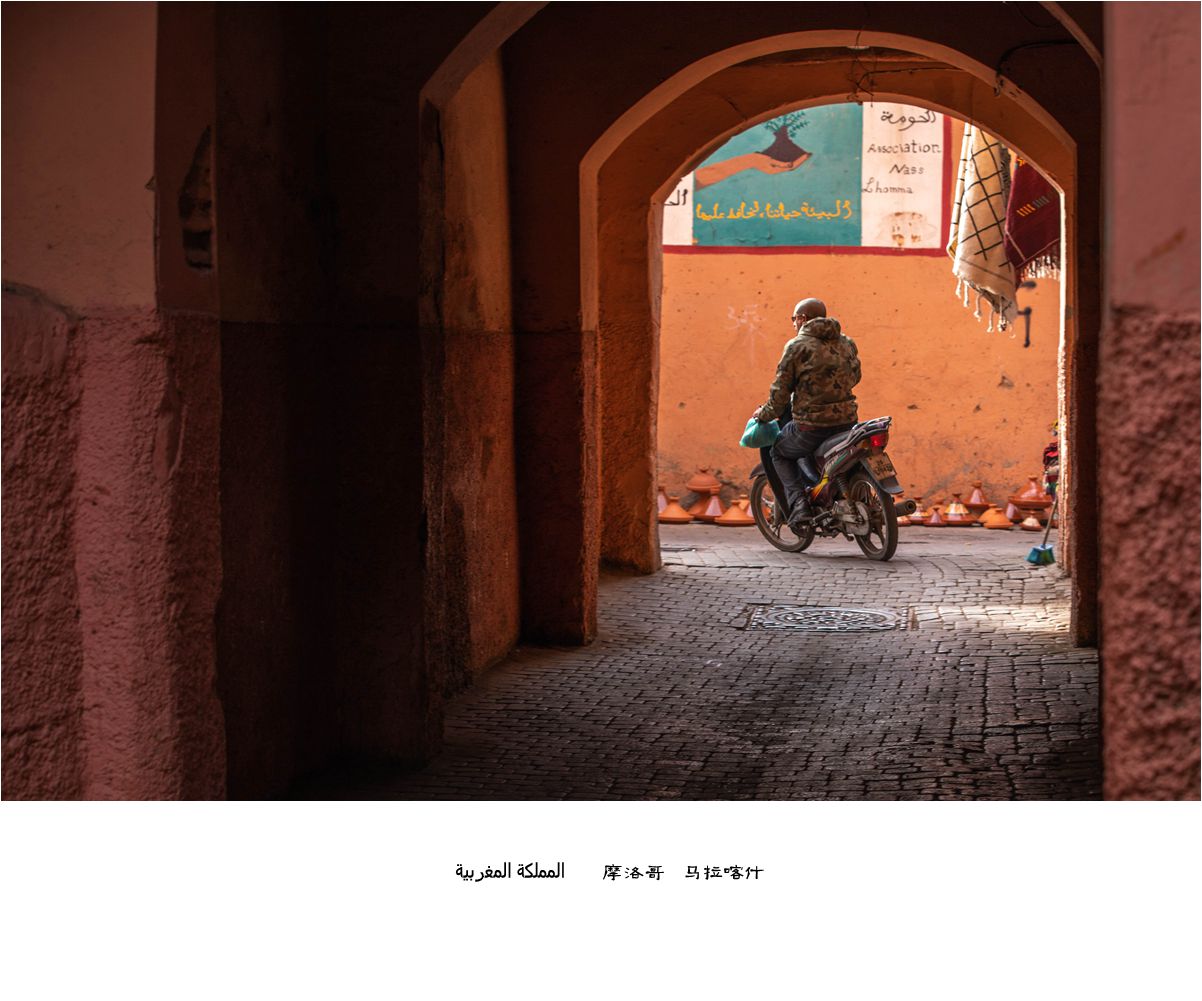

假如说每一座城市都有它的灵魂,那样不眠广场当之无愧是马拉喀什的灵魂与精髓。这个充满中世纪阿拉伯风情的广场,可以说从日出到深夜都热闹很,随处可见的印度耍蛇人、供应香料茶叶的阿拉伯人、讲故事和算命的摩洛哥老人,各种卖艺表演,还有数不清的卖食品、饮料、服装、地毯、摆设、皮革、手工艺品的小摊位,与看热闹如大家的游客,让这个千年古城焕发出无穷生命力。

大家在马拉喀什游览拍摄的重点就是不眠广场,下午4点多在广场旁边上到一家咖啡馆的2楼阳台,每个人要了一瓶饮料或一杯咖啡,坐等赏析和拍摄夜幕的即将来临后的广场美景。

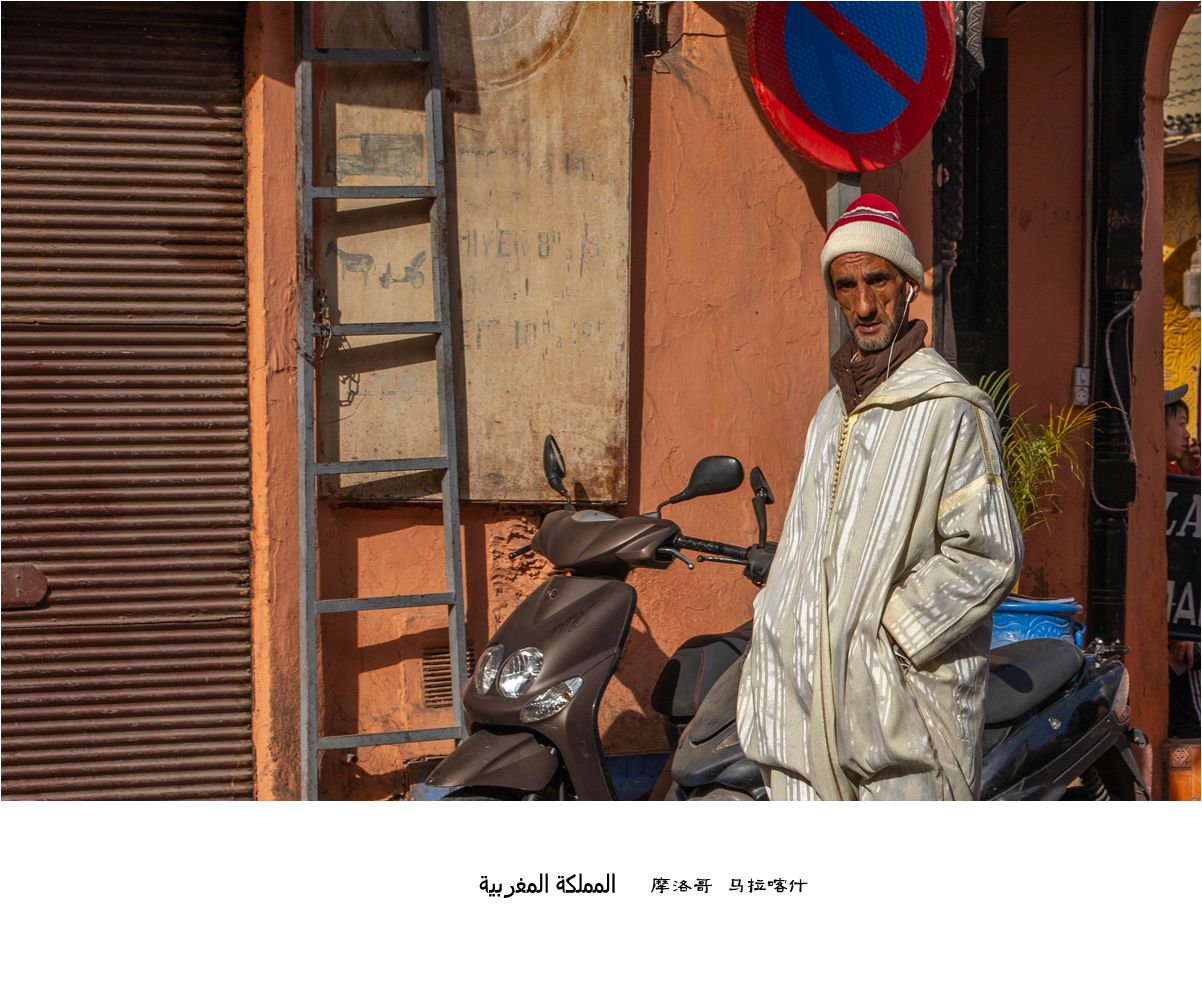

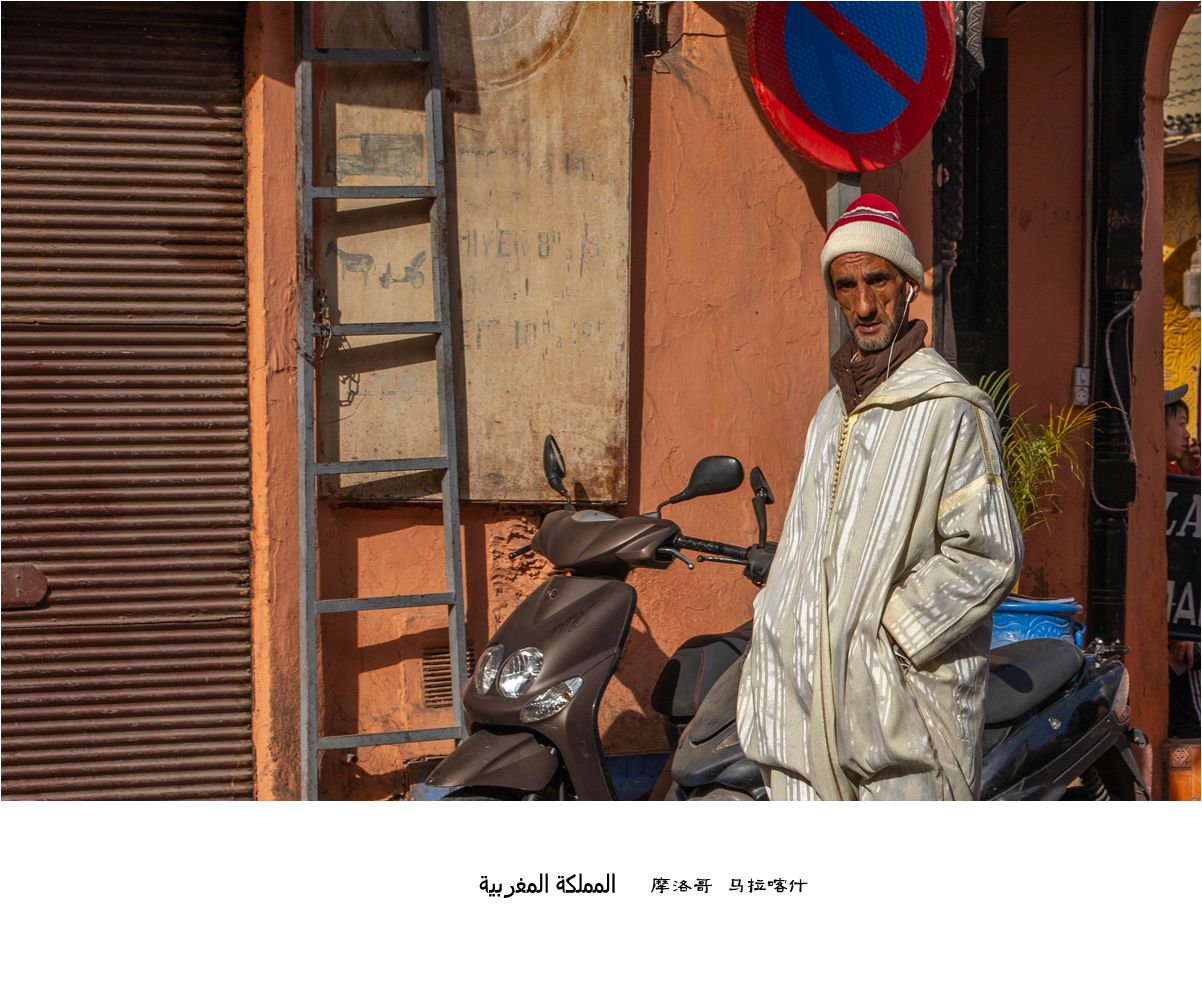

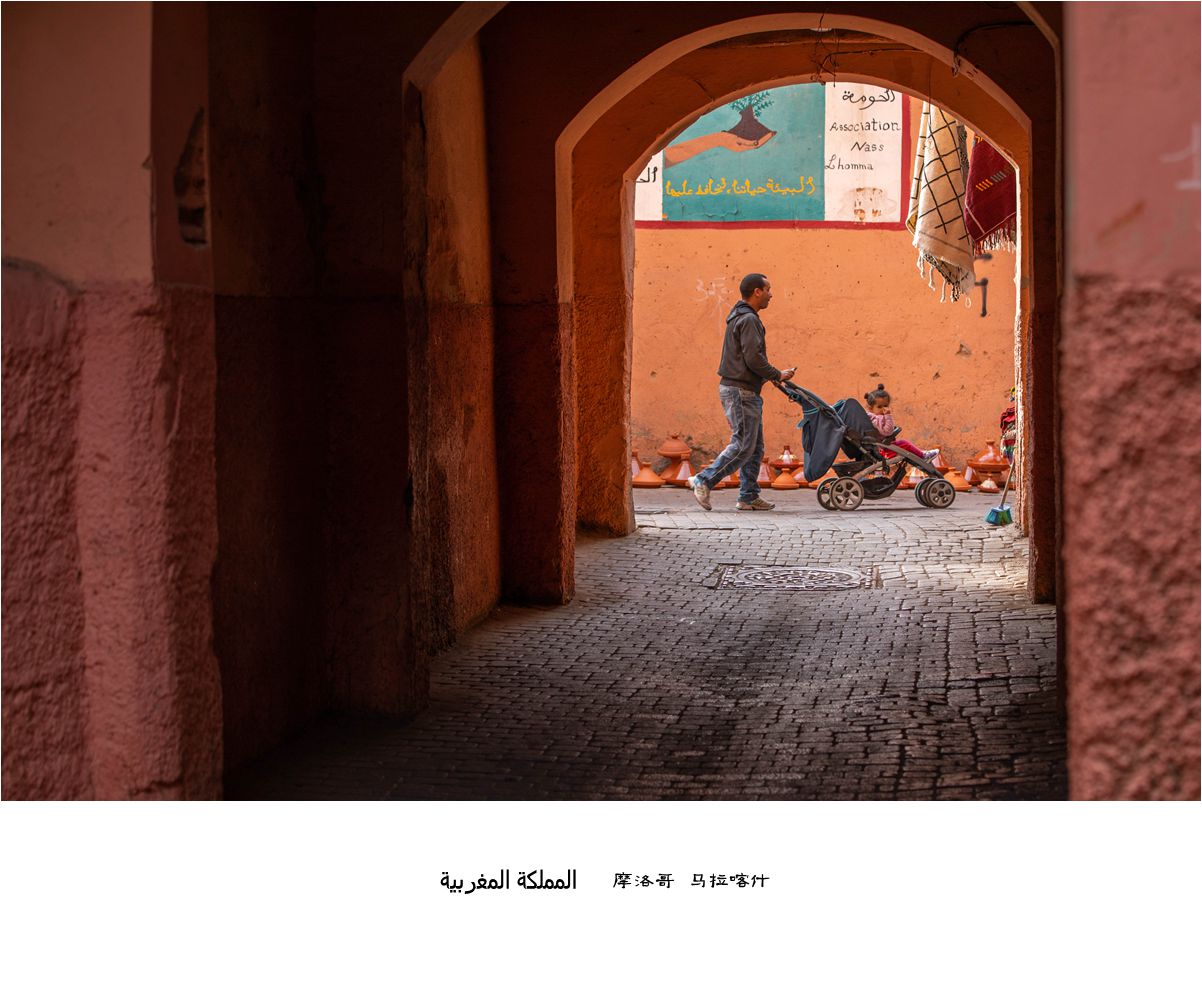

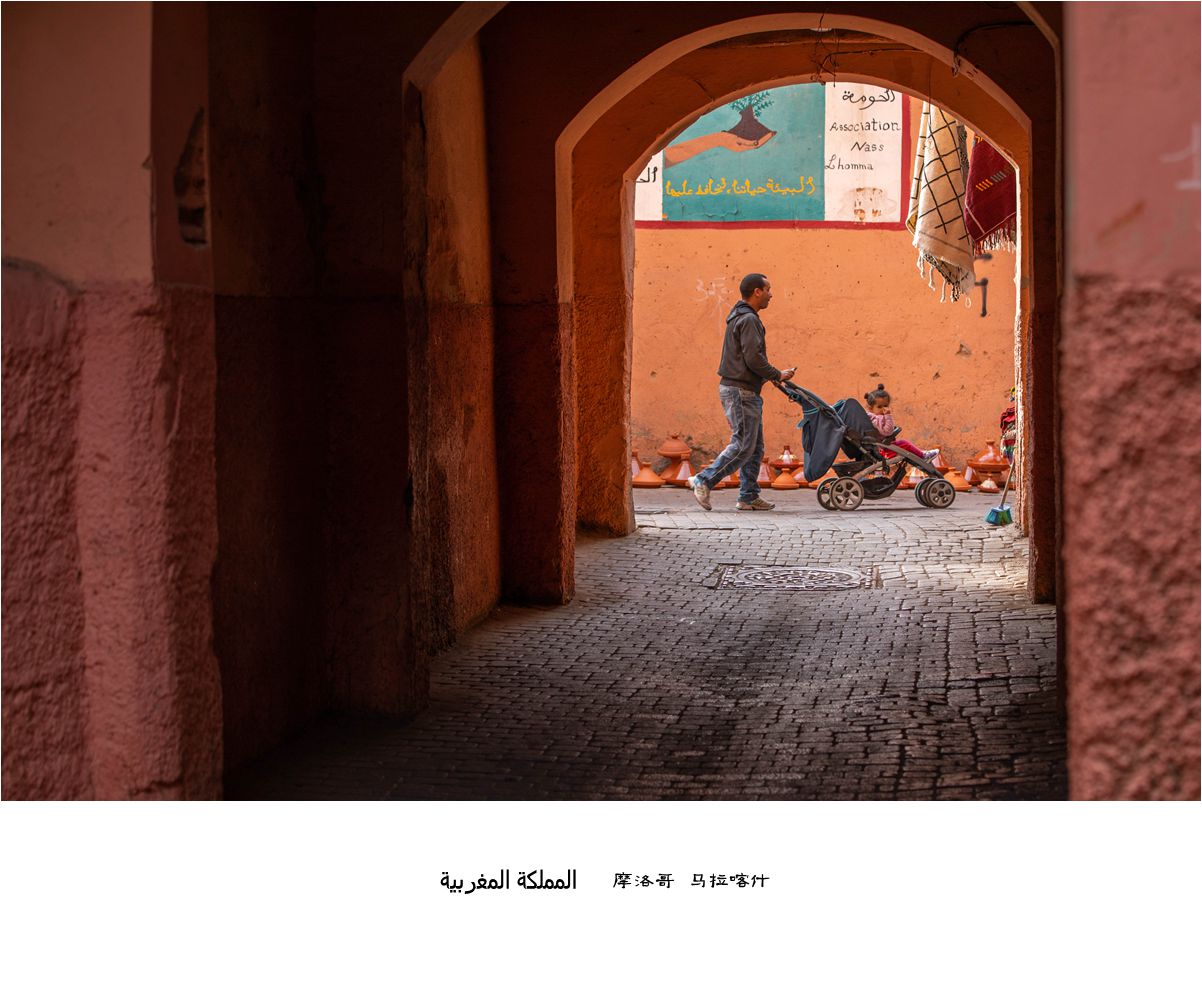

红色之城马拉喀什

在柏柏尔人的语言中,“马拉喀什”是“上帝的故乡”的意思;在阿拉伯语中,它则意为“红色城市”。这座城市从屋顶到围墙,从房屋到地面全部呈现出褐红色。如此的色调并不是刻意粉刷而成,而是因为当地土壤中富含铁元素的原故,因此也被叫做“赤红之城”。

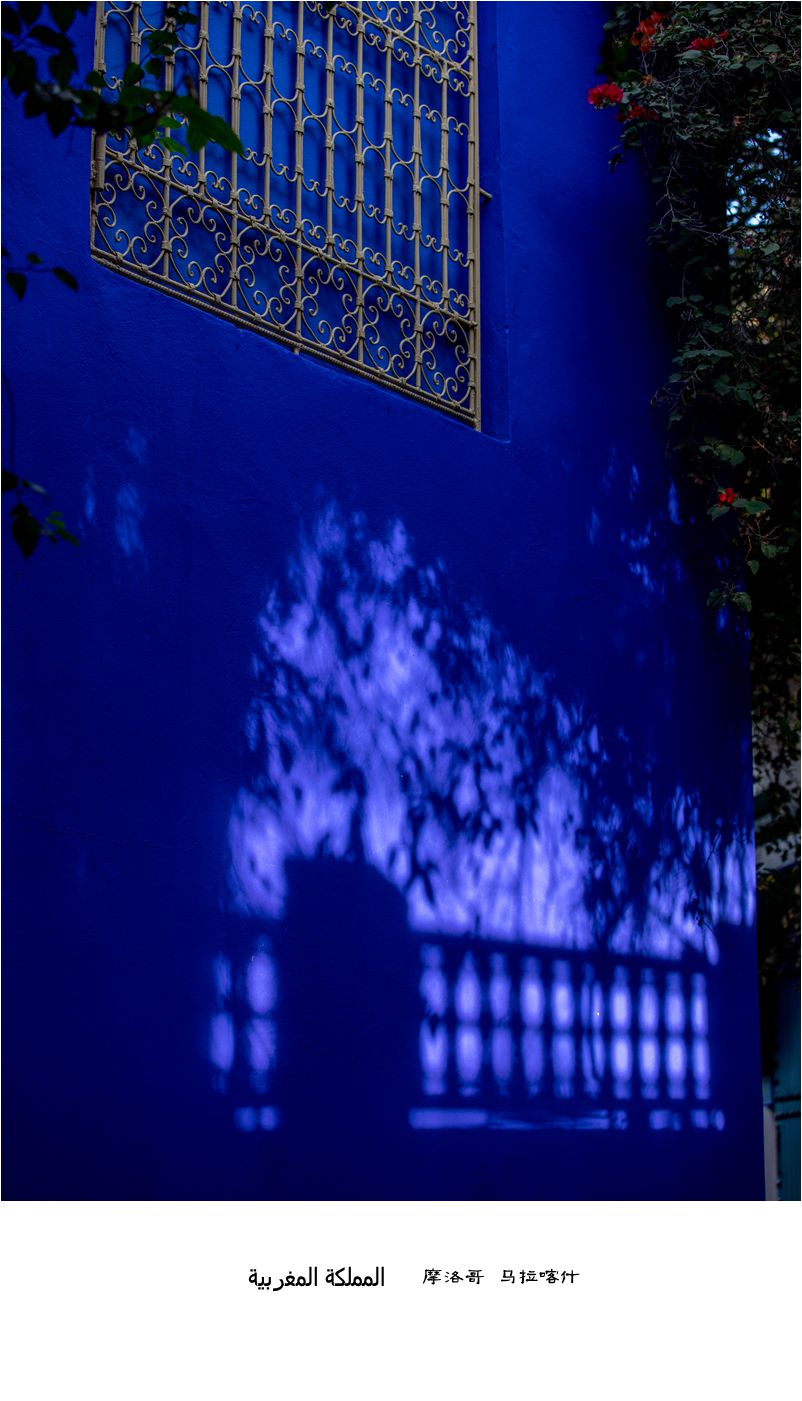

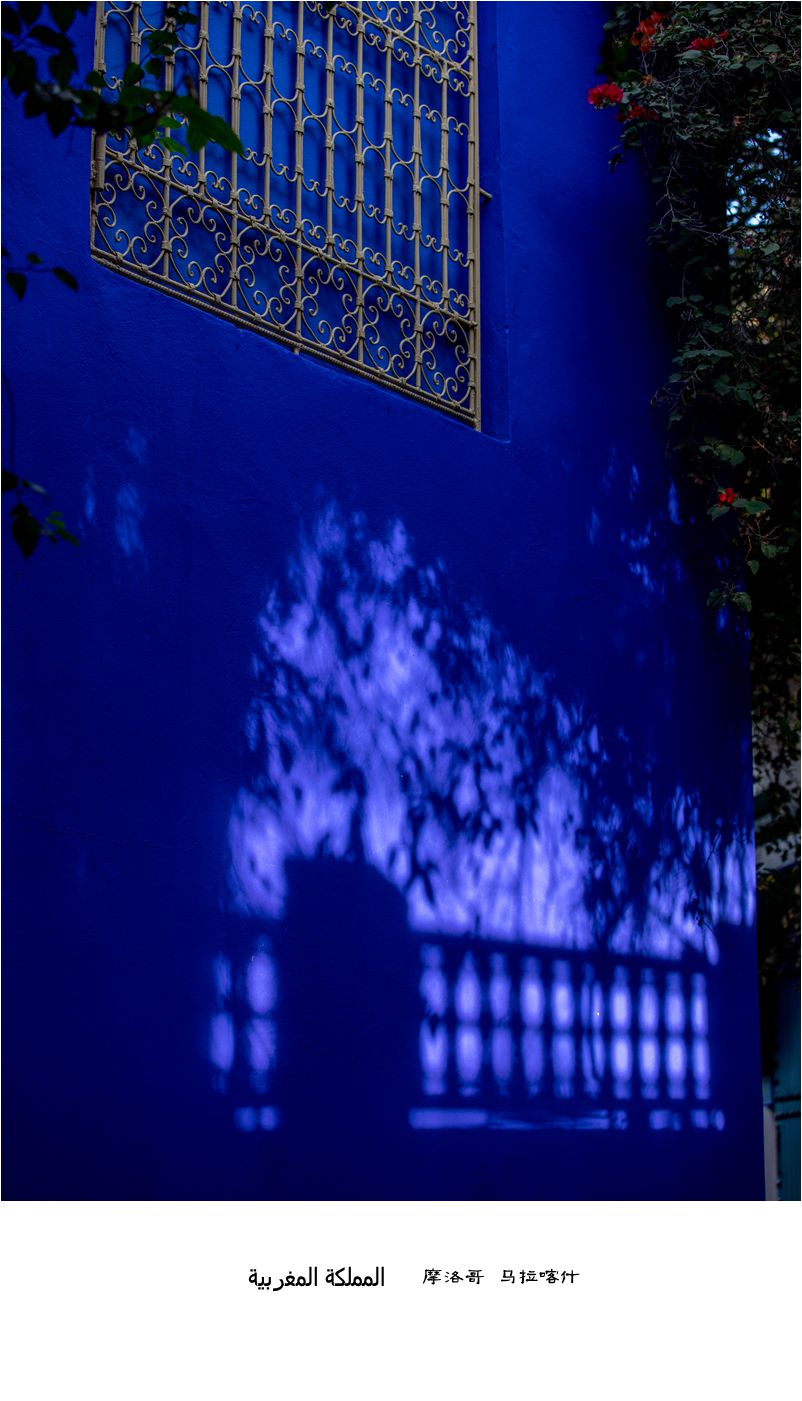

漂亮的伊夫圣洛朗私人花园

到达马拉喀什的第二天,大家还去了解释马拉喀什特有色彩的“伊夫圣洛朗私人花园”游览,这个花园原本是一个叫伊夫圣洛朗的私人宅邸,在老人故去之前,他便把这个小院子捐了出去。伊夫圣洛朗花园其实非常大,但允许游人参观的地方却非常小,20分钟足可以全部看完,不过,这个小地方在马拉喀什却是很著名。

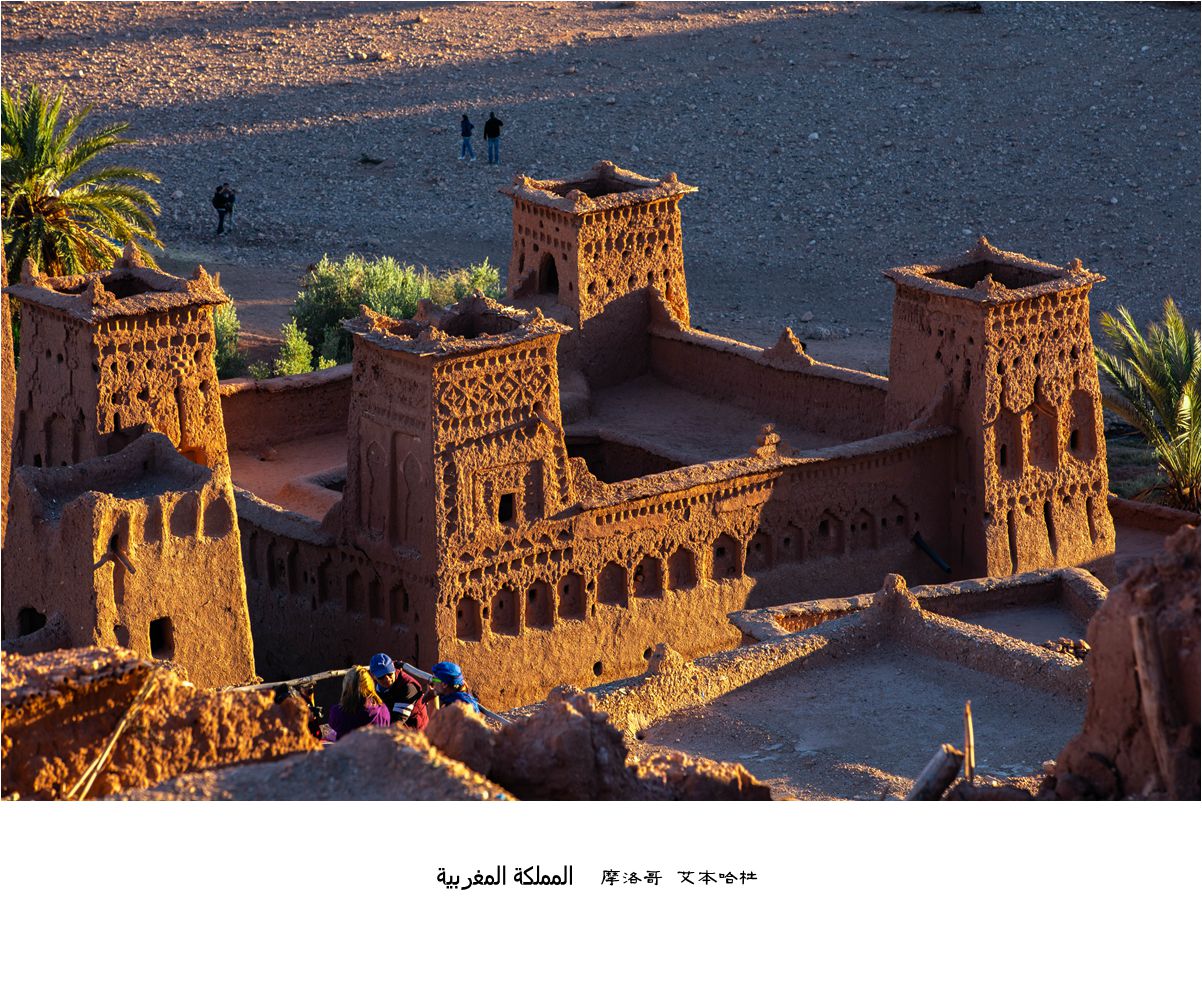

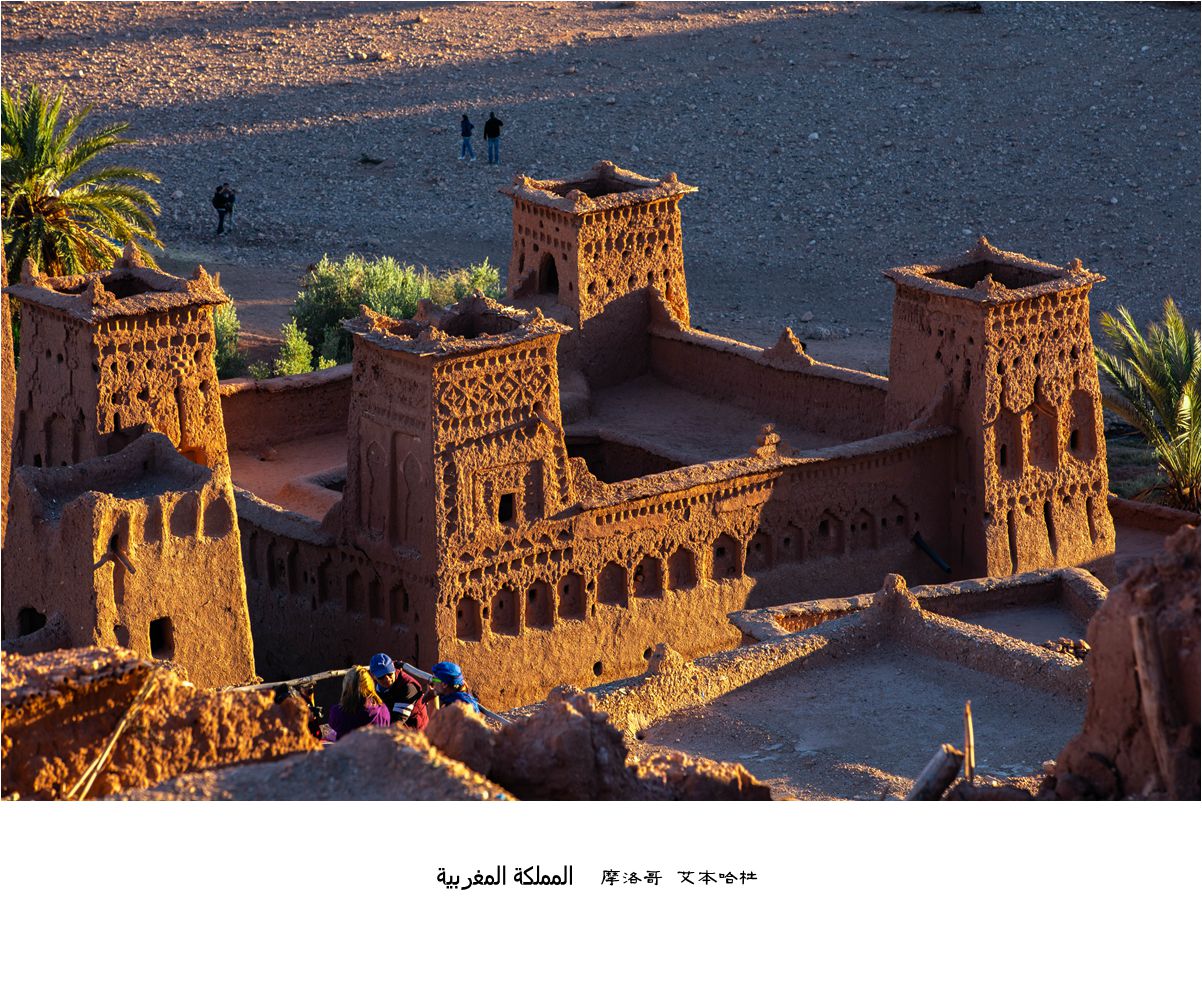

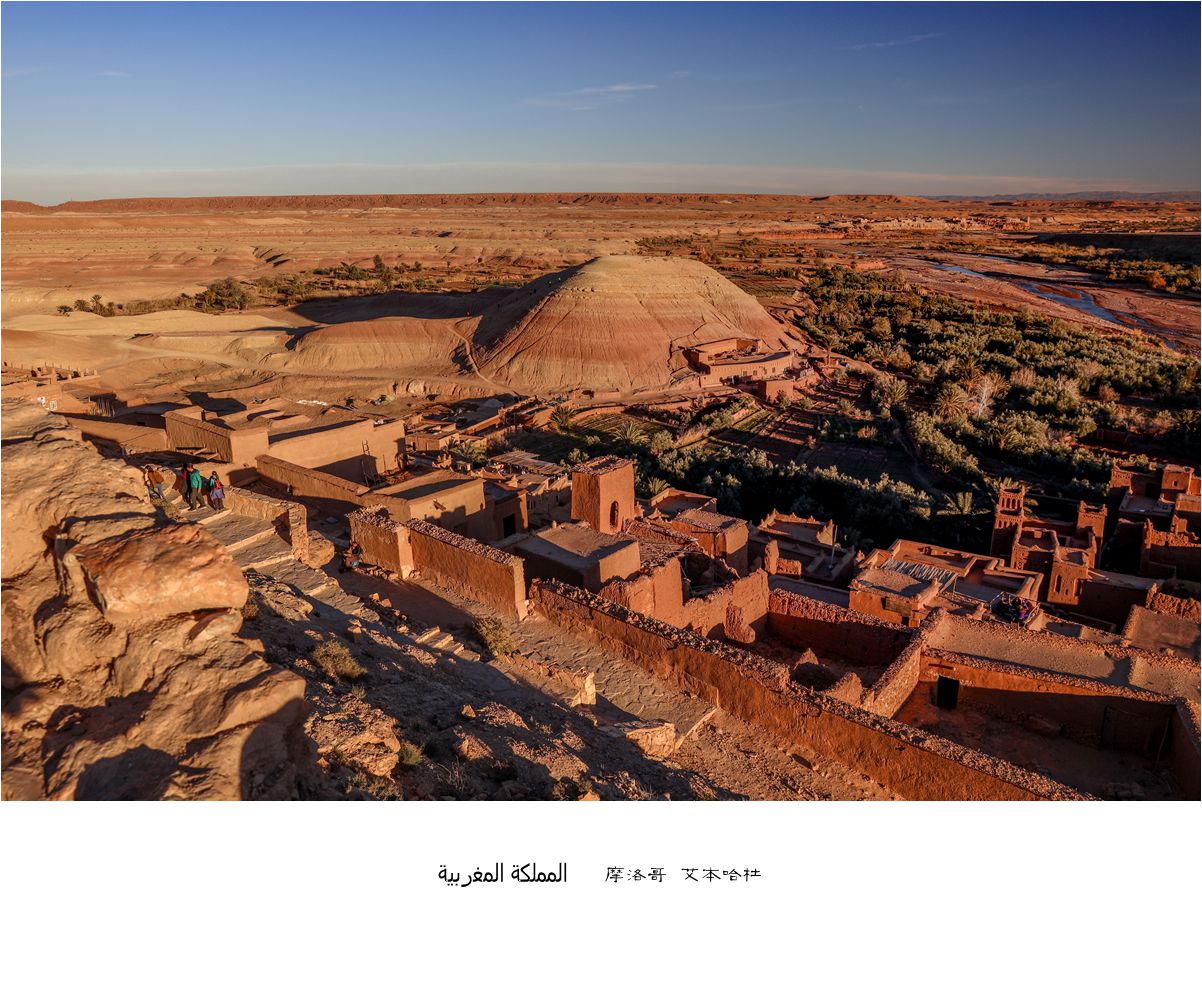

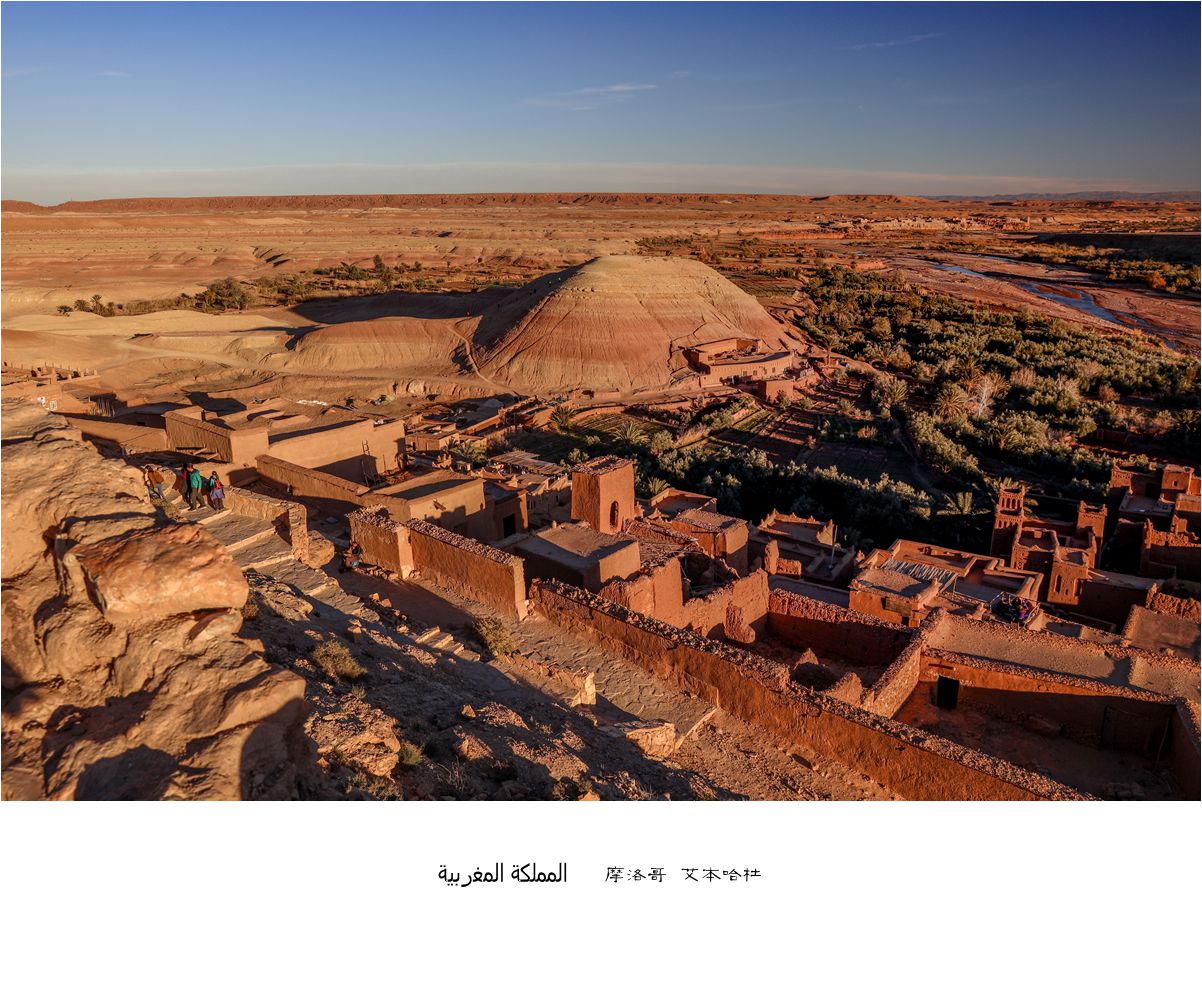

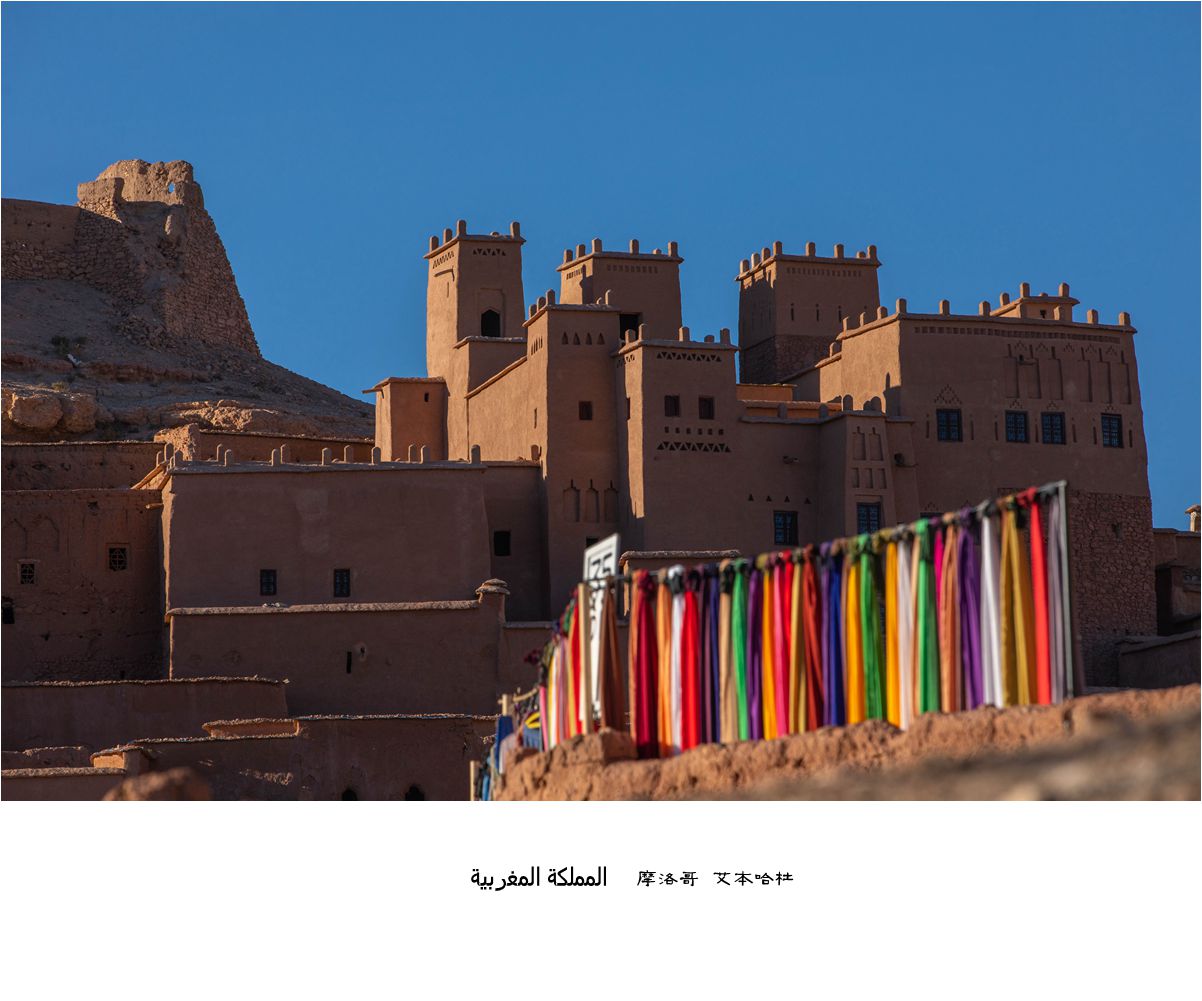

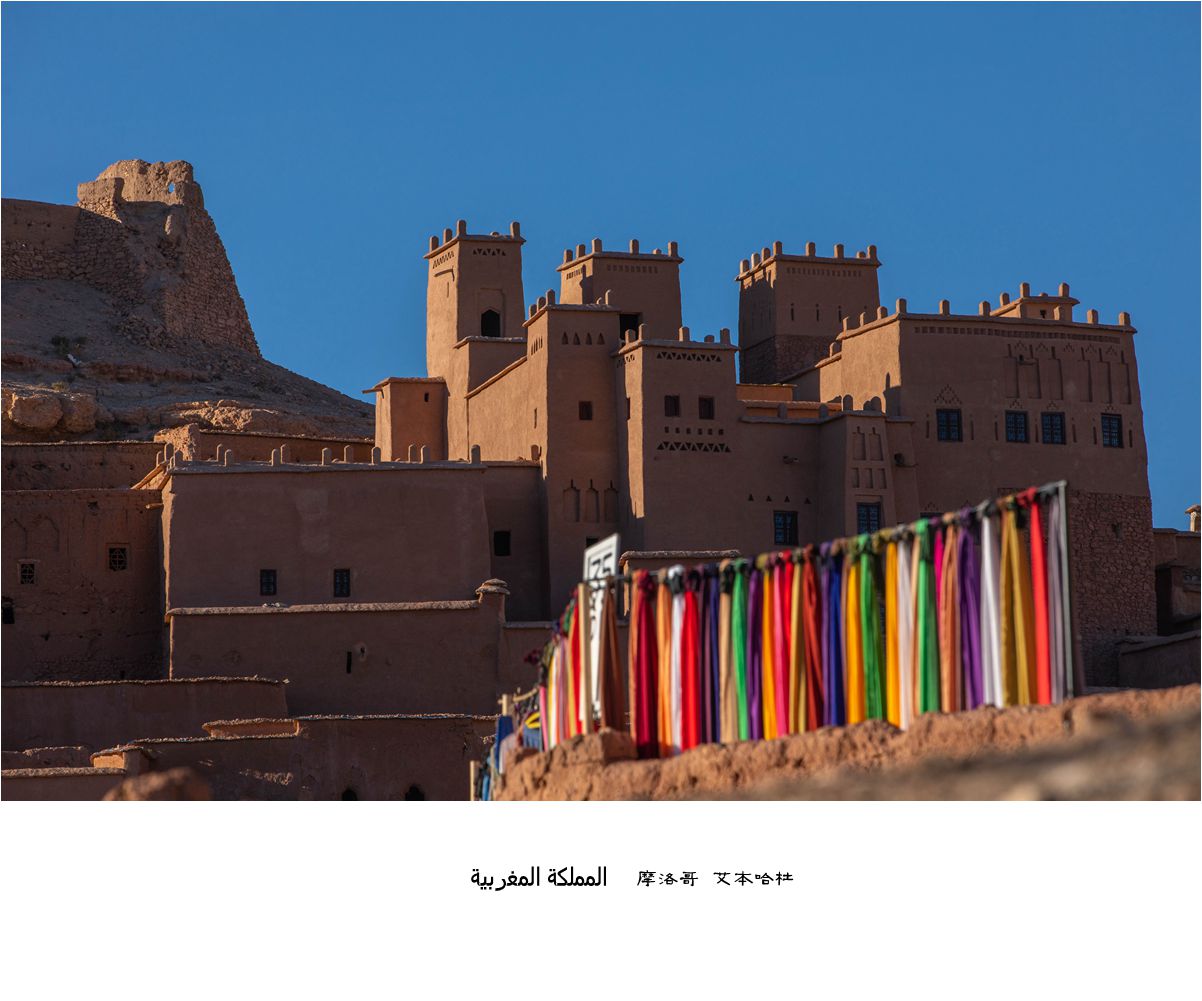

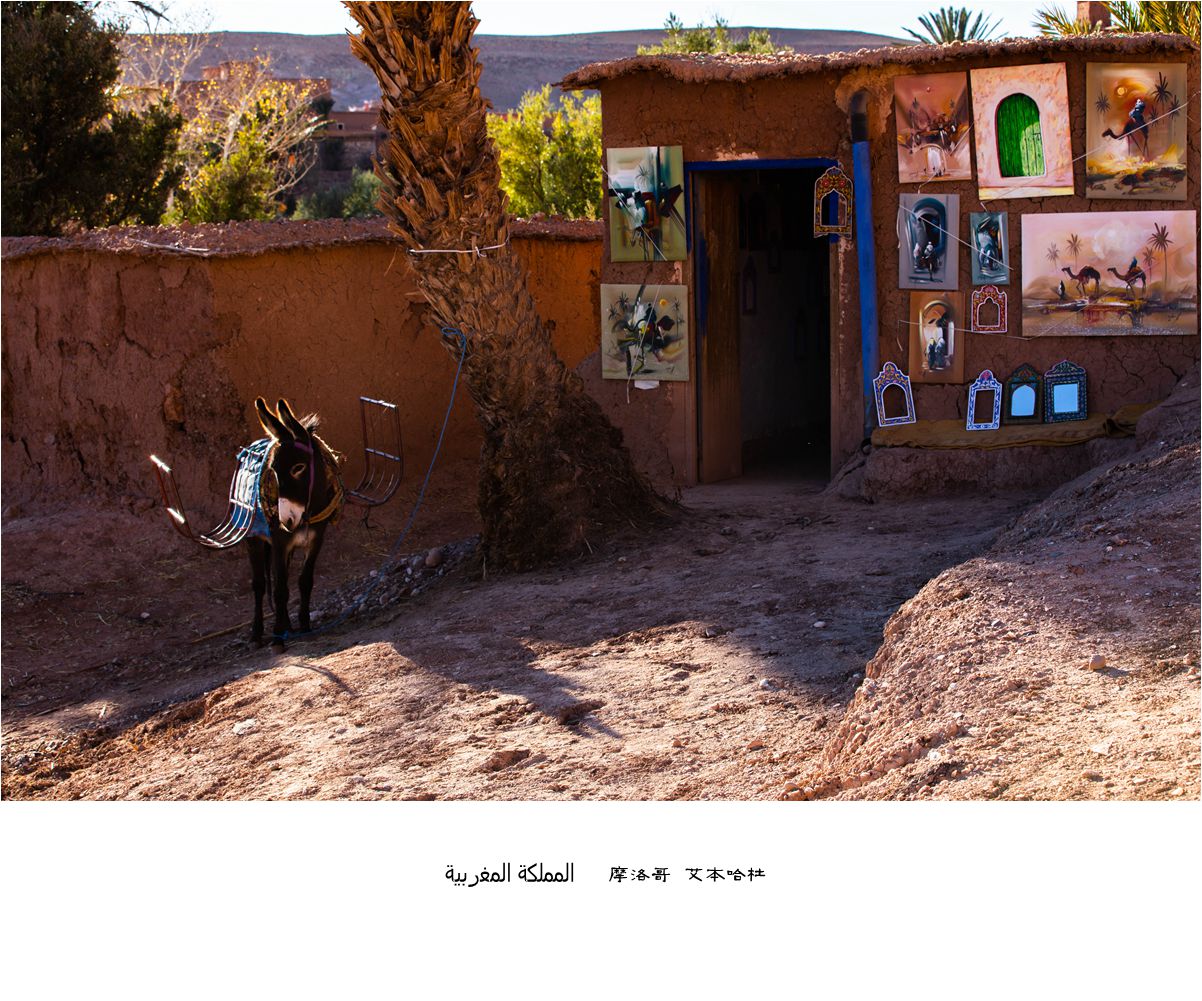

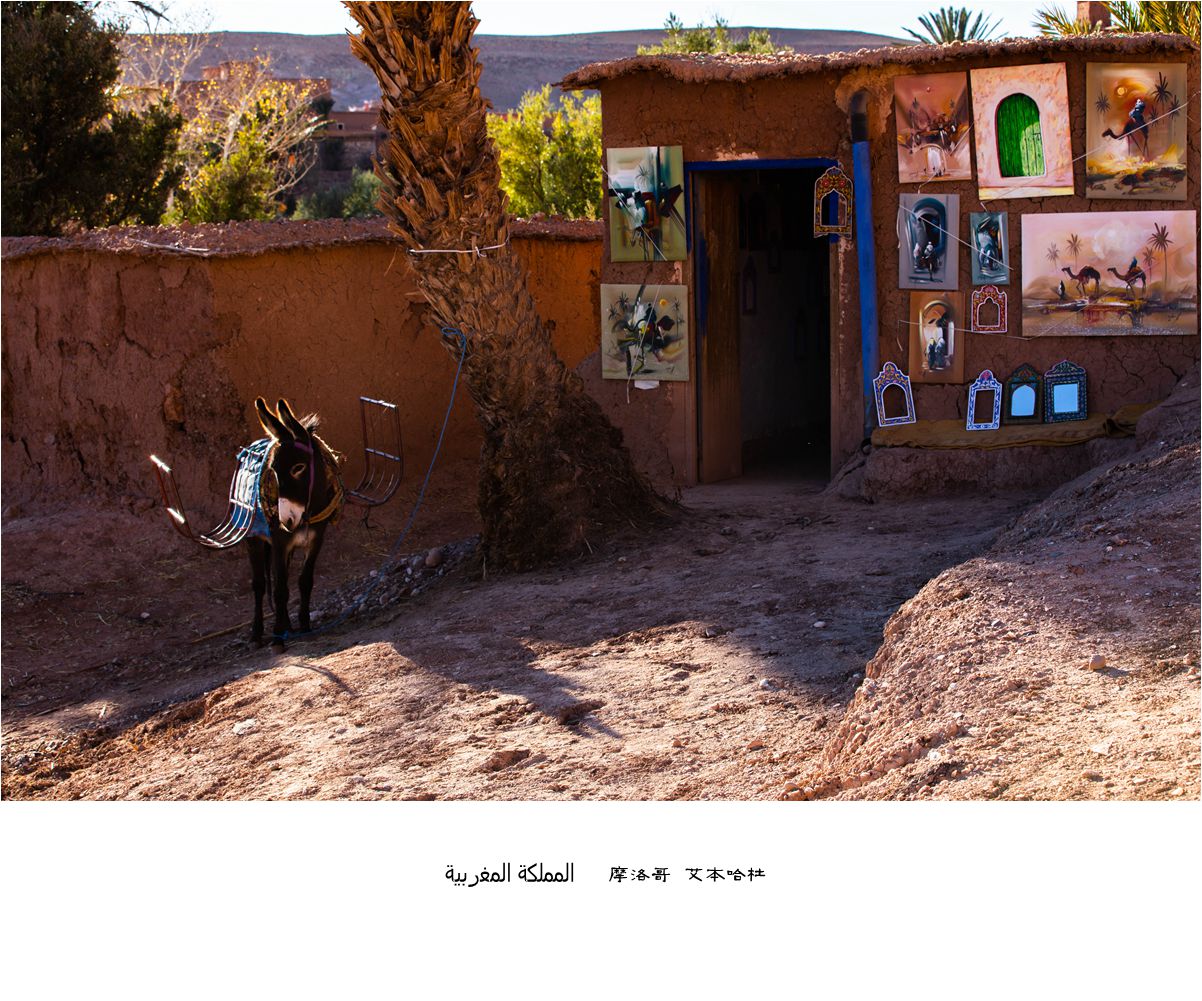

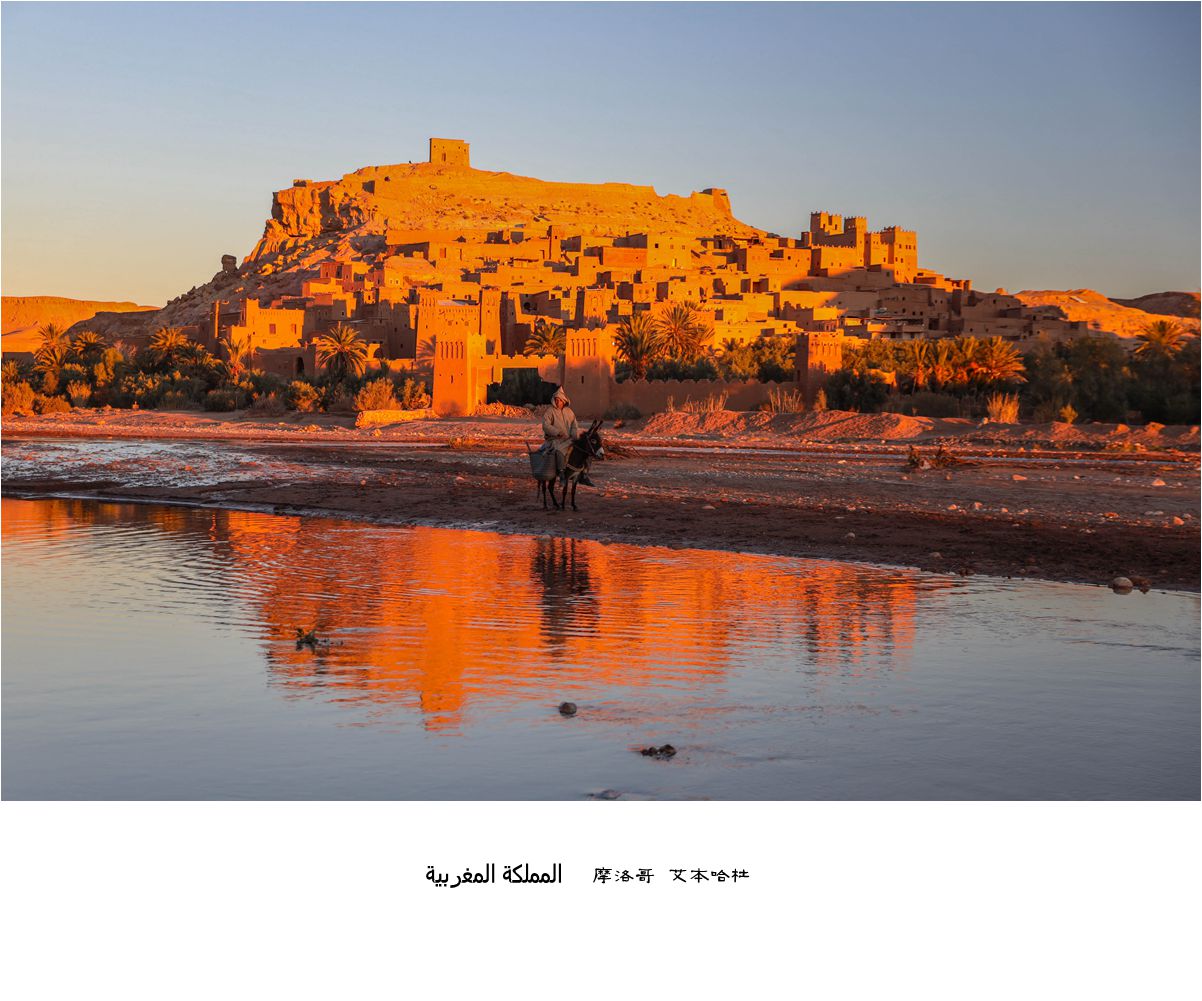

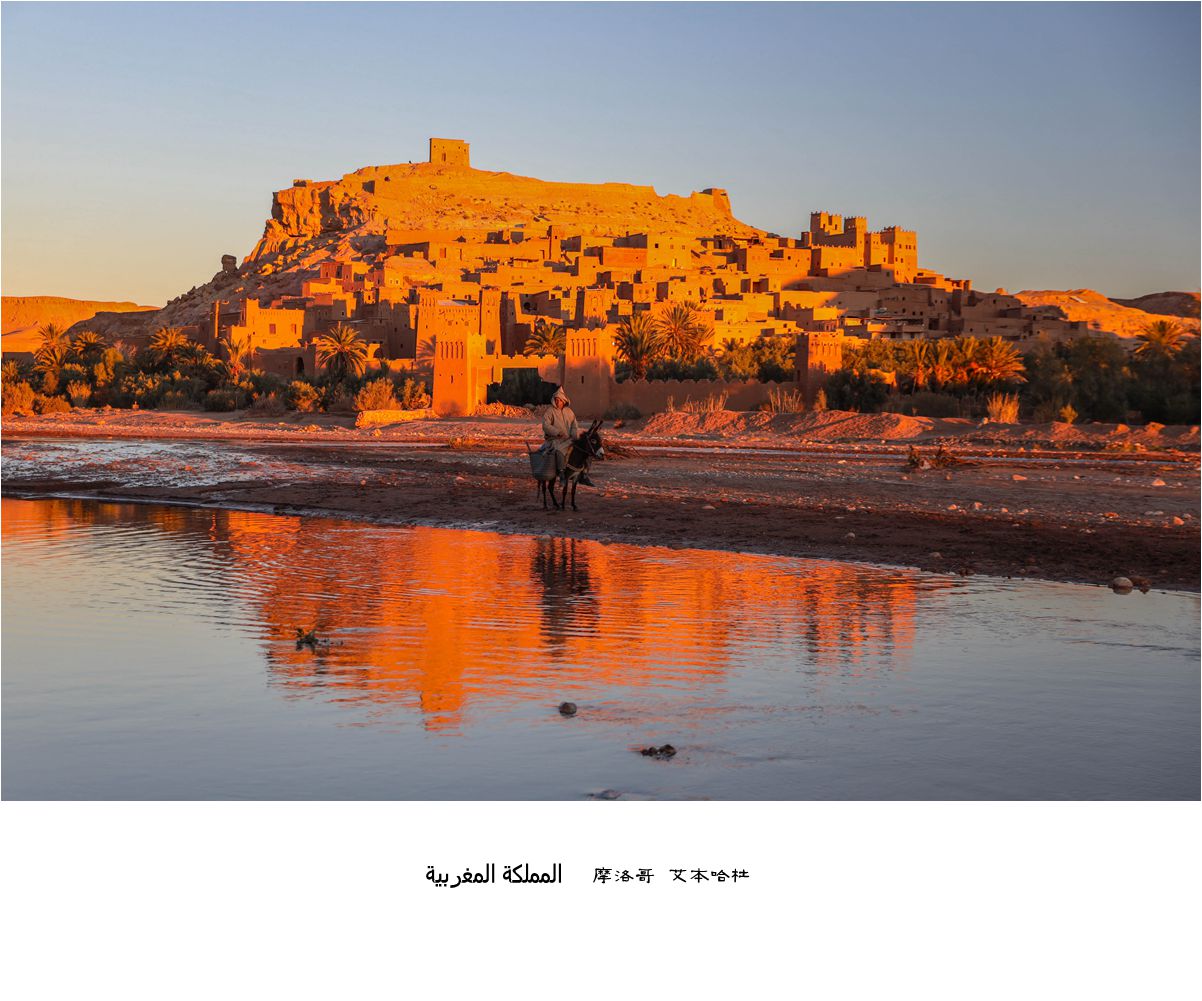

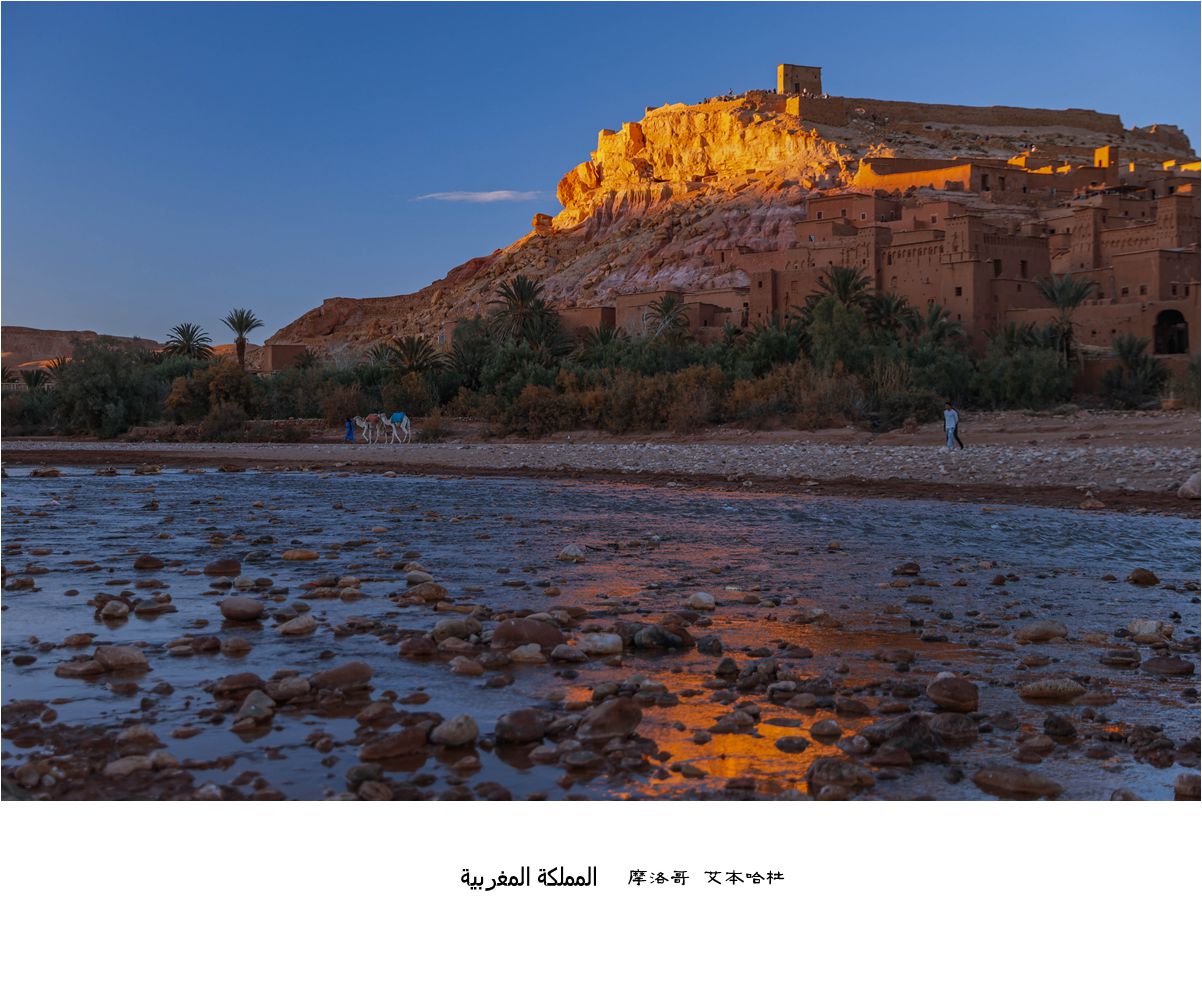

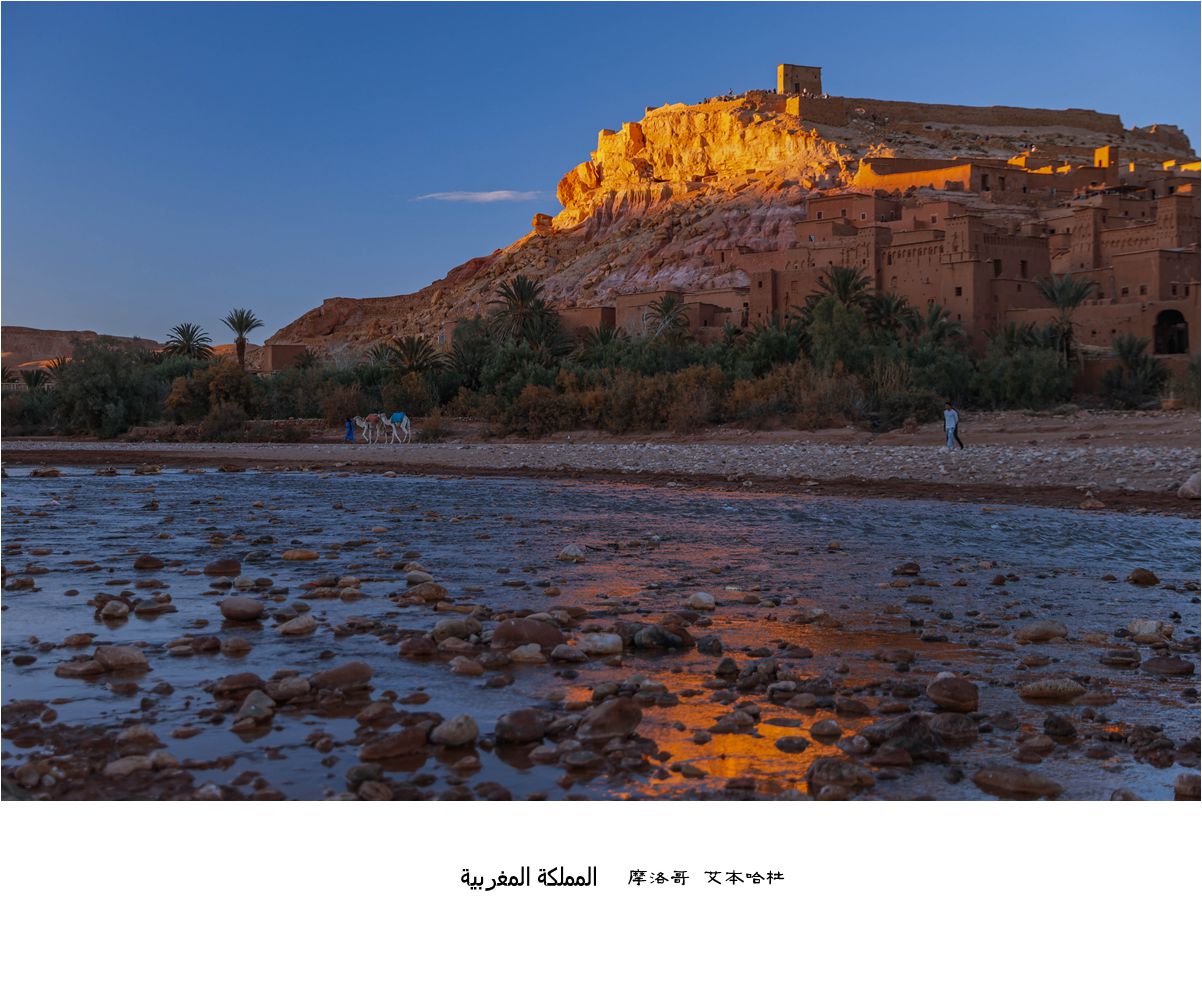

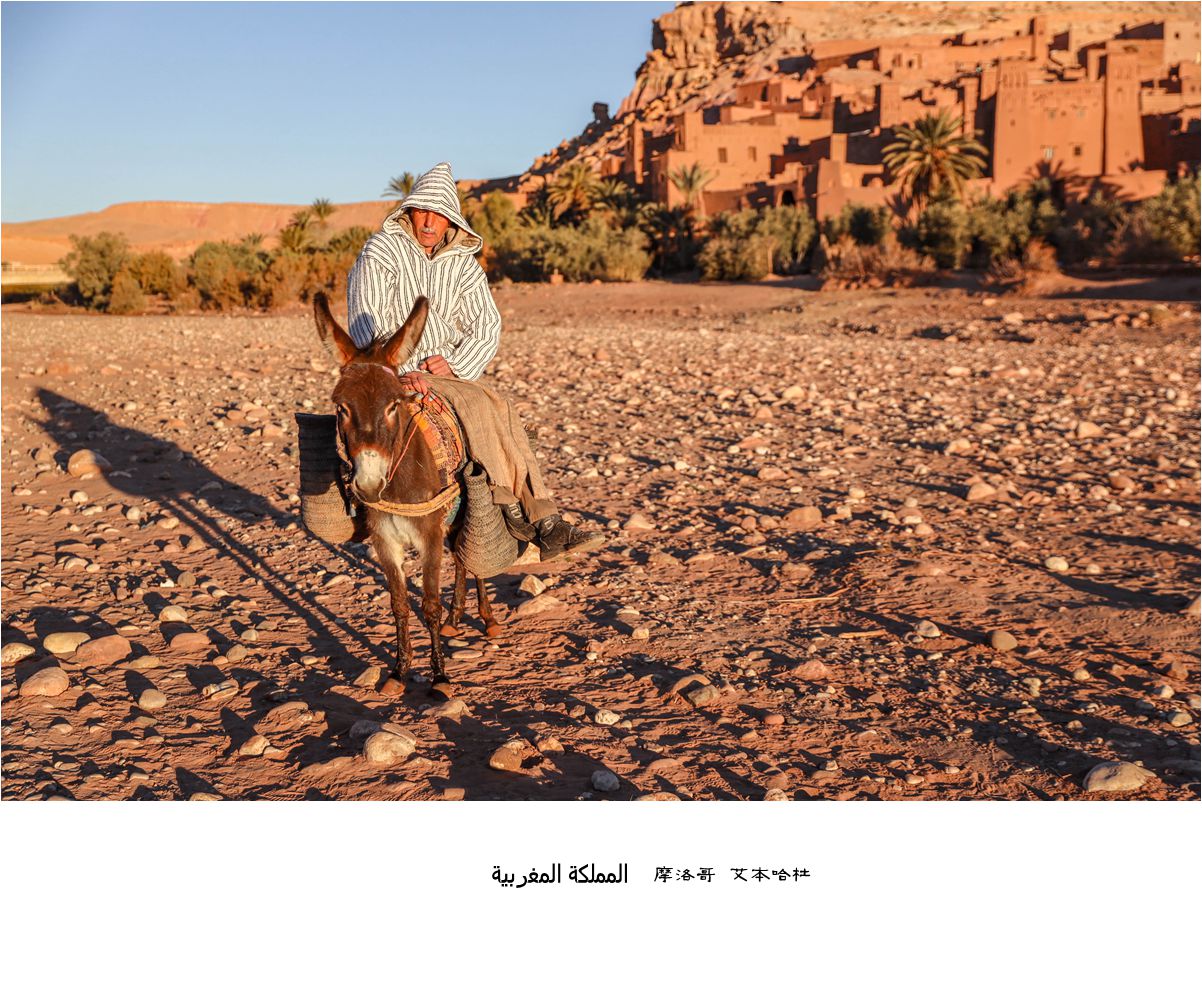

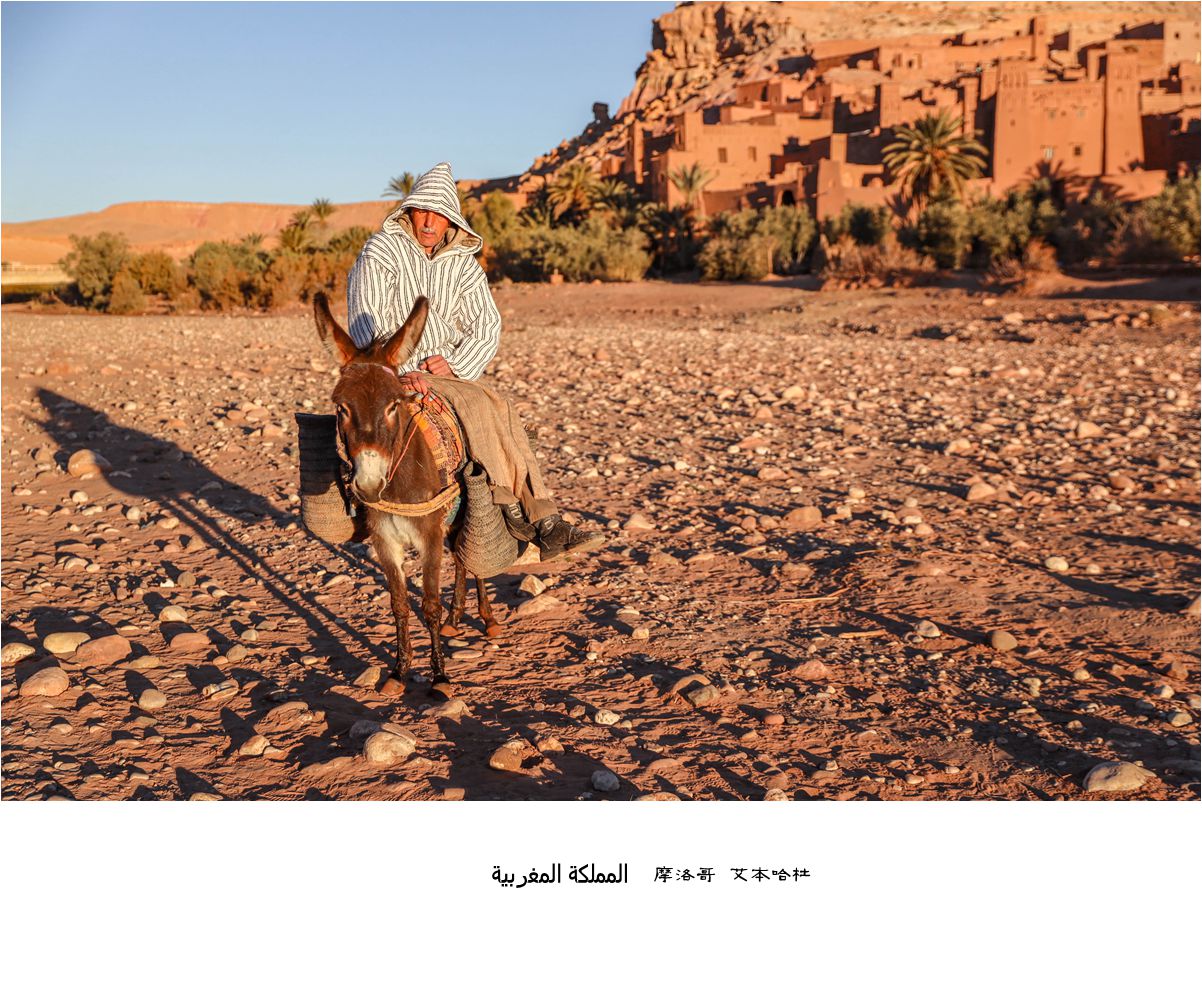

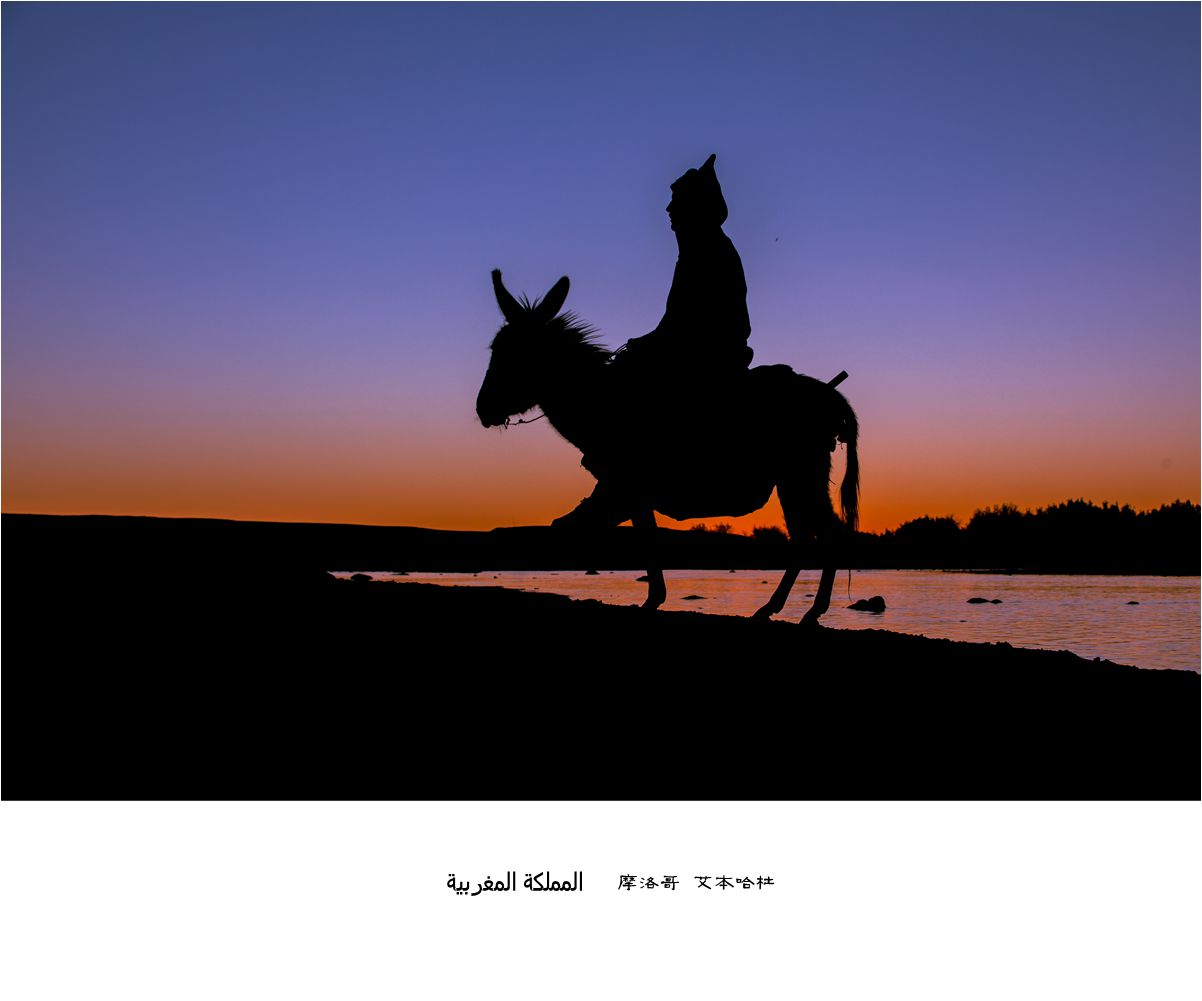

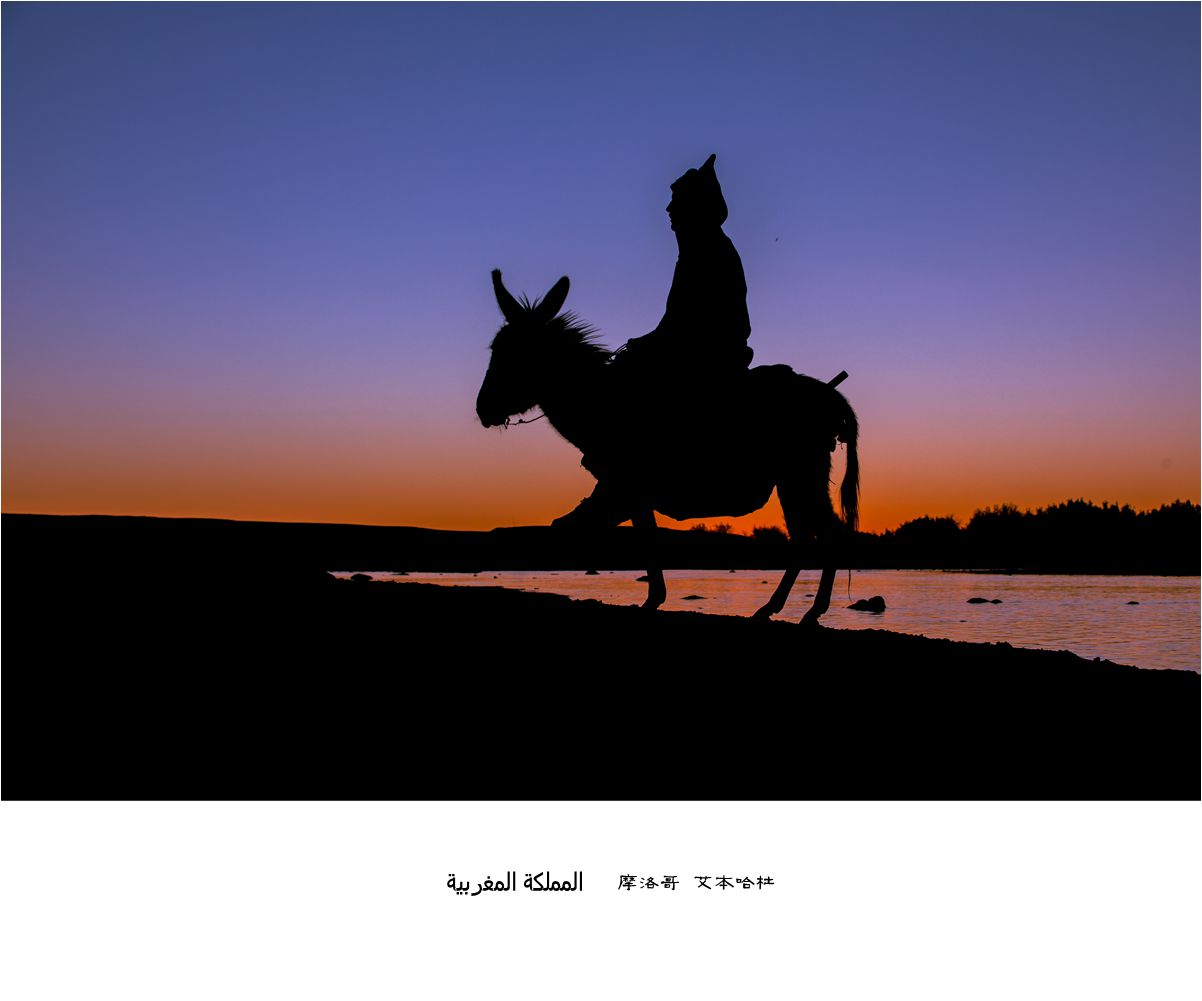

艾本哈杜---非洲的好莱坞

艾本哈度(AitBenHaddou),又译作阿伊特·本·哈杜筑垒村,1987年被联合国教科文组织列入“世界文化遗产”,并享有“摩洛哥最好看的村落”之盛誉。也就是这座荒芜的中世纪古村落曾拍摄过20多部好莱坞大片,所以这里是瓦尔扎扎特的电影城,有非洲好莱坞之称,又称摩莱坞。

站在古城高处,远眺另外一端,更可以看到阿特拉斯山脉,与漂亮的丹霞地貌。搭配着大漠区域特有些棕榈林,层次感很丰富。目前古城只剩下少数居民,而经济能力许可的村民皆已搬迁到瓦迪河对岸的新村落定居,从上一望而下,可以明显看到河的两岸呈现着两种不同年代感。

古城是由摩洛哥特有些赤土泥砖建成的,巨大且稳定。防御城墙四周还设有箭塔进行辅助防御,可说是一处典型的前撒哈拉居民聚居区,同时也是摩洛哥南部建筑的经典范例。

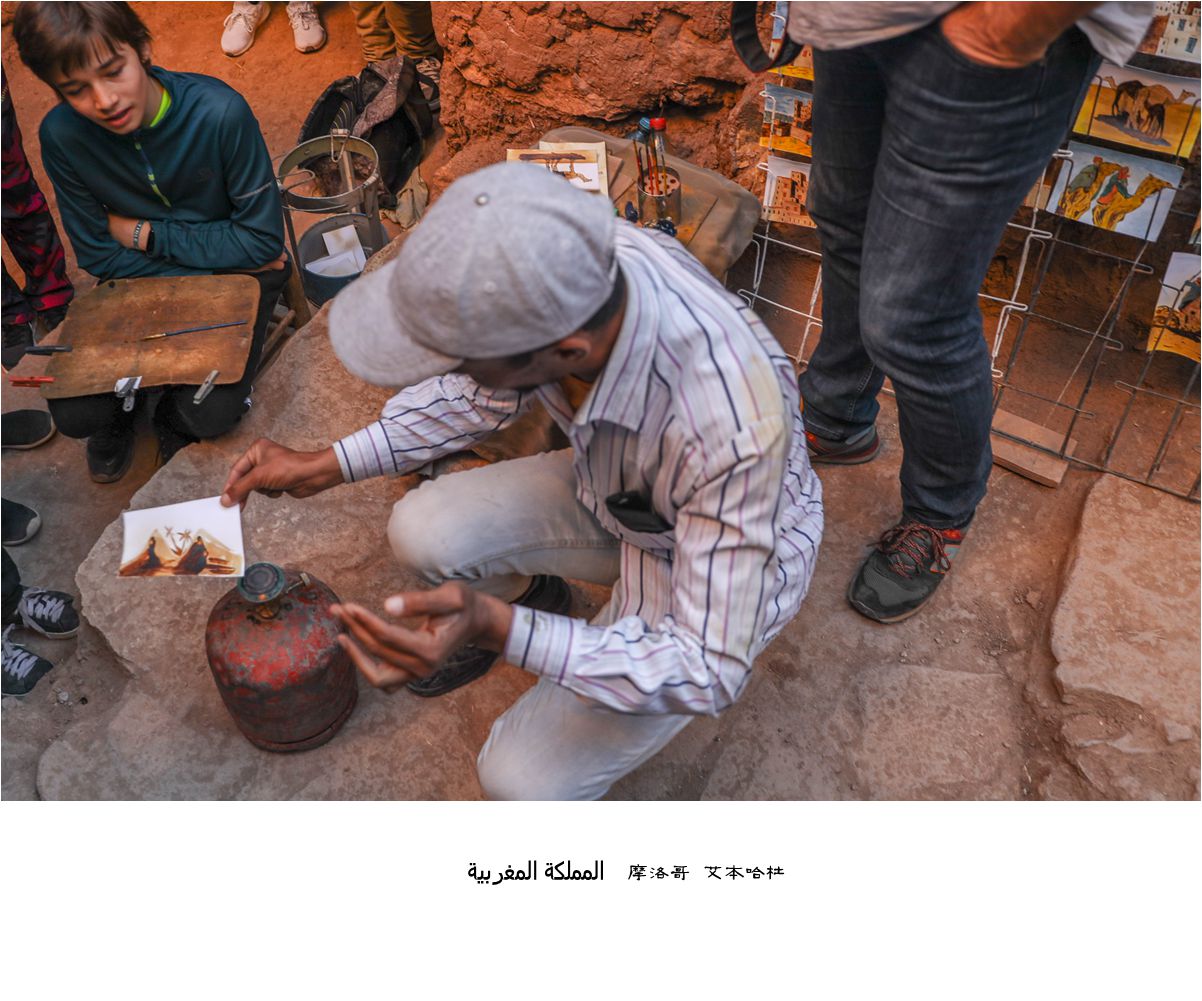

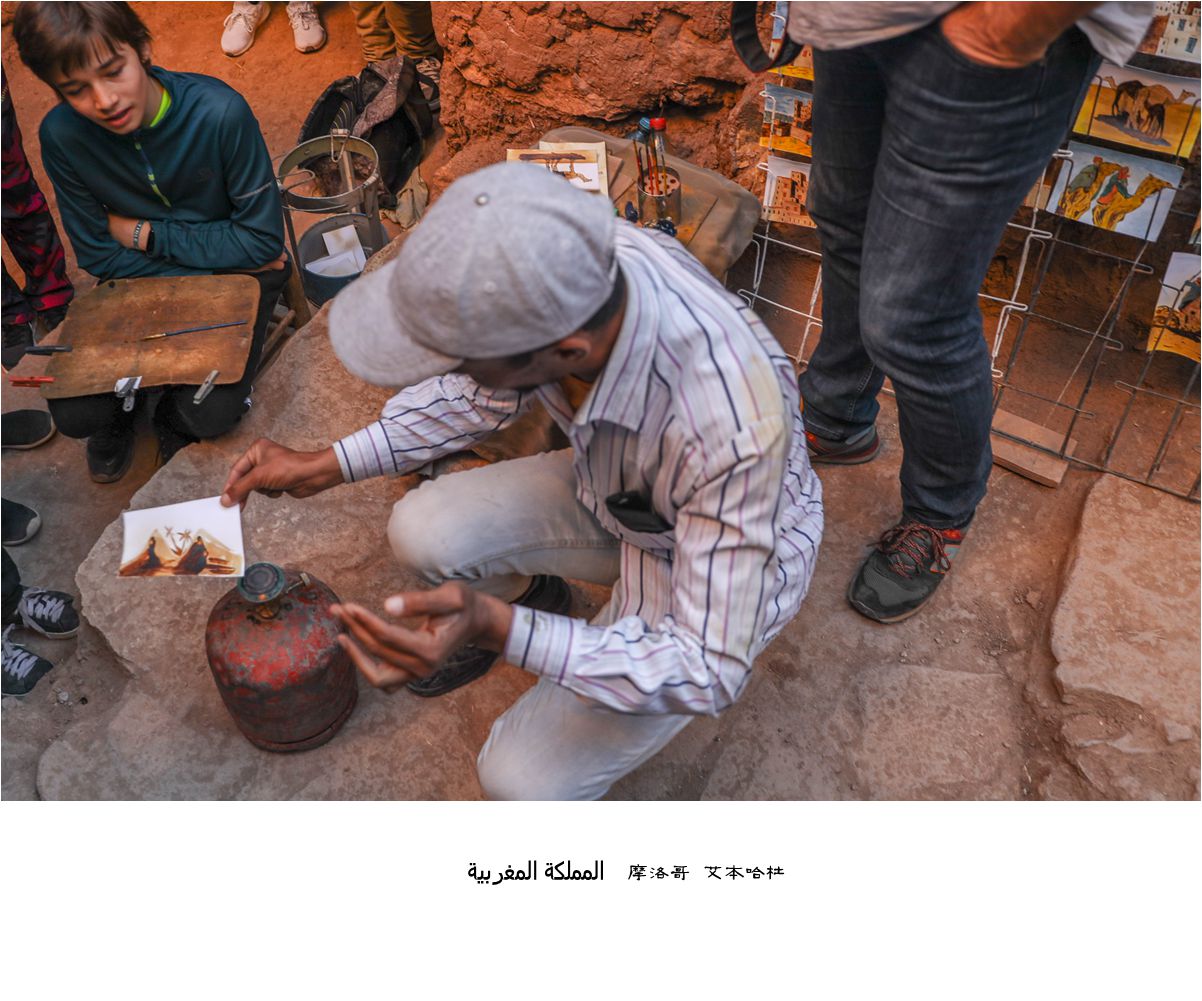

古城内可以看到不少的艺术创作,除去色彩丰富的编织品外,炭烤画更是随处可见。

在艾本哈杜村,大家就住在新城的一家星级酒店,距离古城只有不到10分钟的路程,当天到达时己经午后,大家放手行李就步行去了古城,登上最高处,拍了古城全景和夕阳下的艾本哈杜,晚上9点多,摄影领队还带大家去拍了星空。第二天一大早,拍完艾本哈杜日出后才离开。

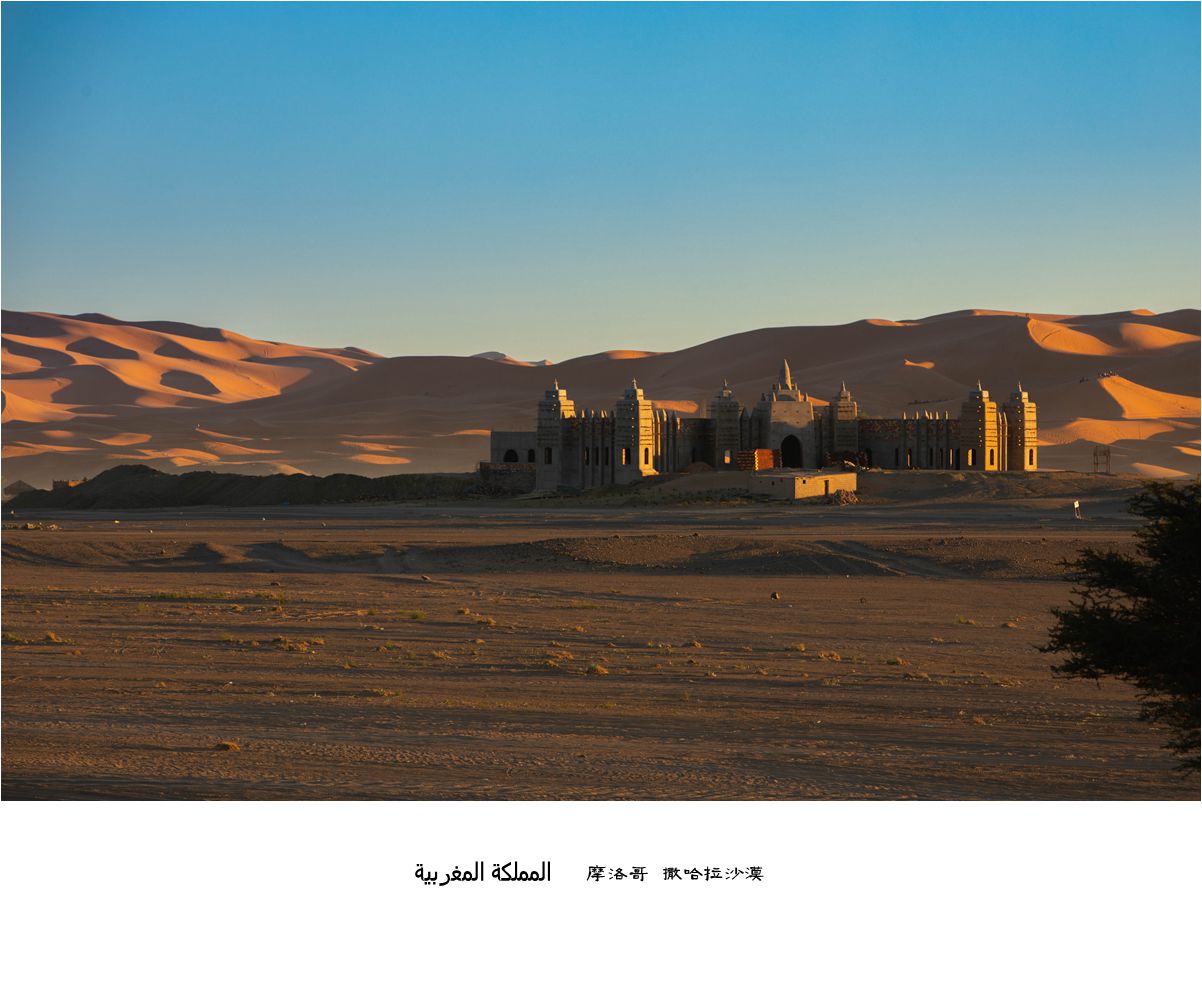

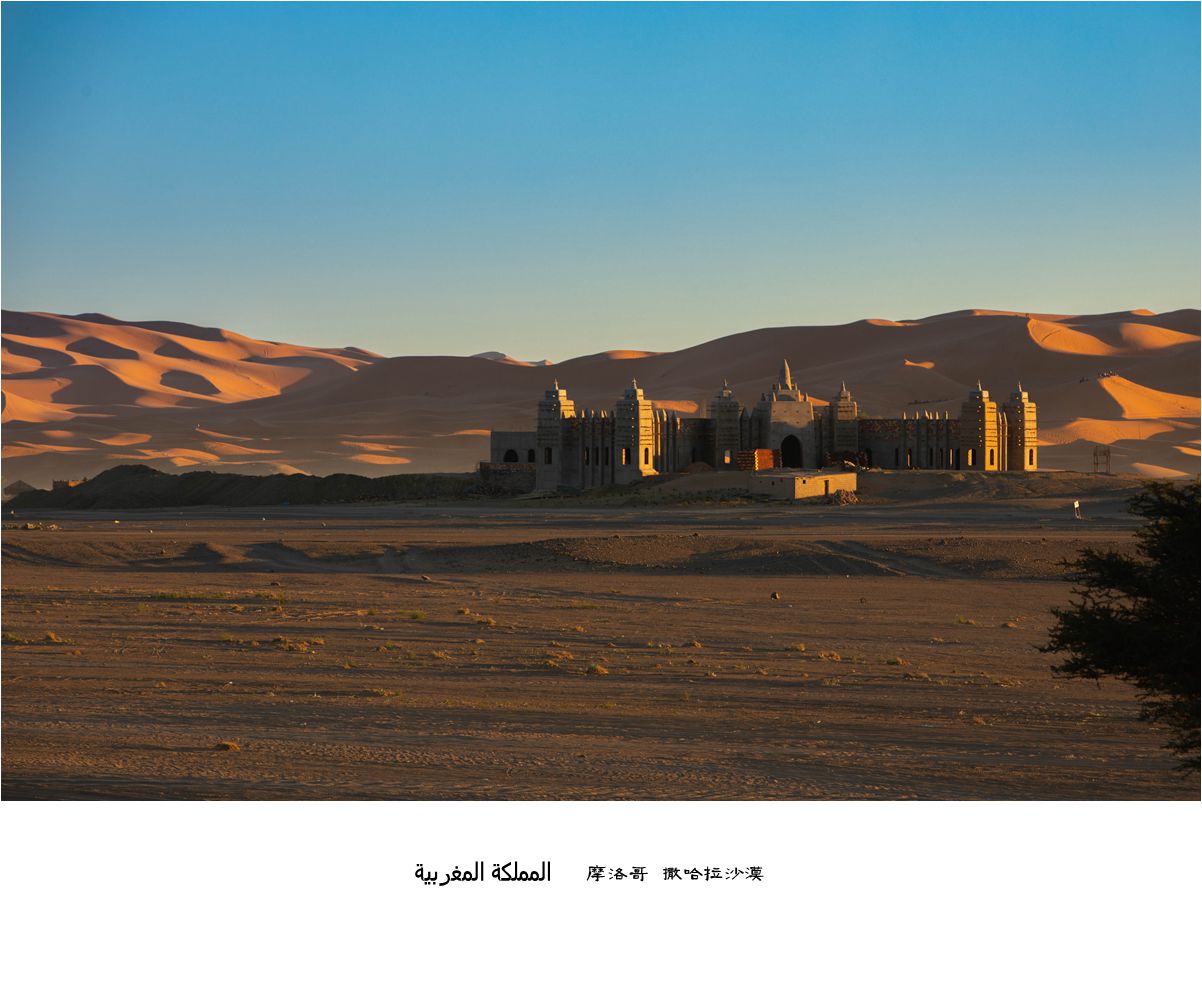

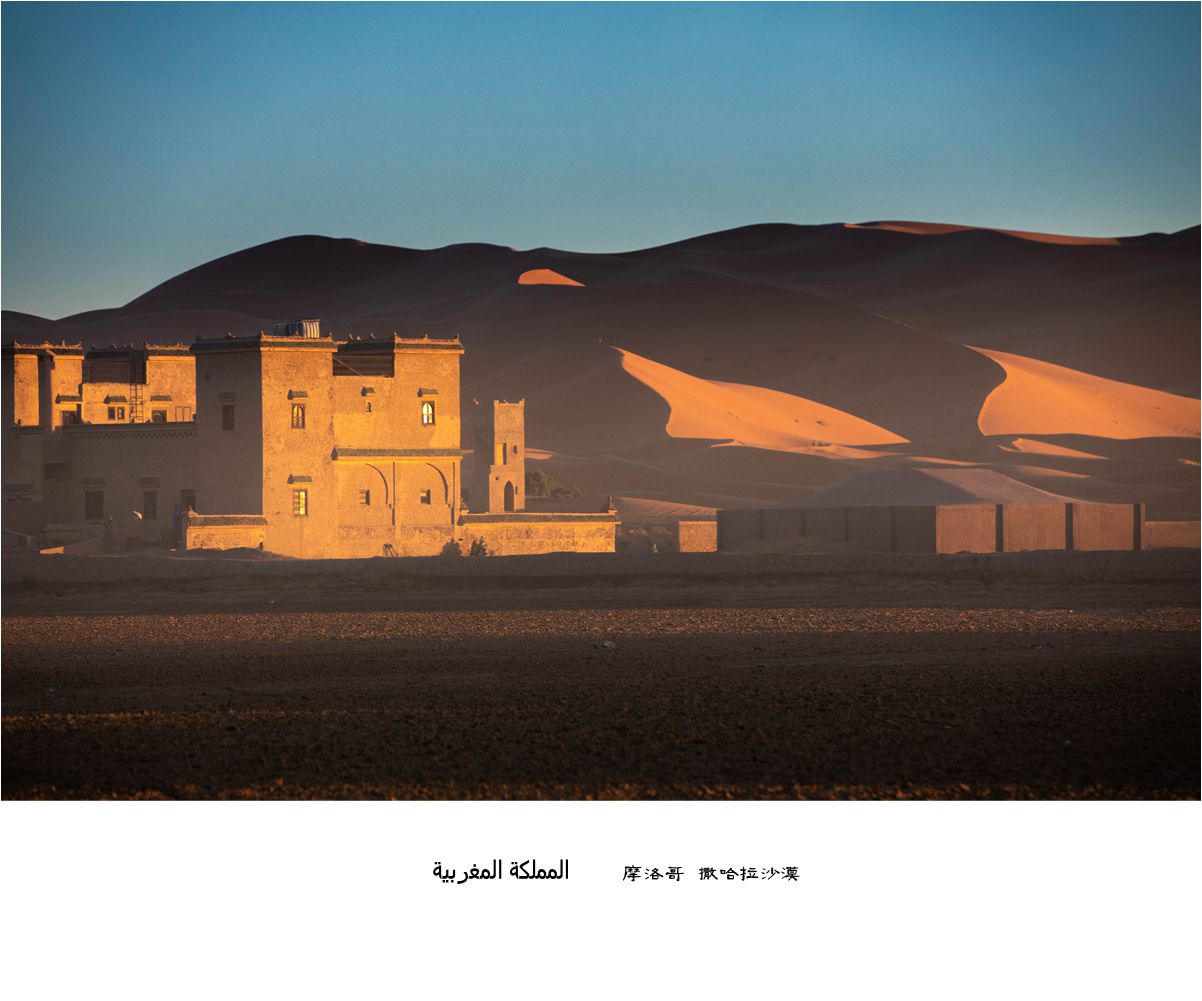

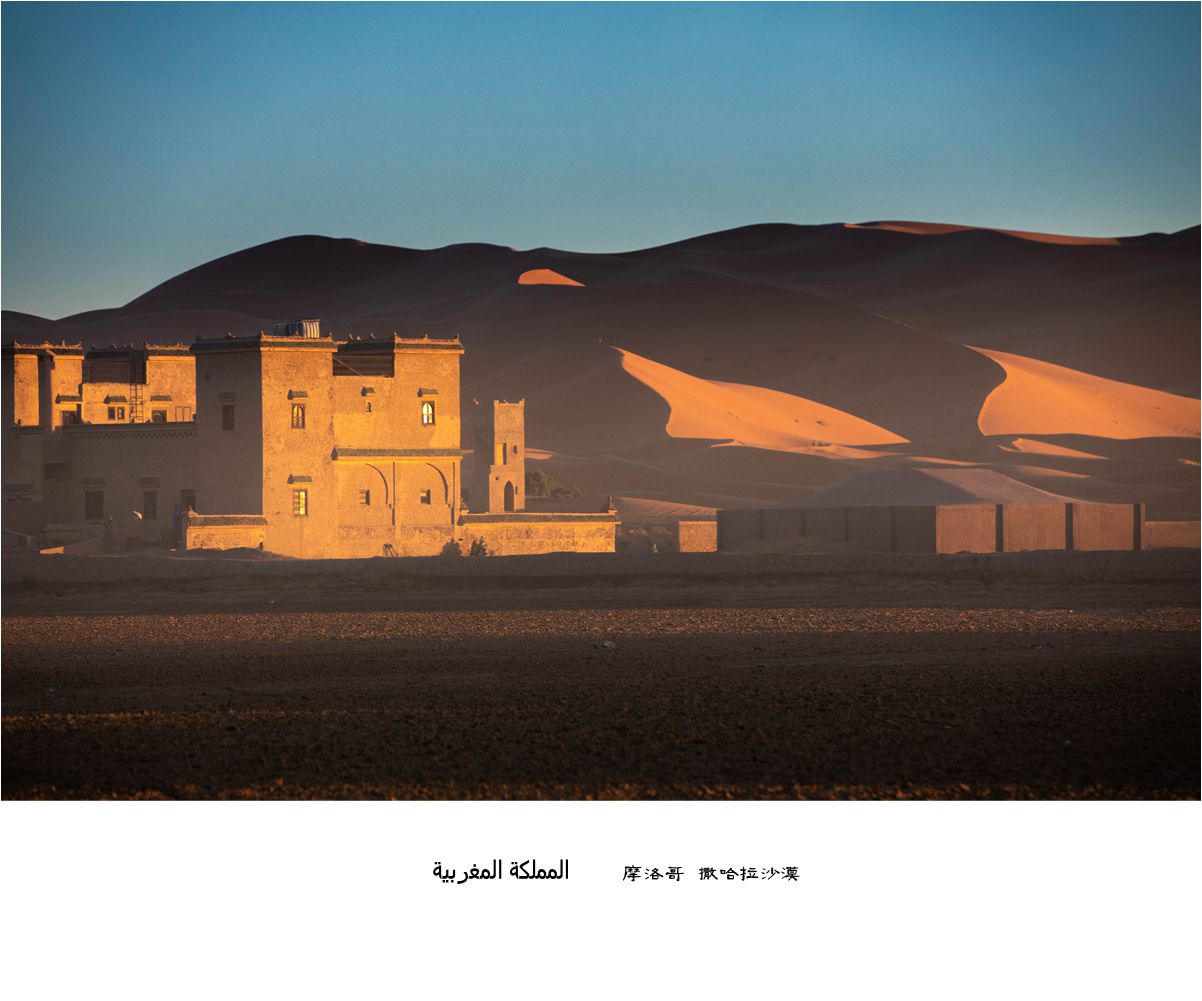

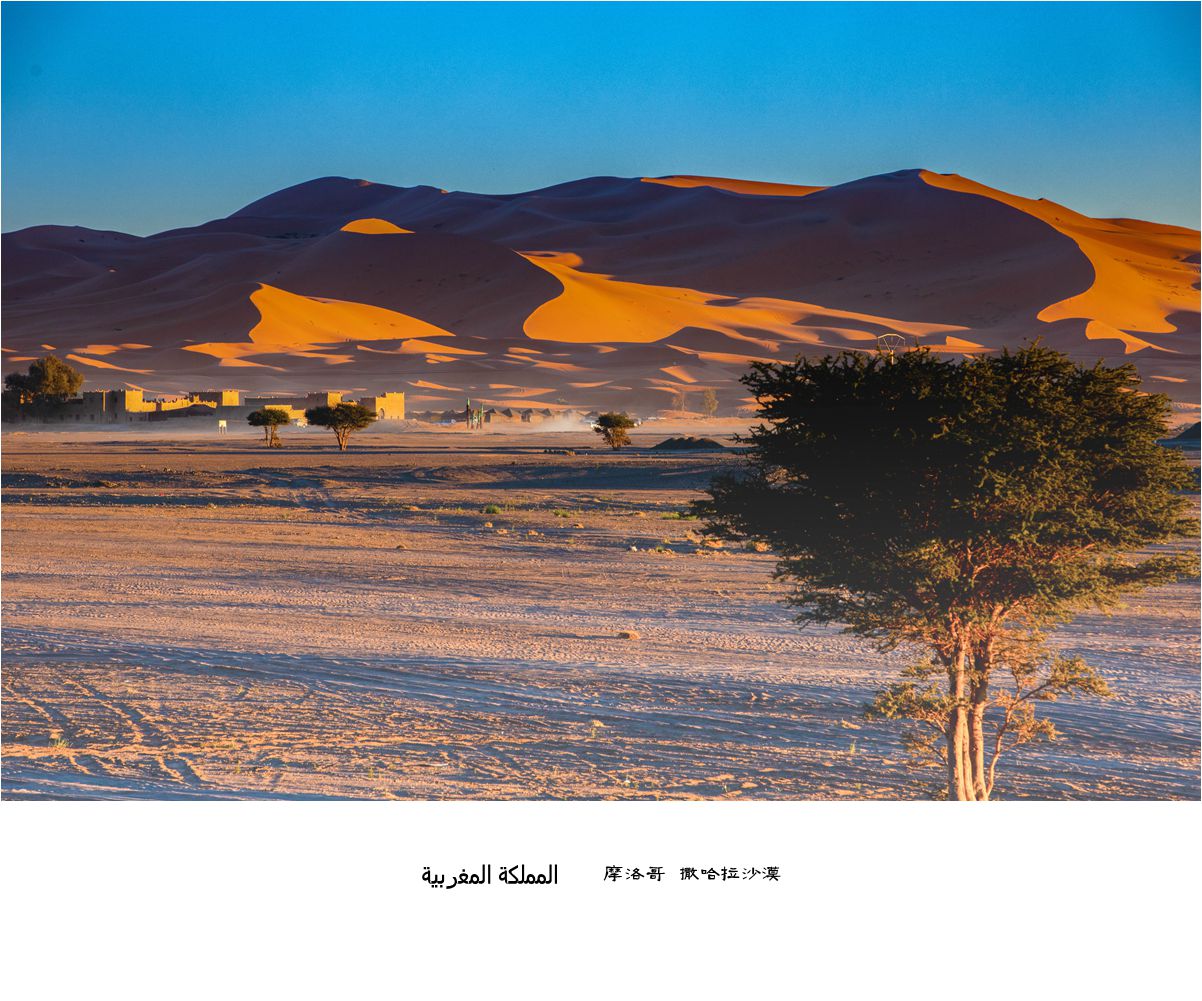

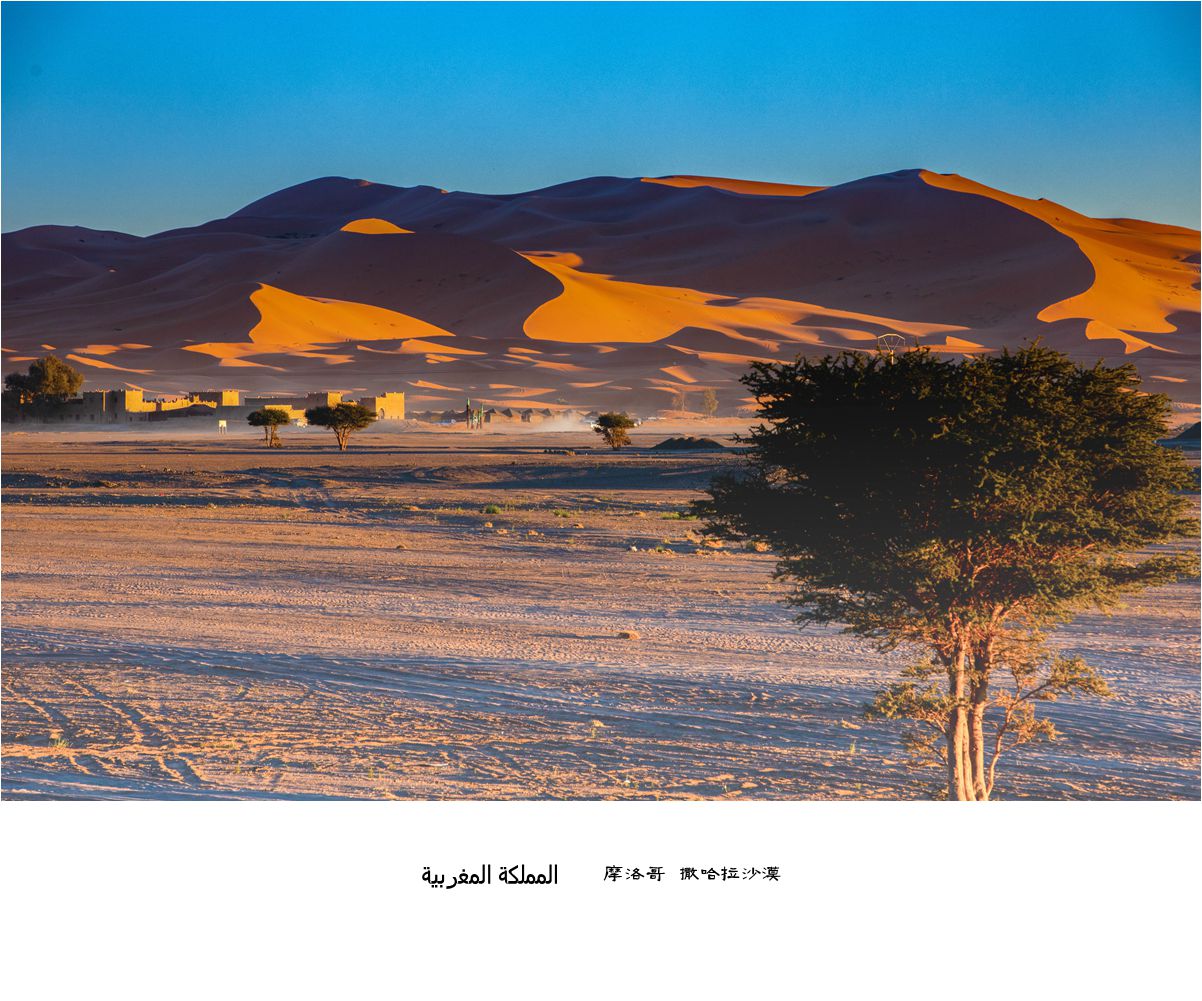

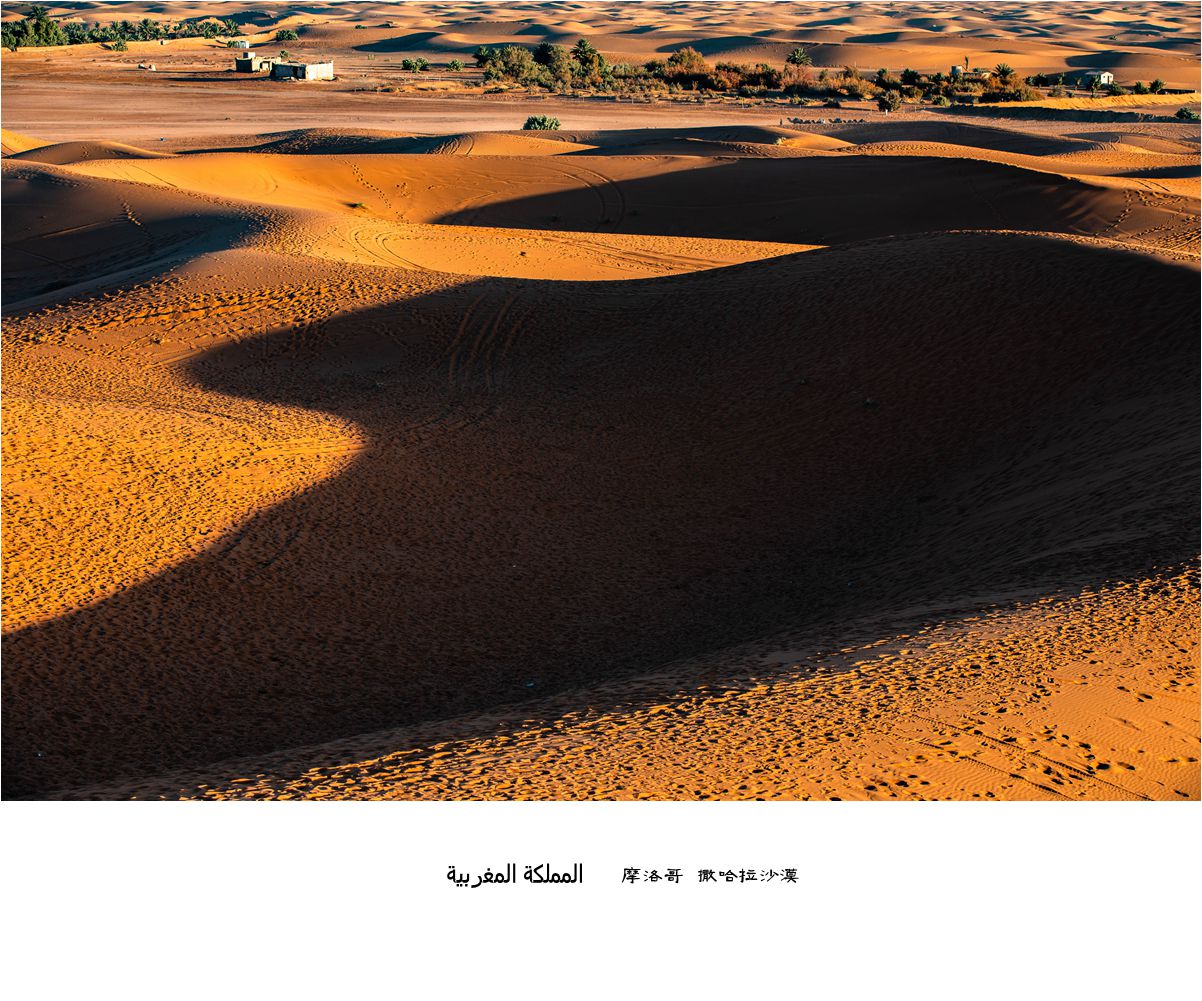

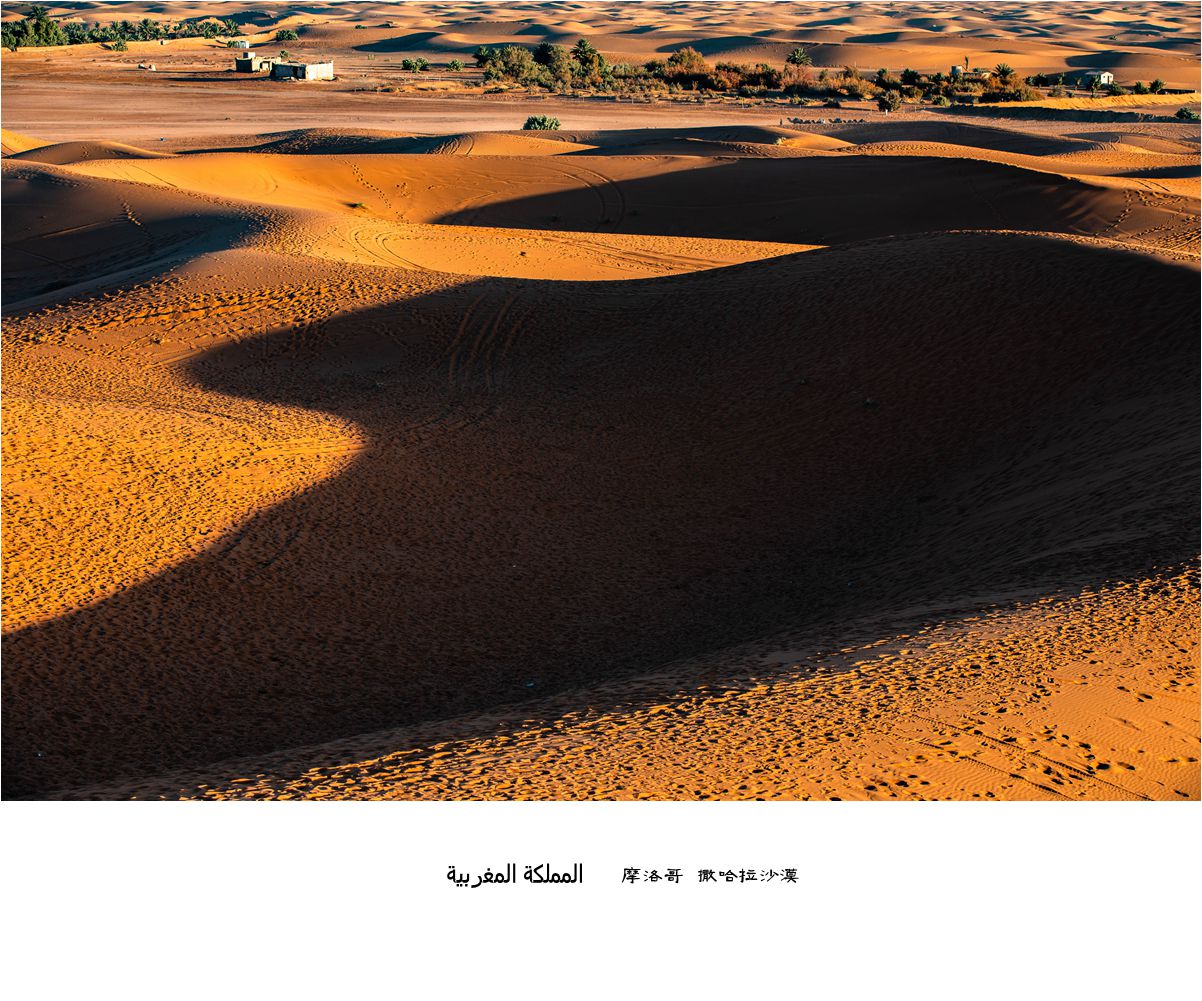

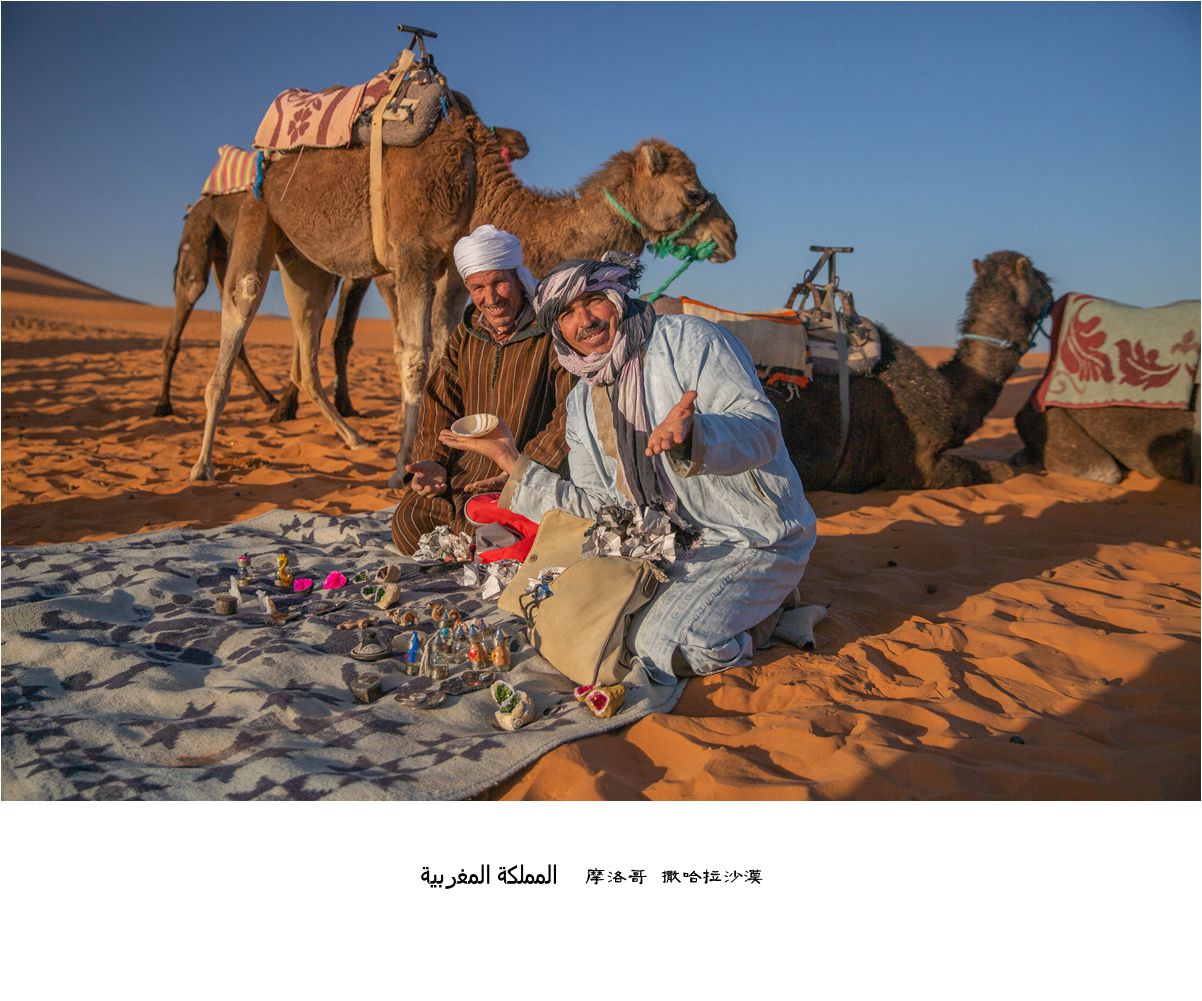

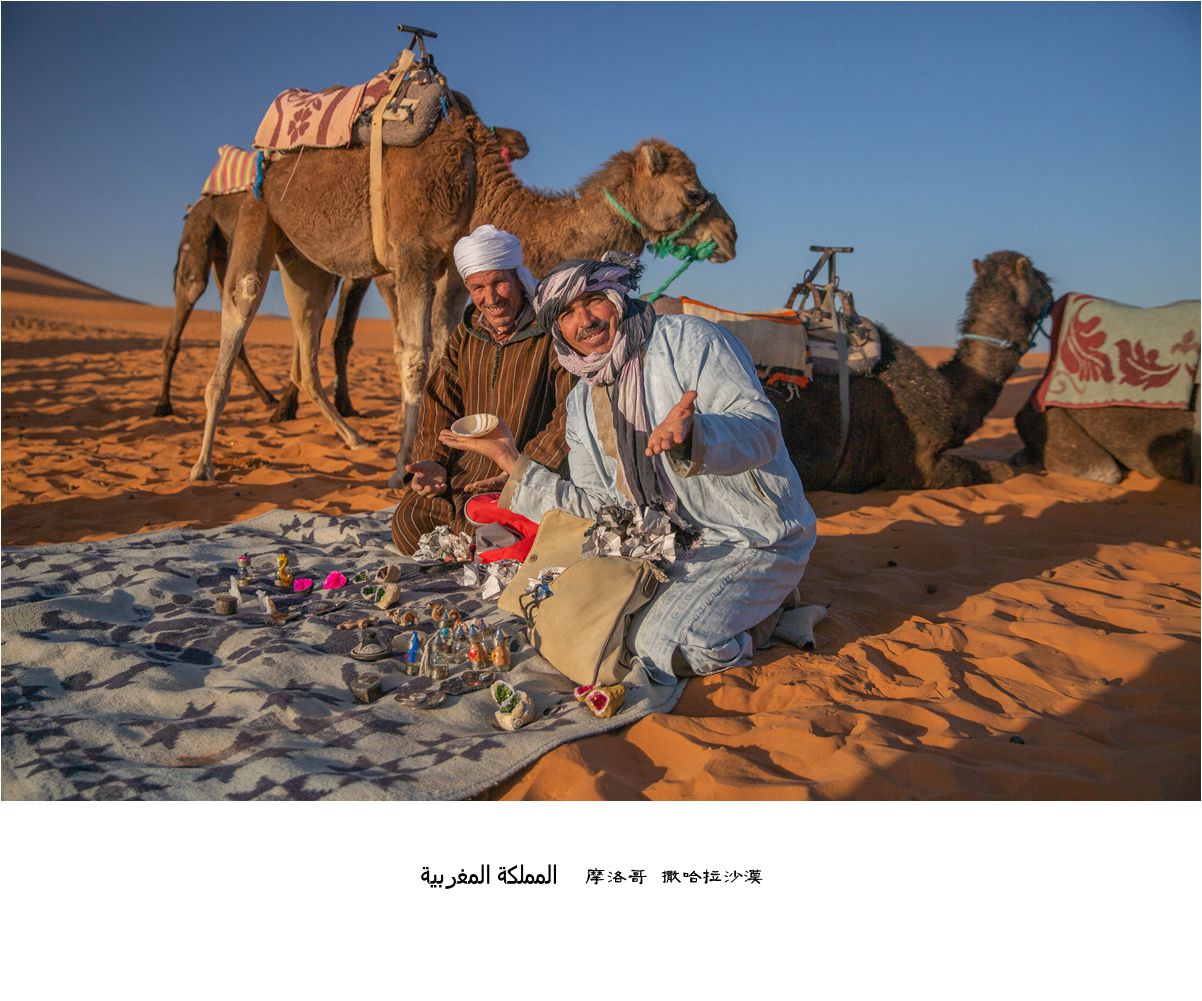

撒哈拉----我心中的梦想

第一次了解撒哈拉沙漠应该是在三毛的《撒哈拉的故事》里,感觉三毛笔下的撒哈拉神秘有趣,让人心之向往,感觉这是在多么遥远的地方,遥不可及,只不过自己心中的一个梦想。今天当自己走进它时,又感觉是那样亲近,那样熟知,触手可得。

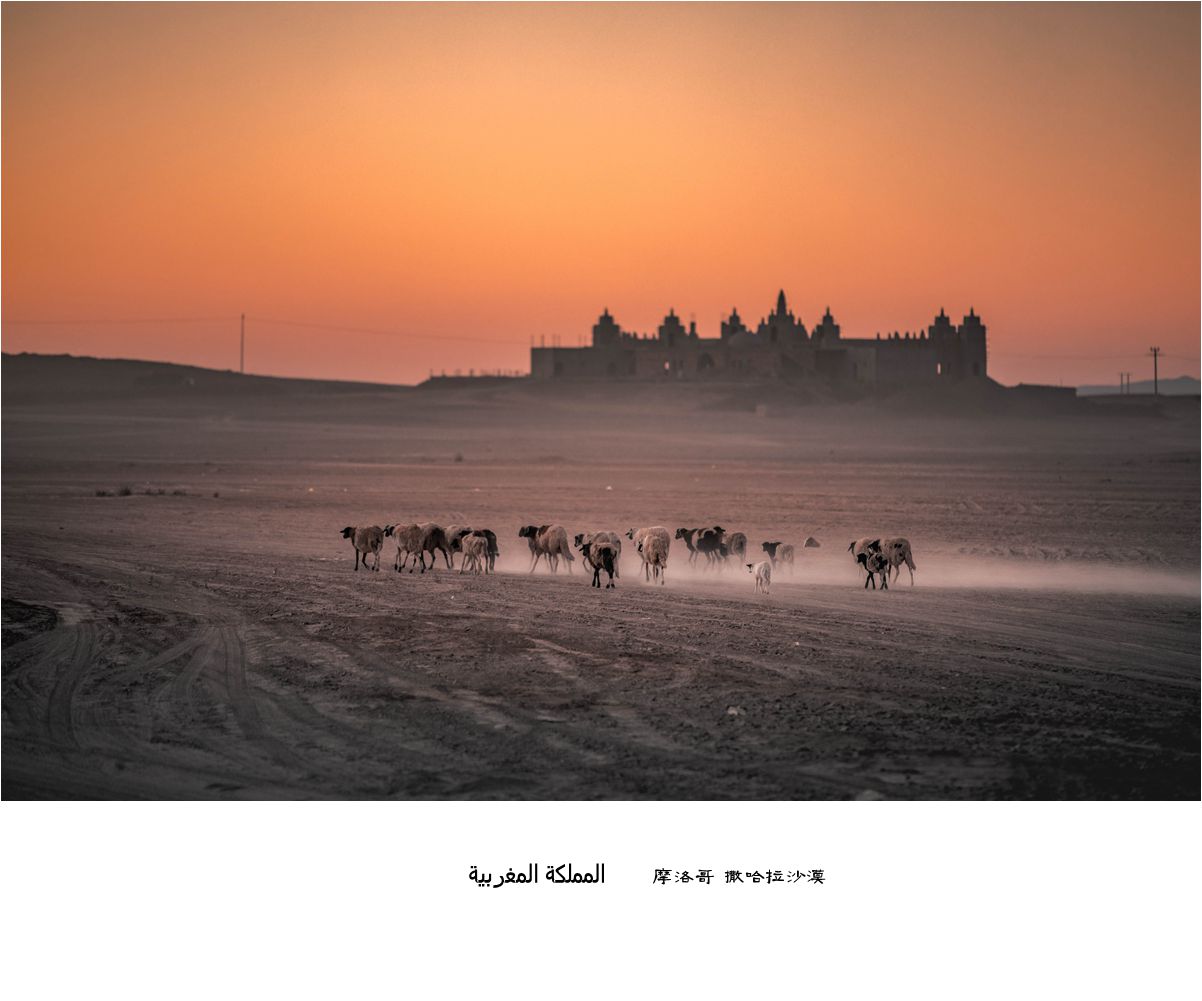

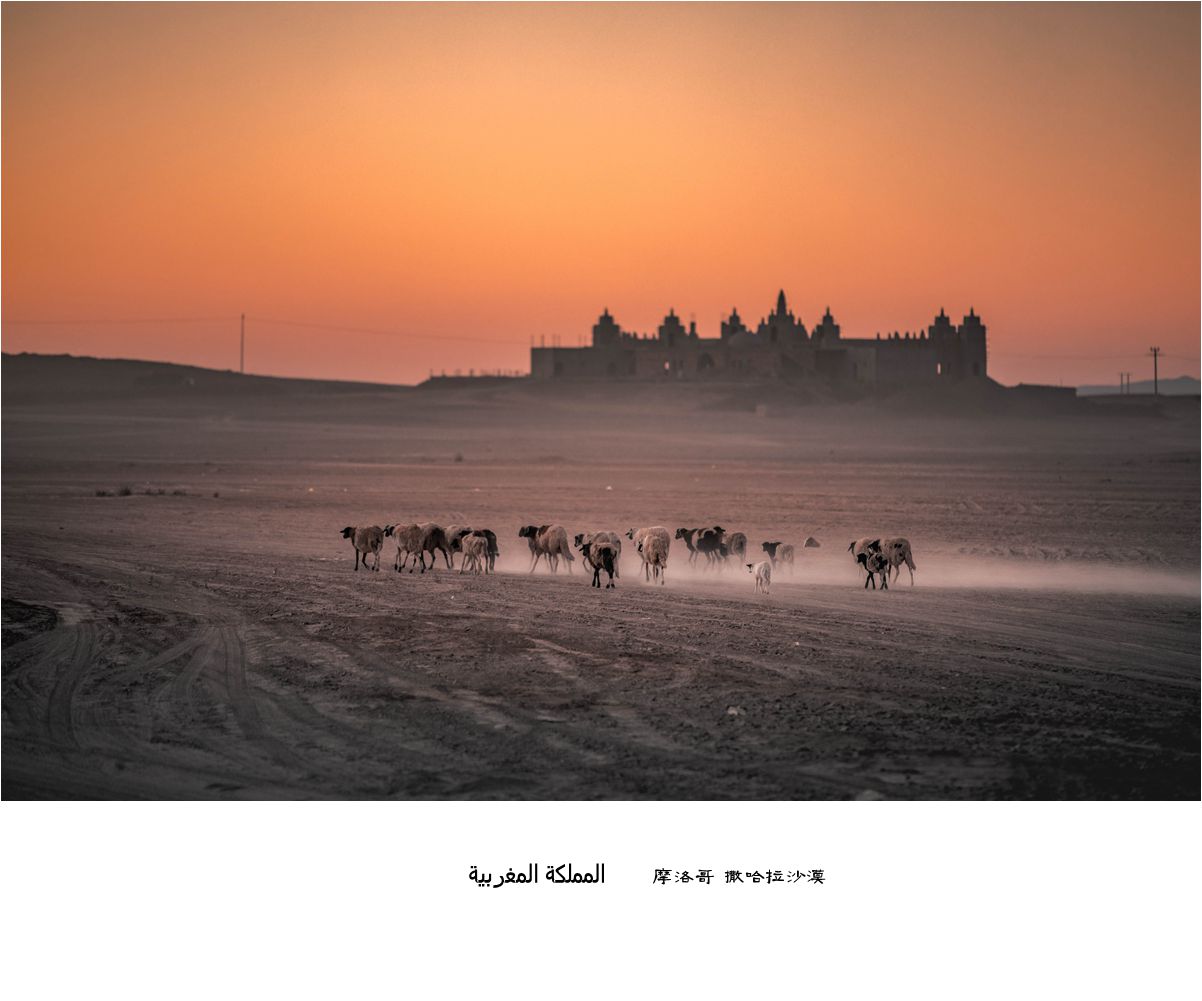

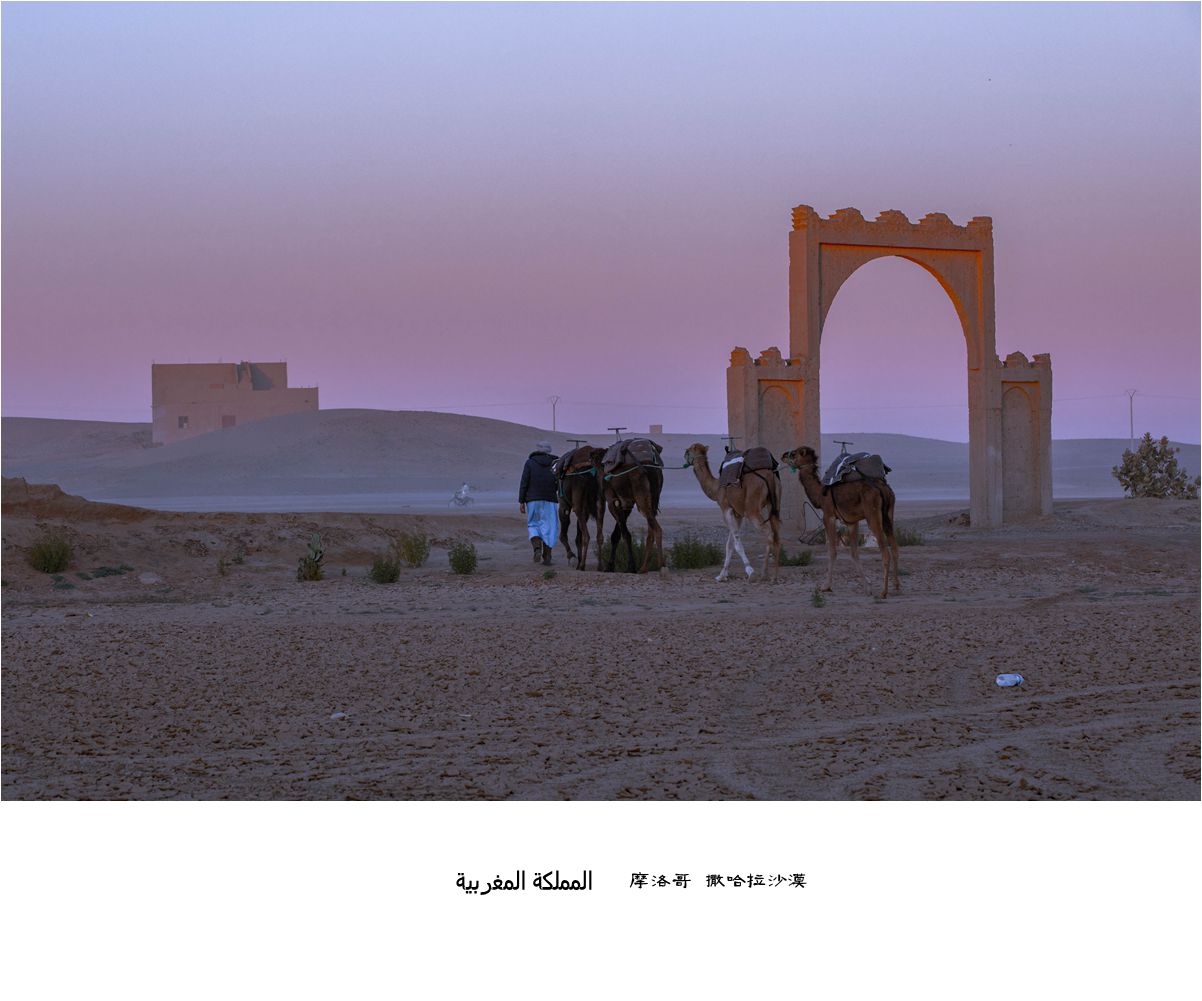

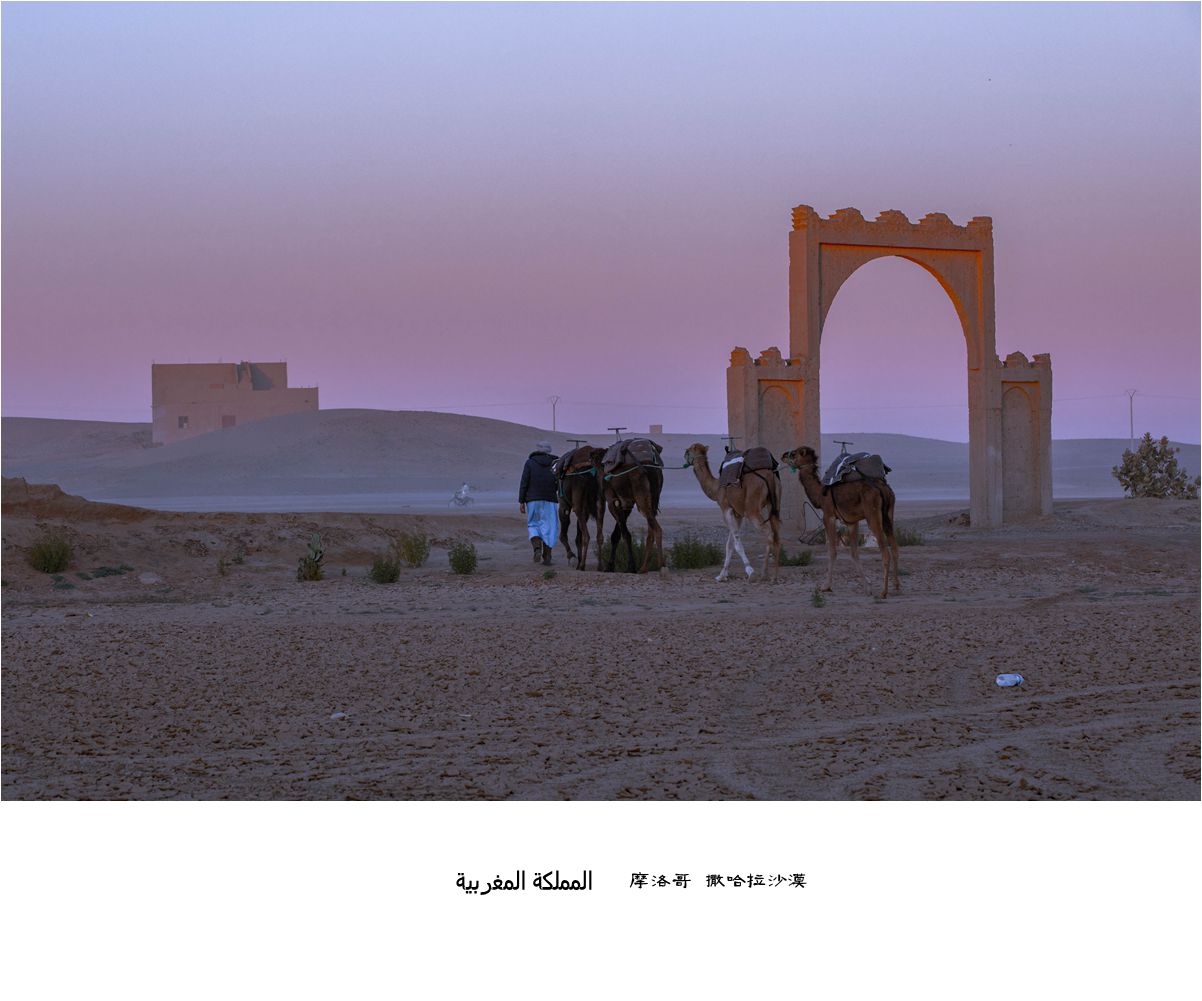

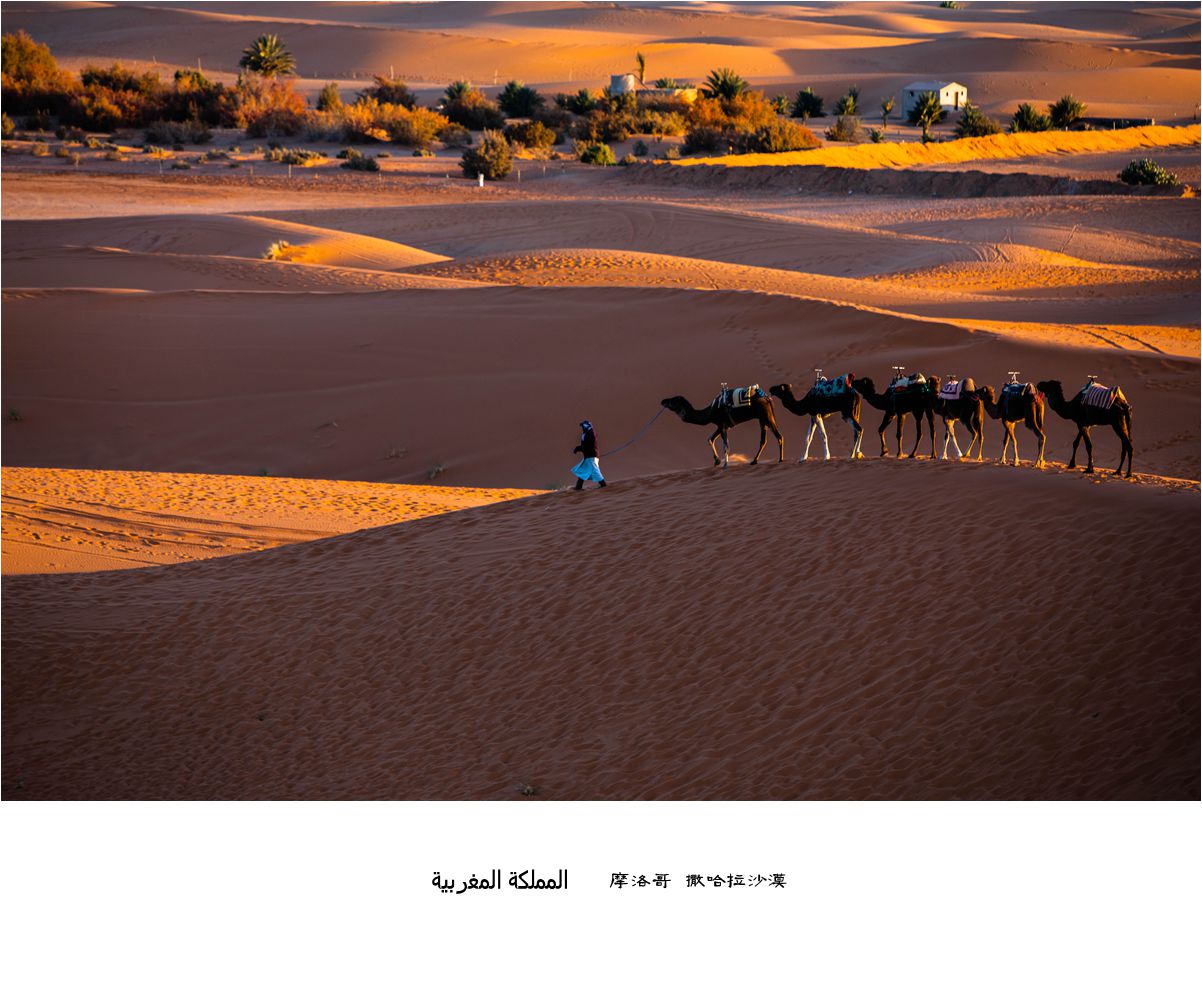

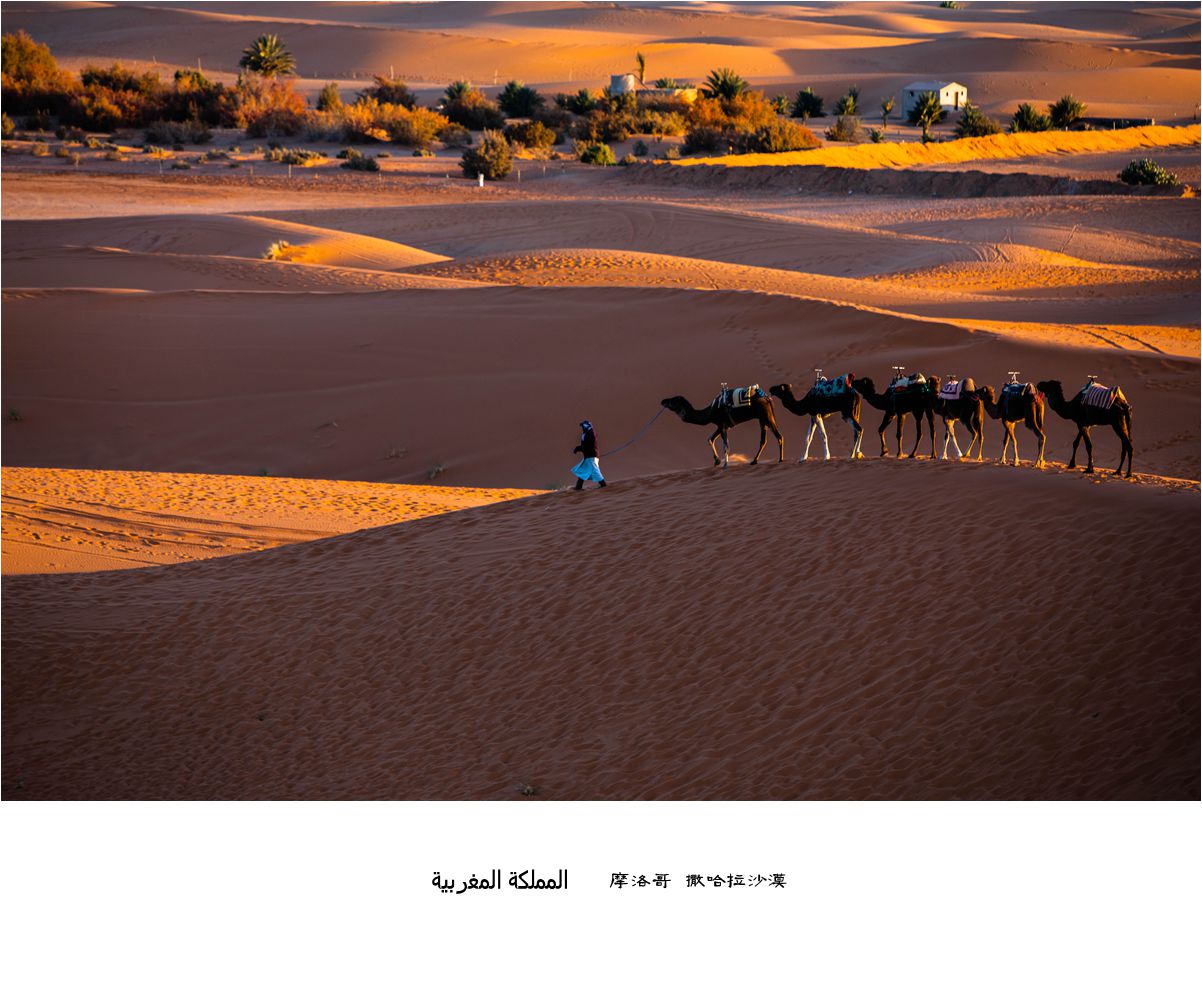

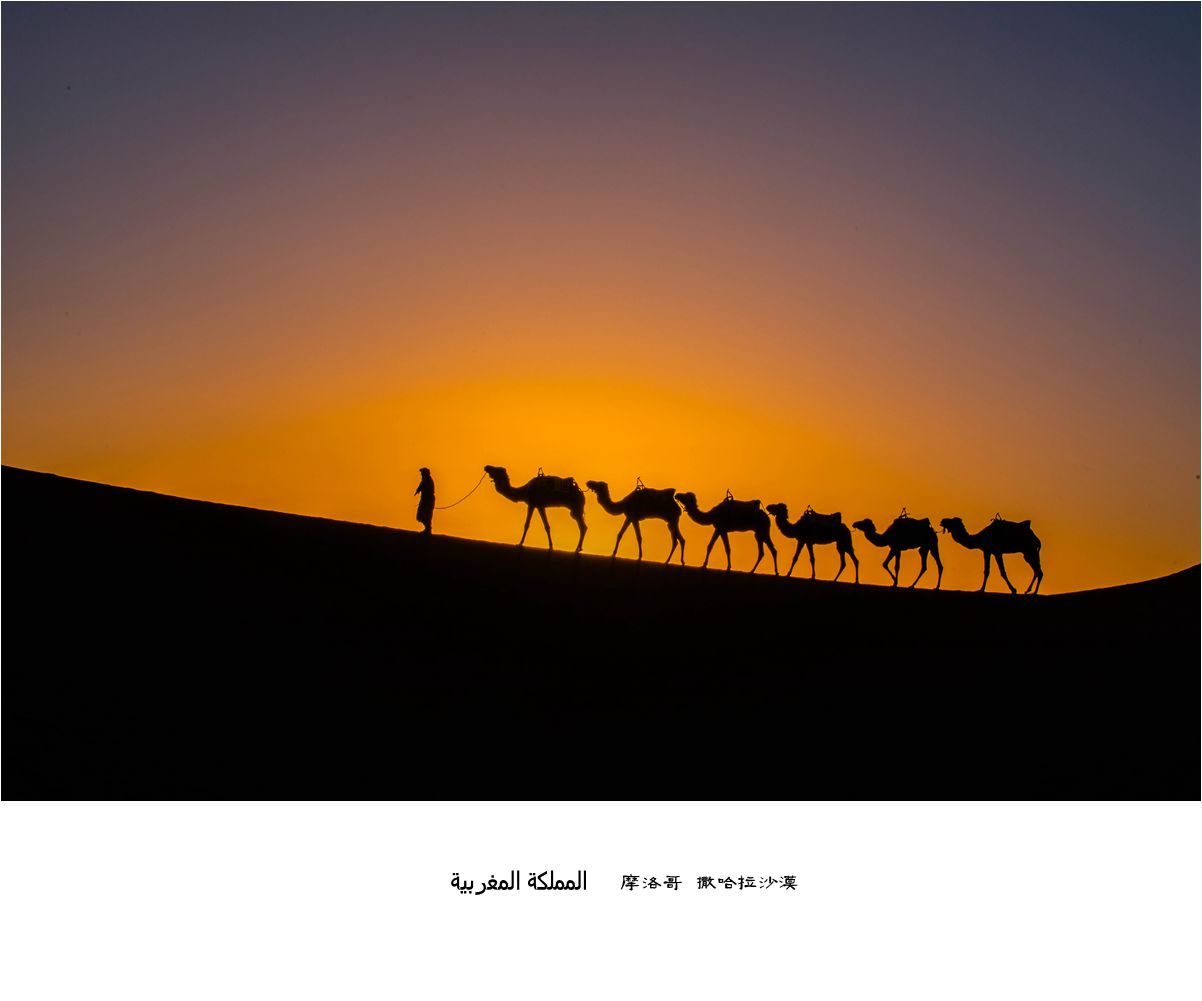

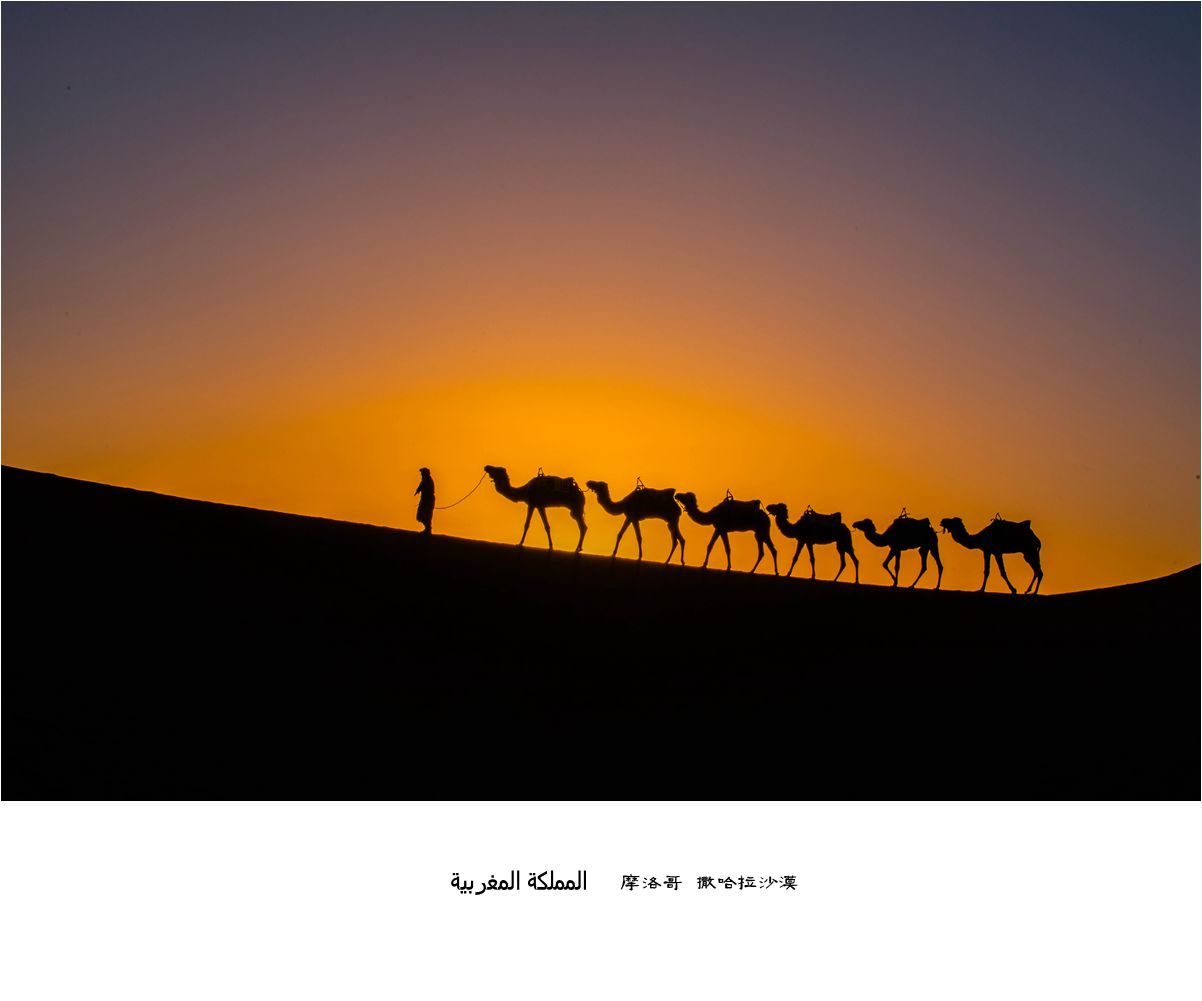

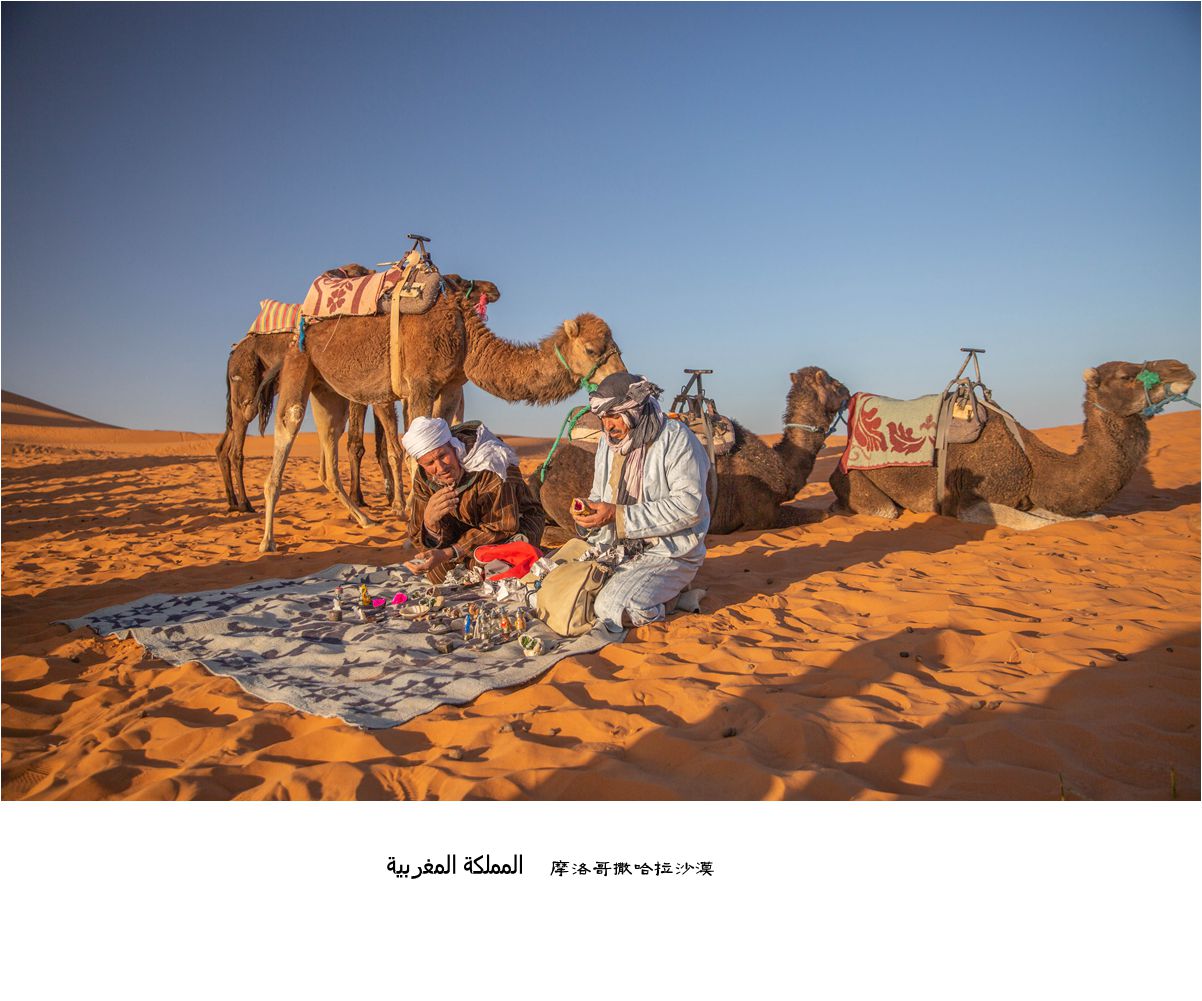

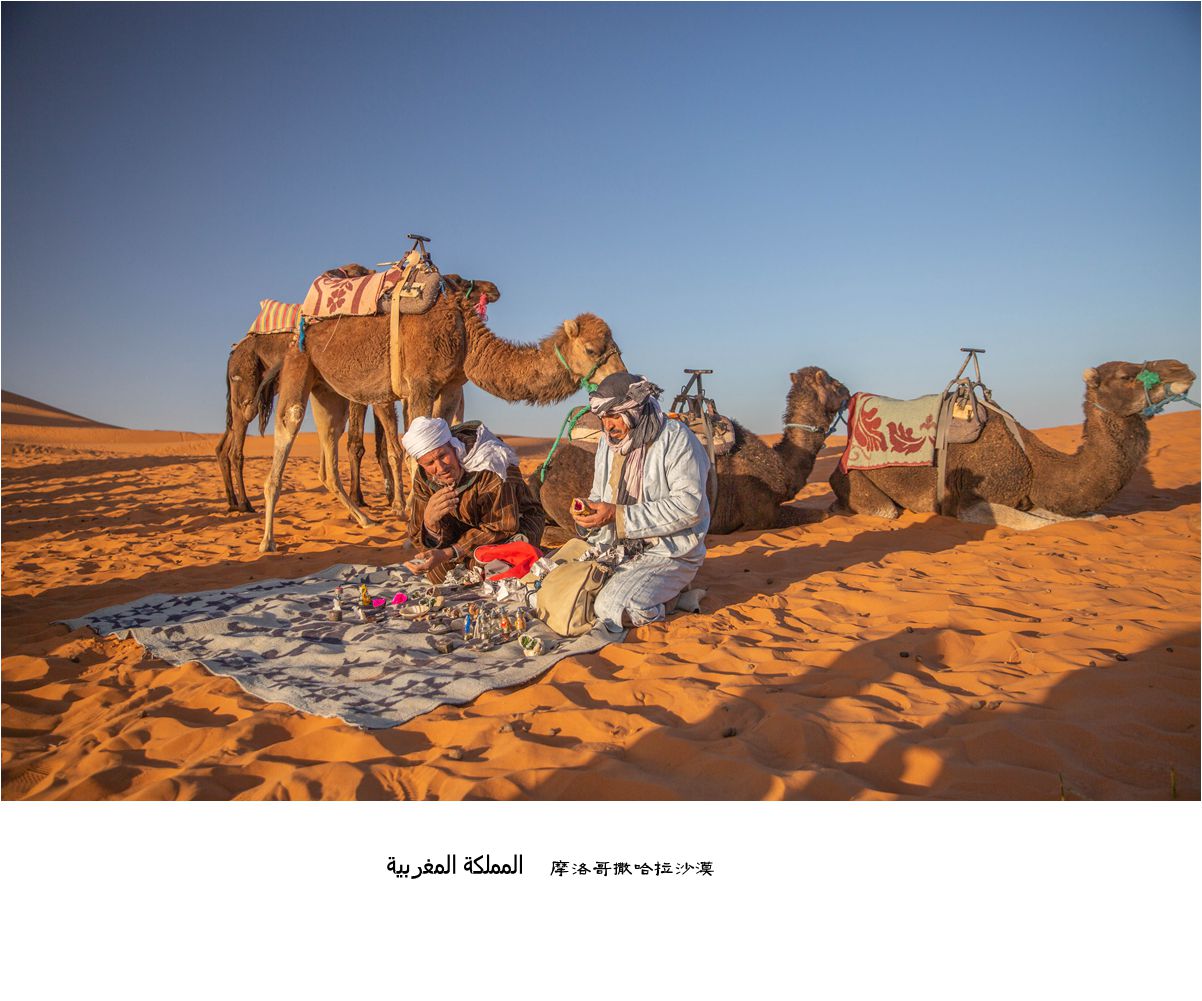

当大家乘坐的越野车抵达撒哈拉沙漠大门----梅祖卡时,已经是黄昏,太阳就要下山了,在夕阳里远处一座古城废墟还留有一点余辉;一片起伏沙丘呈现出金红色的光影;一群牧归的羊在白色尘土中远去,一队骆驼在主人·牵引下从面前缓缓而过。

大家进入沙漠后,就住在沙漠边上的星级酒店内。晚上10点多,领队又携带大家去拍沙漠星空,当我看到沙漠璀璨绚丽星空的那一刻,我完完全全了解了三毛为何疯狂热爱撒哈拉,每晚都能枕着如此迷人的星空入眠,如此的撒哈拉魅惑哪个又能抗拒。

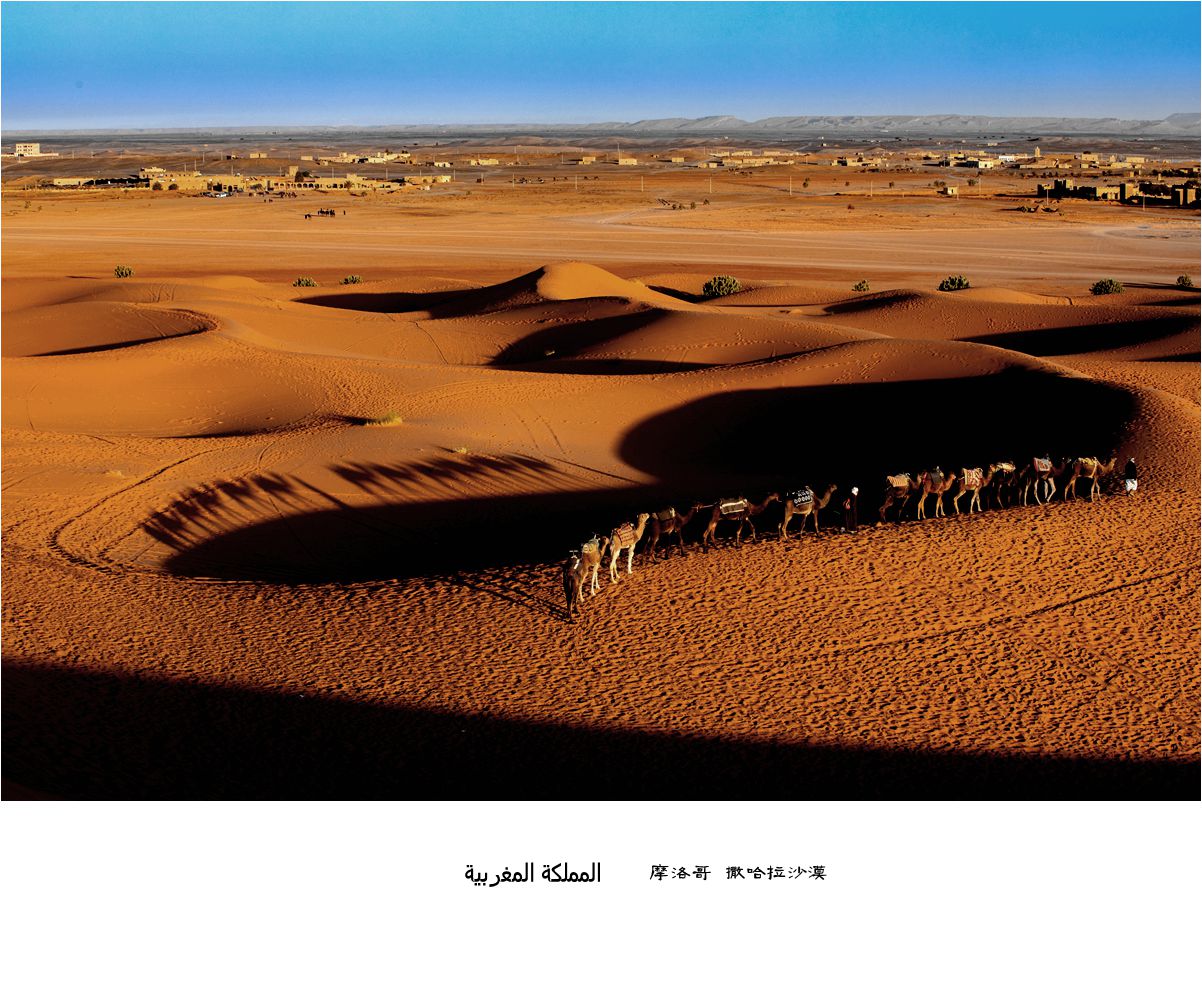

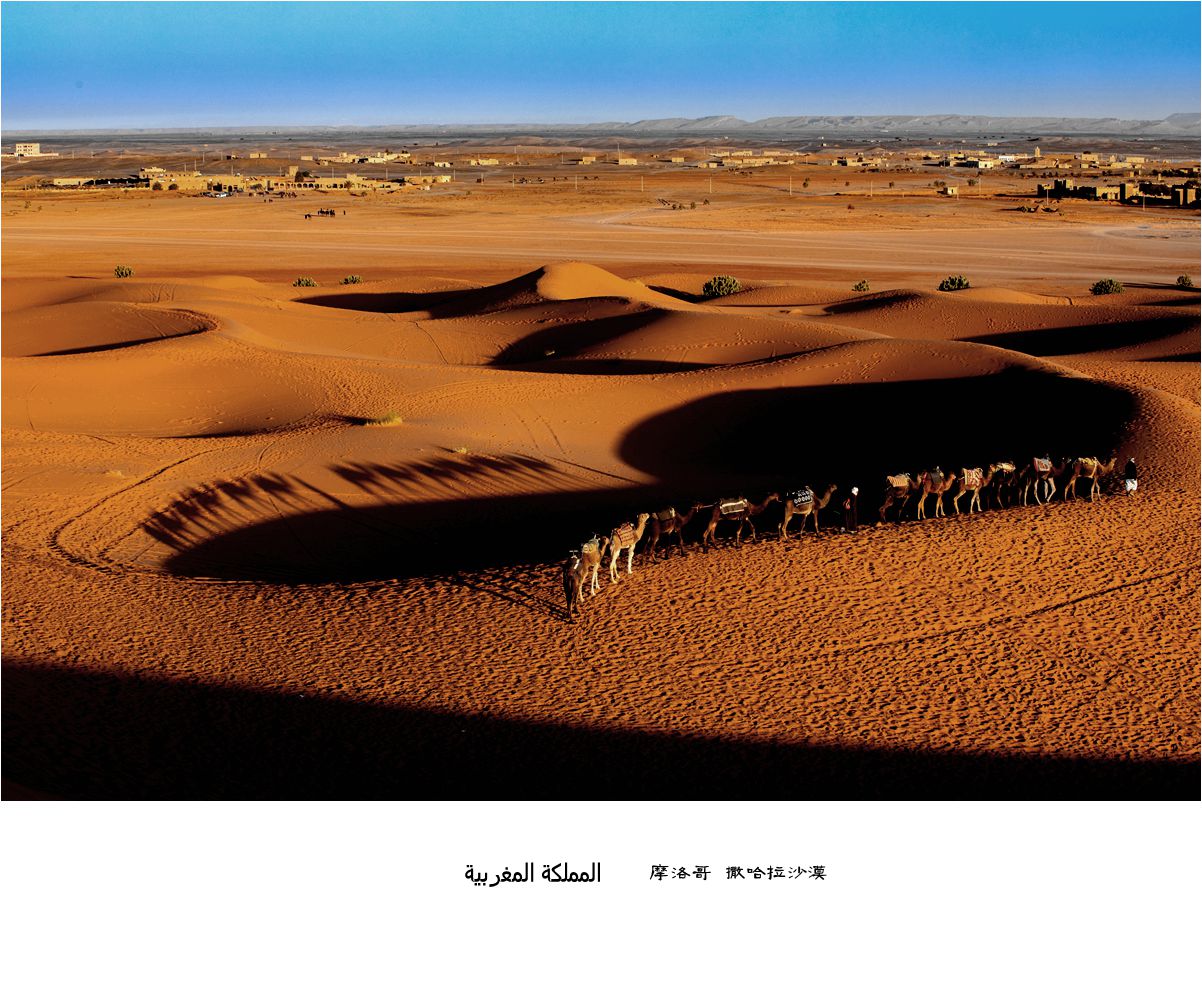

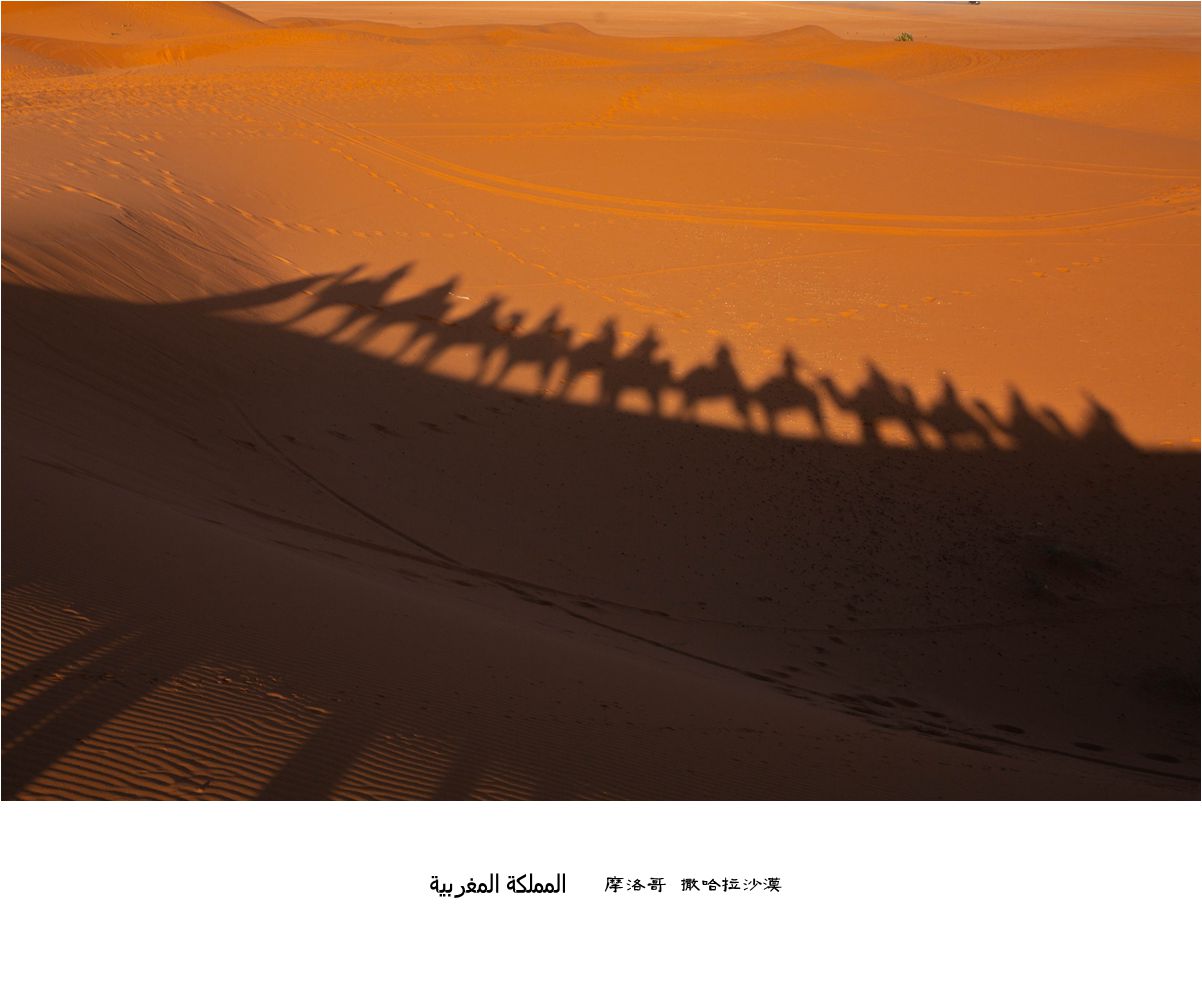

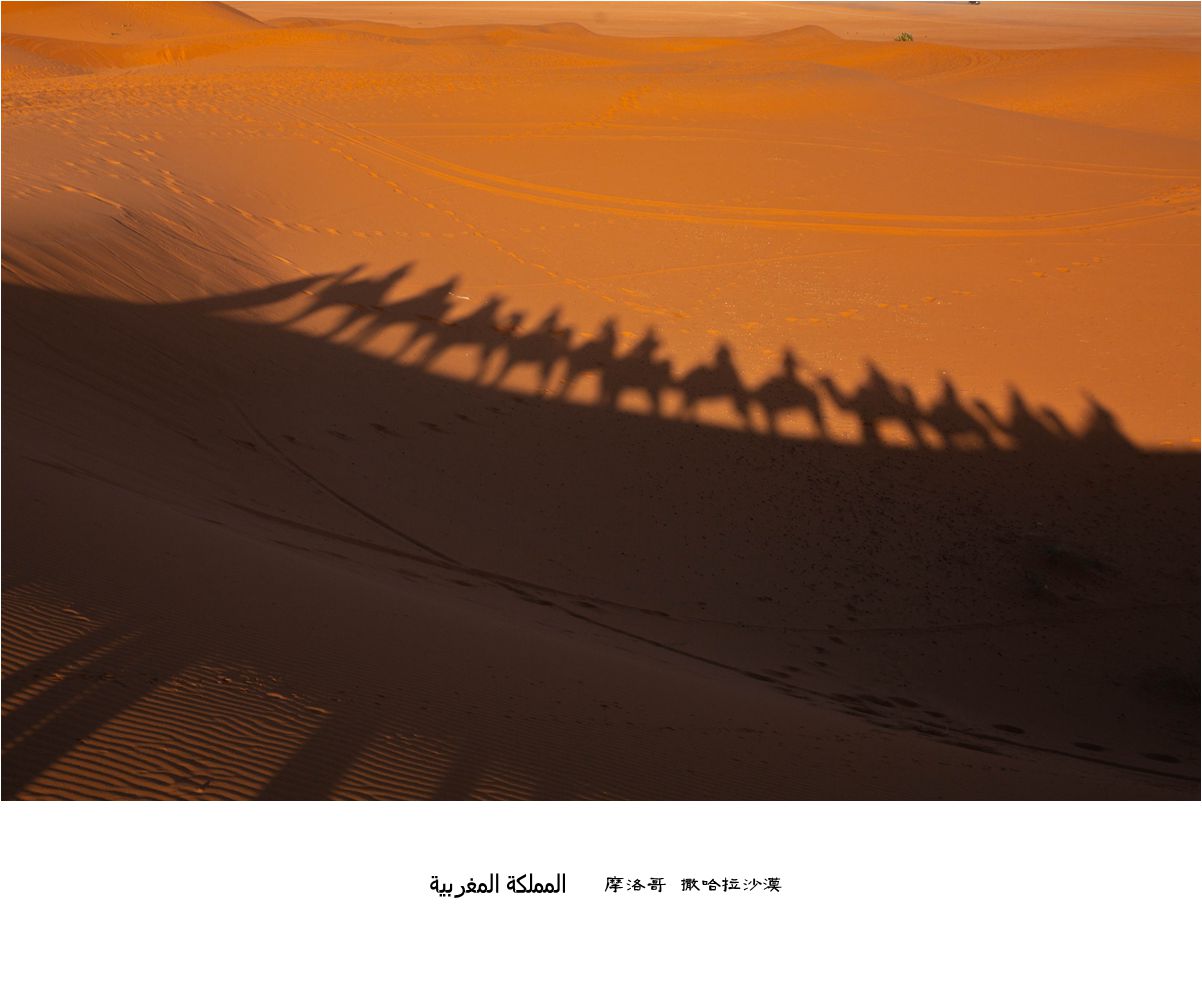

第二天早晨,天刚蒙蒙亮,大家就骑着骆驼,在伯伯尔人的带领下,向沙漠深处出发,此时心中充满了好奇、开心和向往。走了近20分钟时间,驼队到了沙丘下就停了下来,微风吹起了黄沙,黄沙轻抚着大家,就如此静静在此等候着沙漠日出。天慢慢亮了,一望无际的大沙漠呈目前眼前,此时才感觉到撒哈拉沙漠宽广深沉,大家置身其中,在浩瀚的蓝天下,听驼铃声踏破了荒凉,看黄沙漫漫从远古延伸而来,向将来蜿蜒而去……,那神秘的美、坚忍的美、沉默的美叫人窒息,这就是我心目中的撒哈拉!

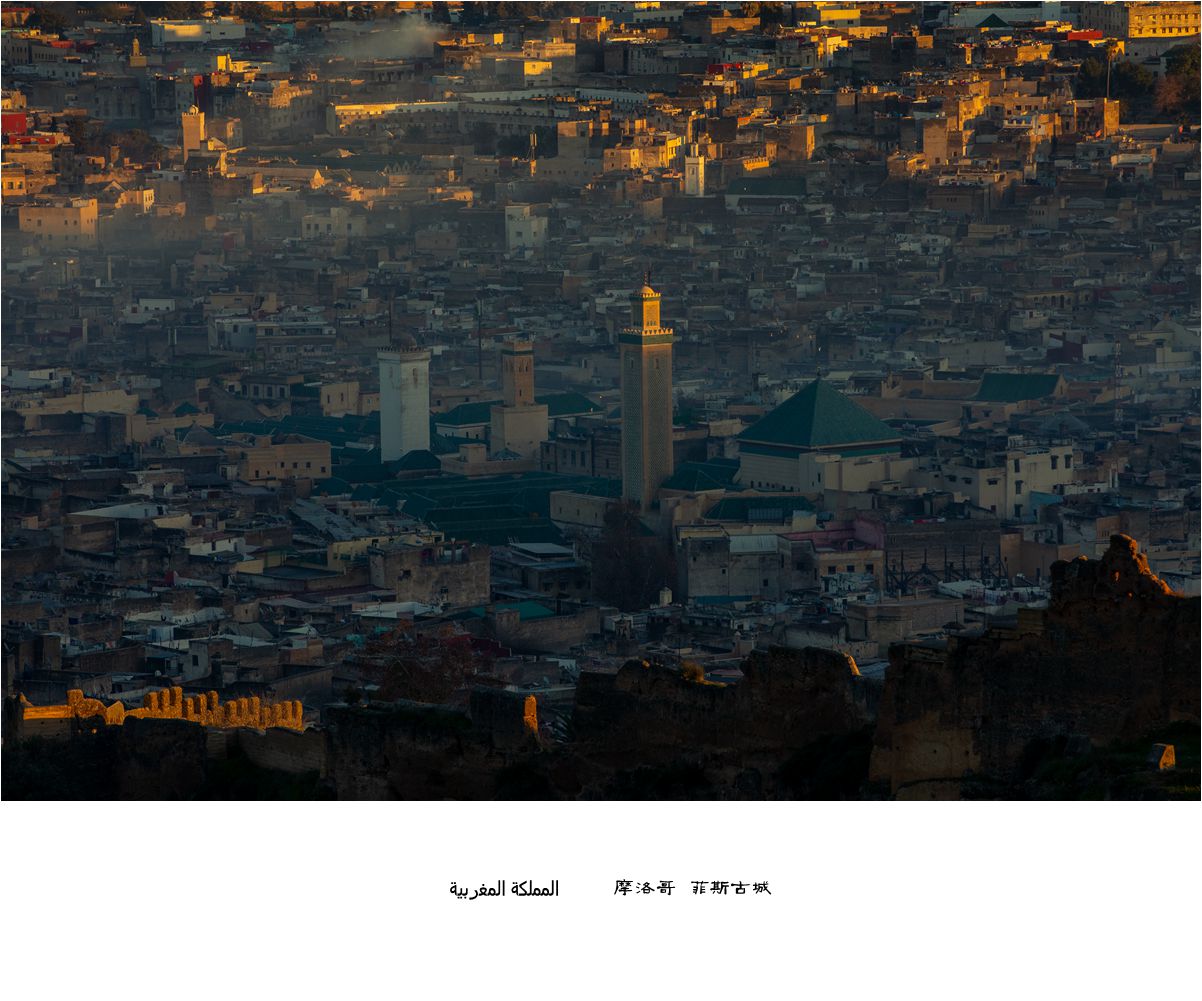

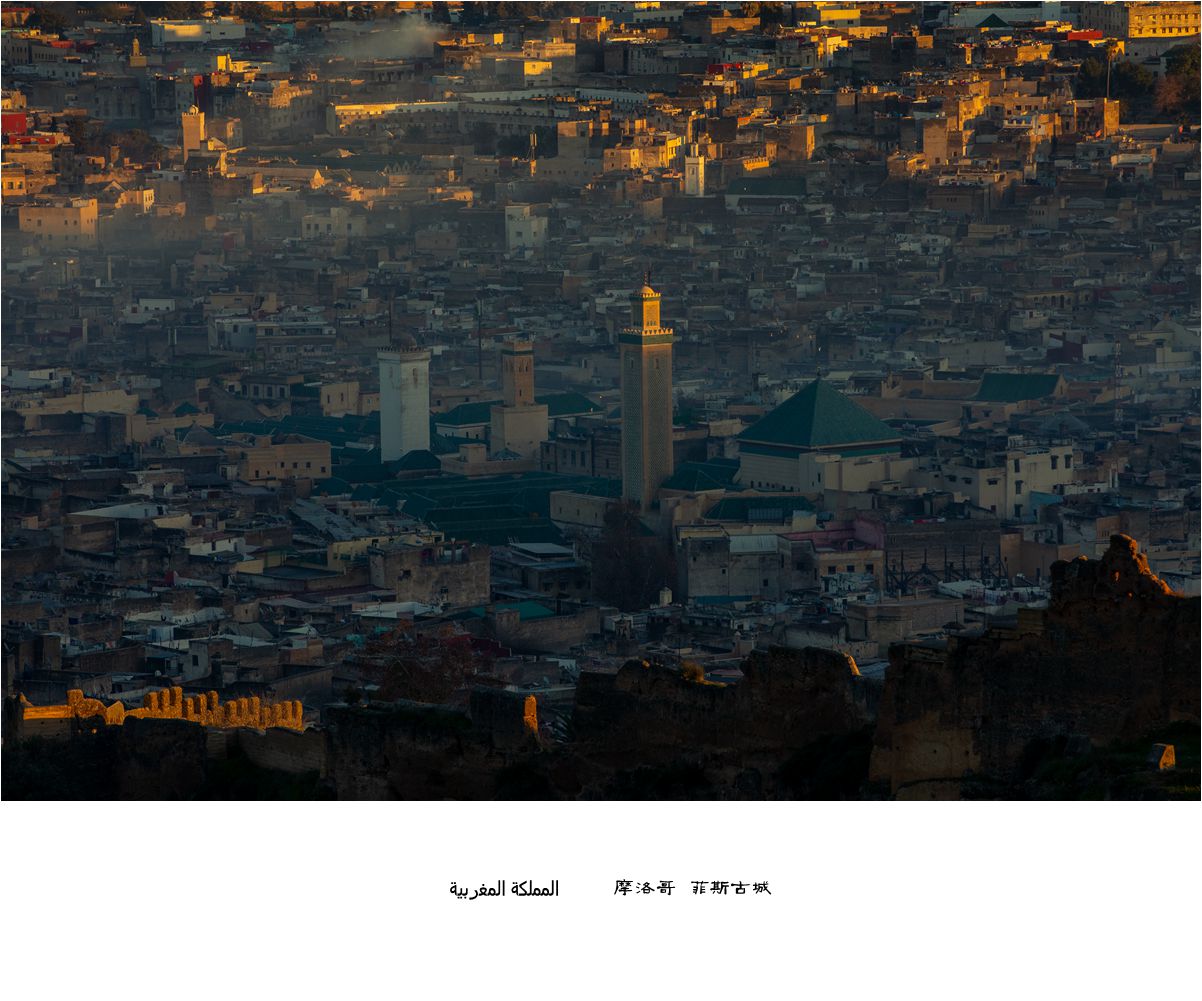

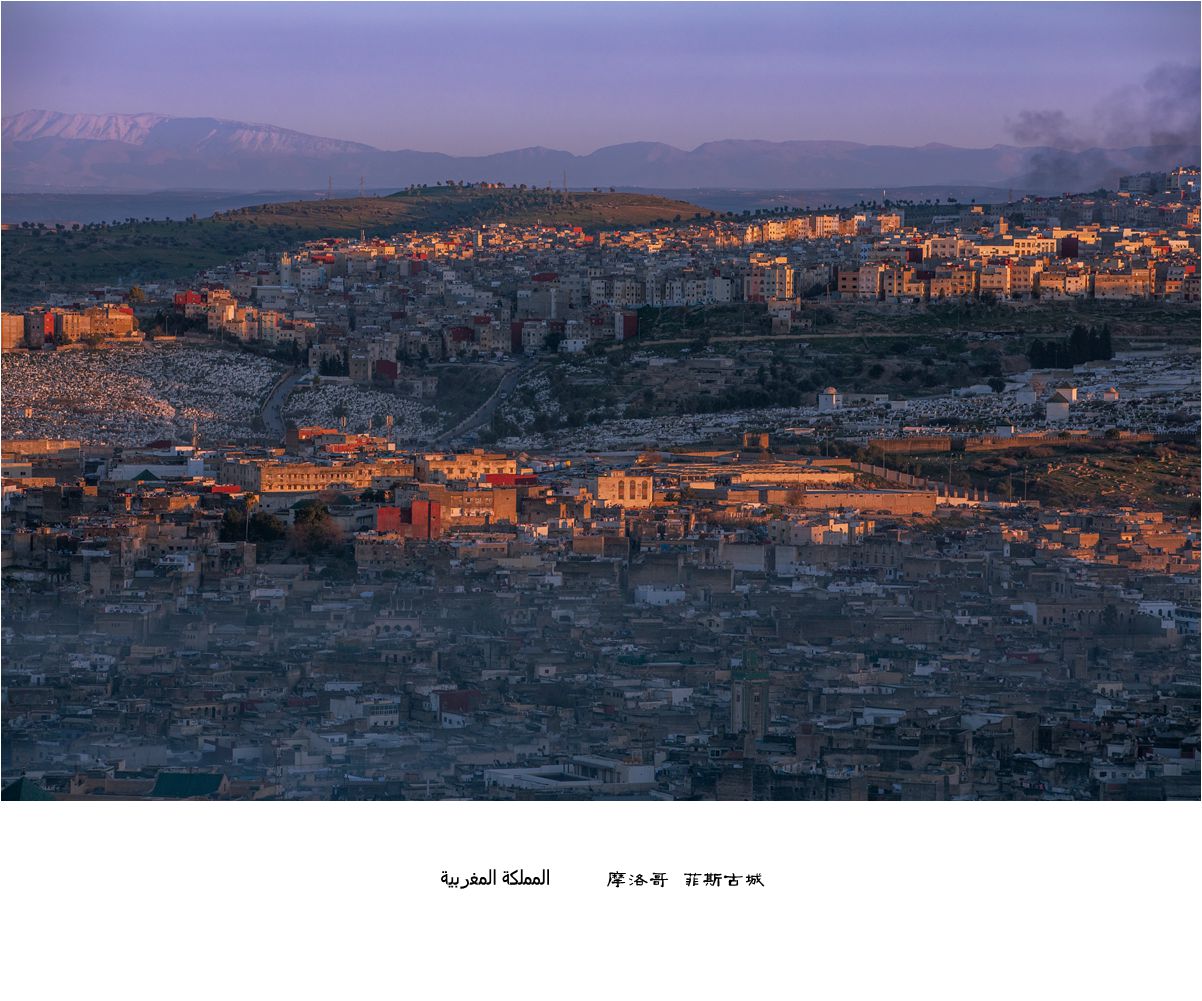

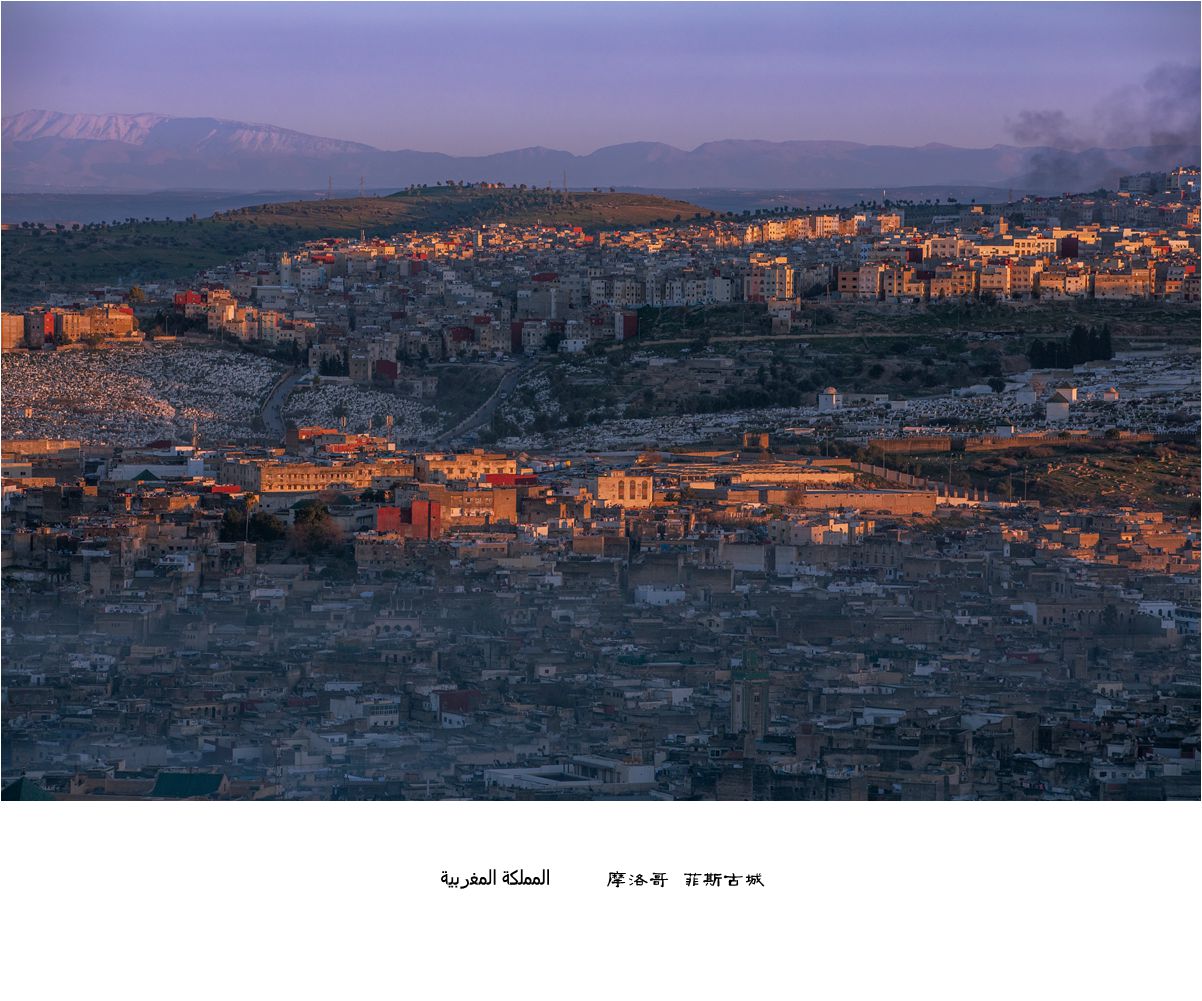

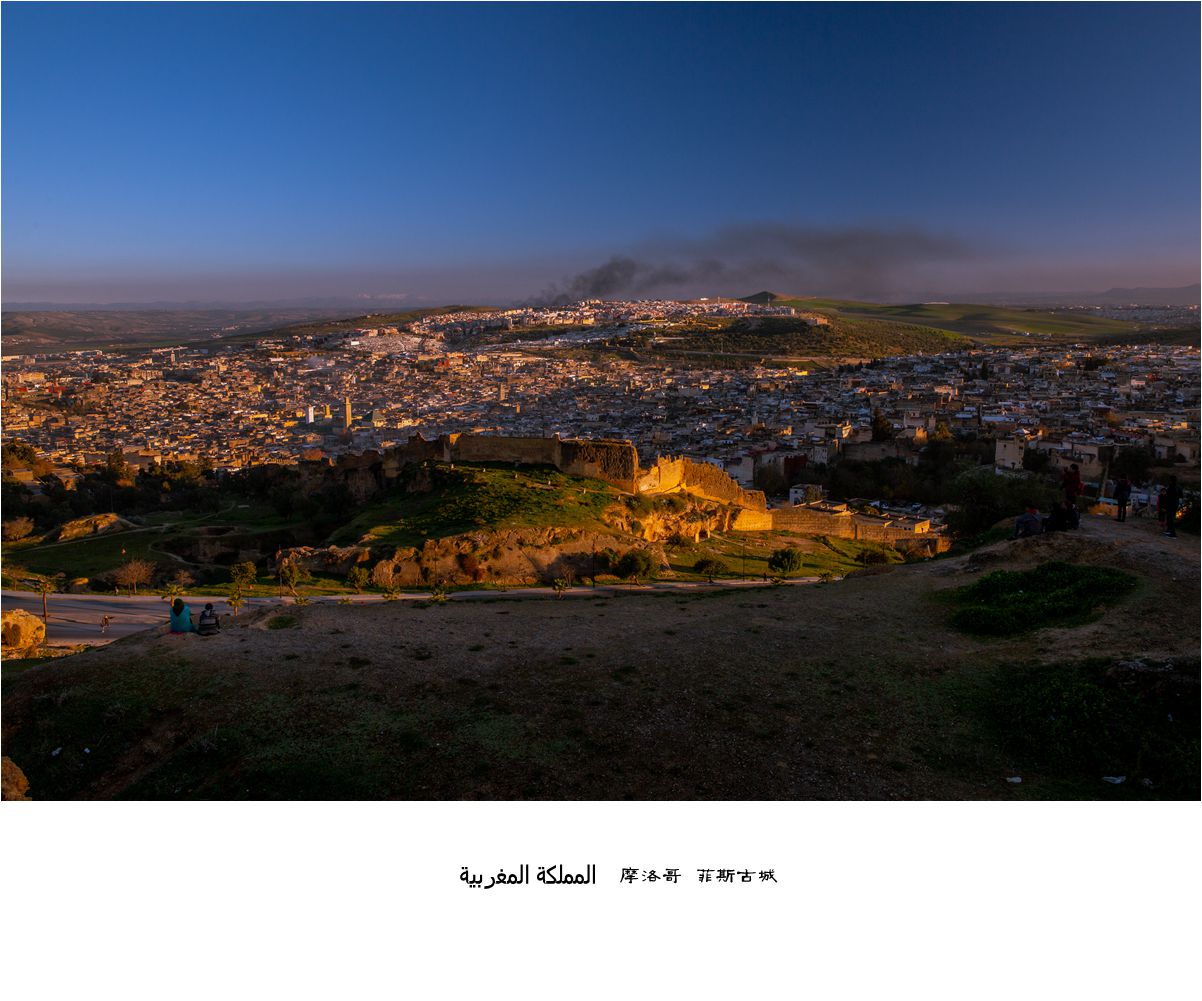

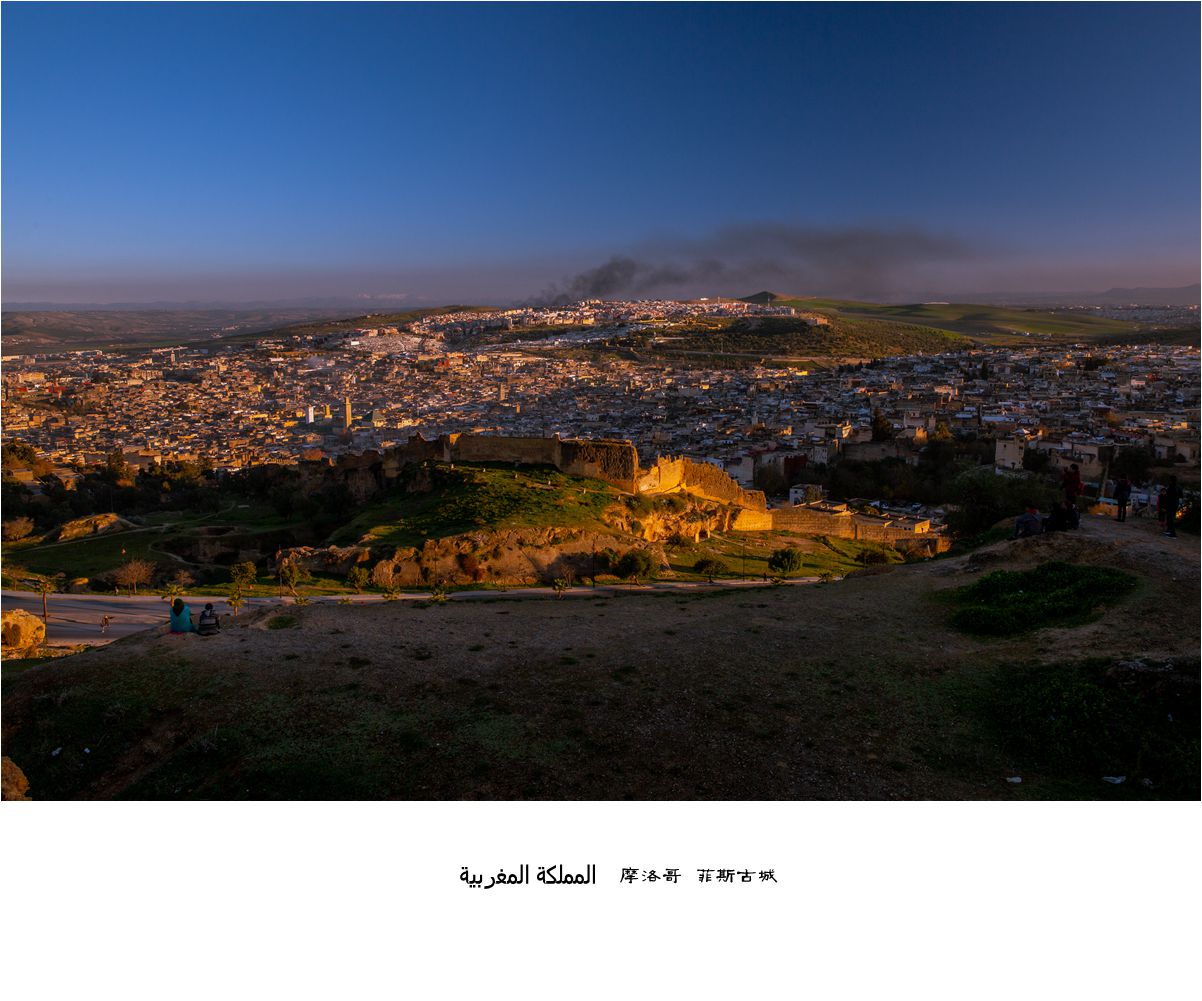

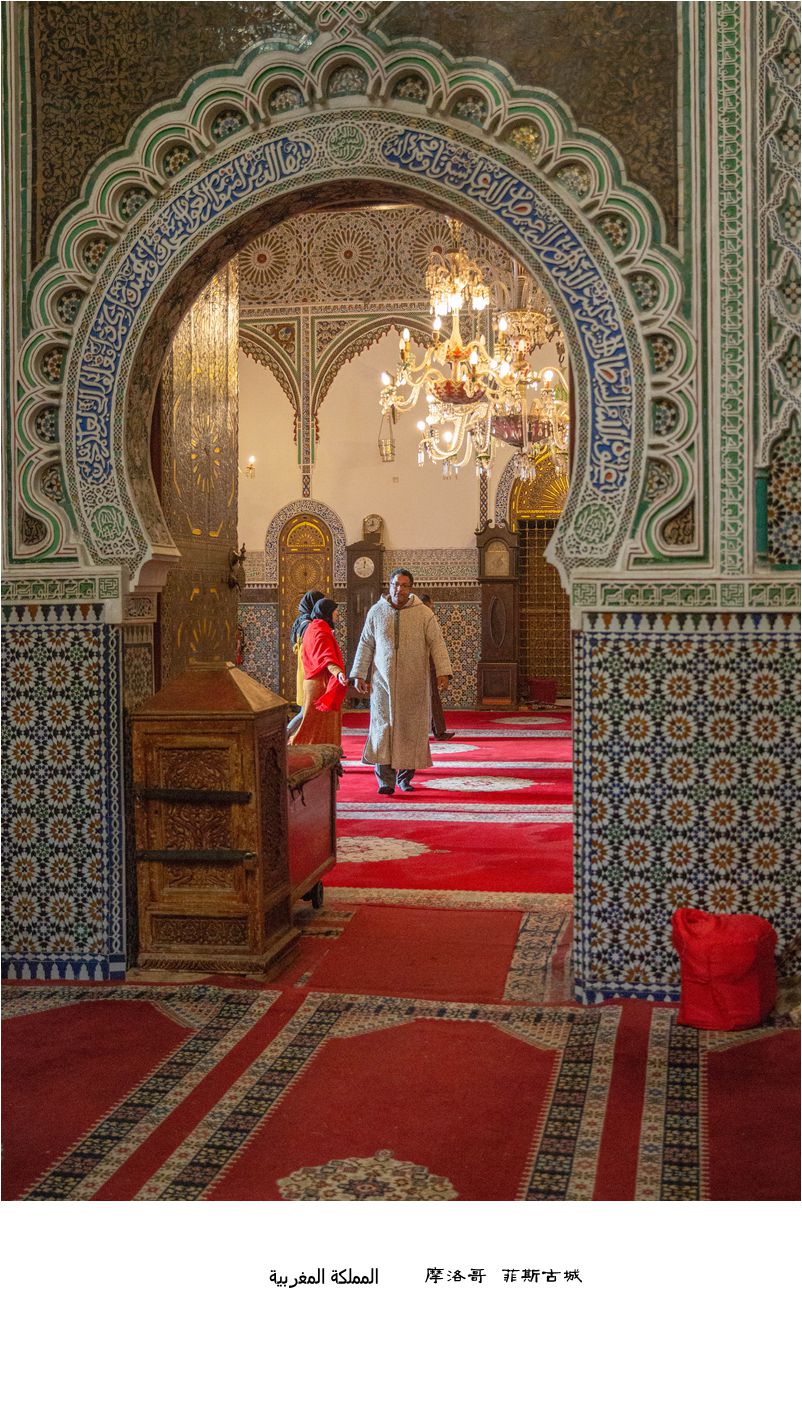

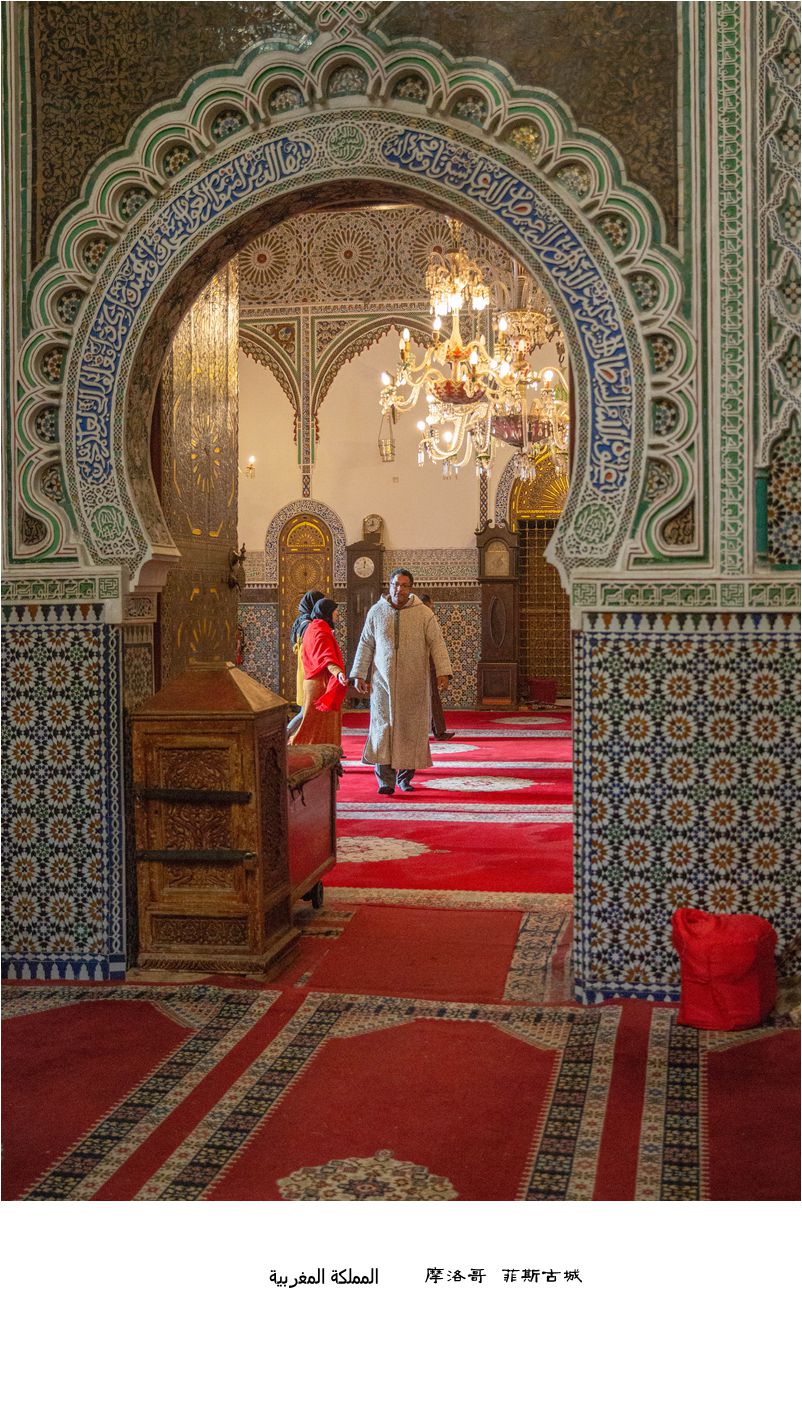

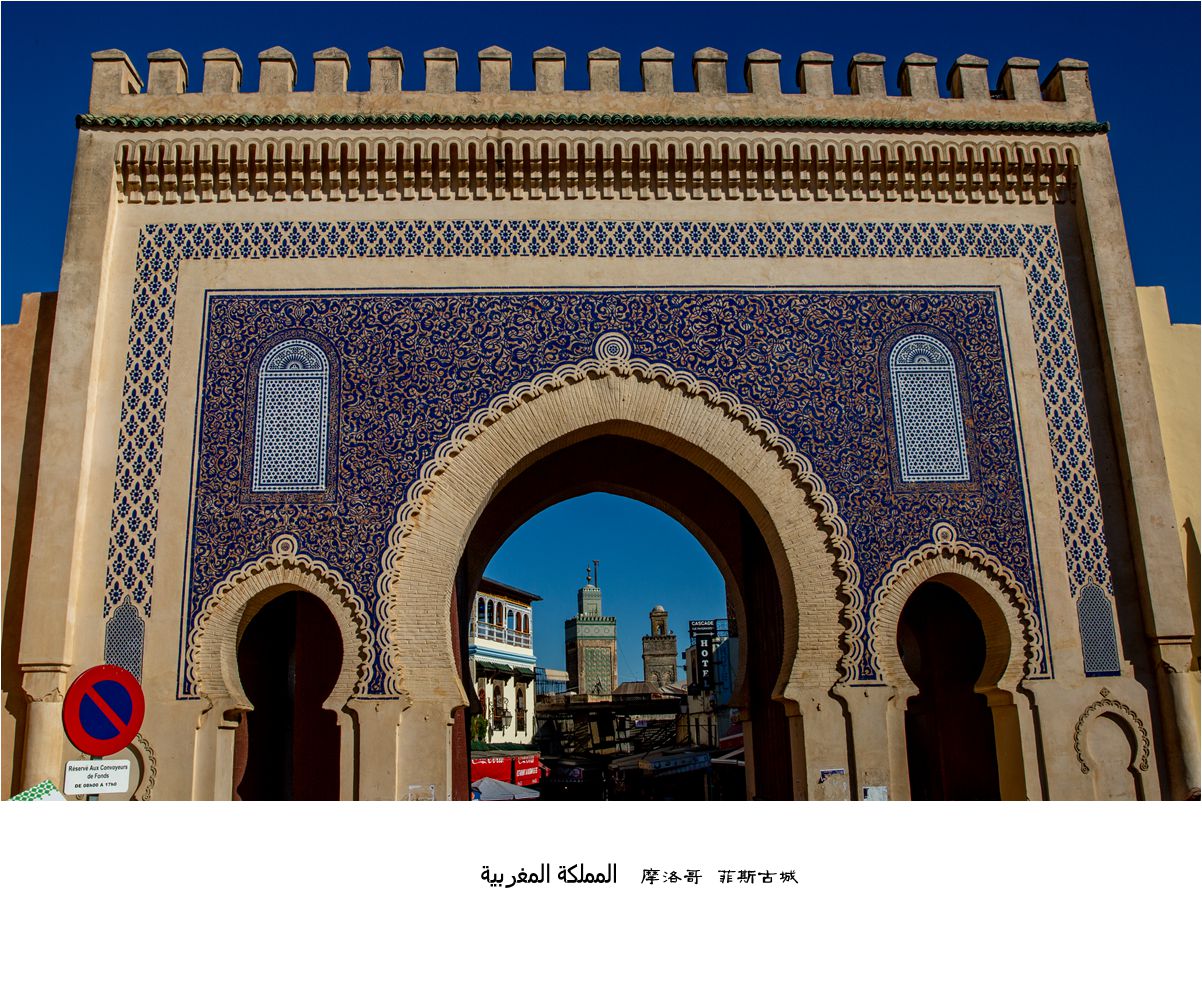

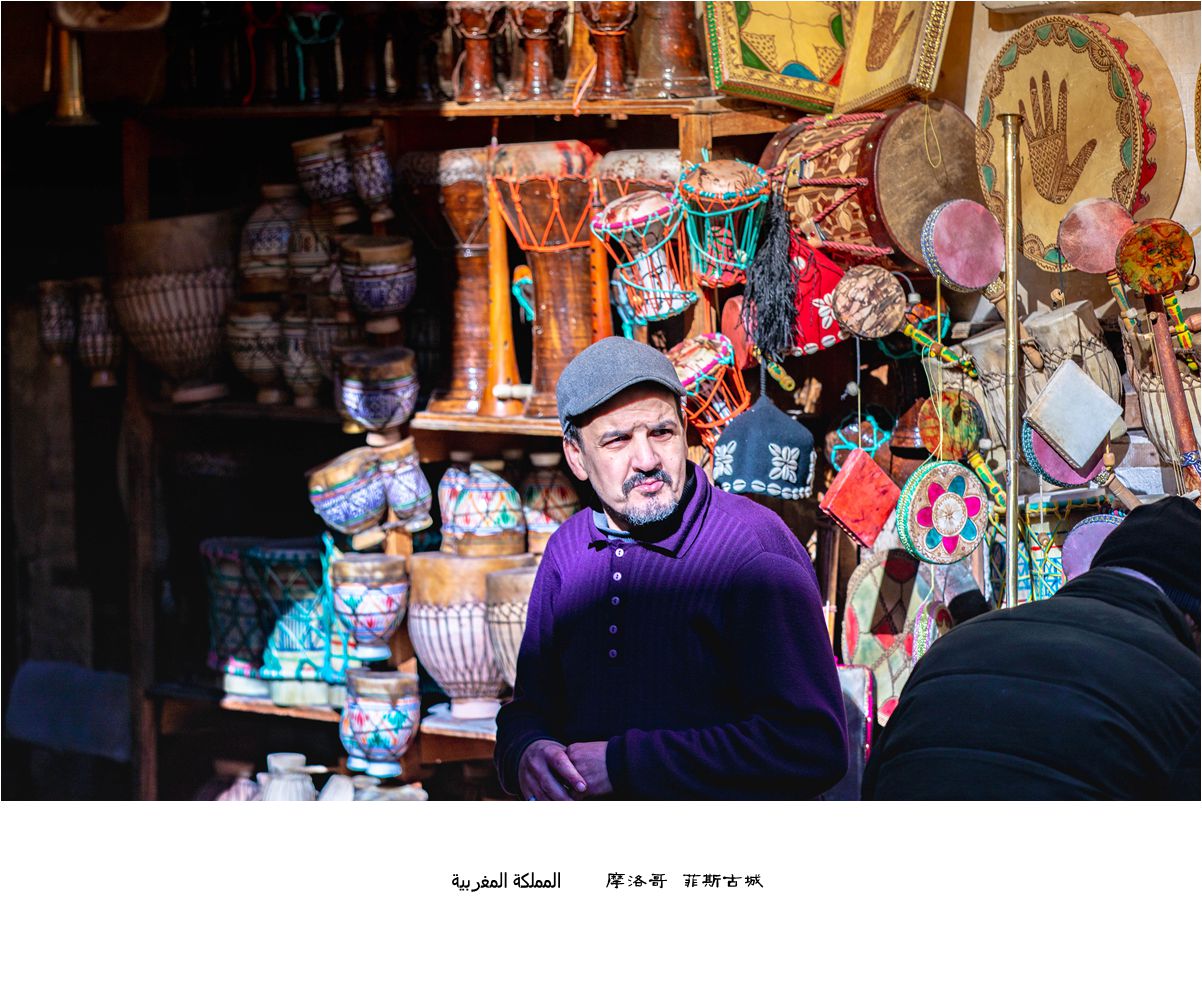

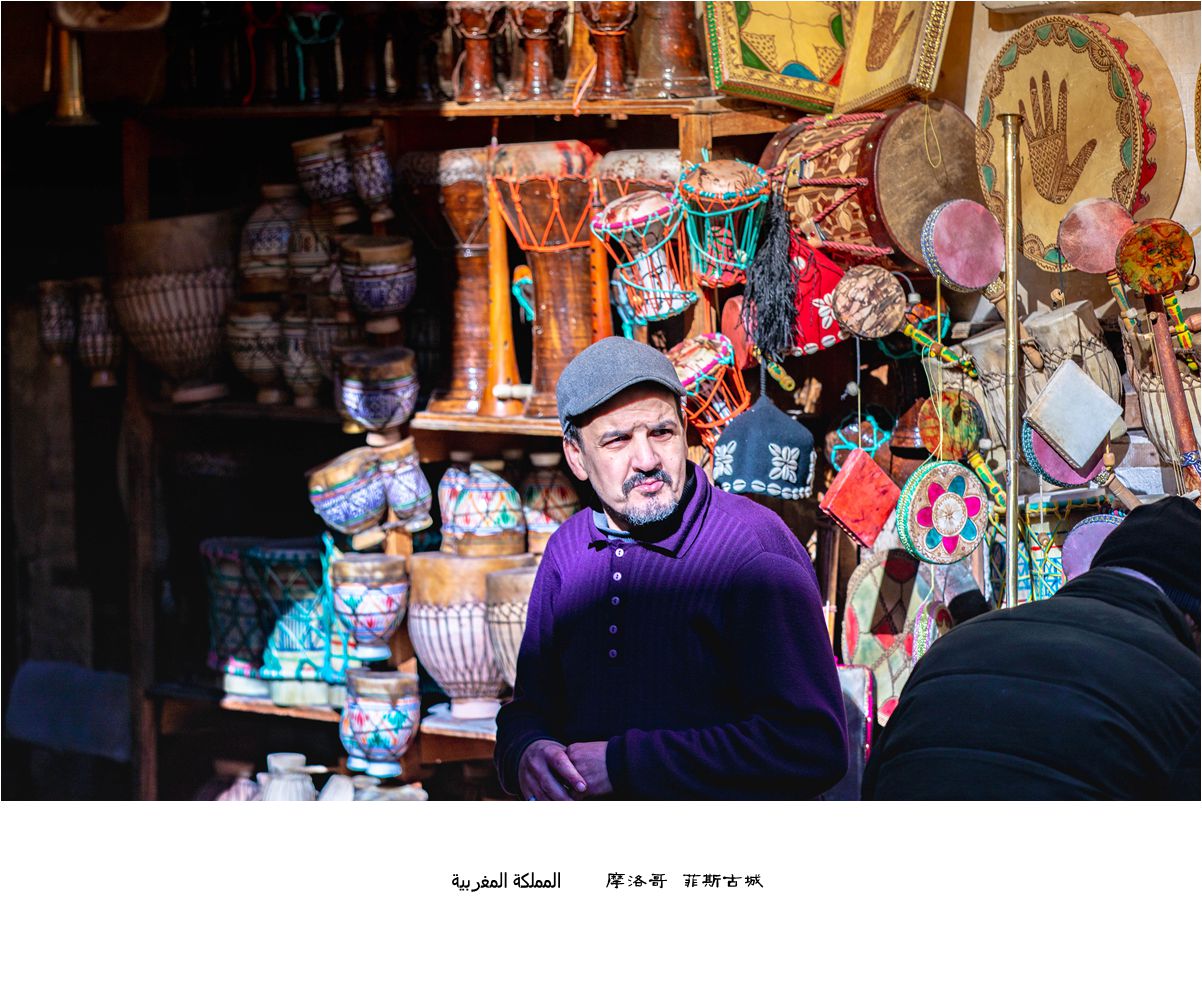

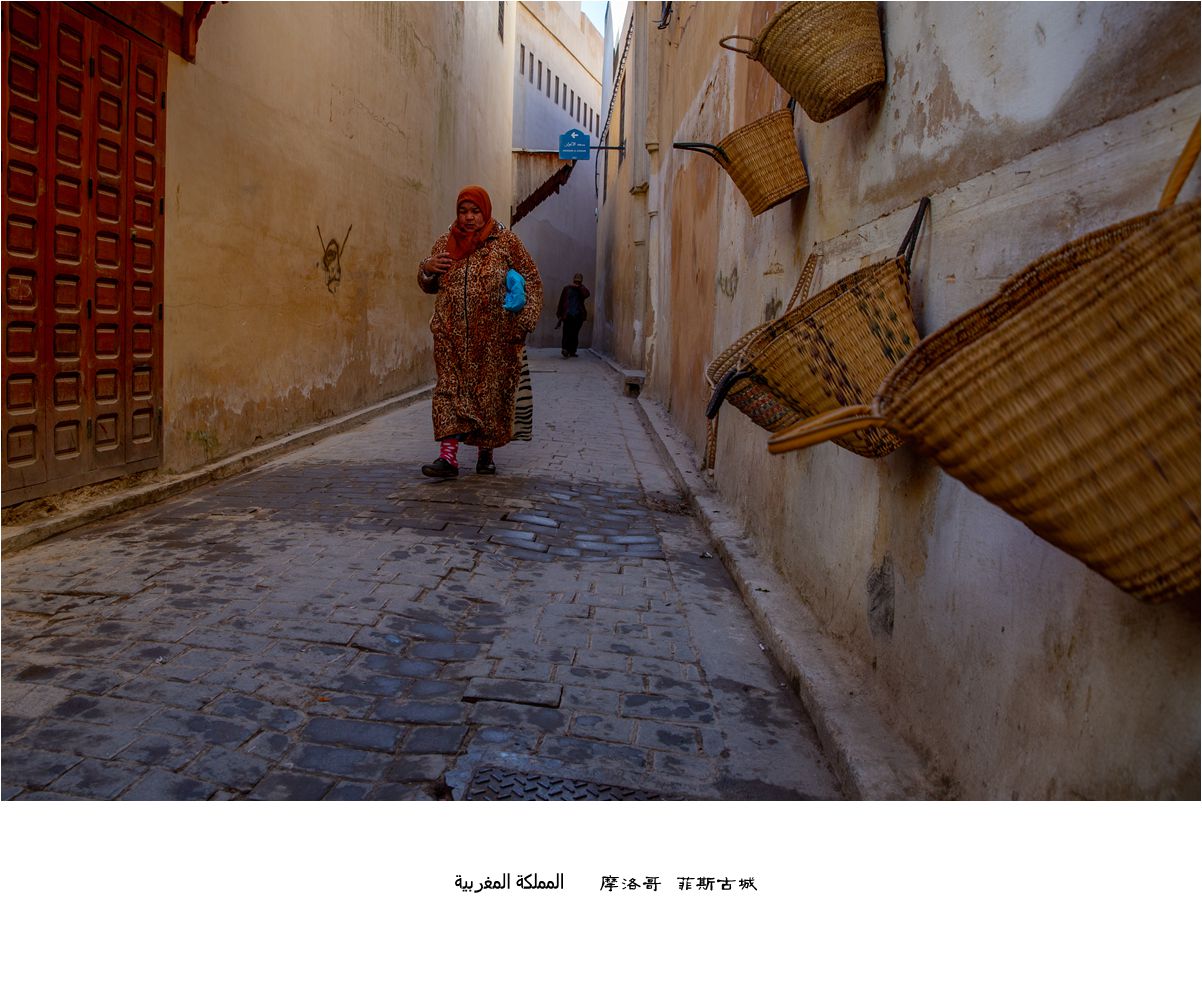

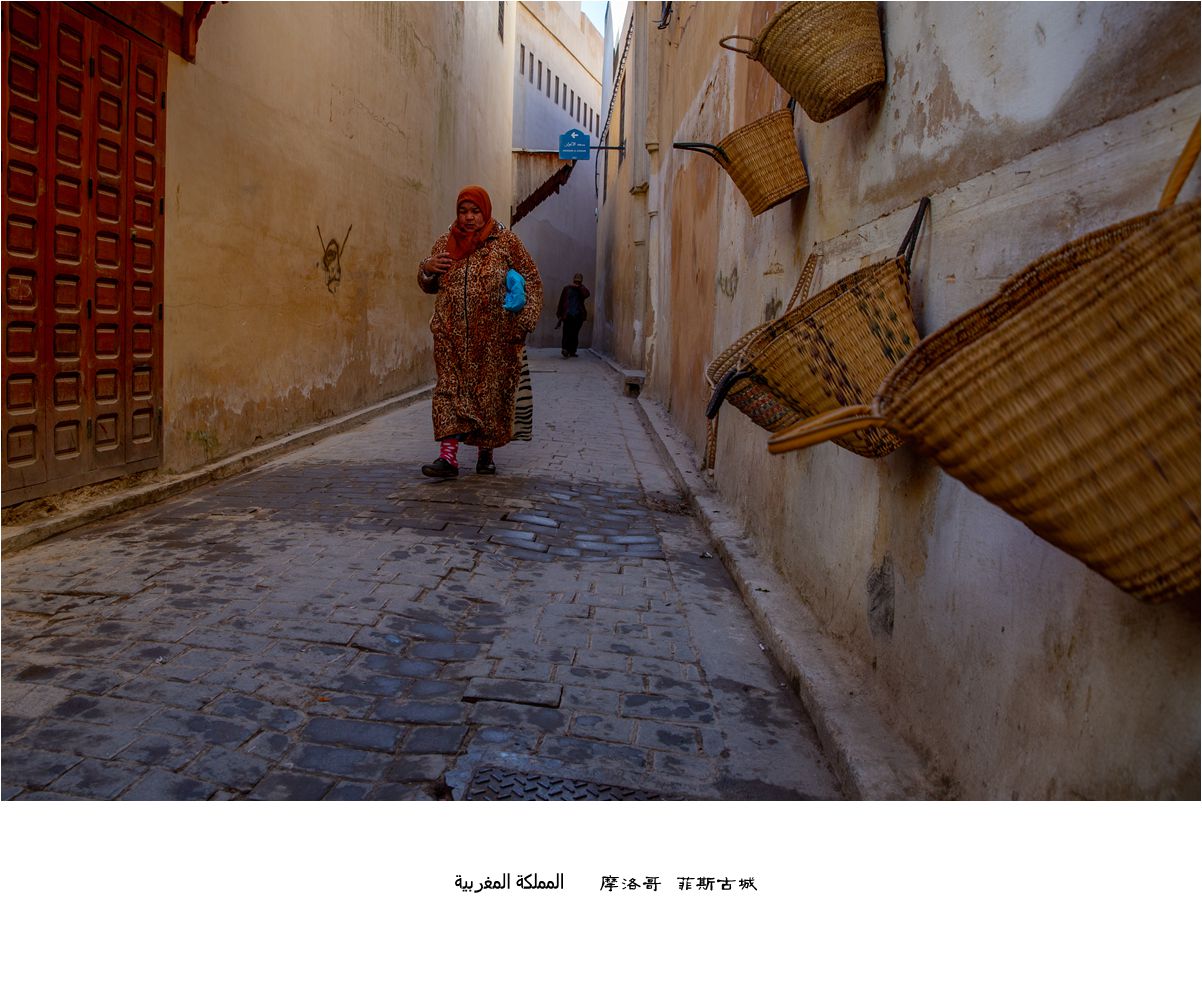

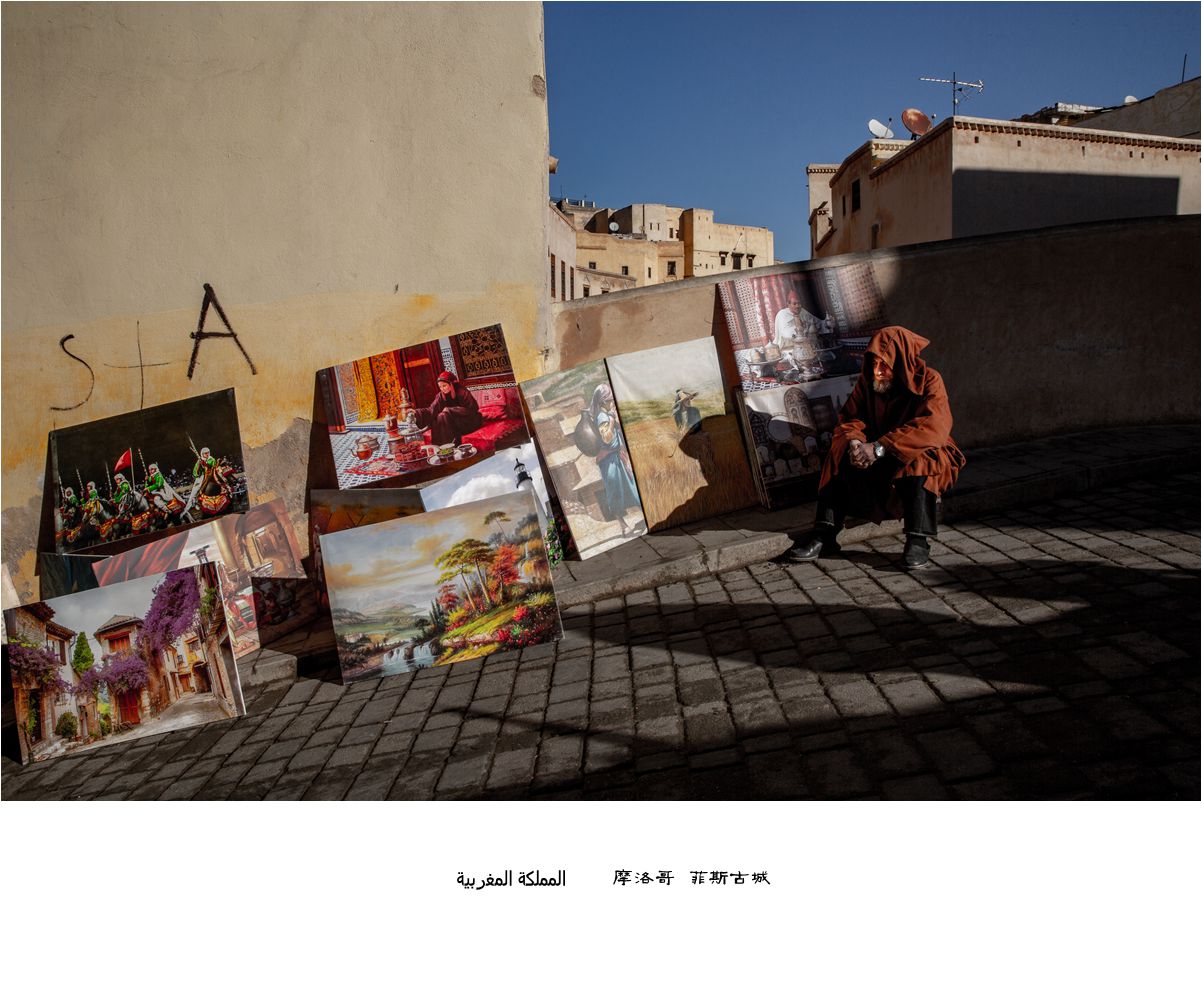

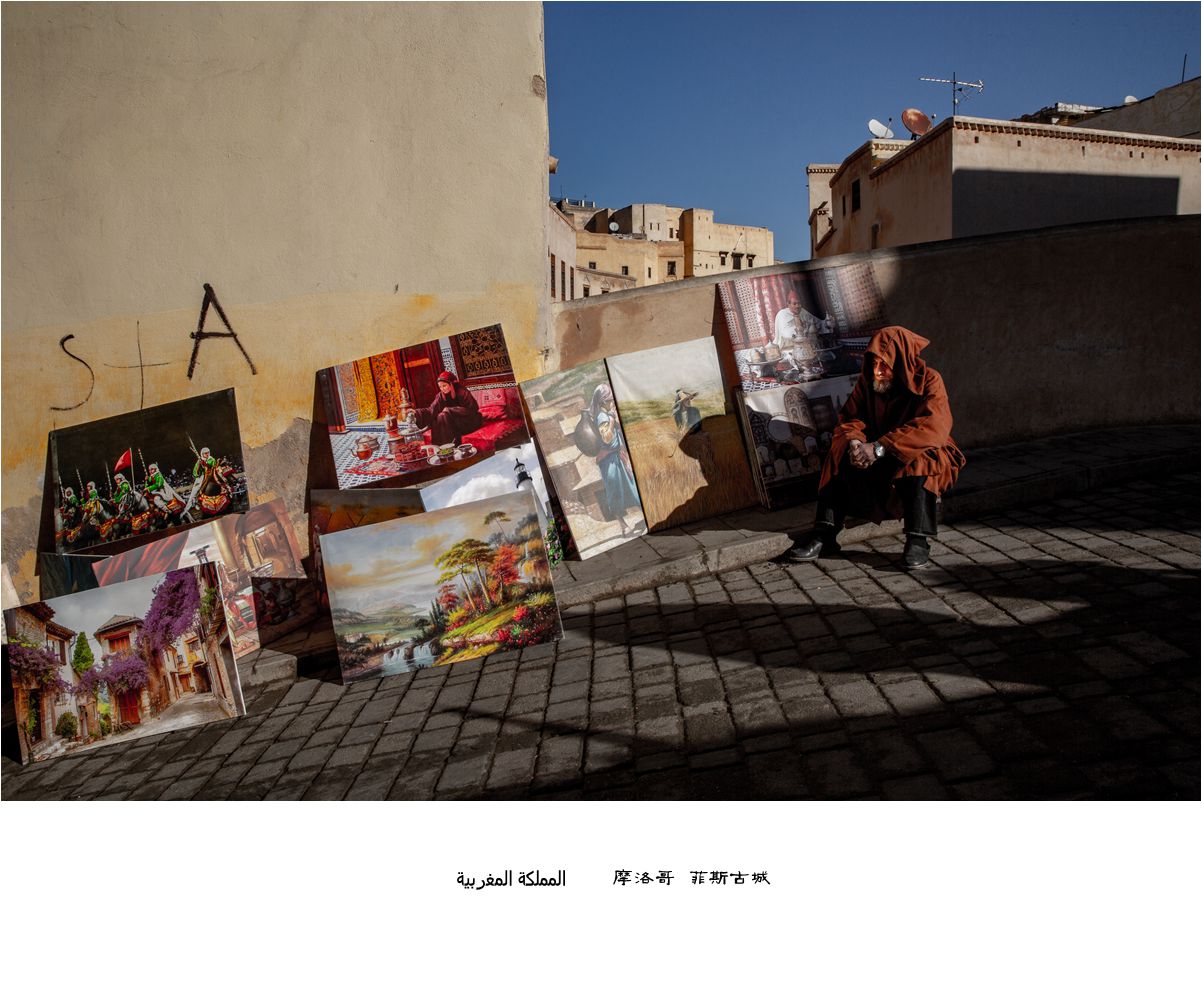

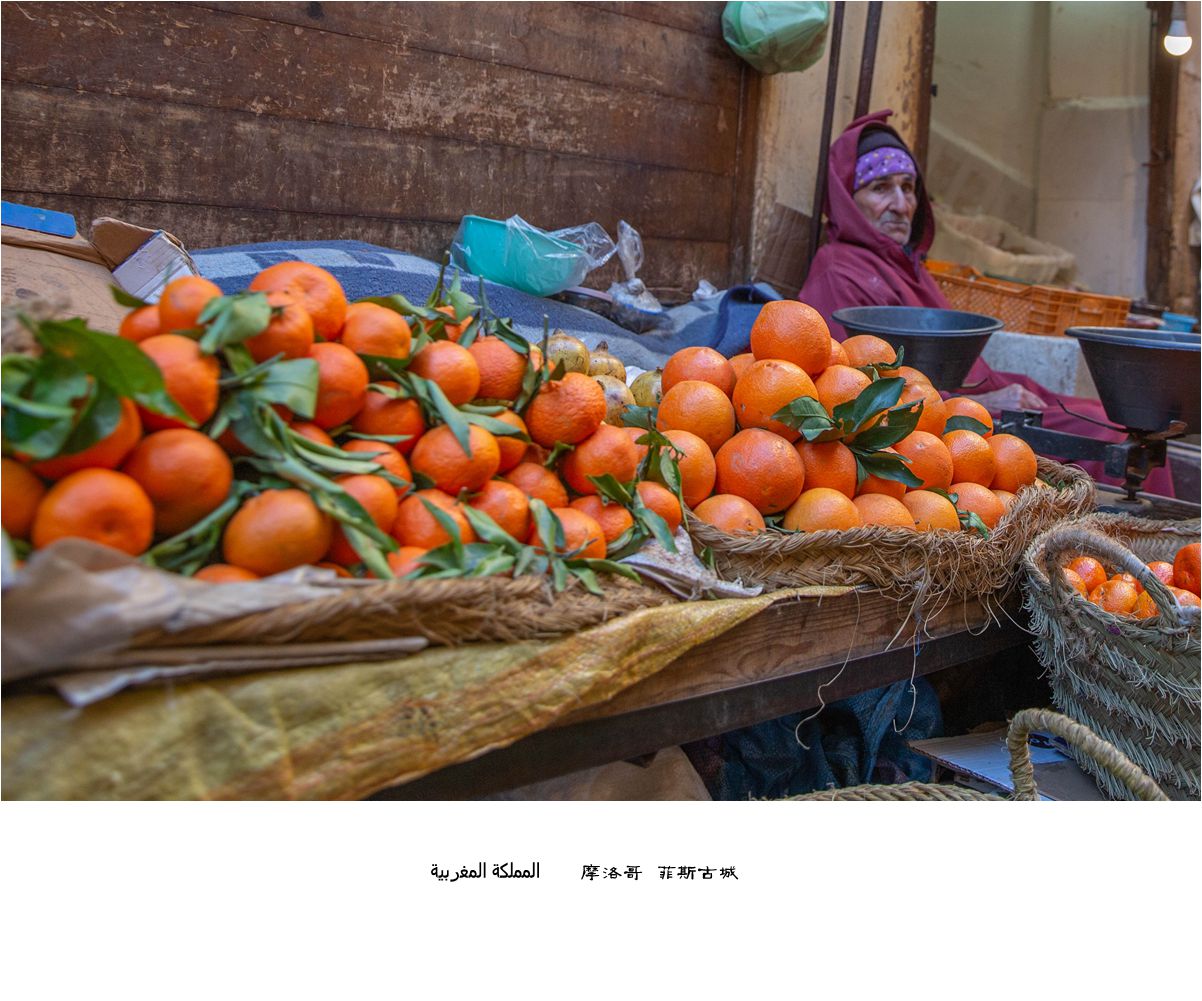

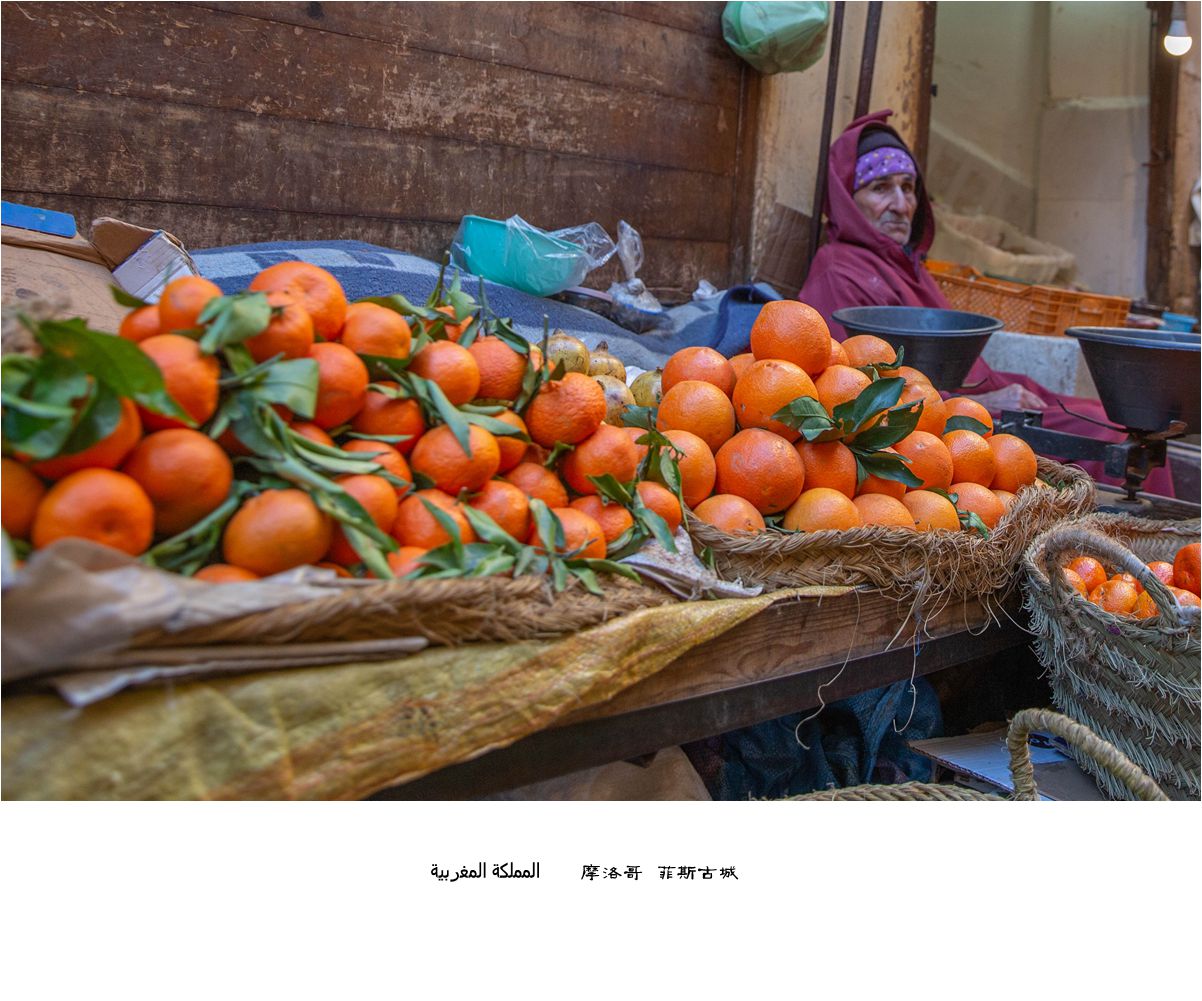

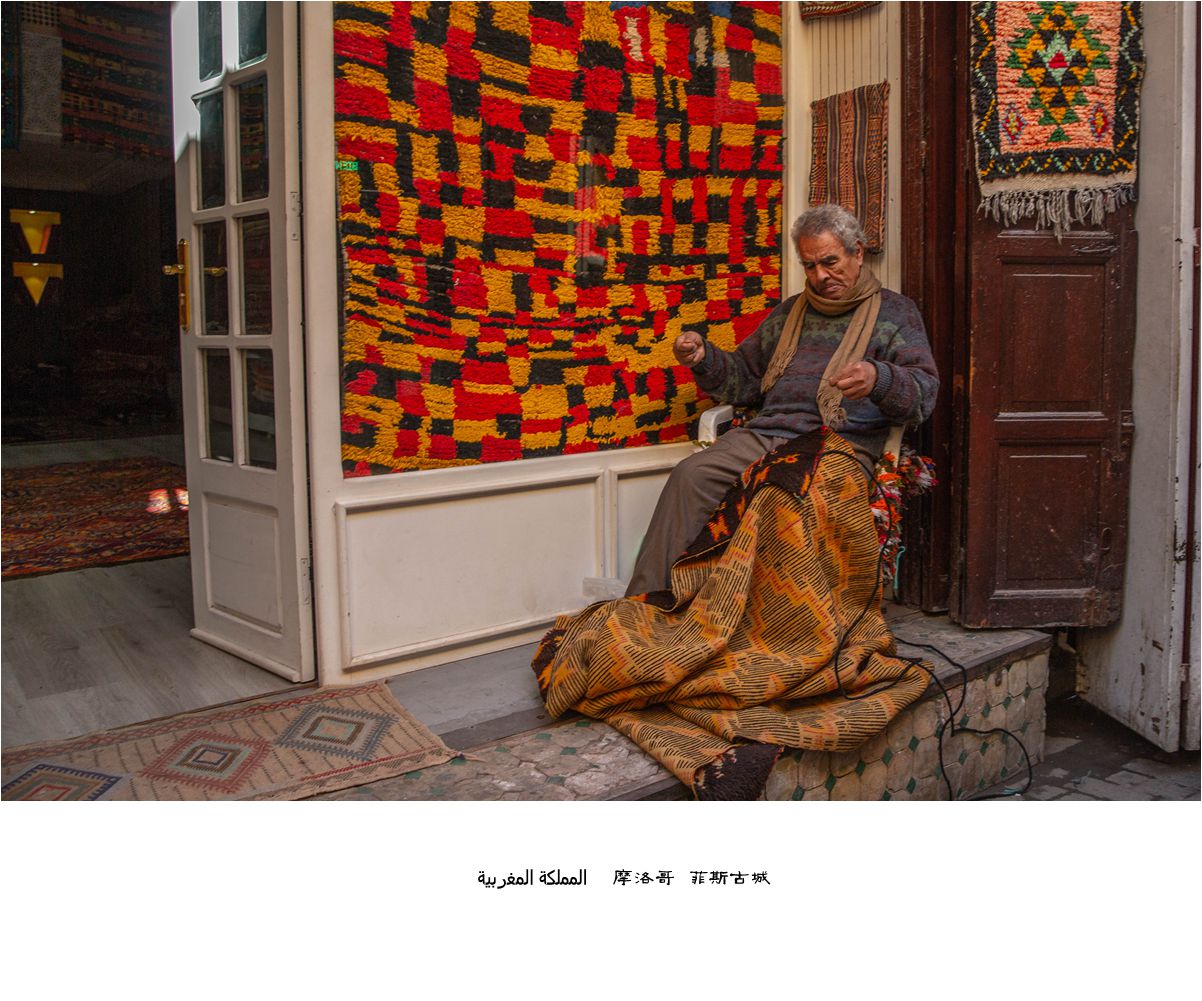

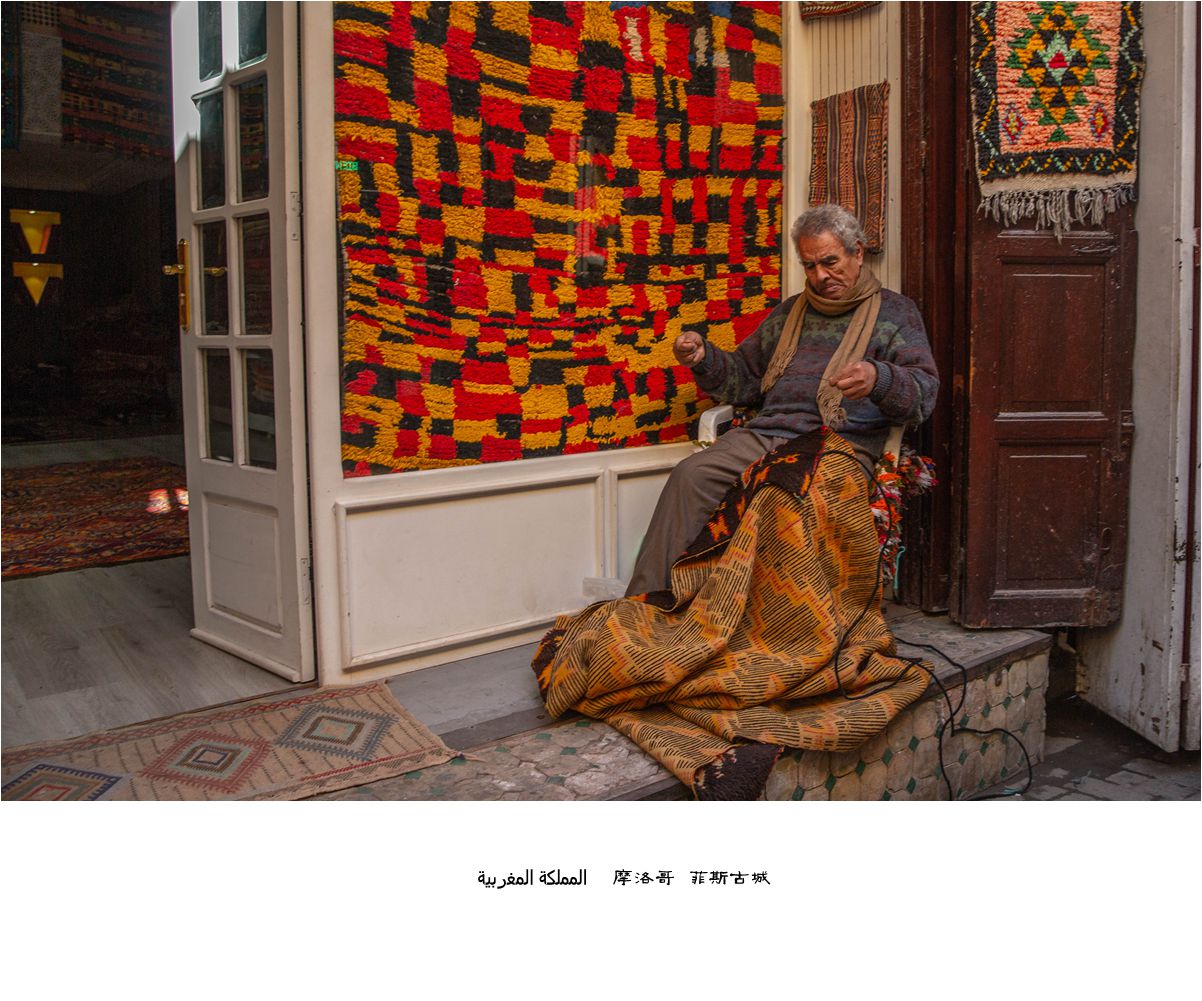

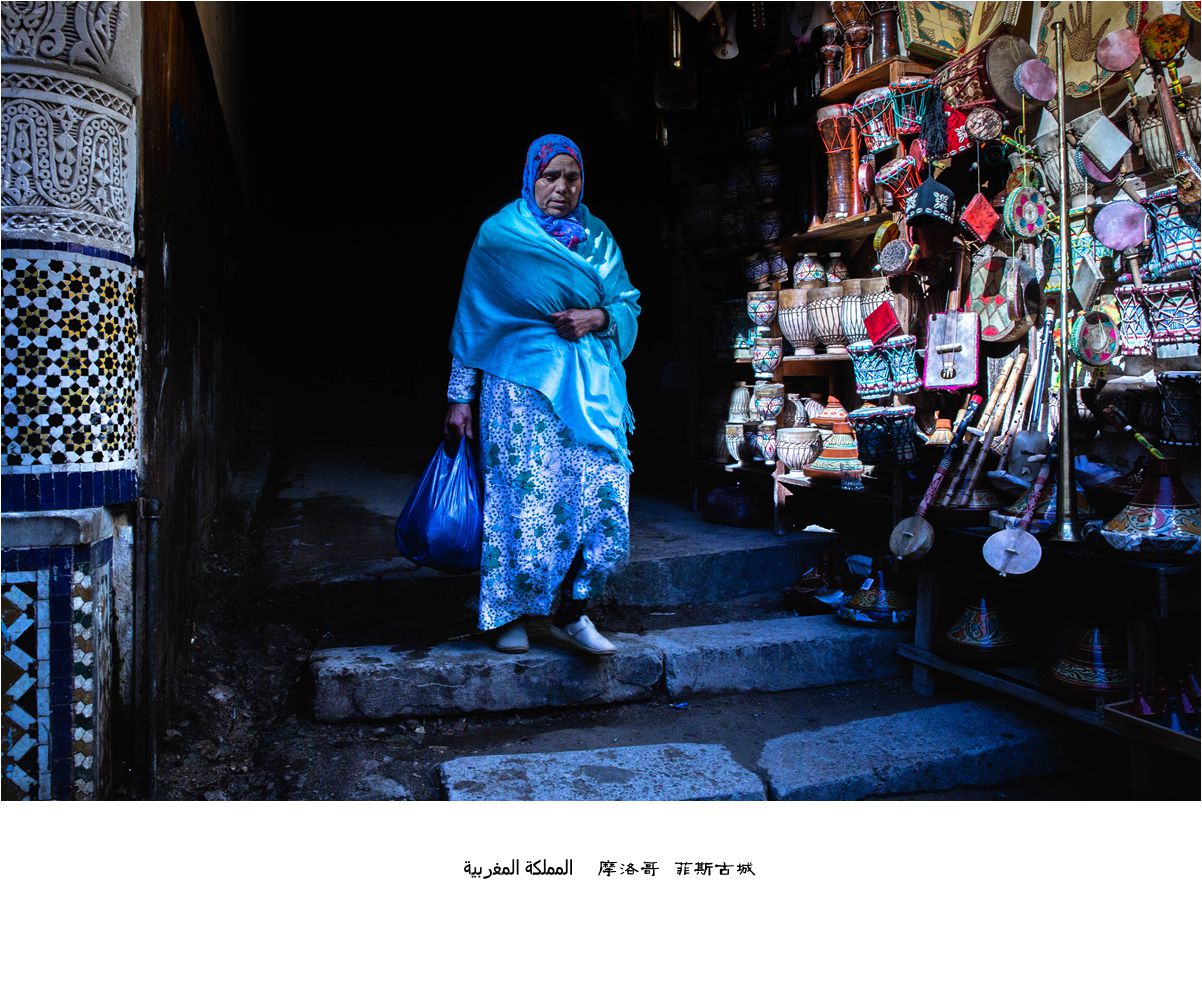

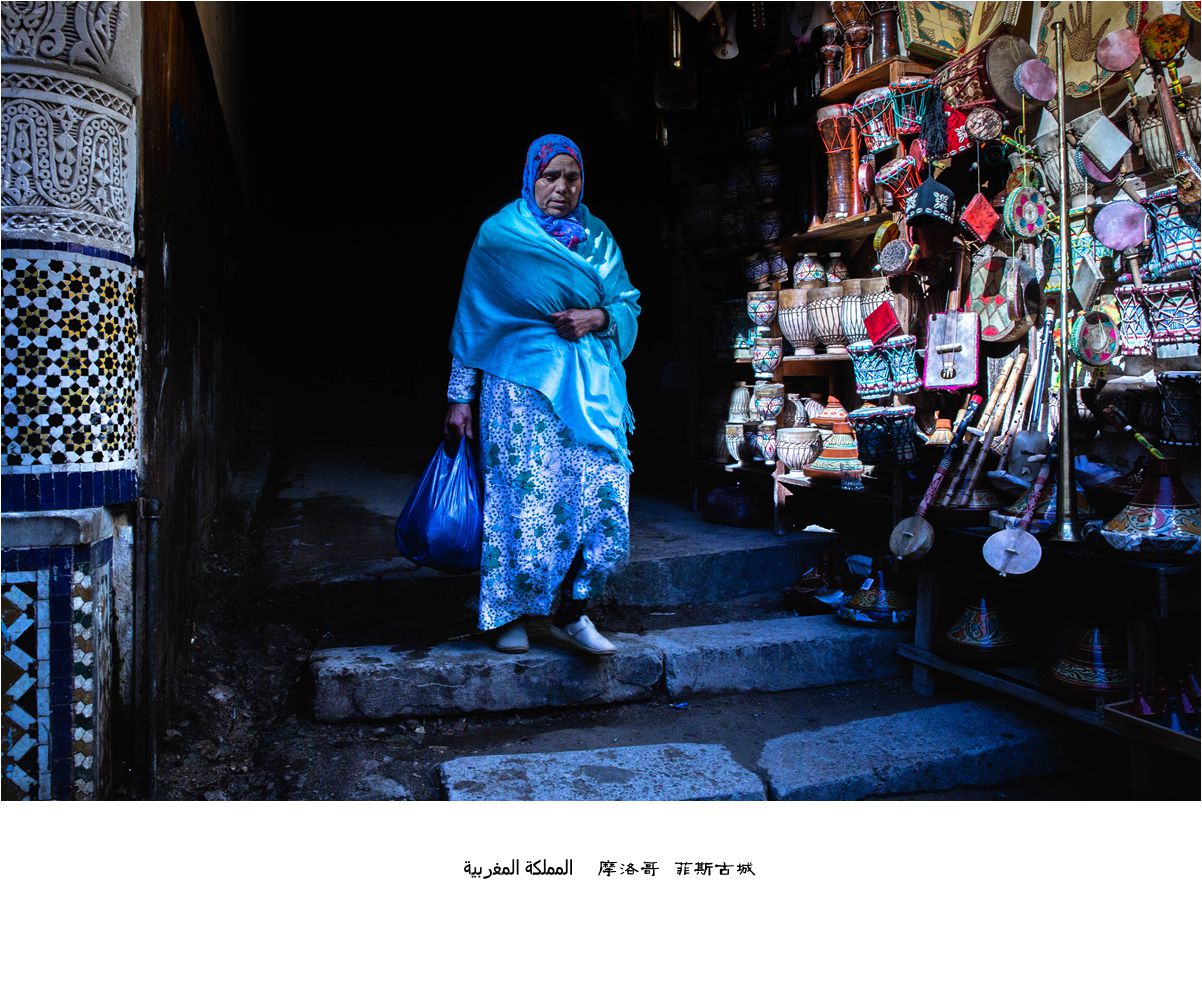

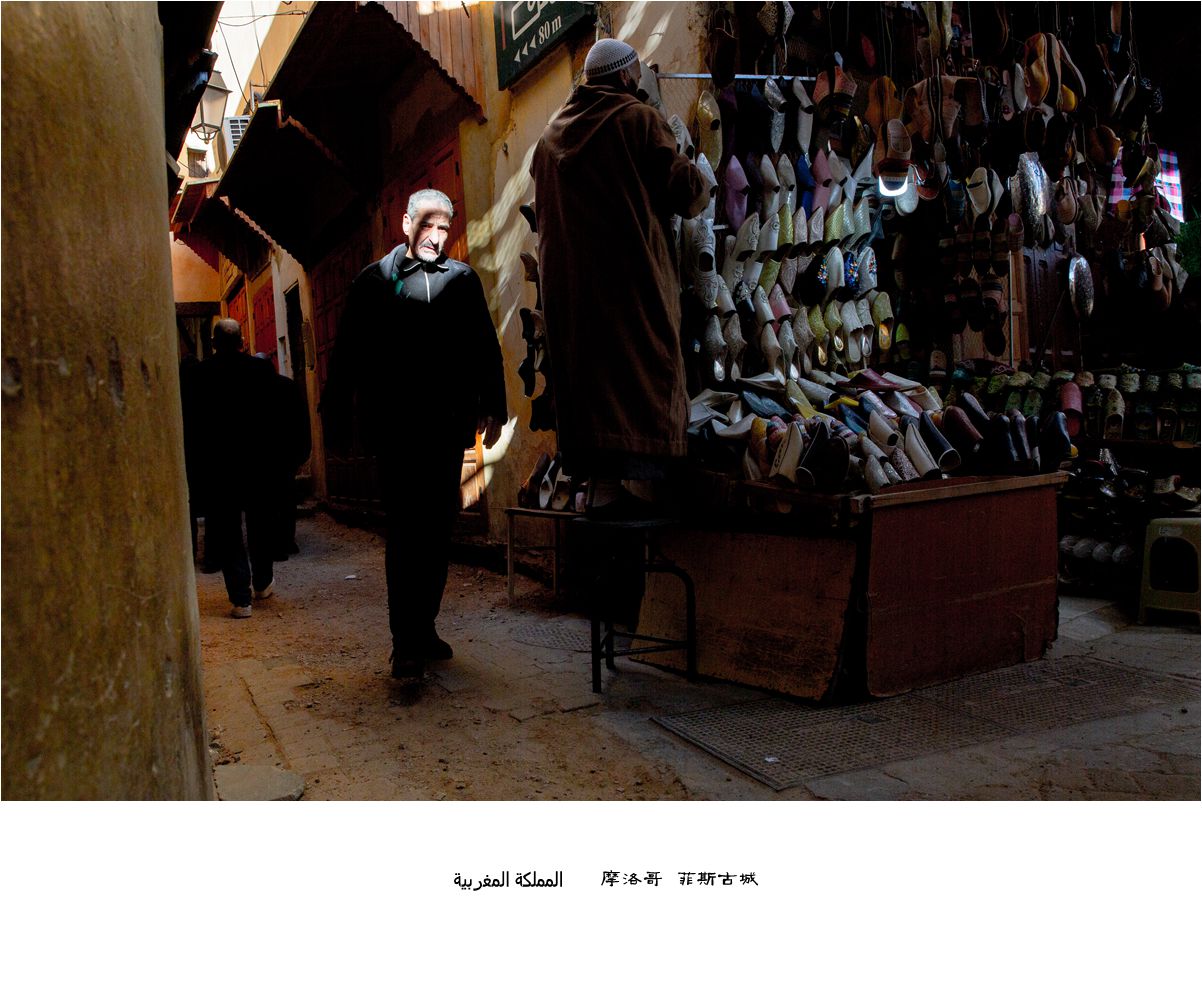

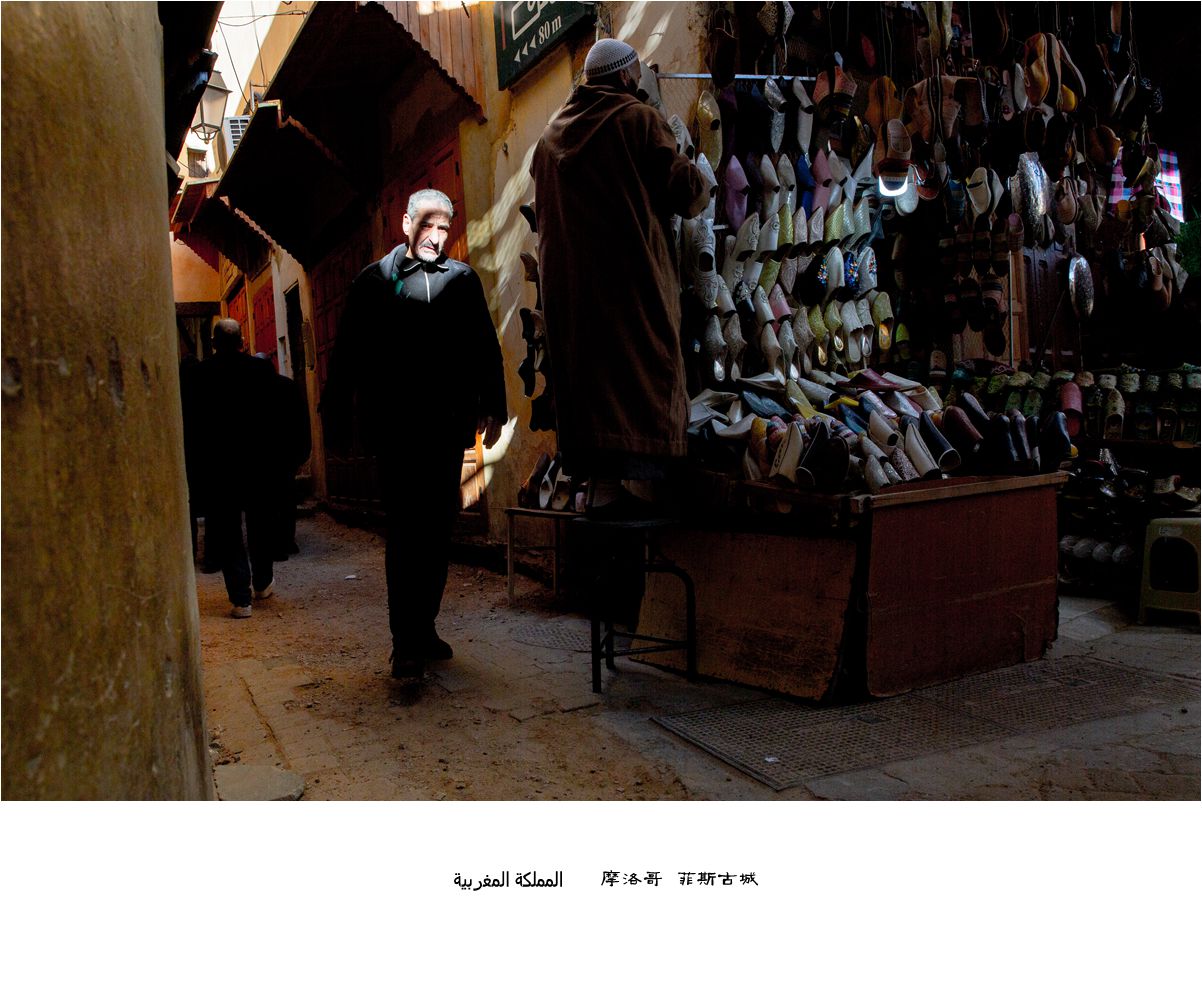

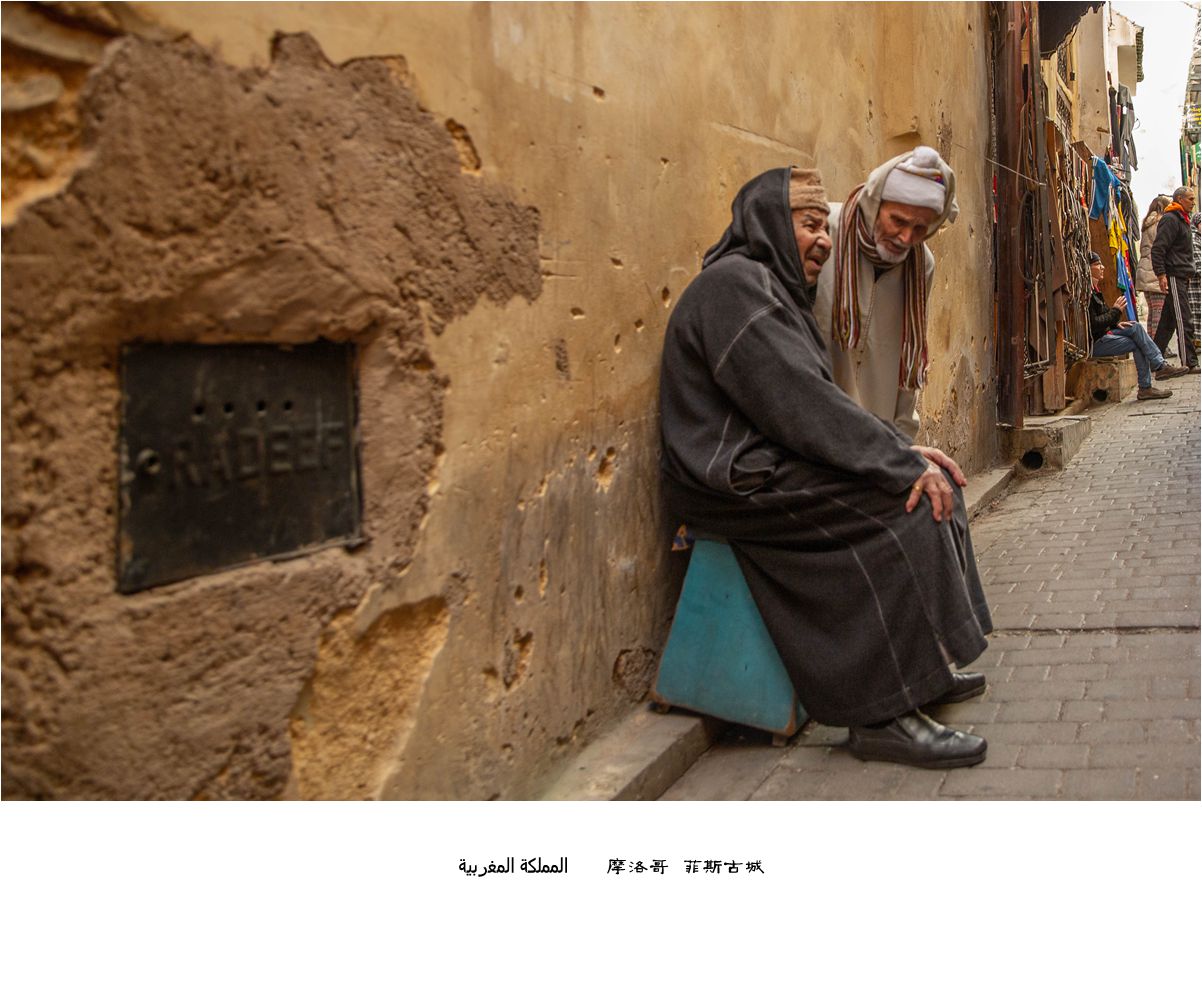

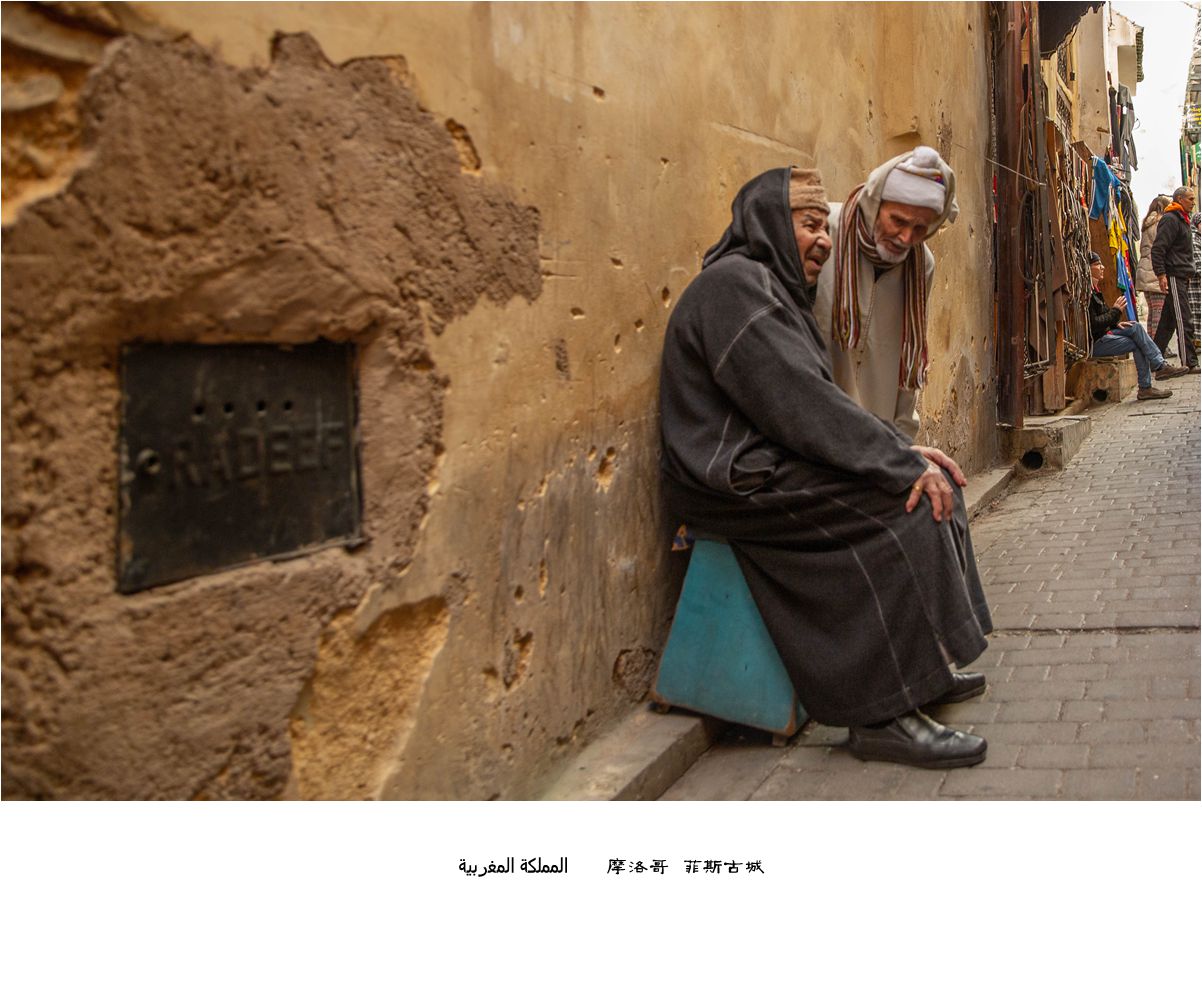

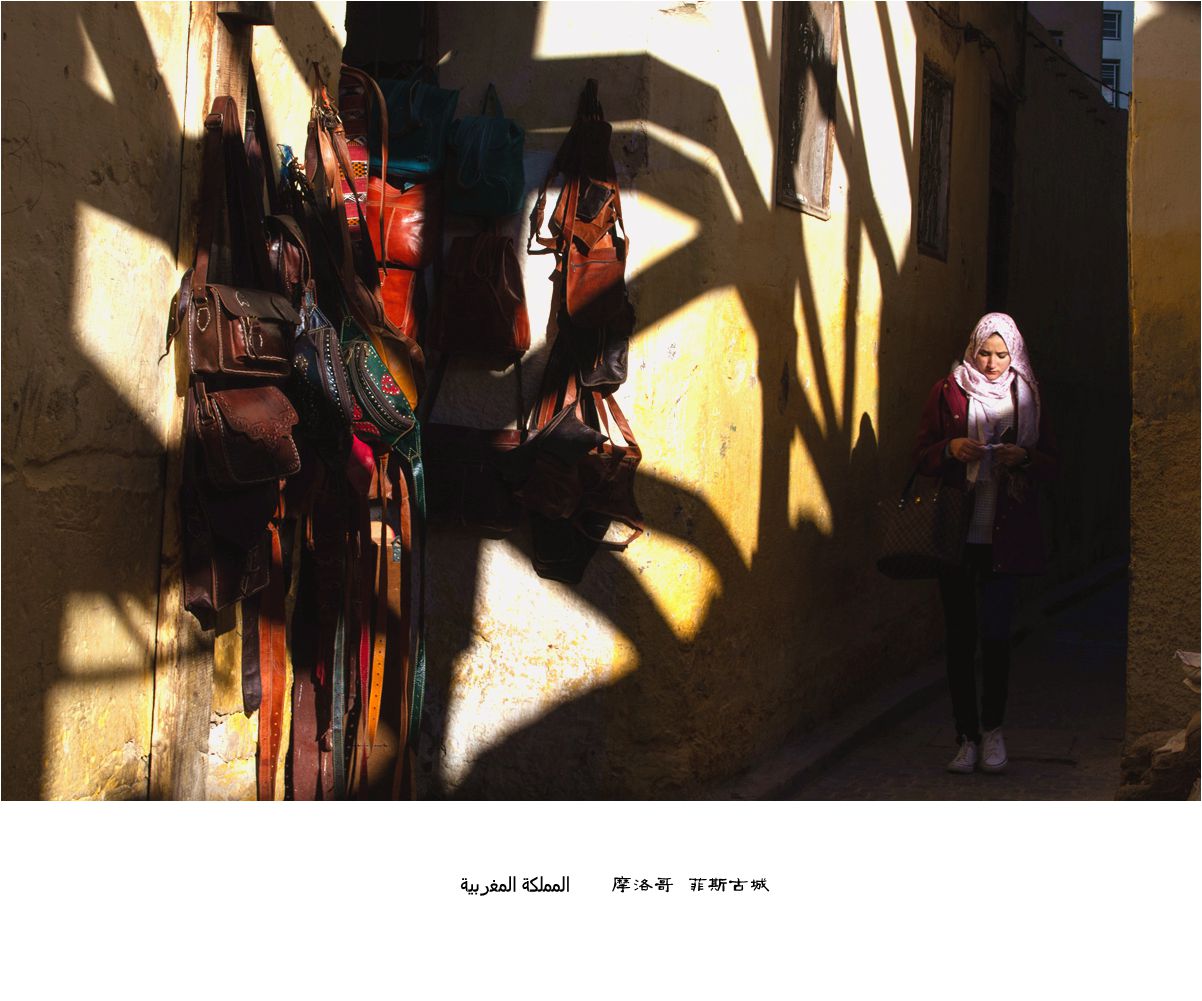

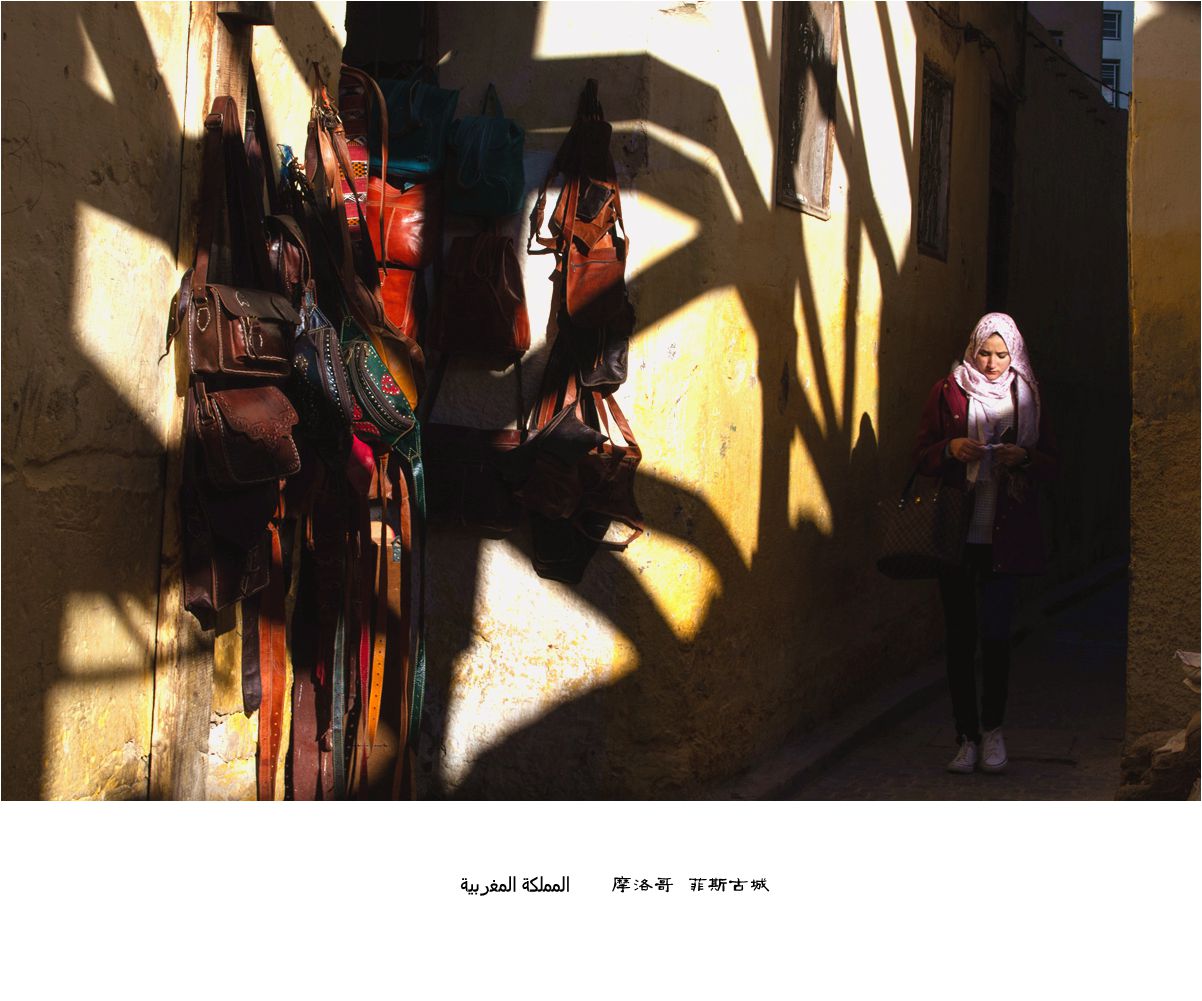

古城菲斯--摩洛哥王国的心脏

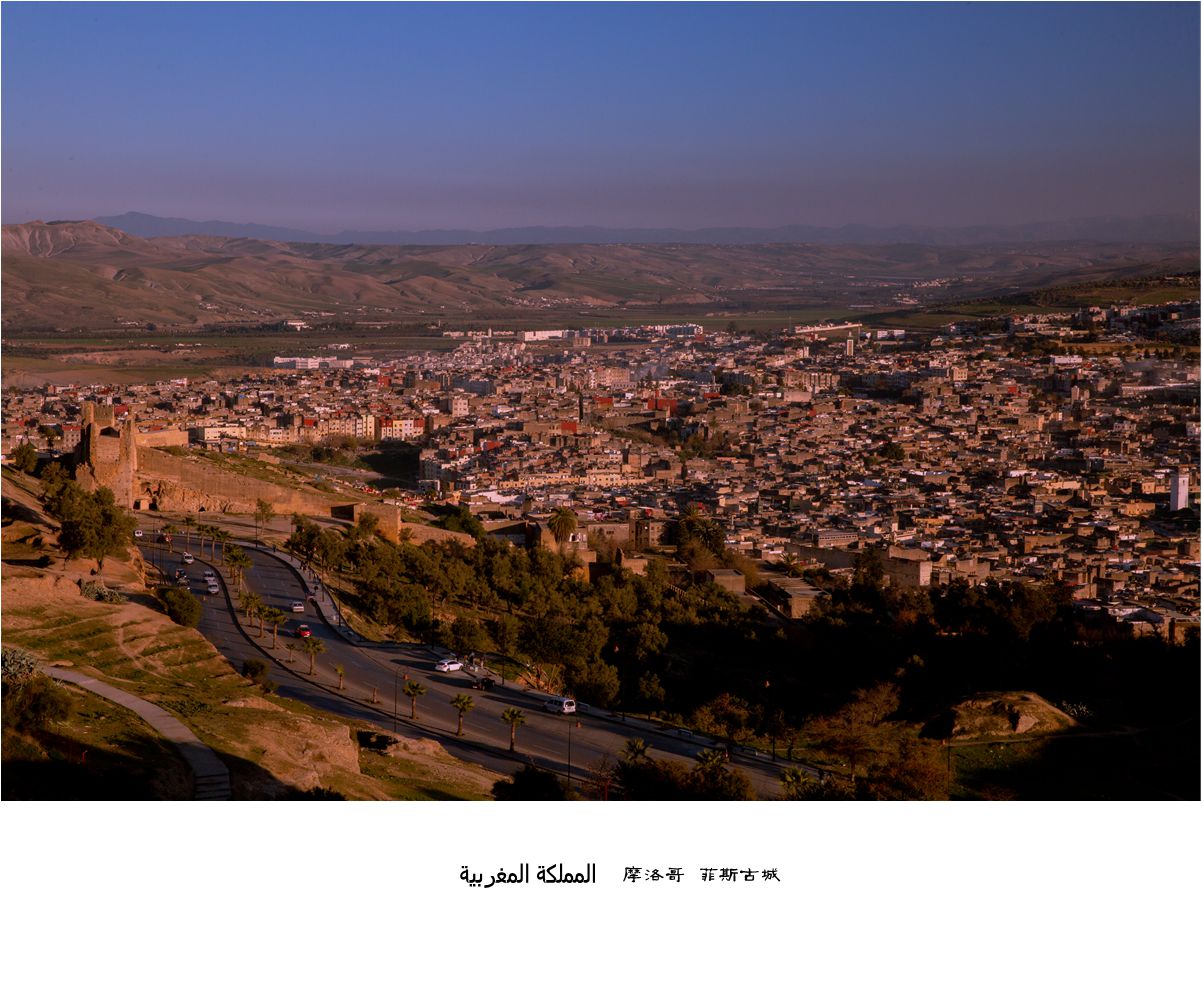

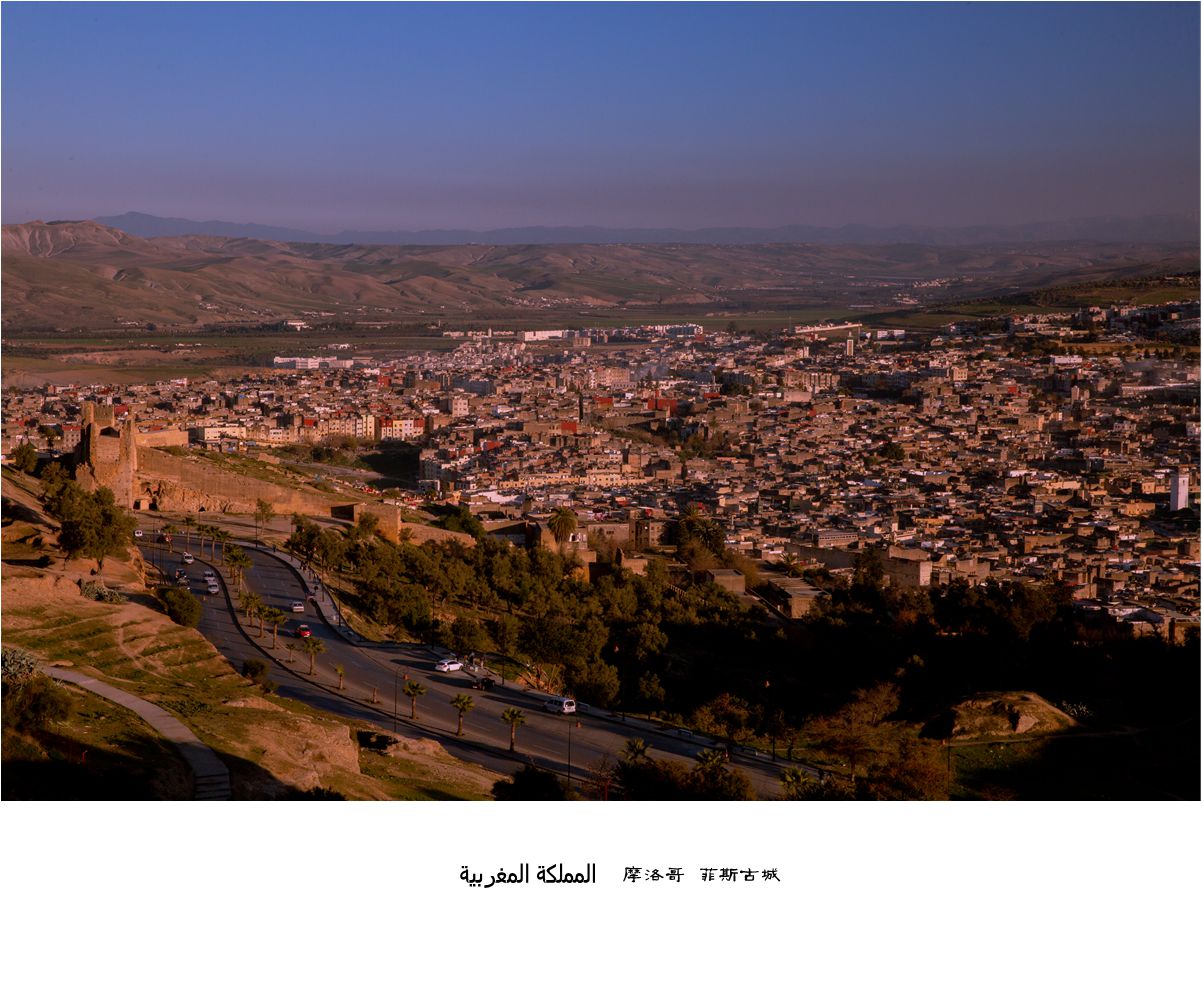

古城非斯是摩洛哥的心脏,假如你只能选择一座摩洛哥城市去看看,那你就去非斯吧。非斯是摩洛哥人的骄傲,承载着摩洛哥的过去与目前。非斯是北非史上第一个回教城市,摩洛哥国土上最早打造的阿拉伯城市,是摩洛哥四大皇城中最古老的一座,被视为伊斯兰教圣地之一,也是摩洛哥一千多年文化艺术中心。

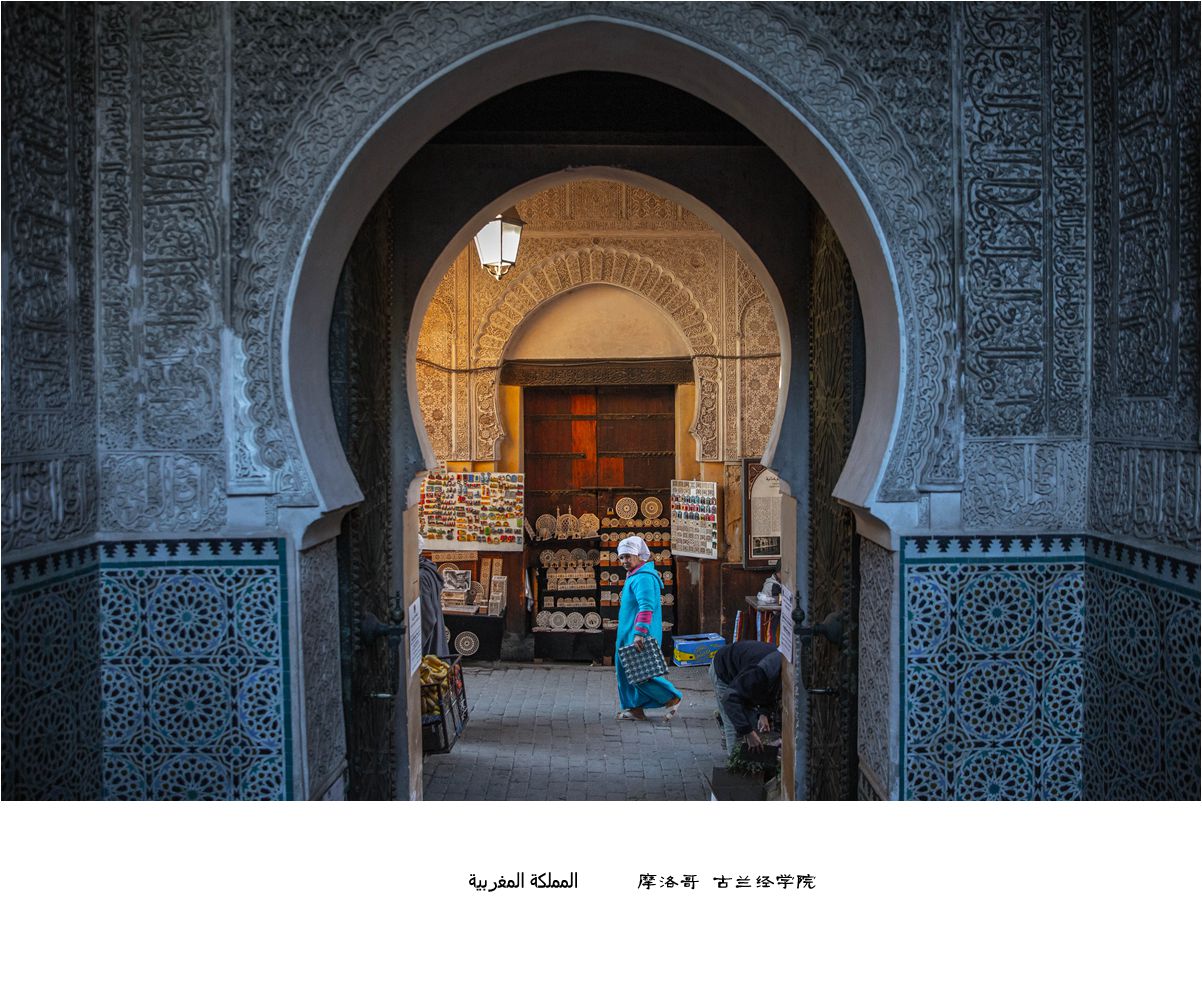

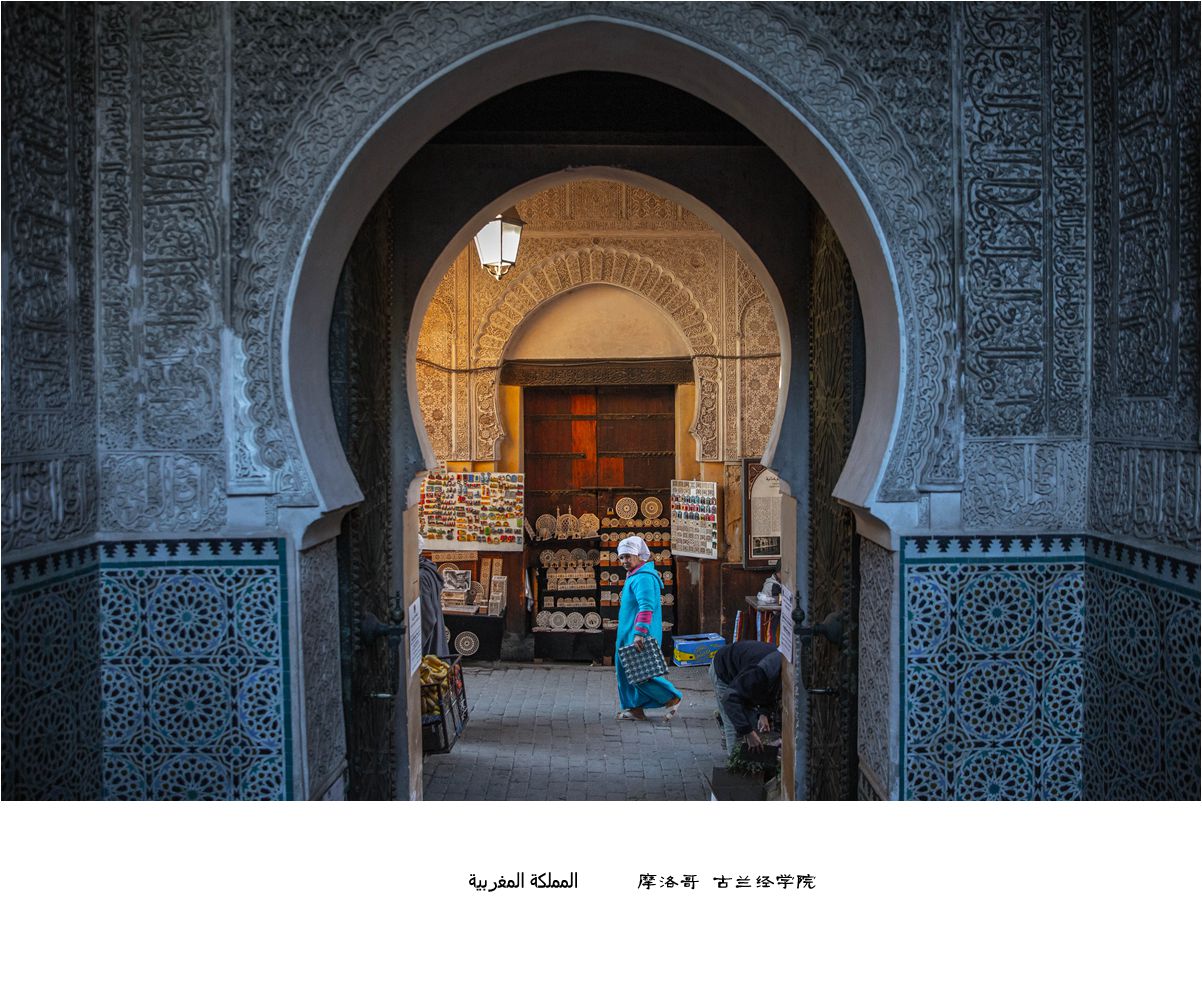

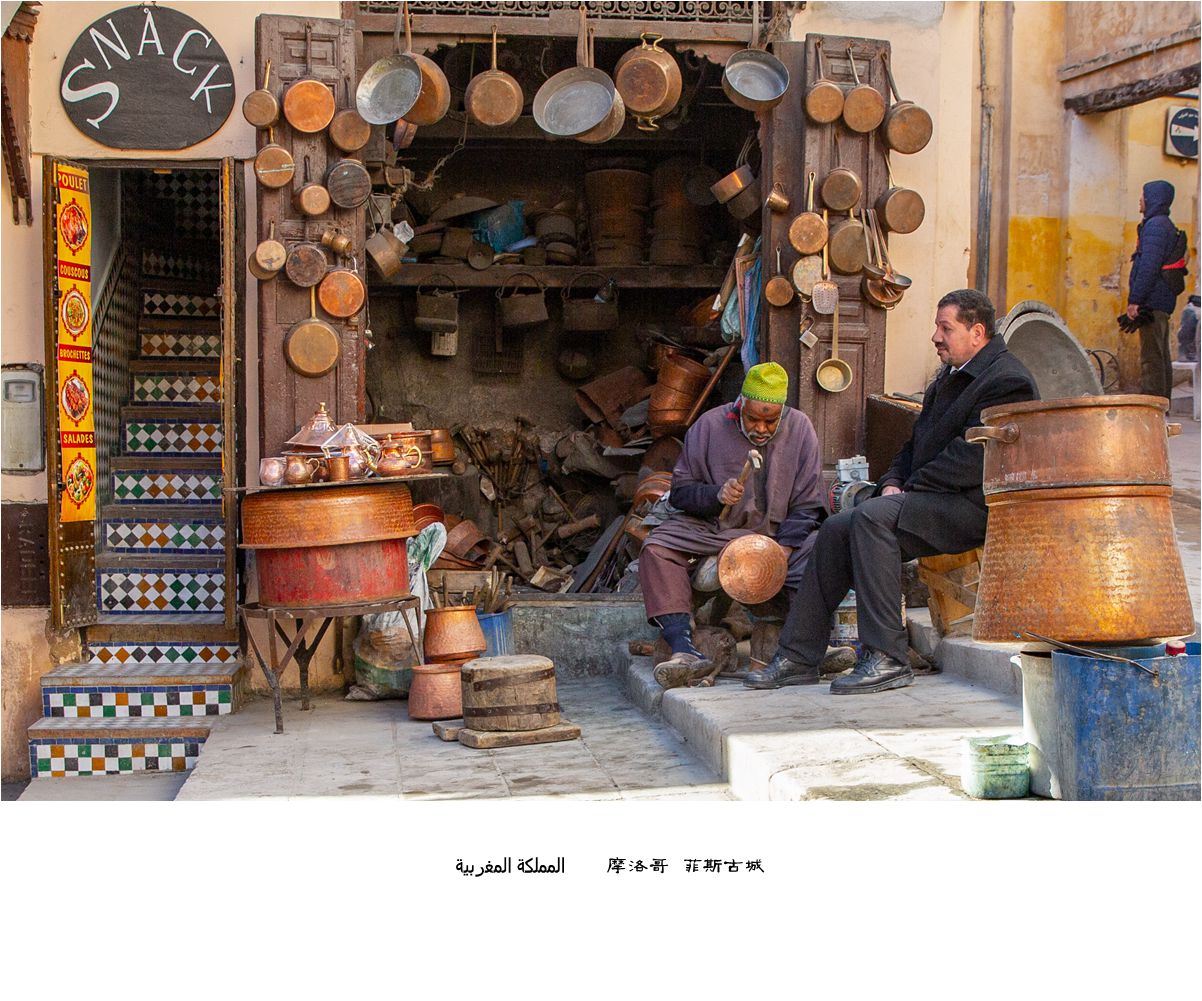

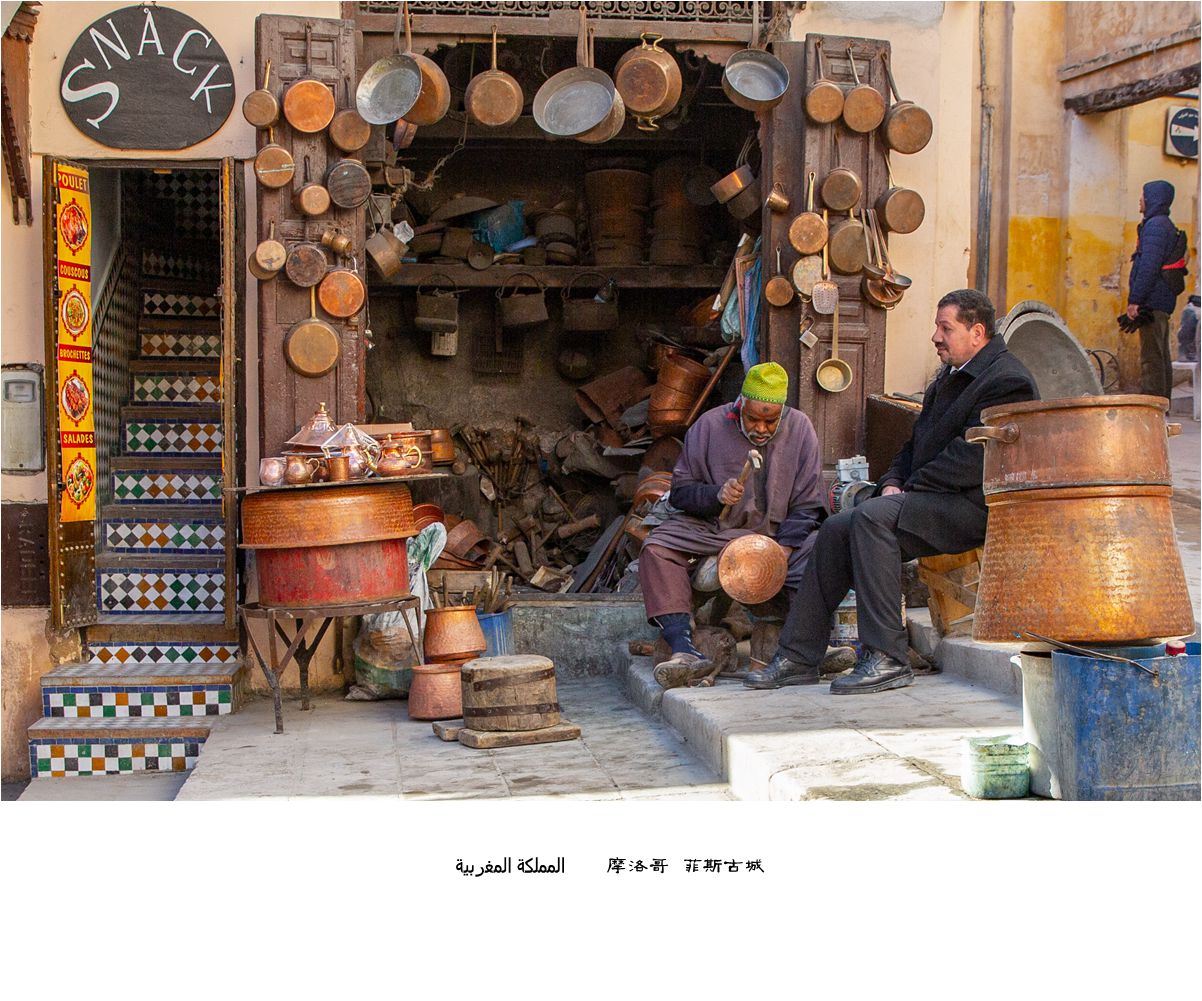

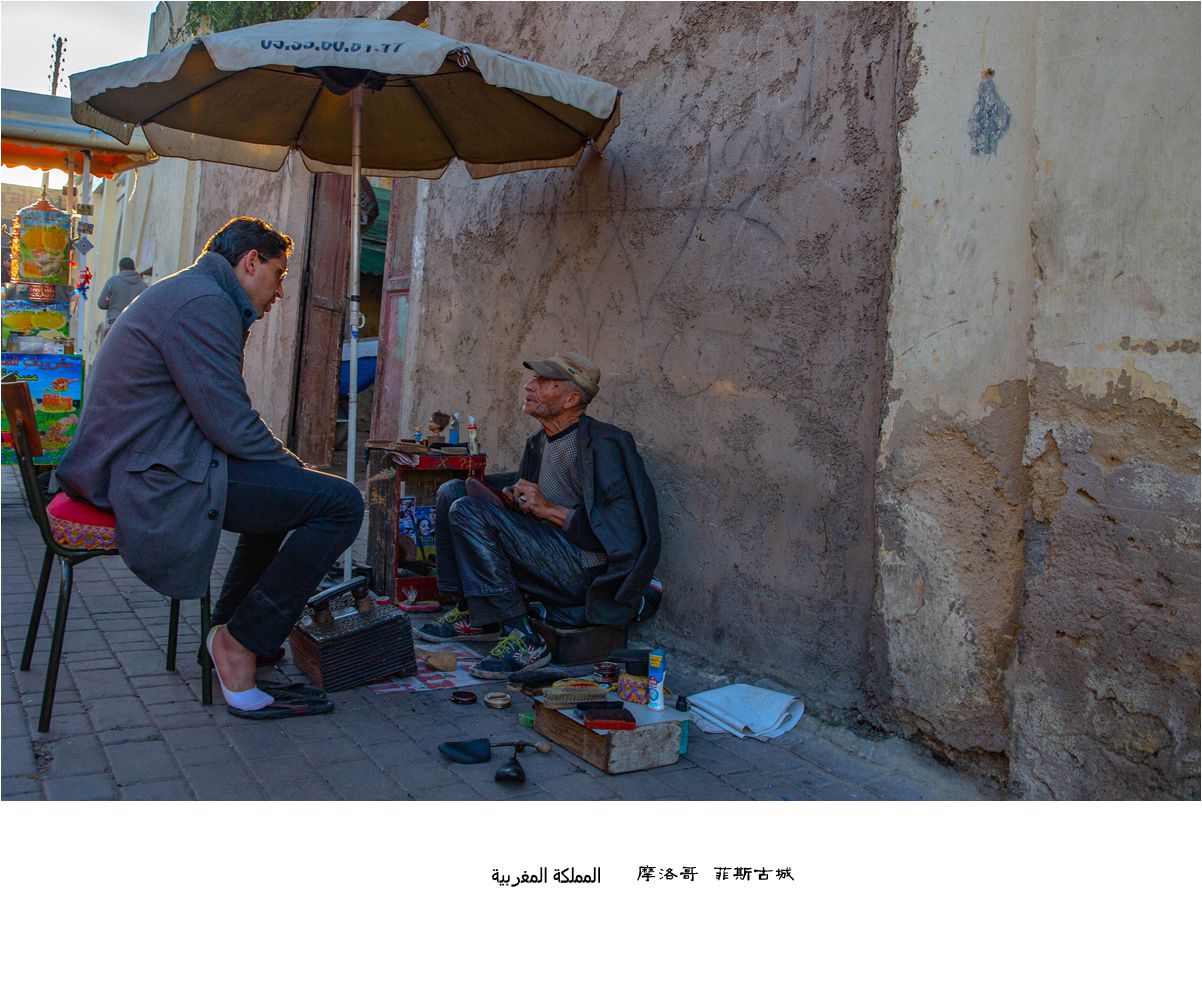

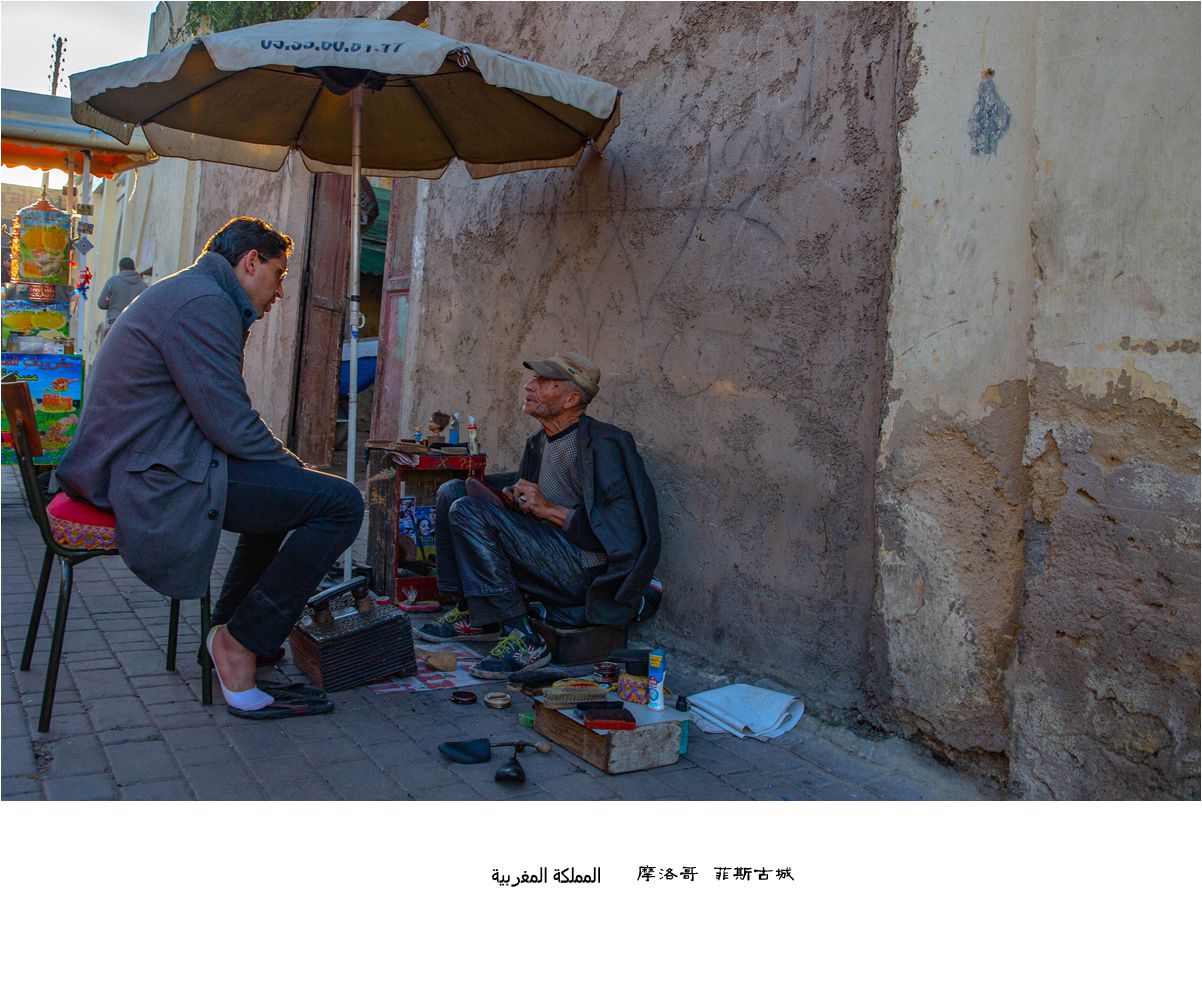

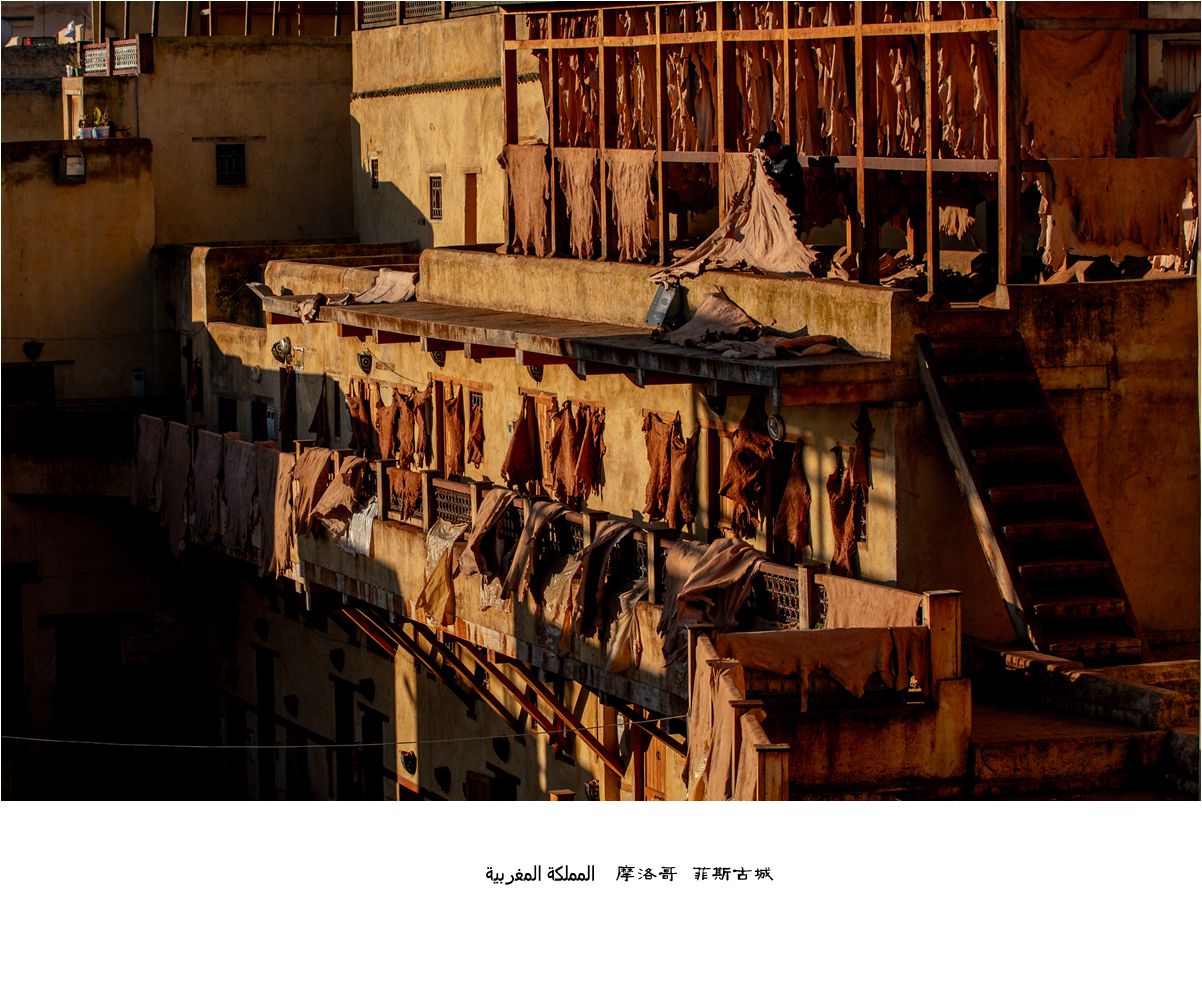

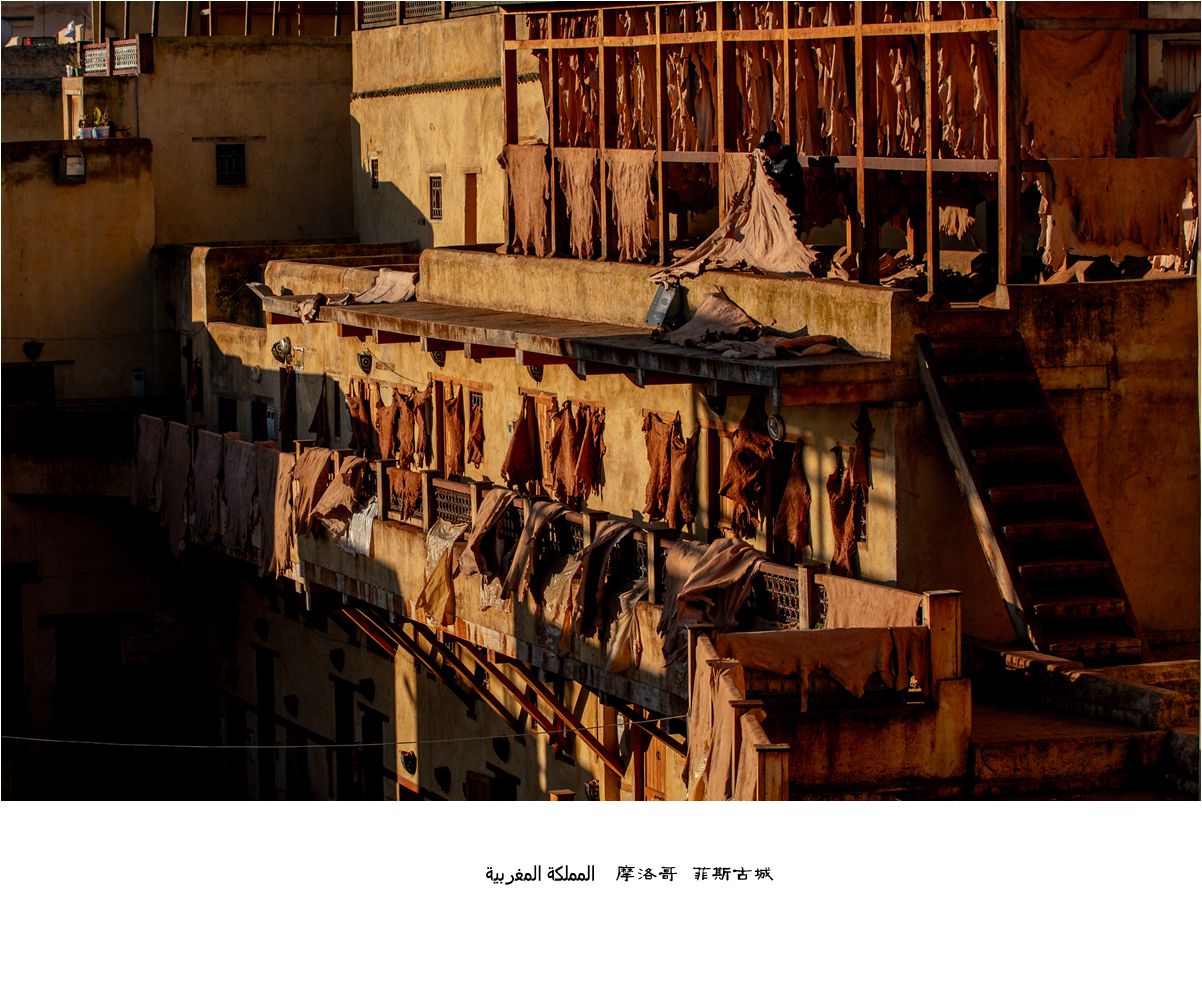

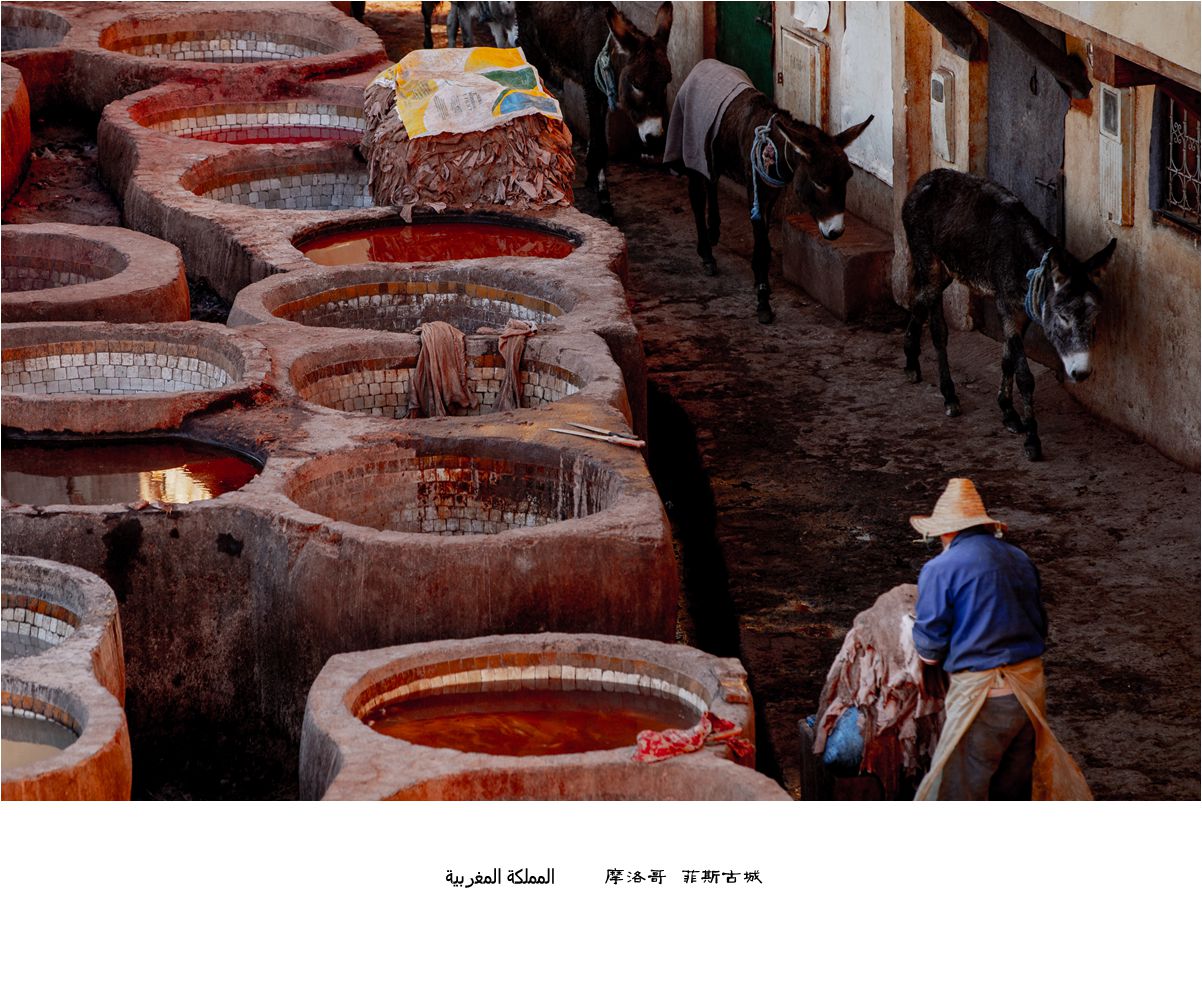

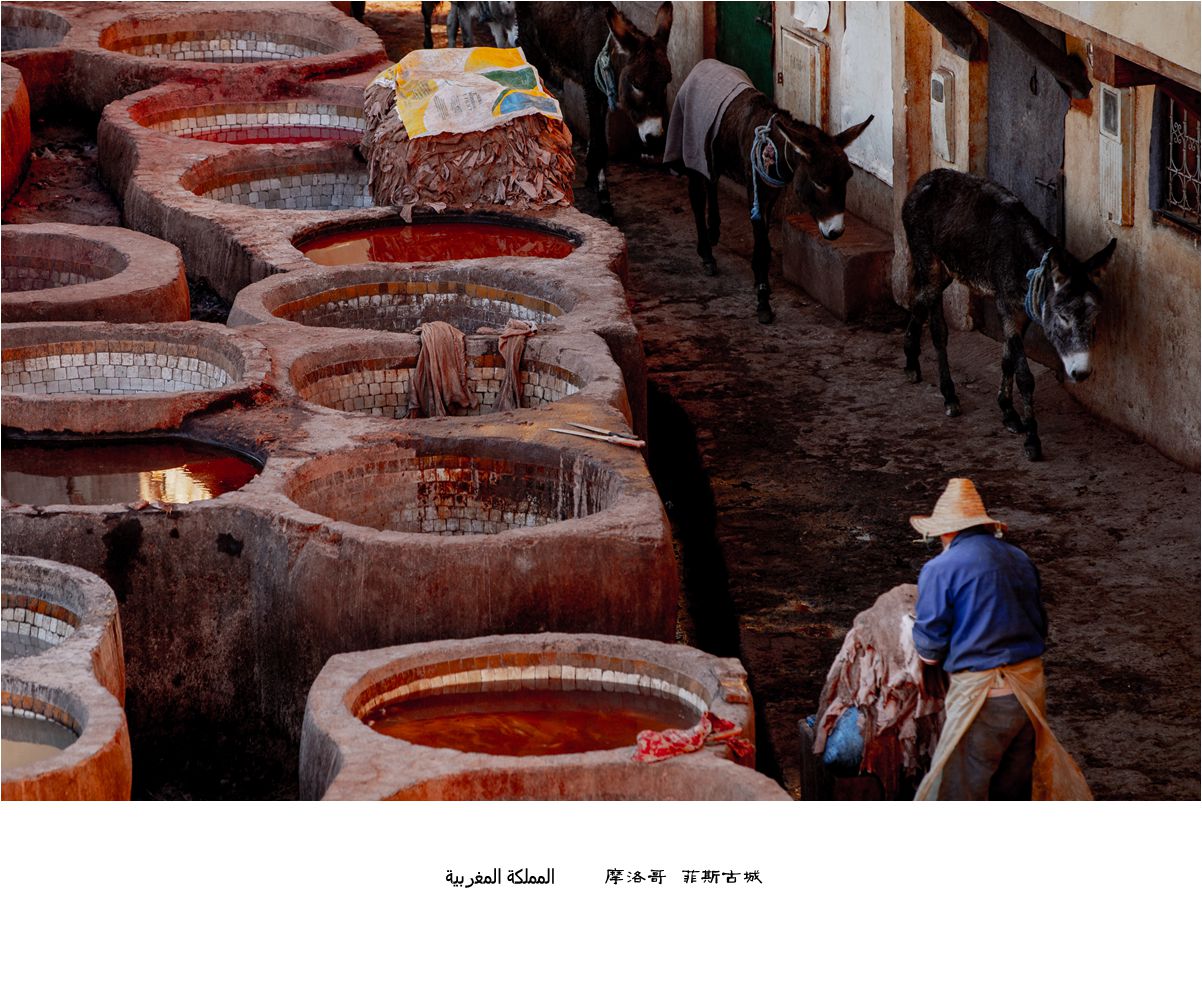

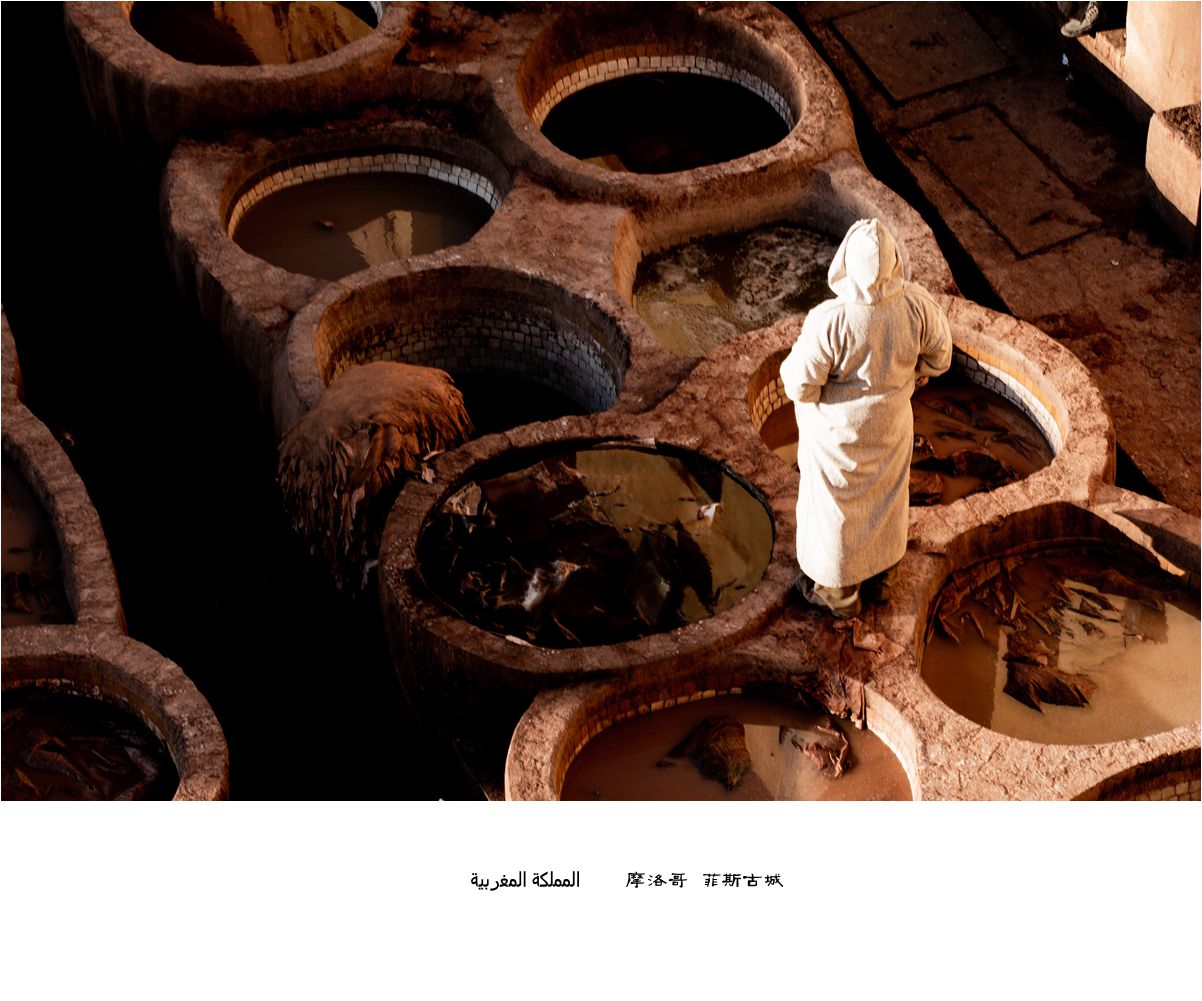

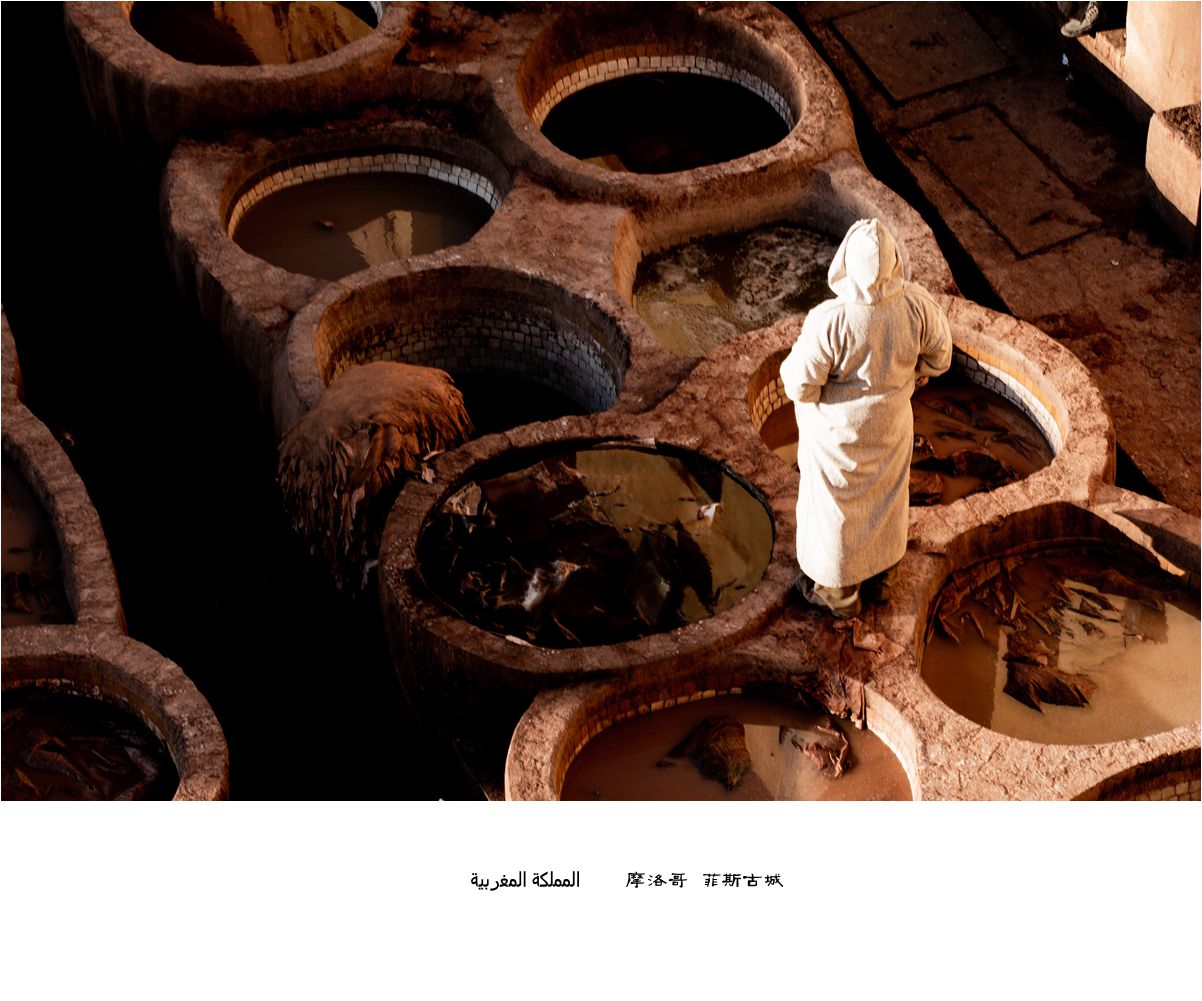

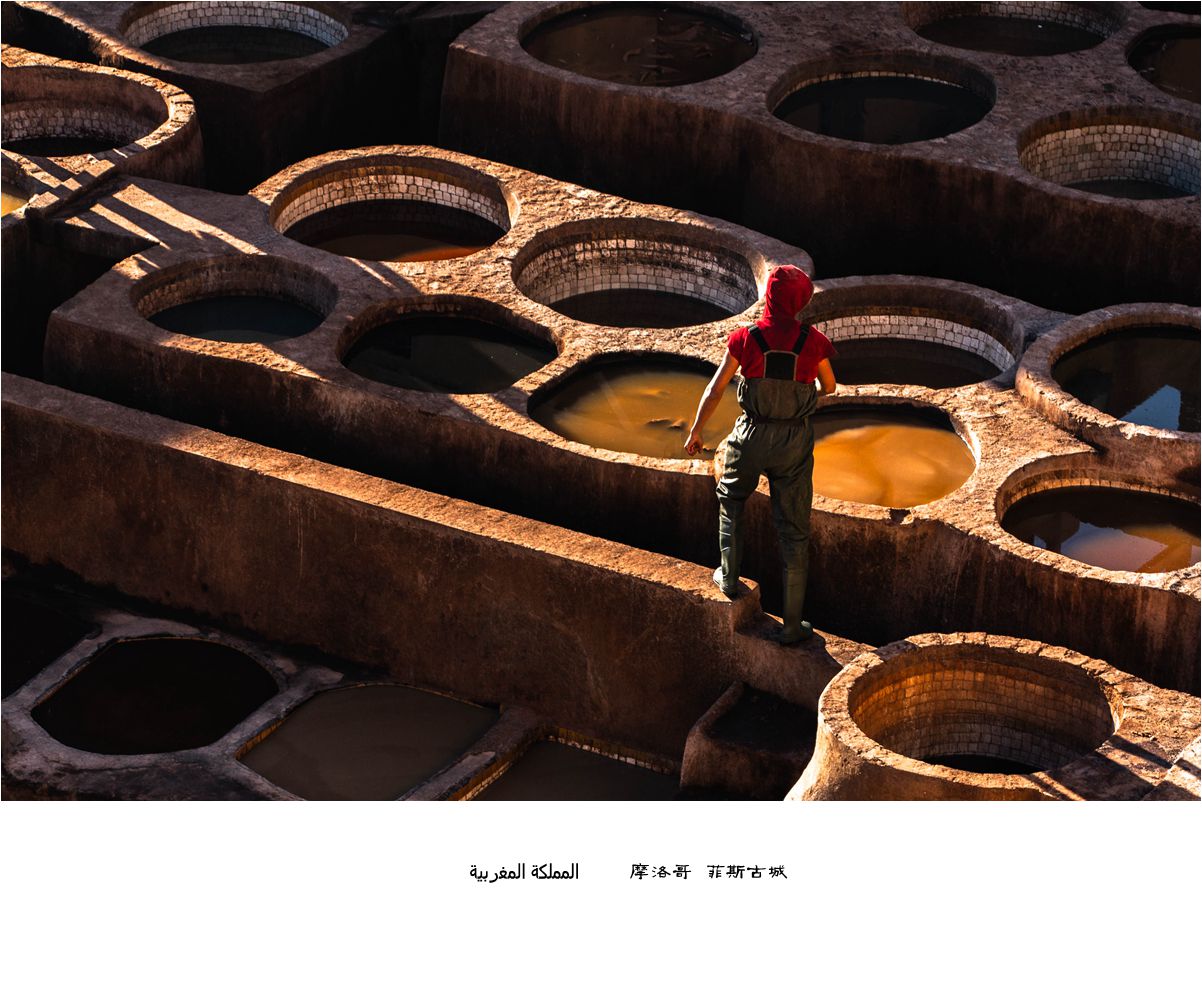

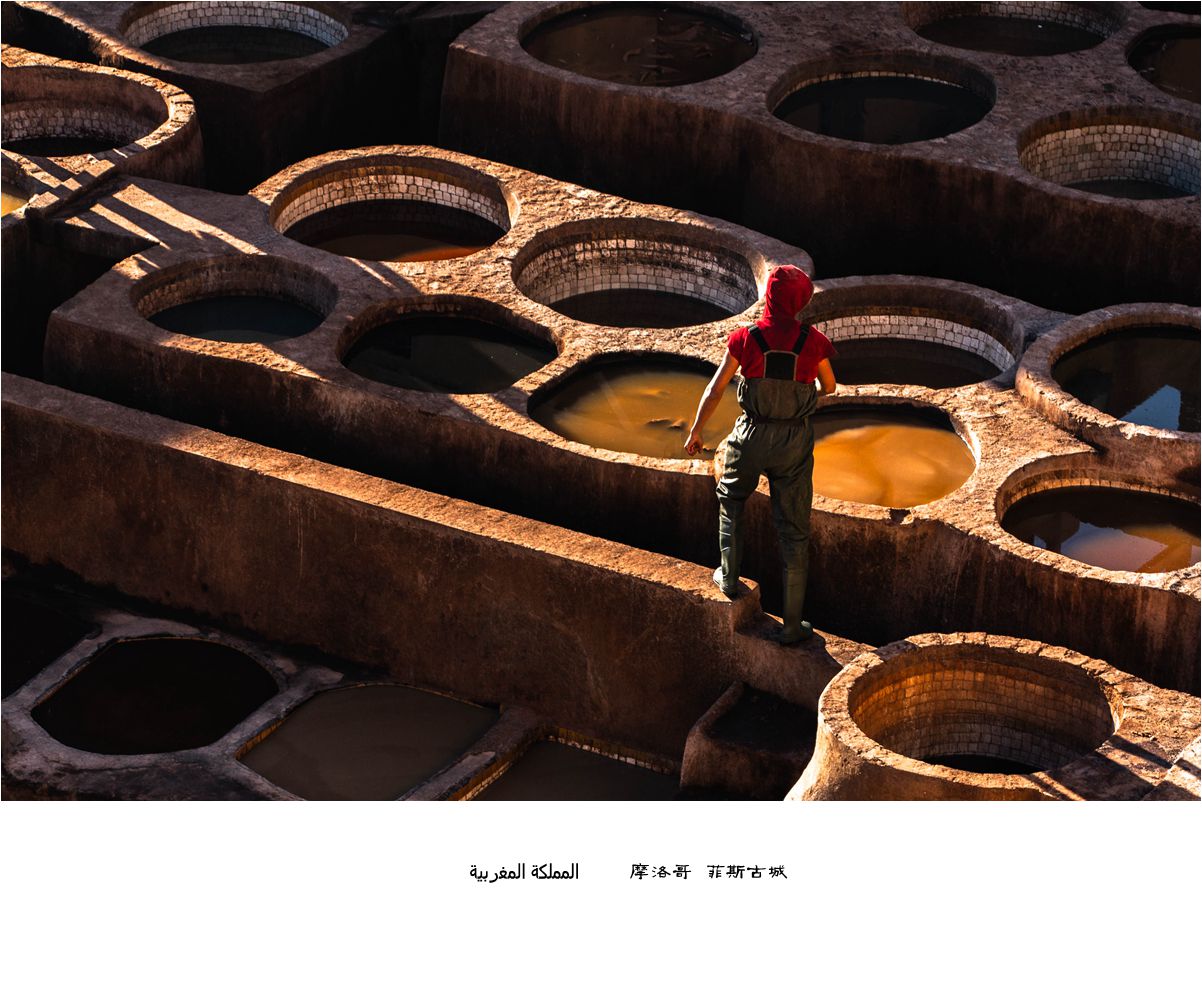

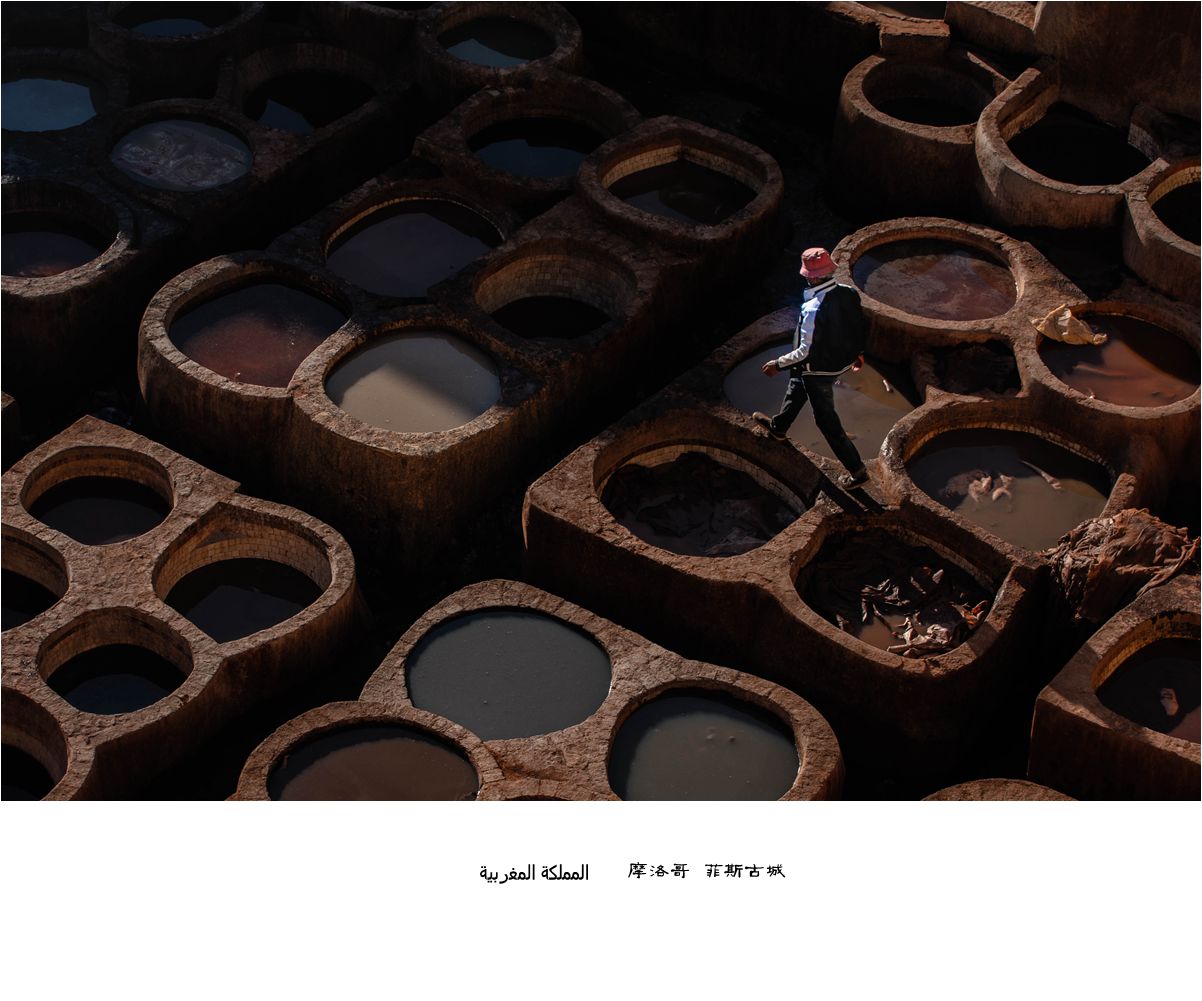

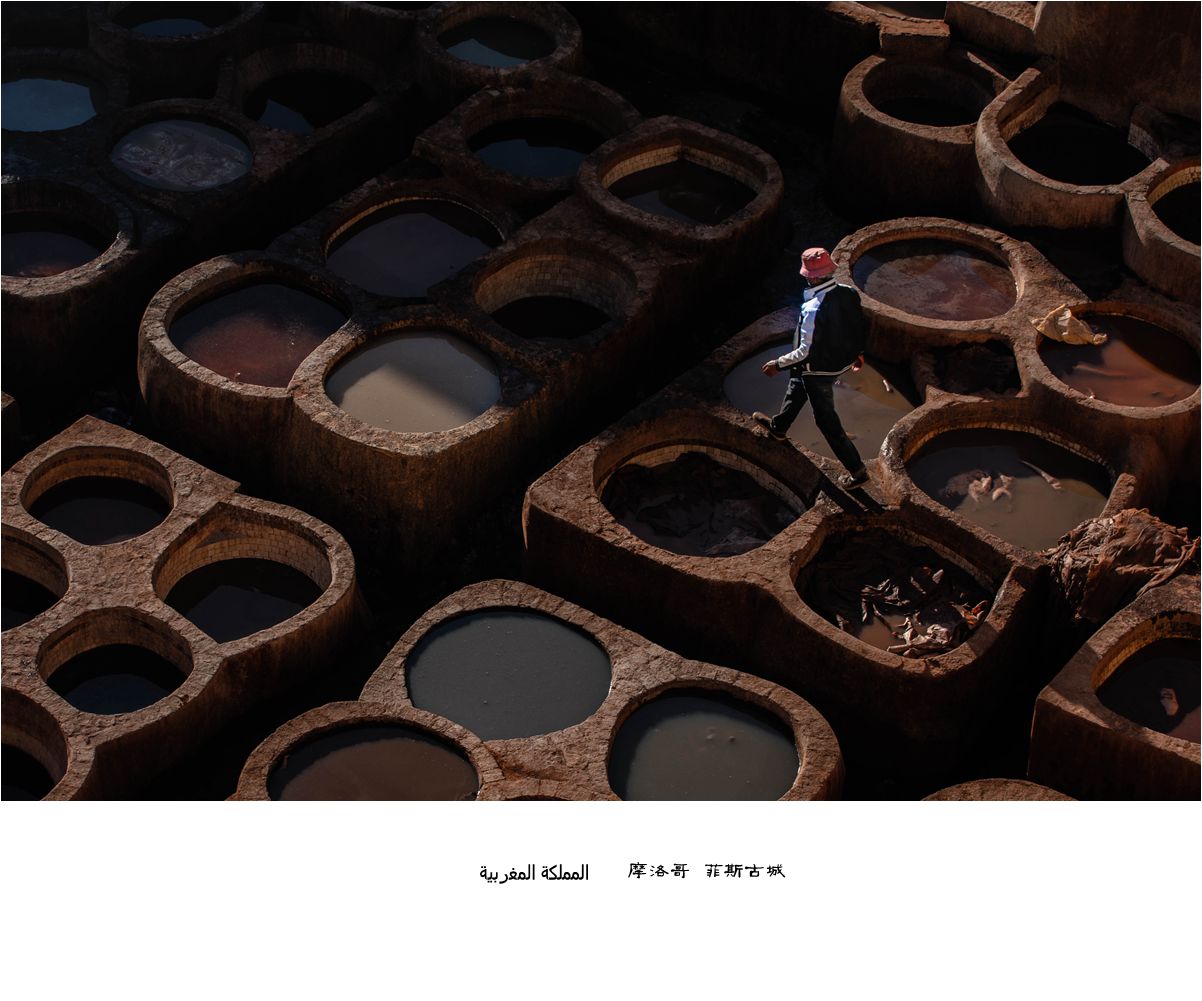

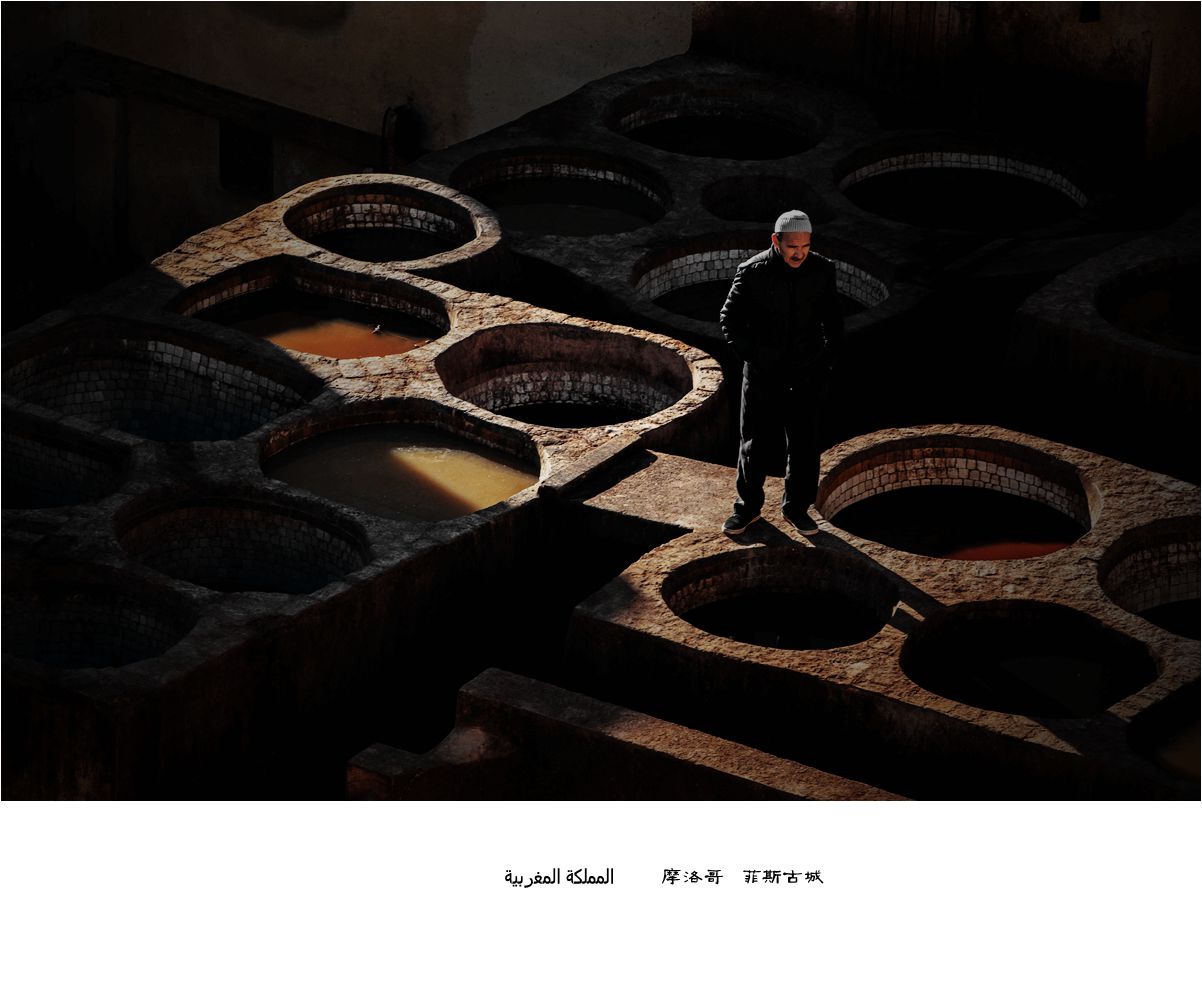

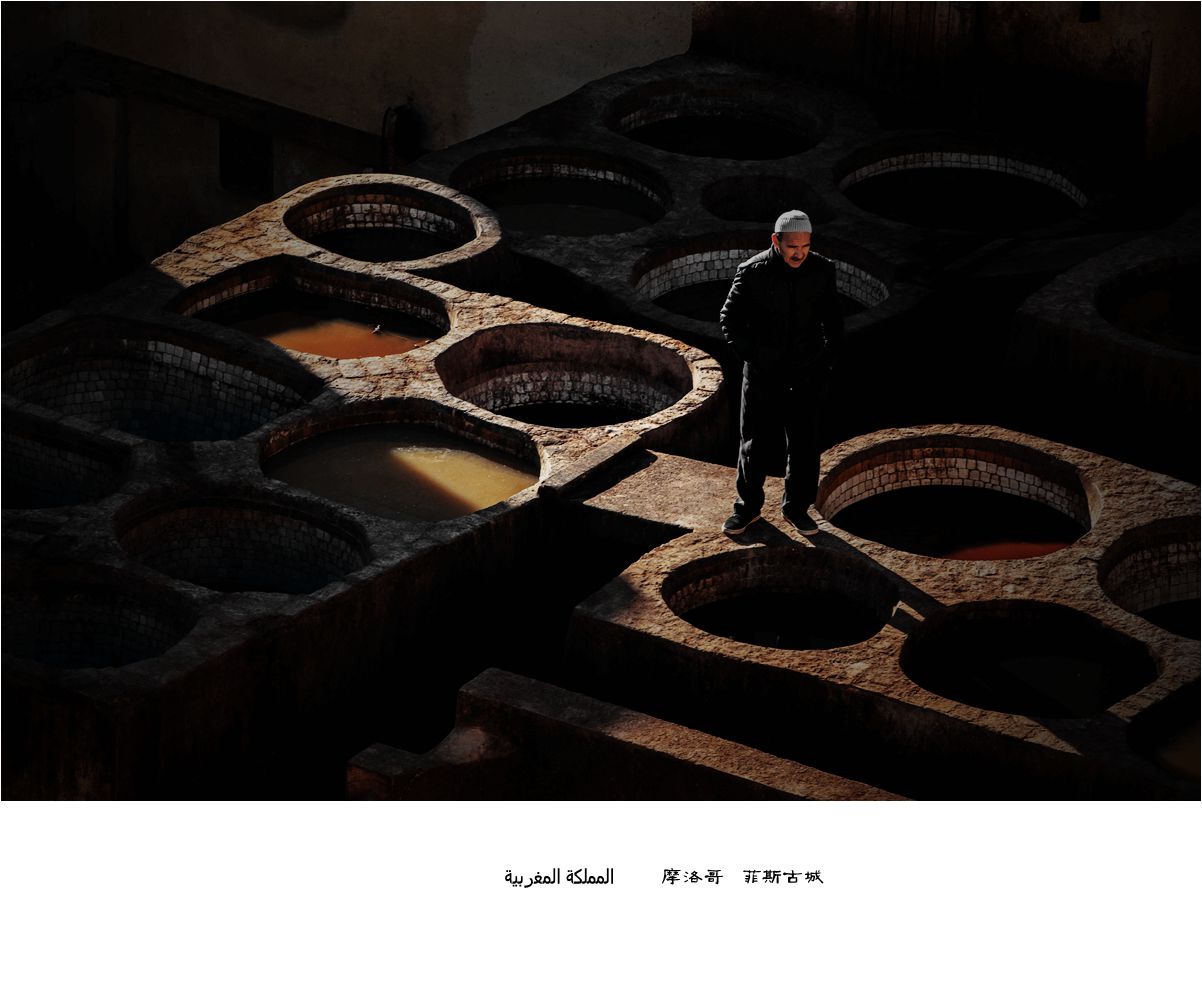

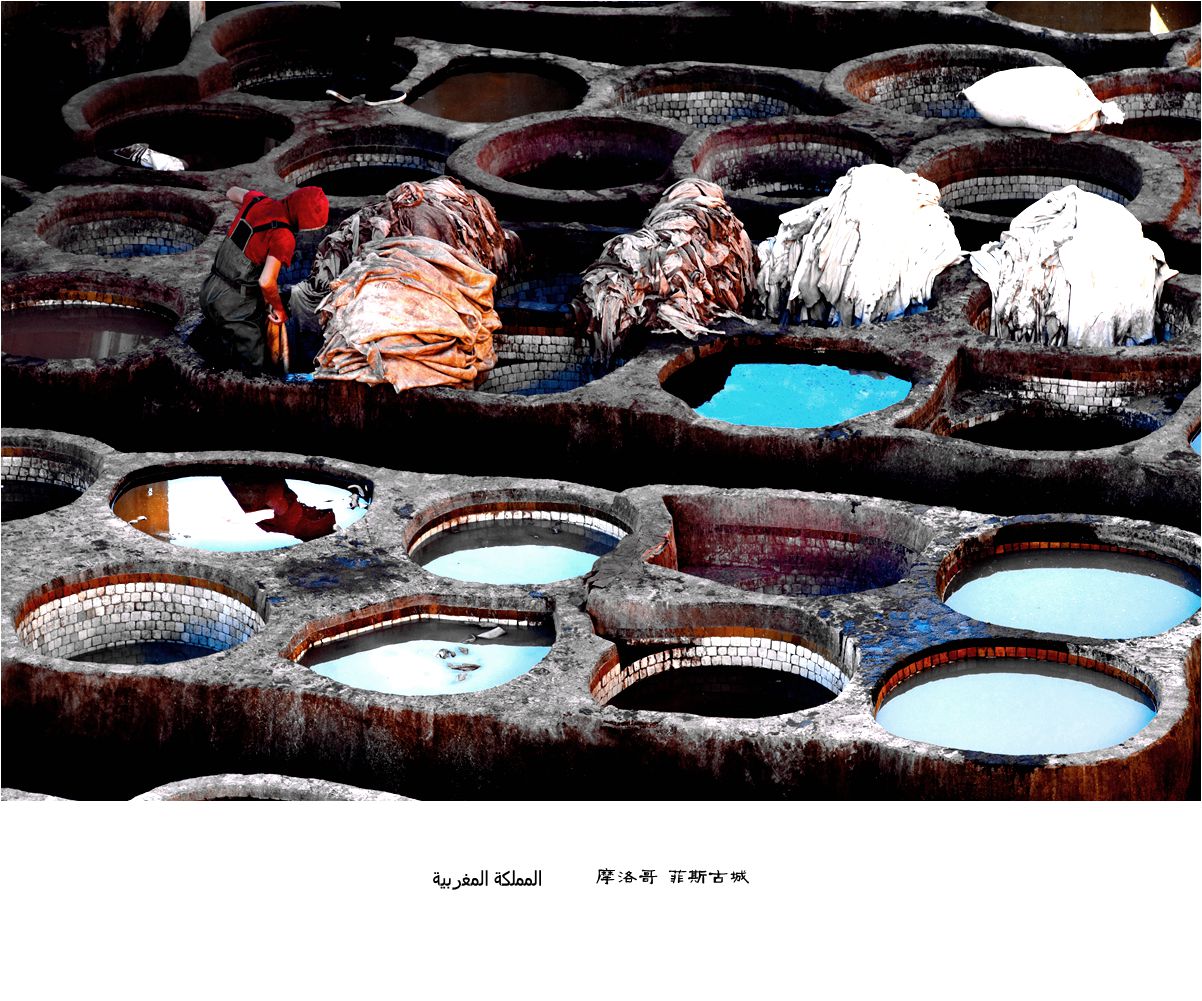

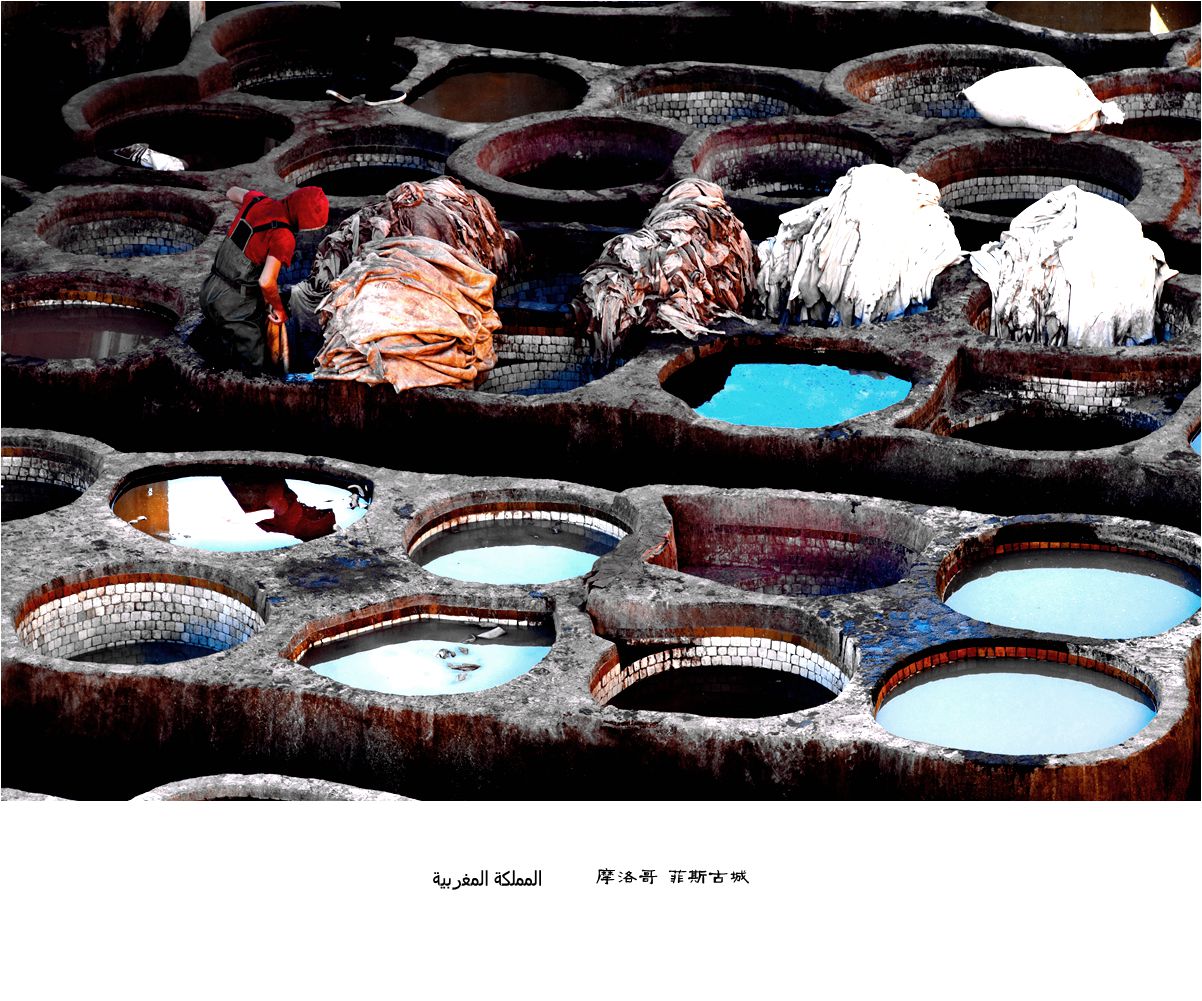

古城菲斯是大家此行程中拍摄游览的重点,所以在菲斯住了两个晚上。大家在老城区主如果扫街拍人文,然后去了古兰经学院、穆雷伊德瑞斯陵寝和娜塔琳水池,还重点去了皮革染色作坊拍摄。最后,到城外高处拍摄菲斯古城全景。

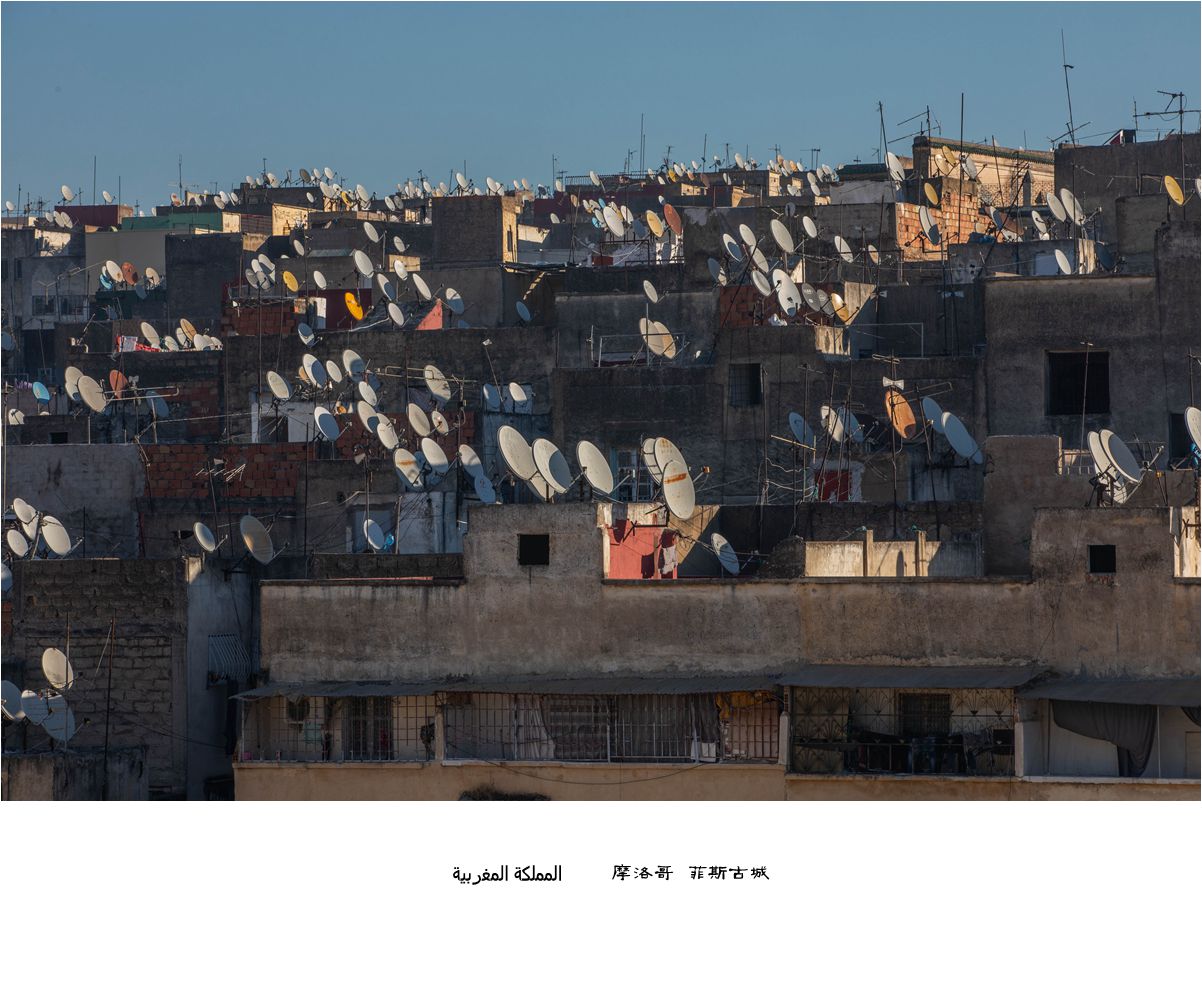

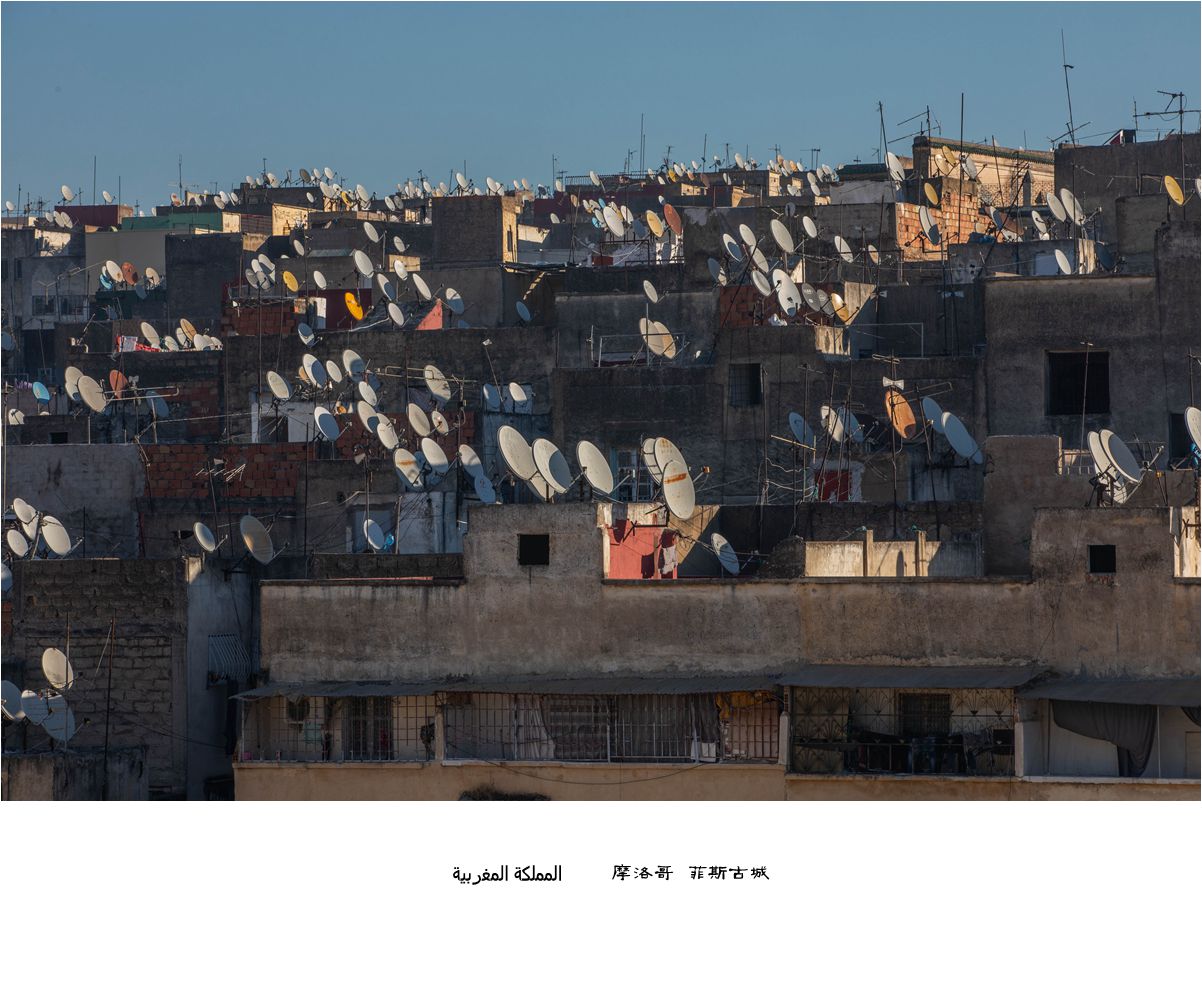

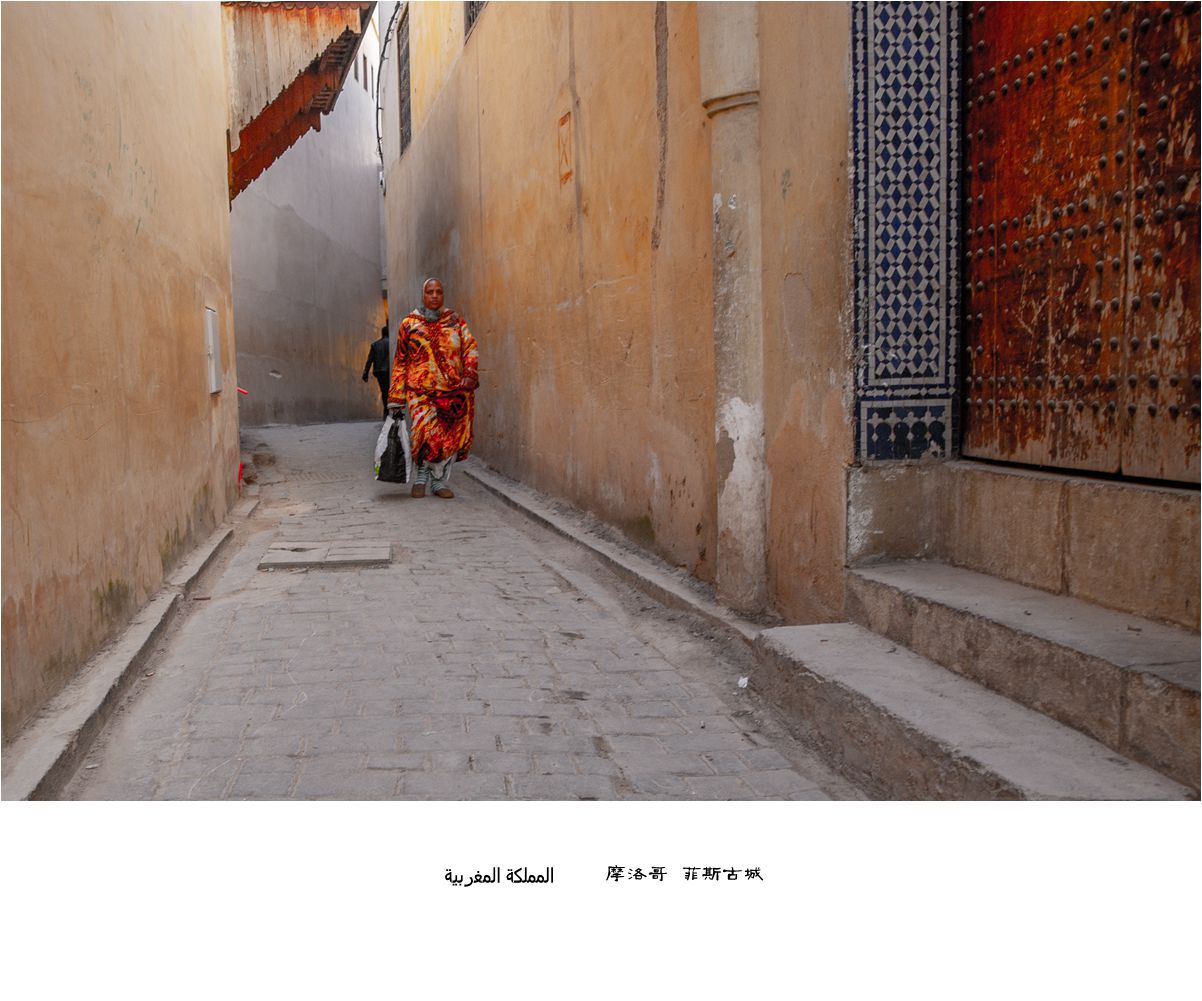

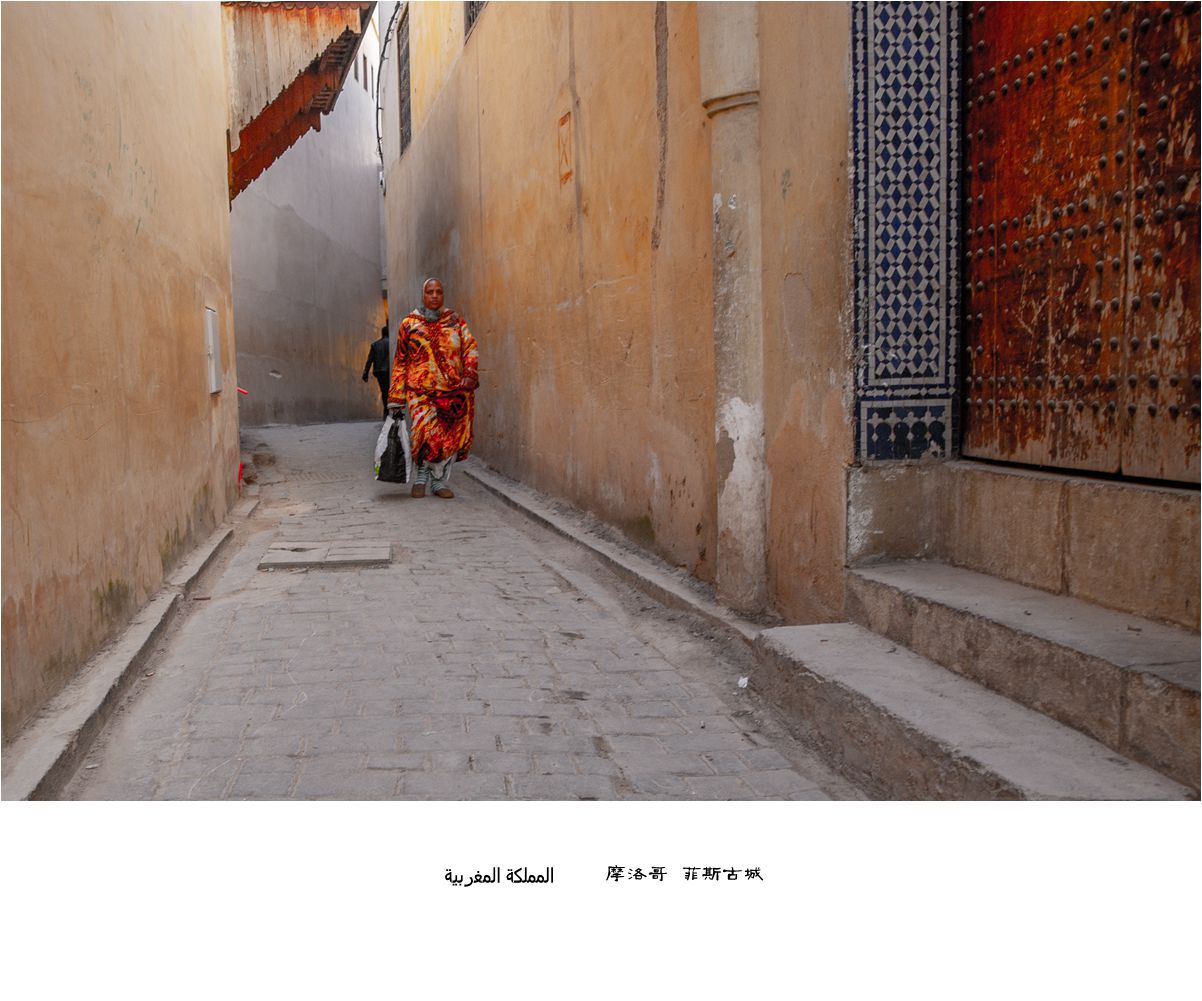

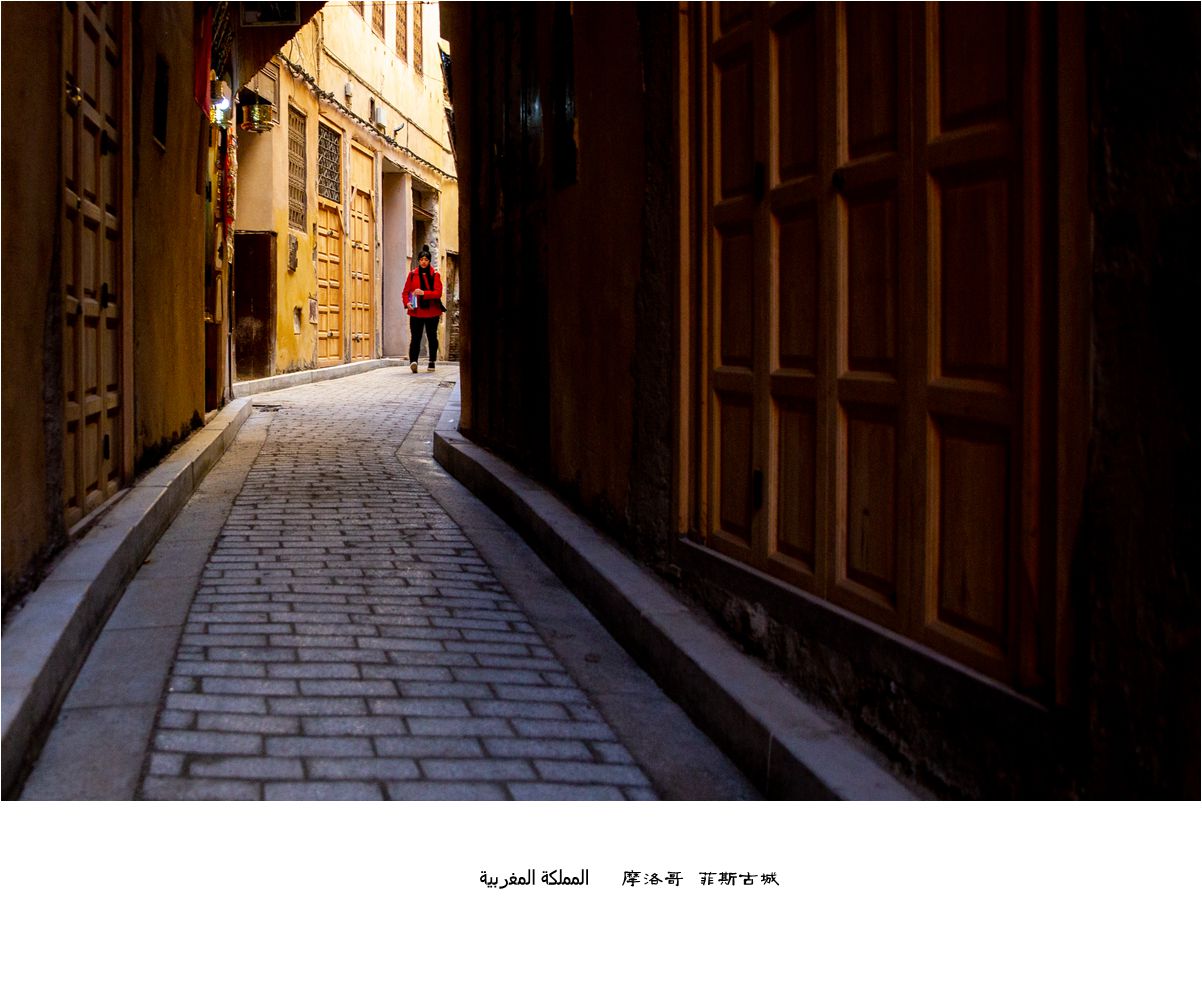

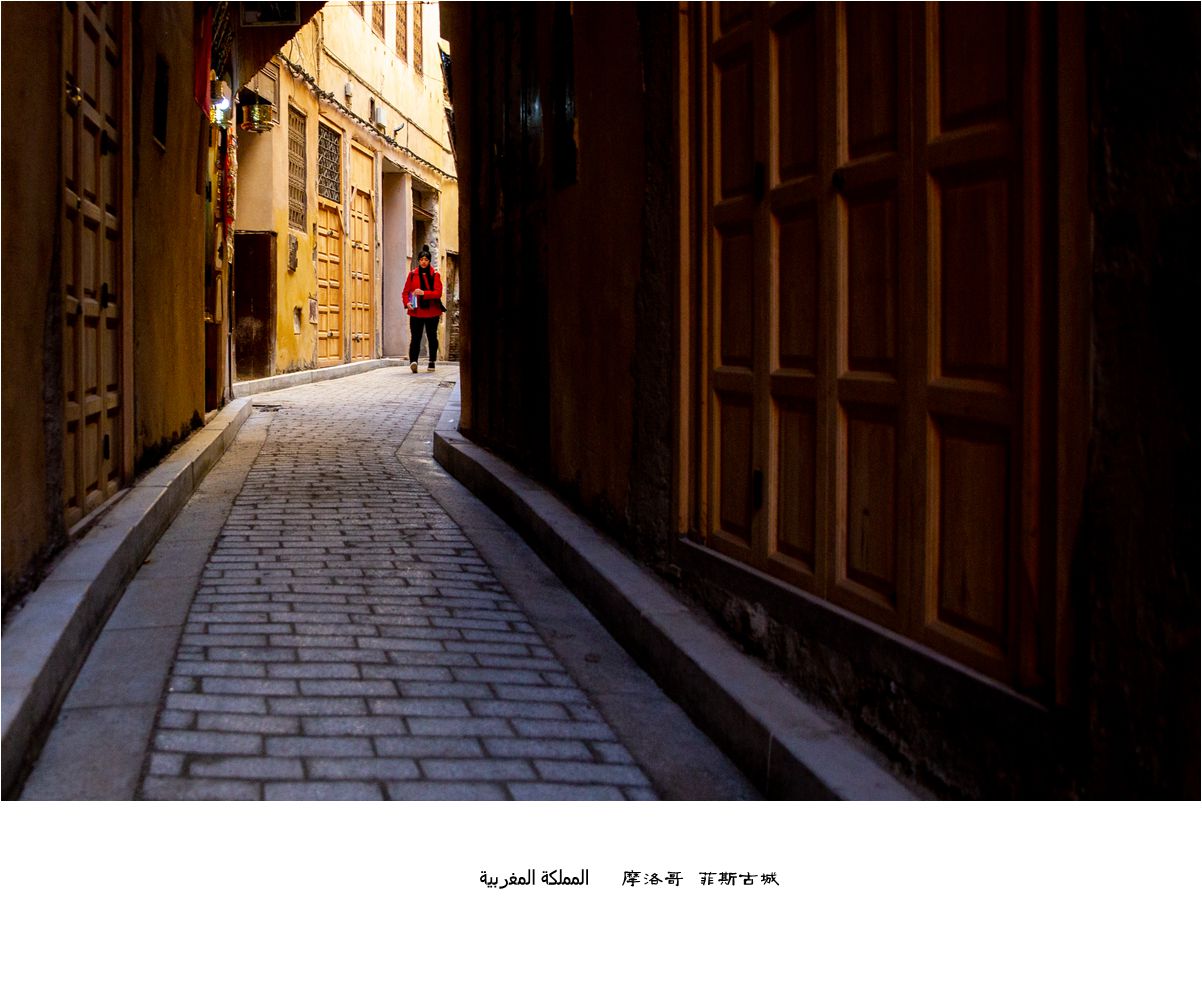

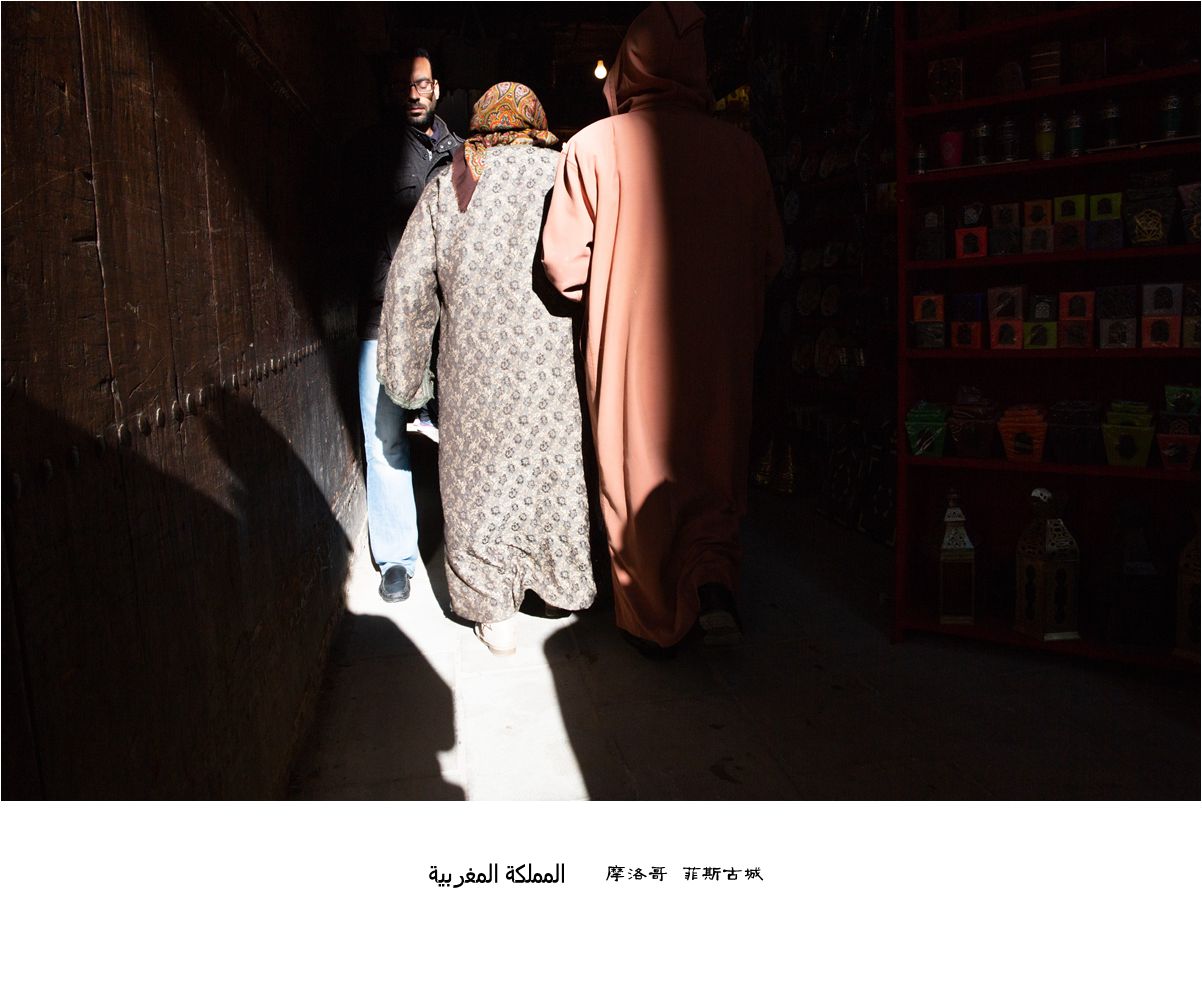

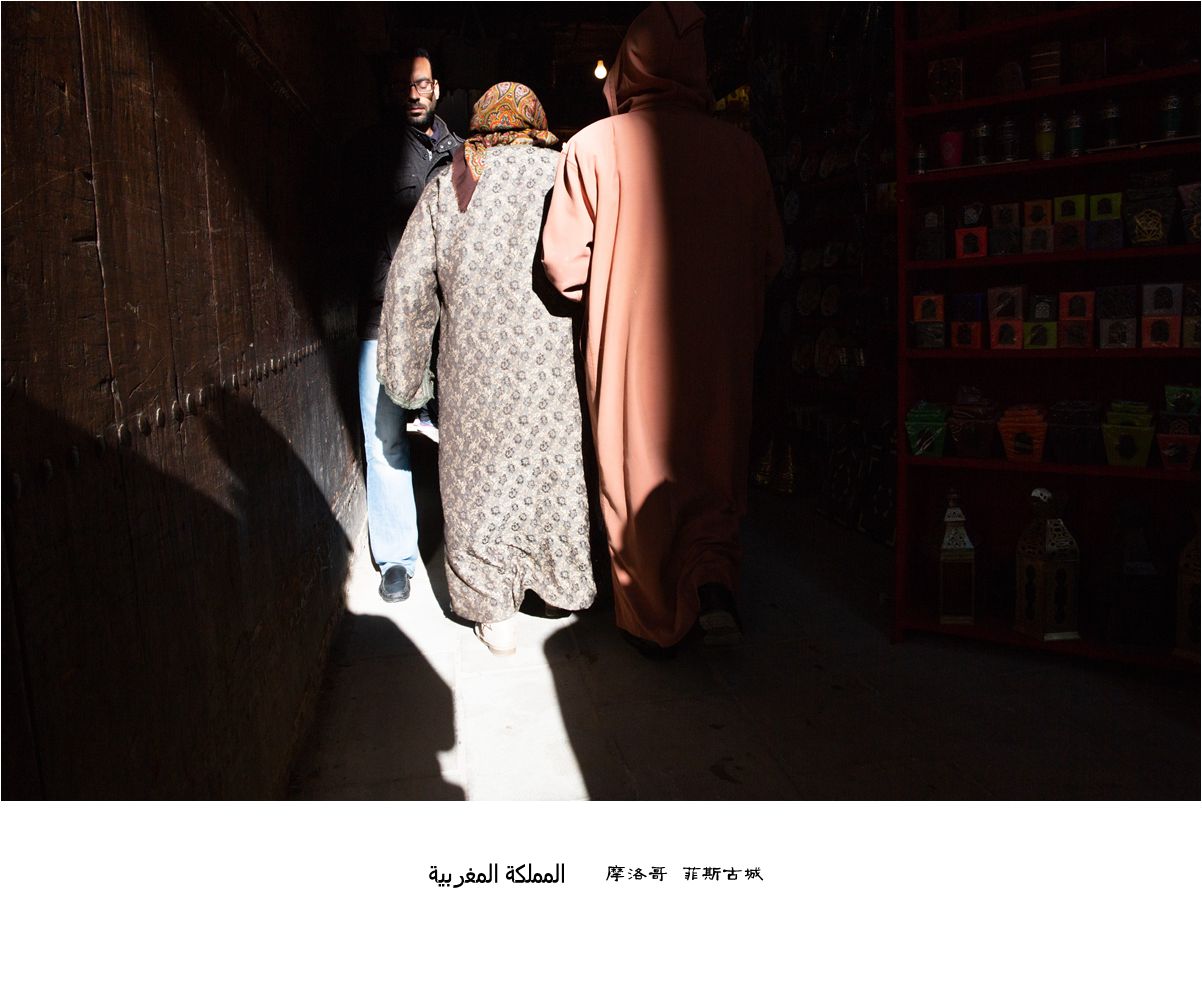

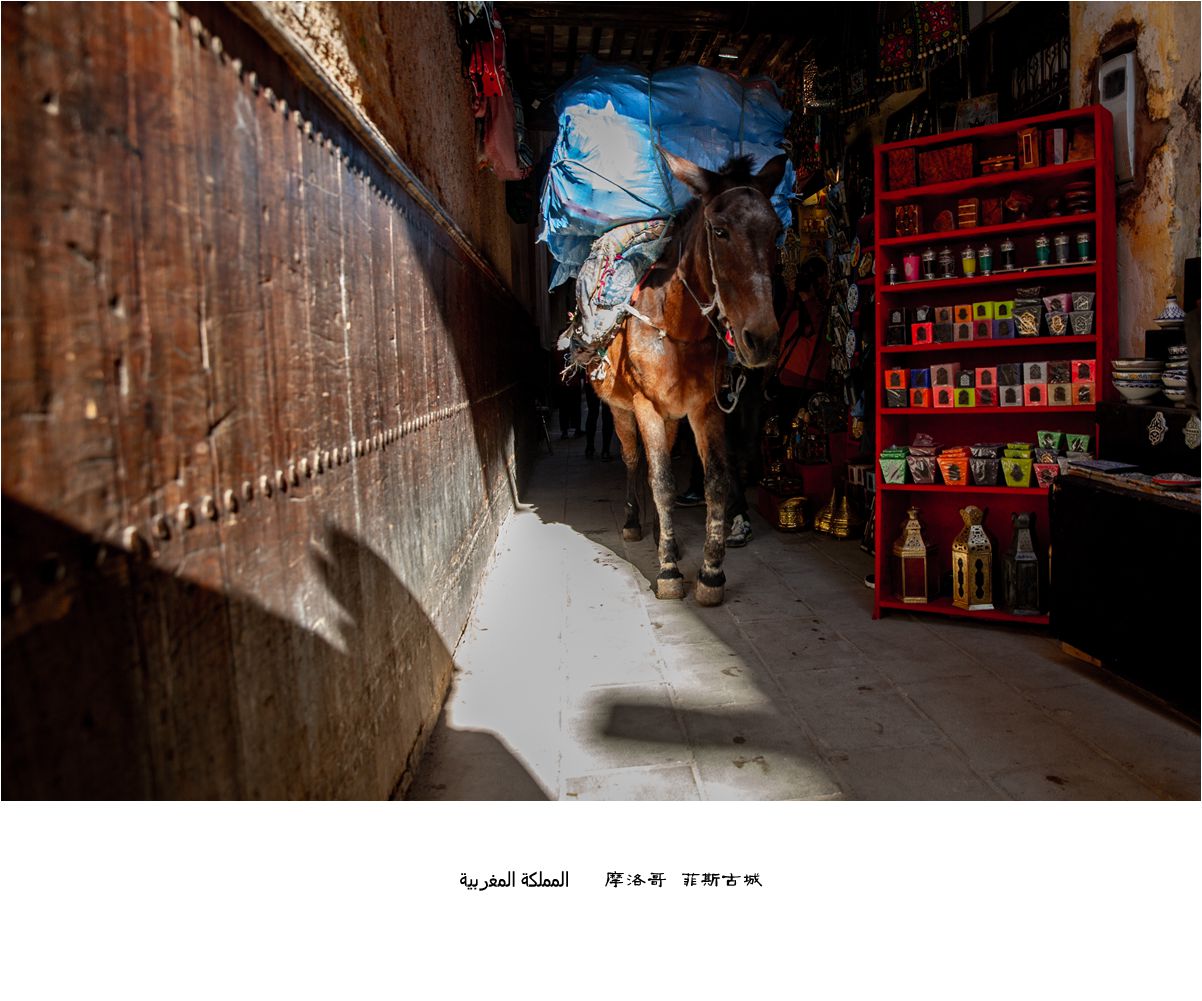

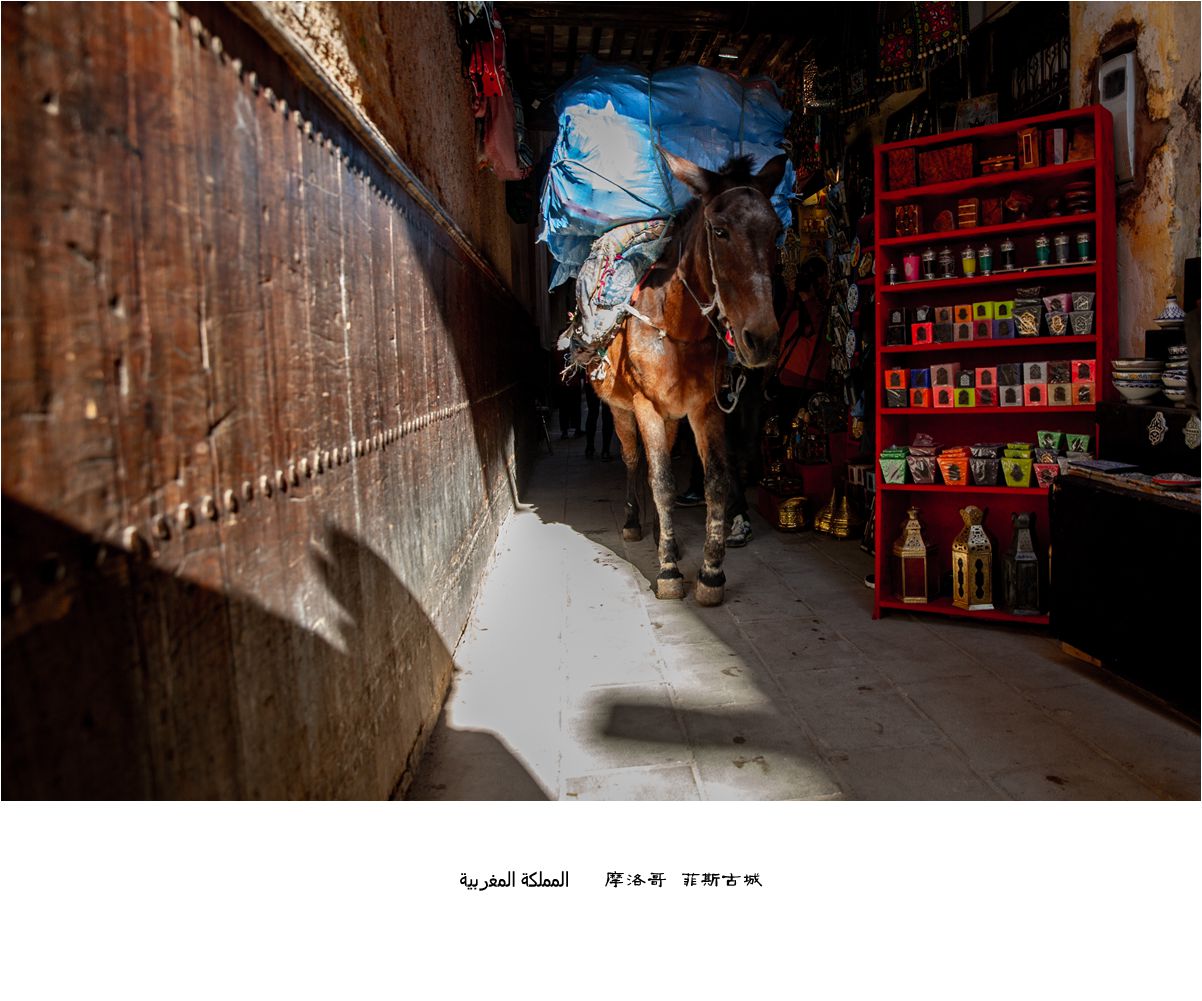

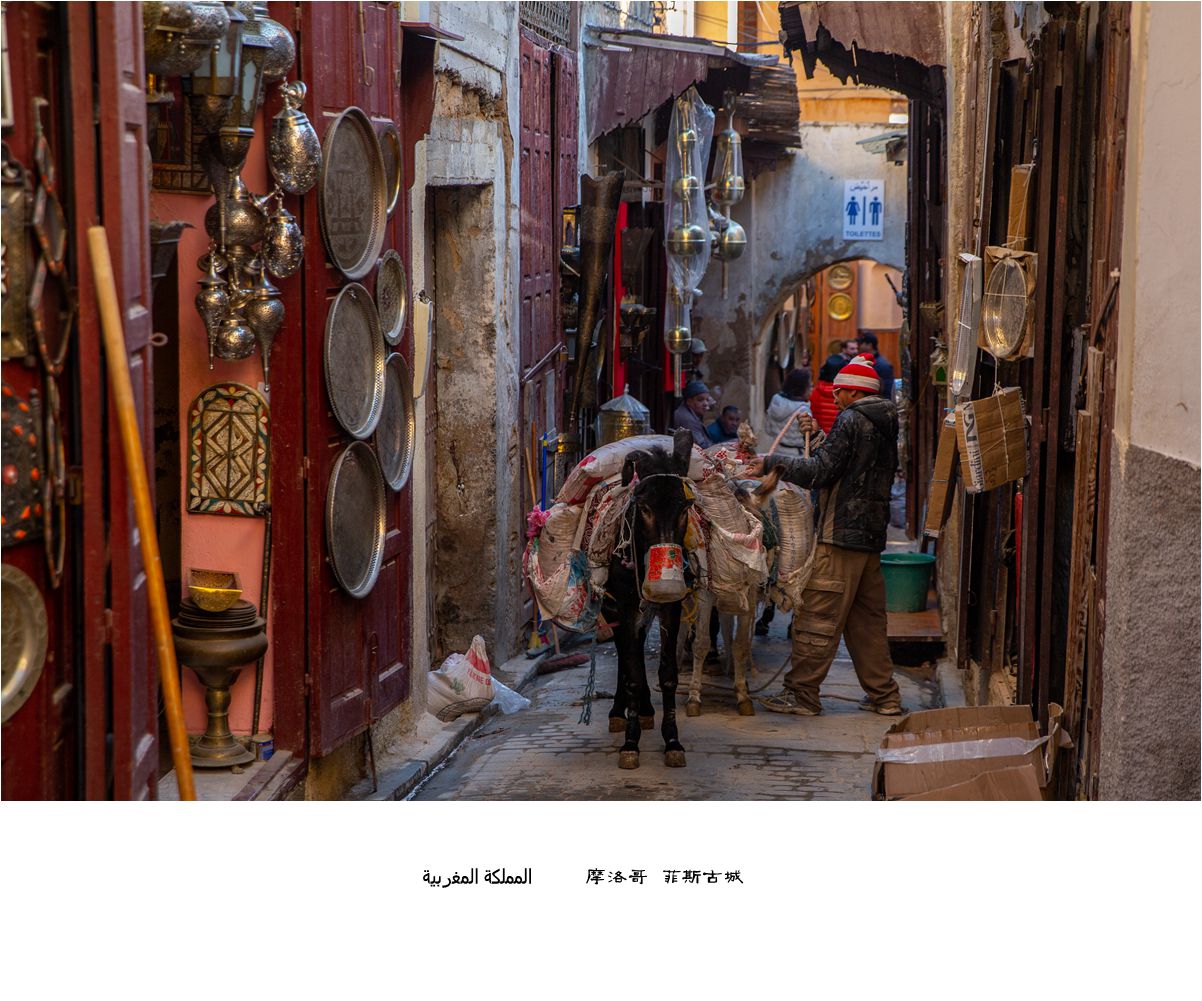

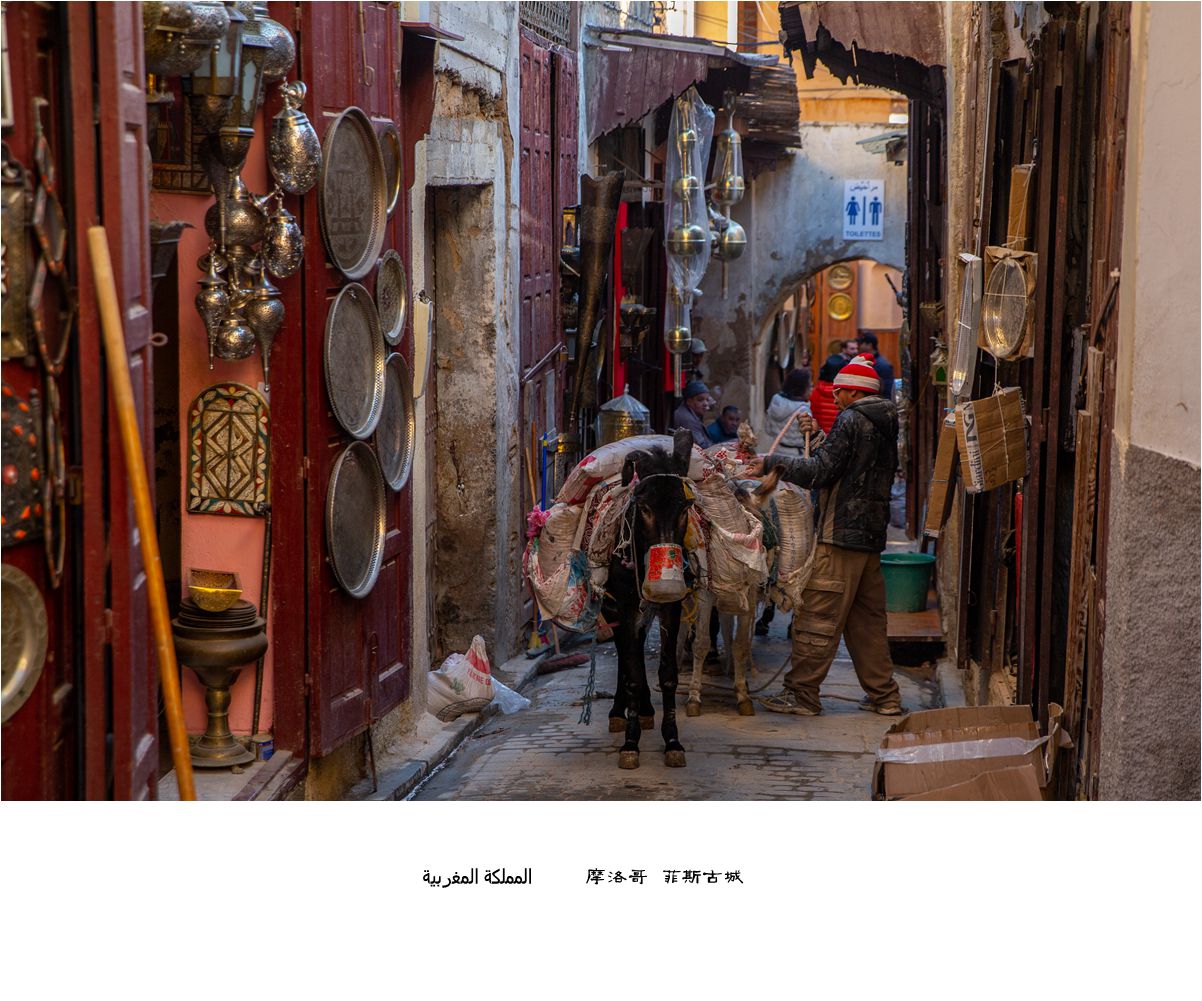

在摩洛哥的四大古都之中,菲斯(Fes)有规模最大的古城区,也是全世界现存的最大中世纪古城区。由于年代久远,没统一的规划,菲斯又被叫做“迷宫之城”,9000条小巷连环曲折,藏下了360多座清真寺。进入古城宛如走进迷宫,转过一个口又是一个口,绕过一条街又是另一条街,街道曲曲折折,看不到尽头,据了解就是当地人有时也会转晕。但古城里推行健全,商店,作坊聚全,据了解城内一些居民一辈子没出过城门,一生就生活在城中。

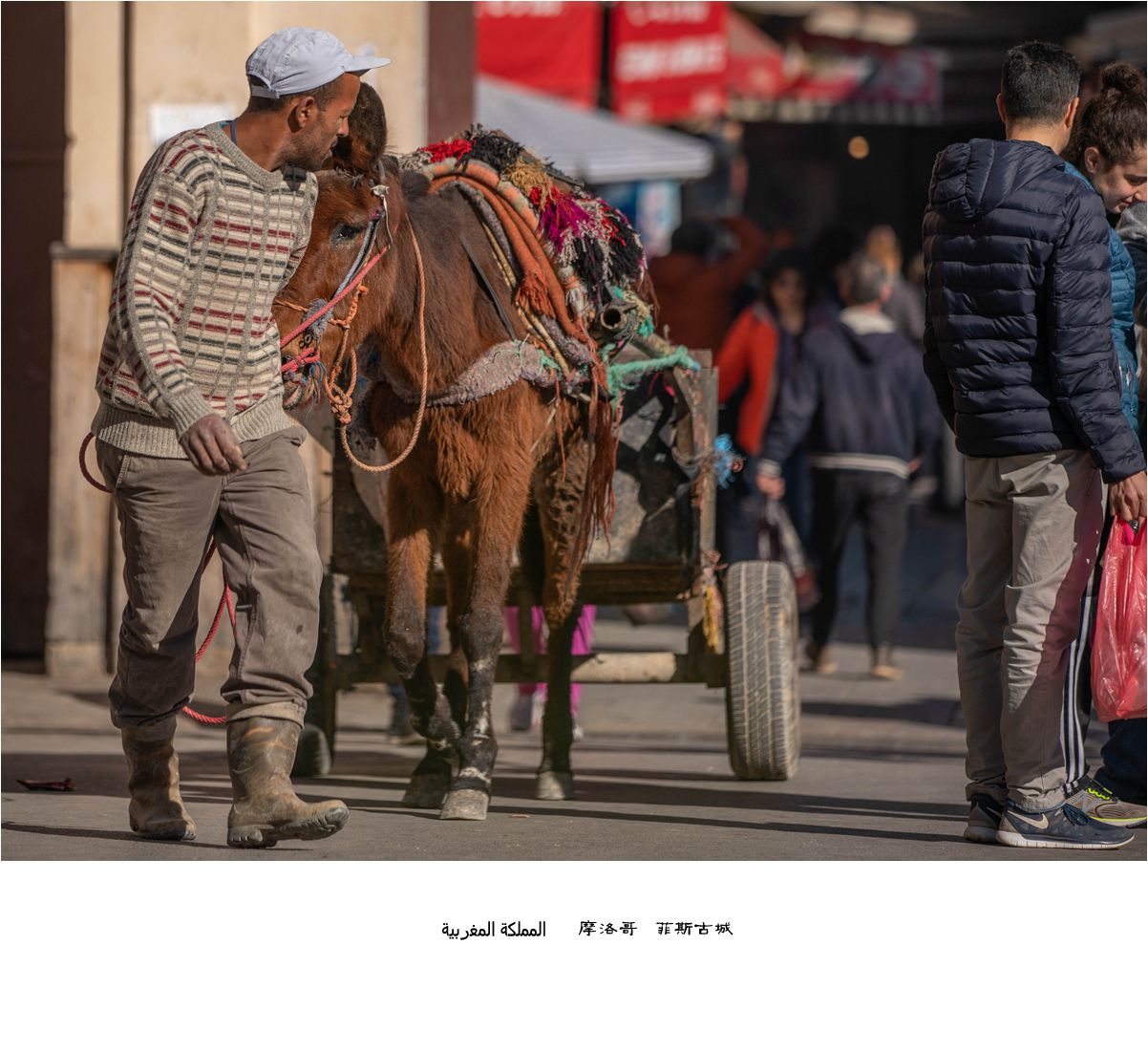

老城的街巷都非常狭窄,宽的地方,不过可三四人并排,窄的地方,仅容一人通过。适应这种路况,小毛驴和手推车成为主要运输工具,不需要担忧身后有汽车喇叭的催促,但要时不时为这两位“爷”让路。

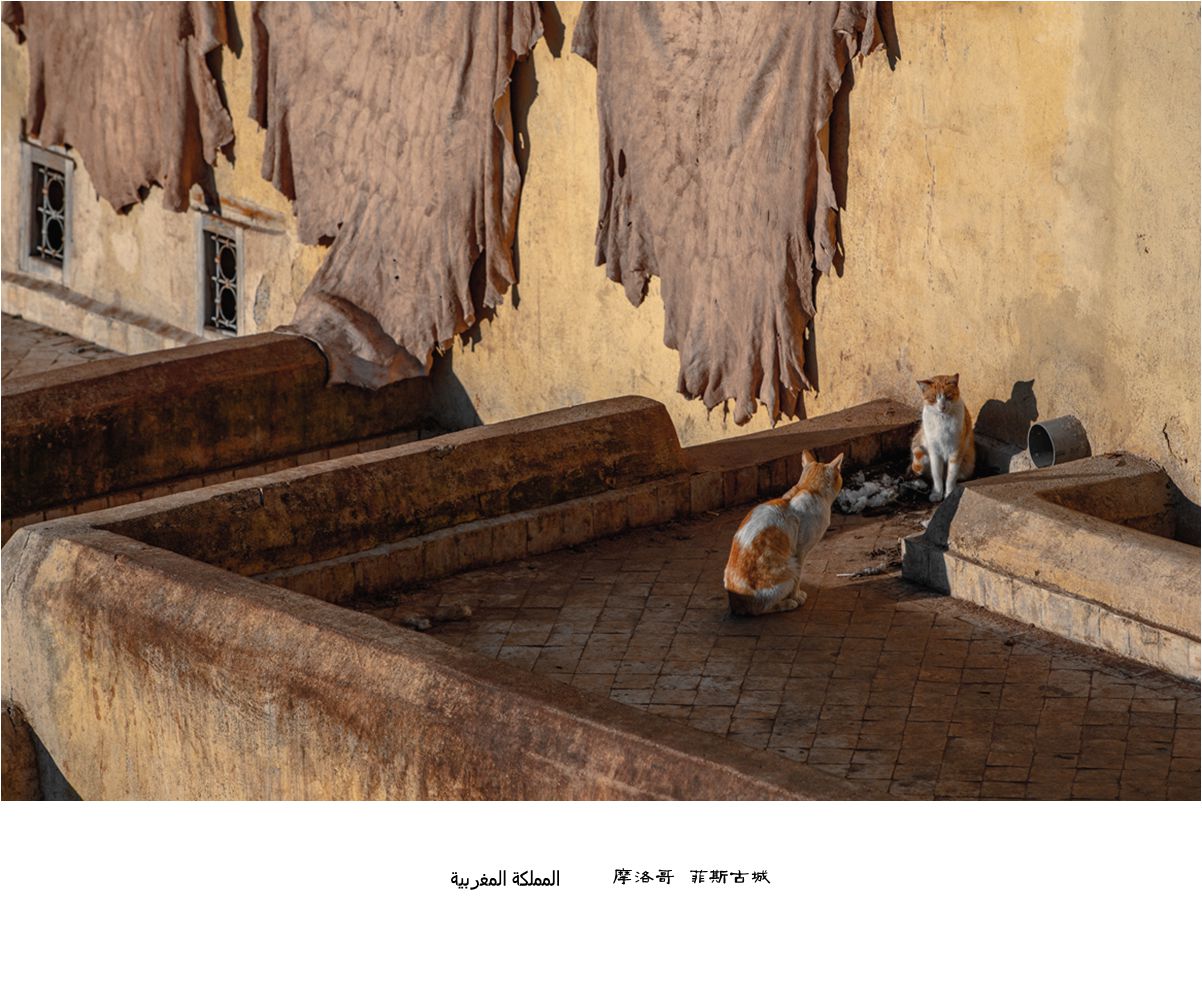

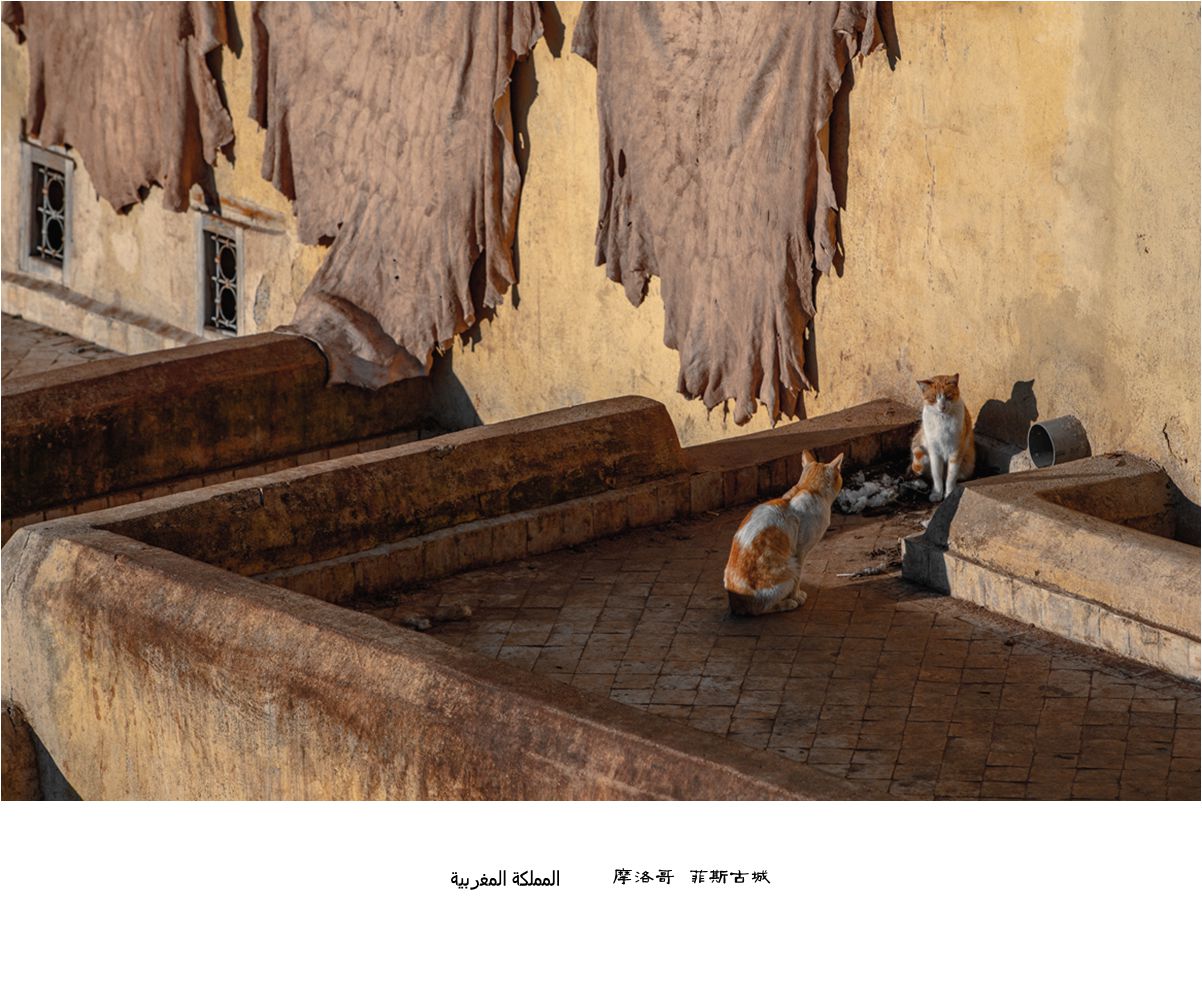

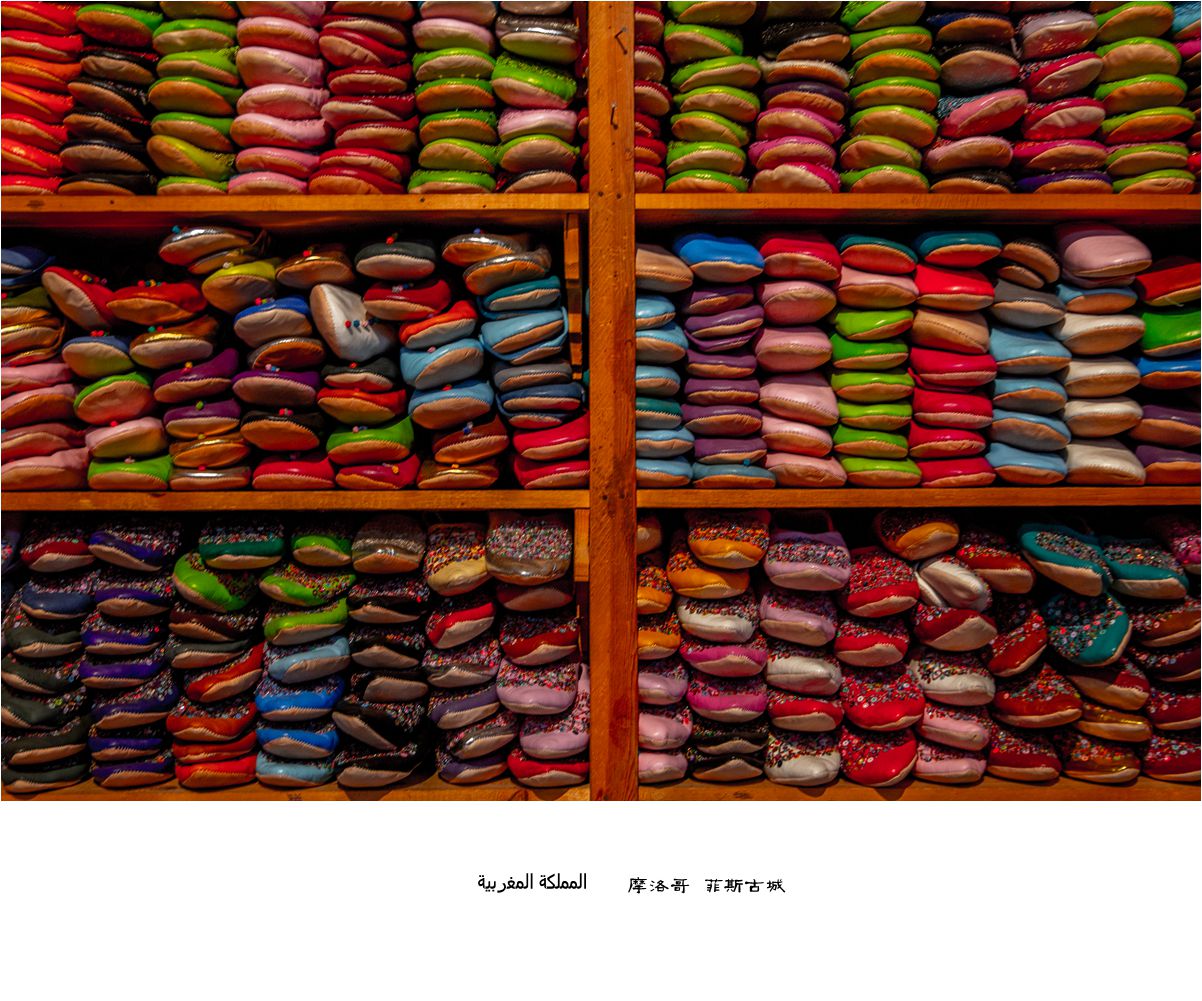

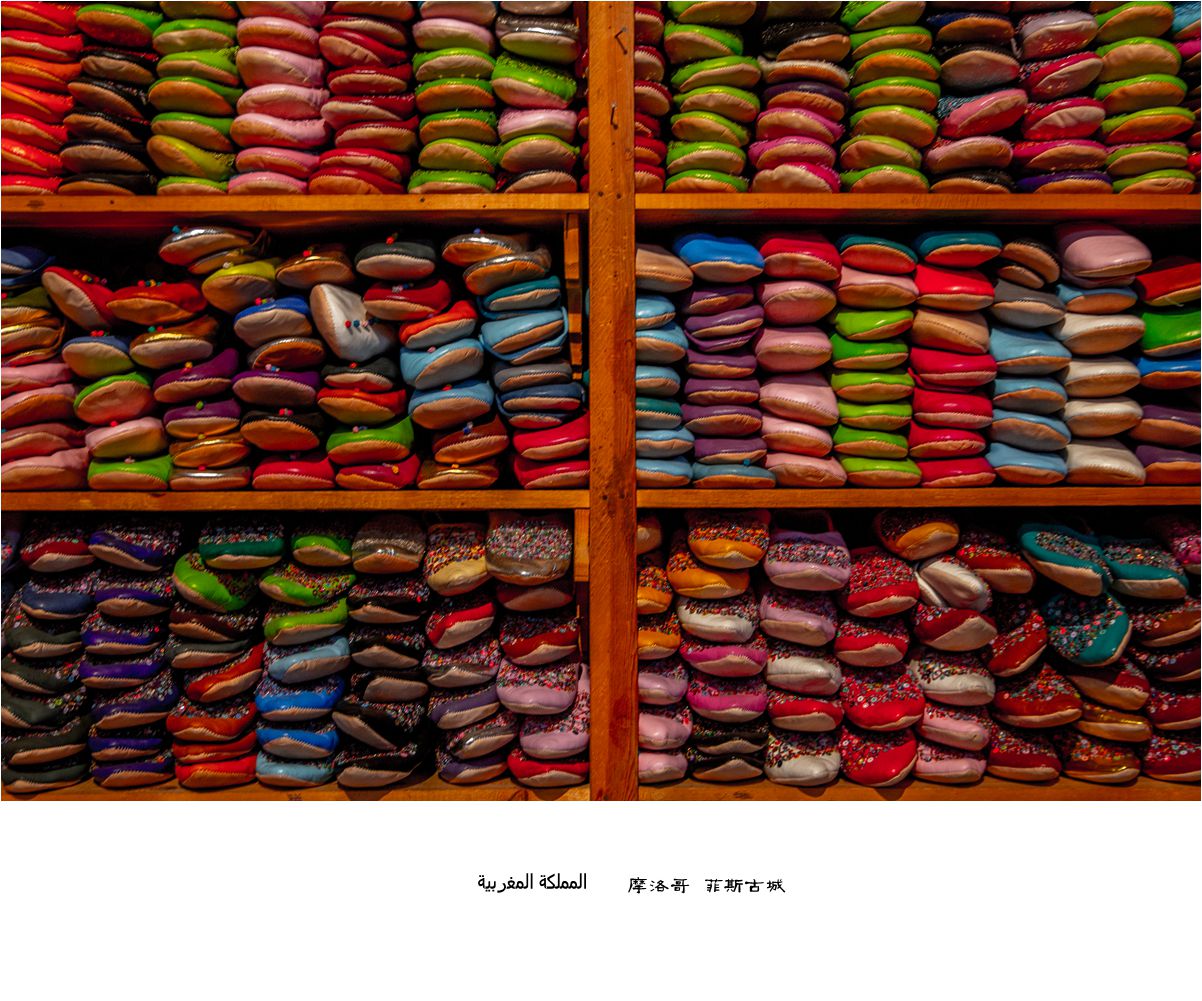

在菲斯古城游览拍摄印象比较深的应该是著名的皮革染坊。大家到菲斯的第二天早上,就去了大染坊游览拍摄。走在迂回曲折的小巷迷宫中,远远就能闻到一股难闻的味道,进入染坊高处时,领队给大家每个人发了几根薄荷叶,以防染坊味道重,大伙受不了。在高处可以看见当地人用毛驴送来一批批皮革,再将它们放入一格格染槽中,用传统搓揉及风干的古老办法,让天然植物的颜色在皮革上漂亮地呈现出来。之所以菲斯的皮革制品在北非享有盛誉,得益于每道工序依然严格地根据这种传统工艺进行着。

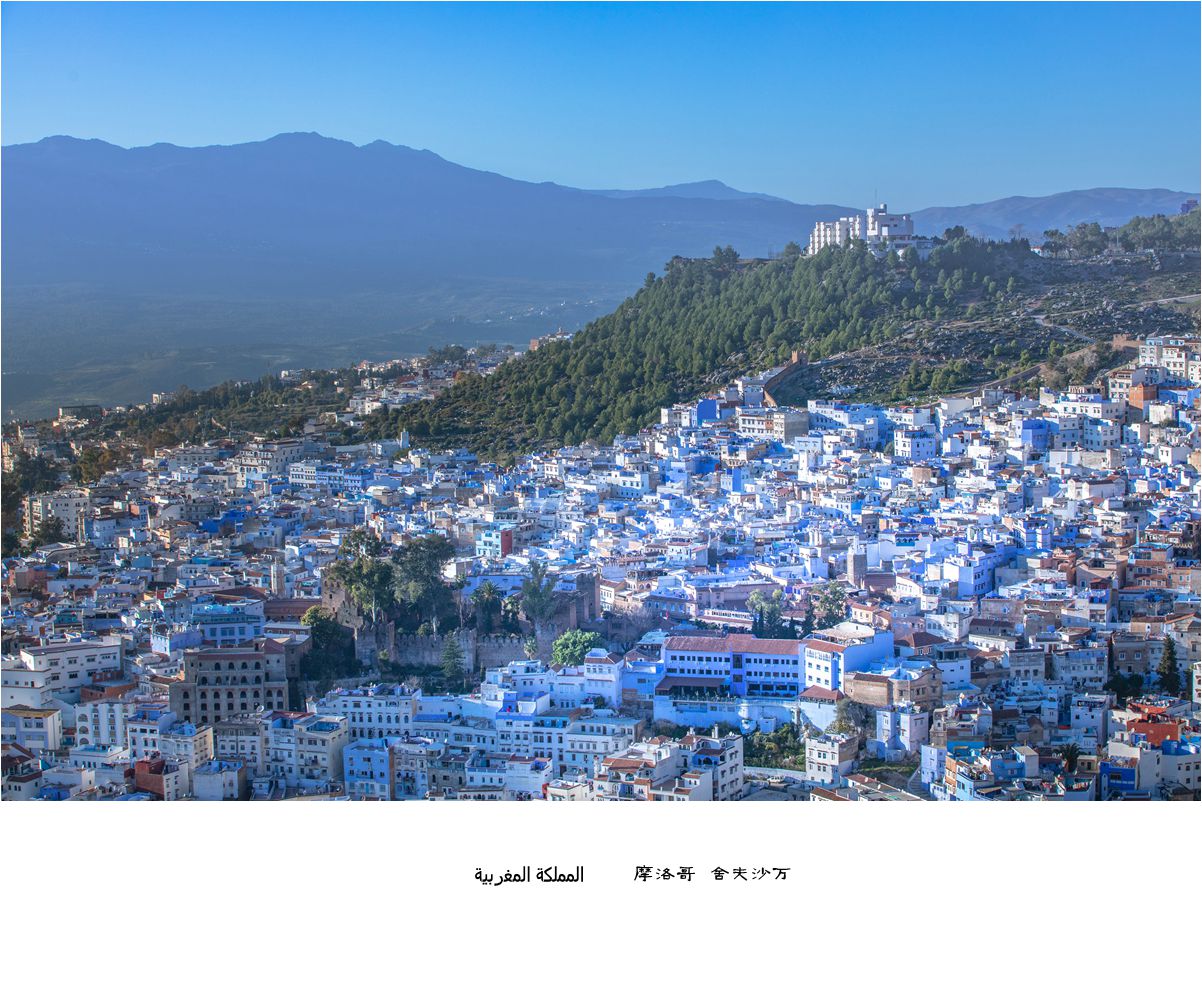

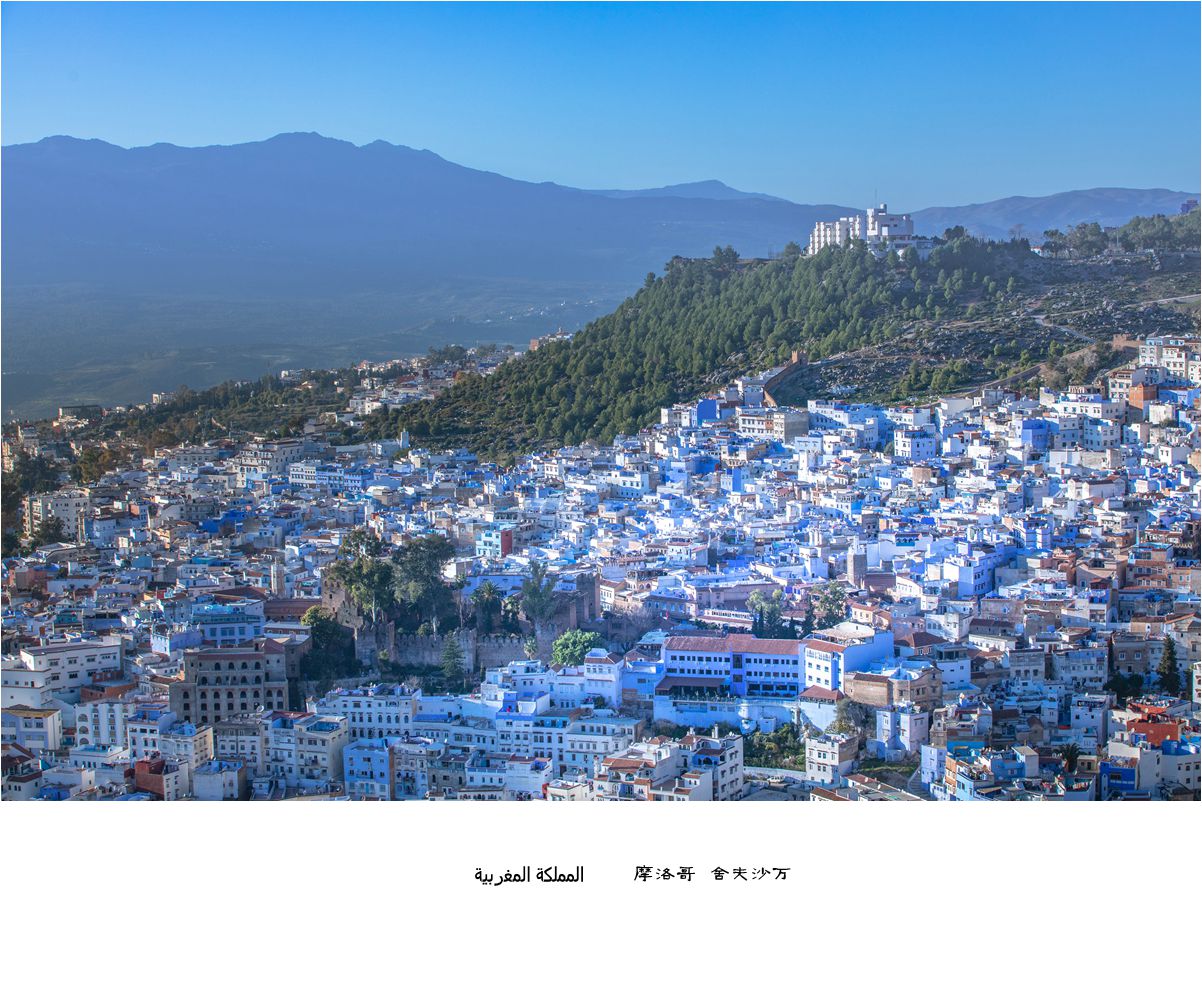

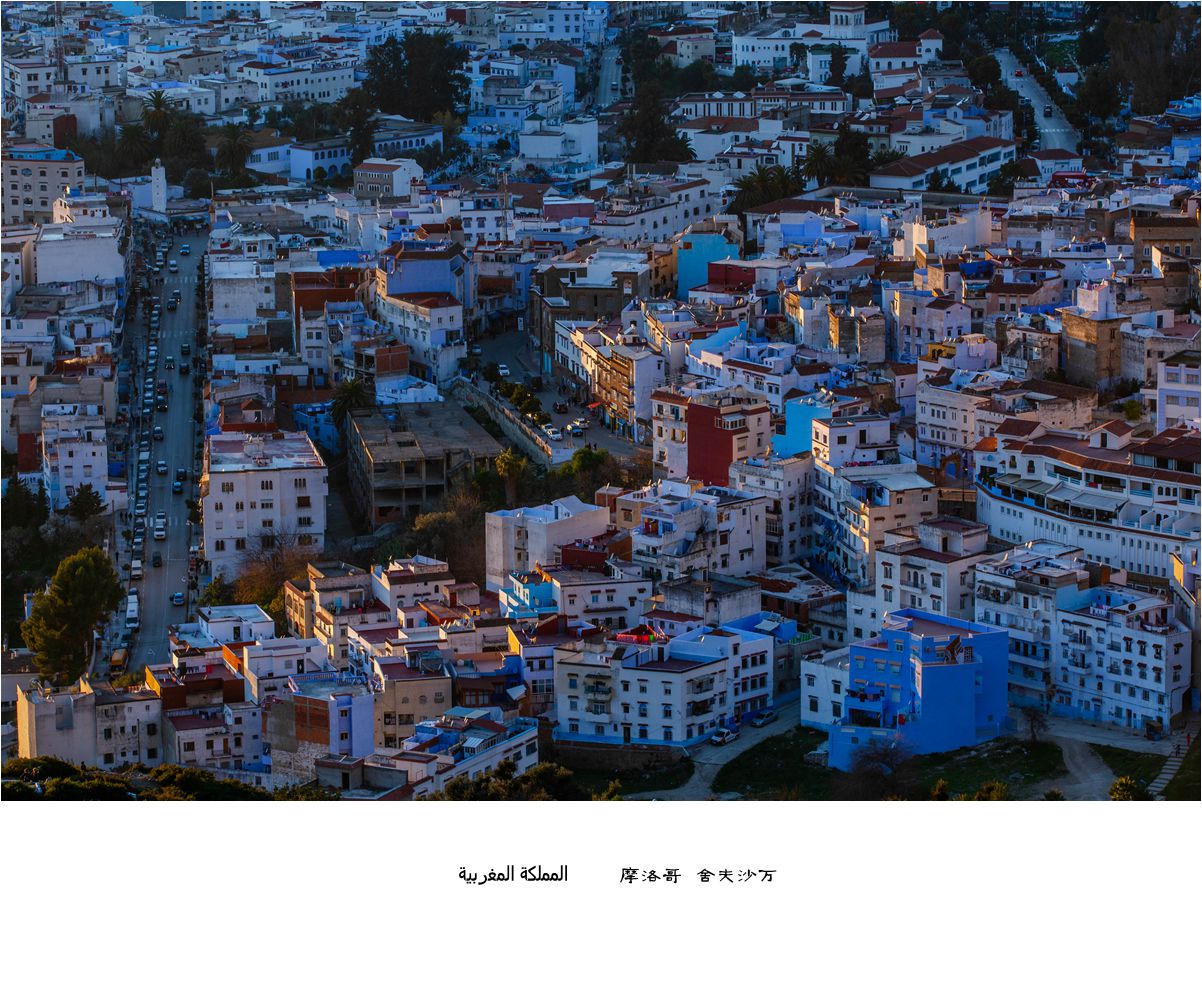

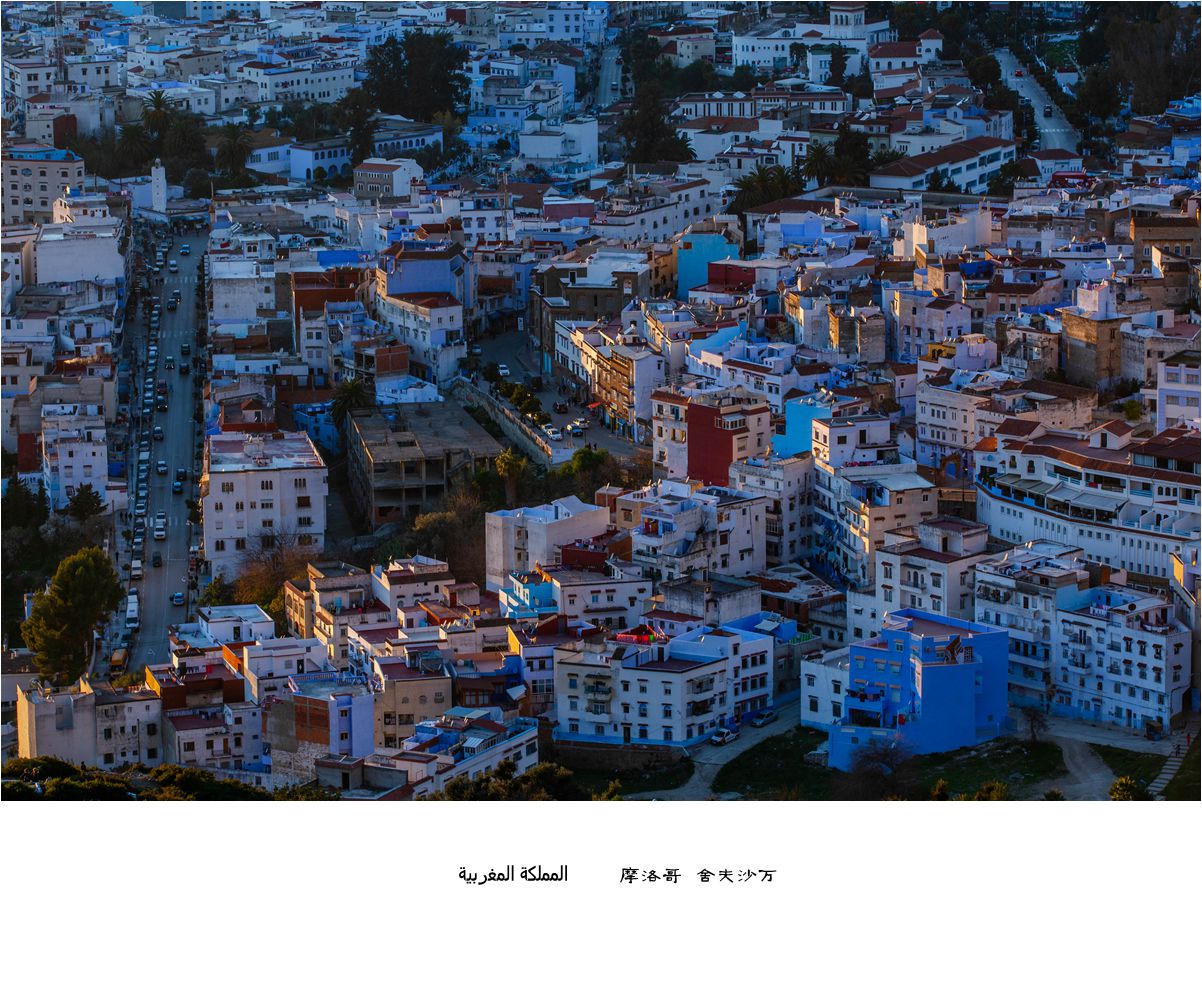

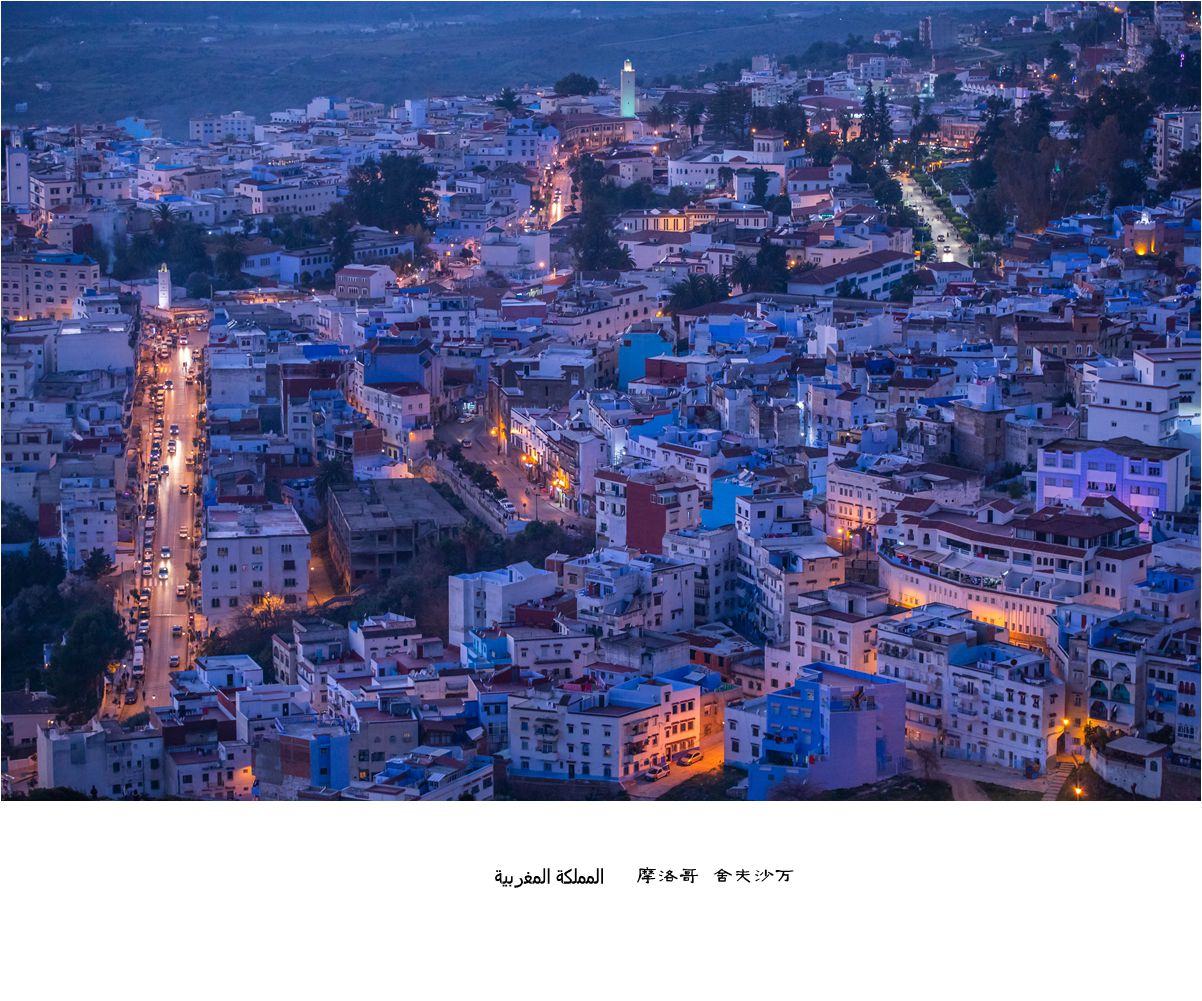

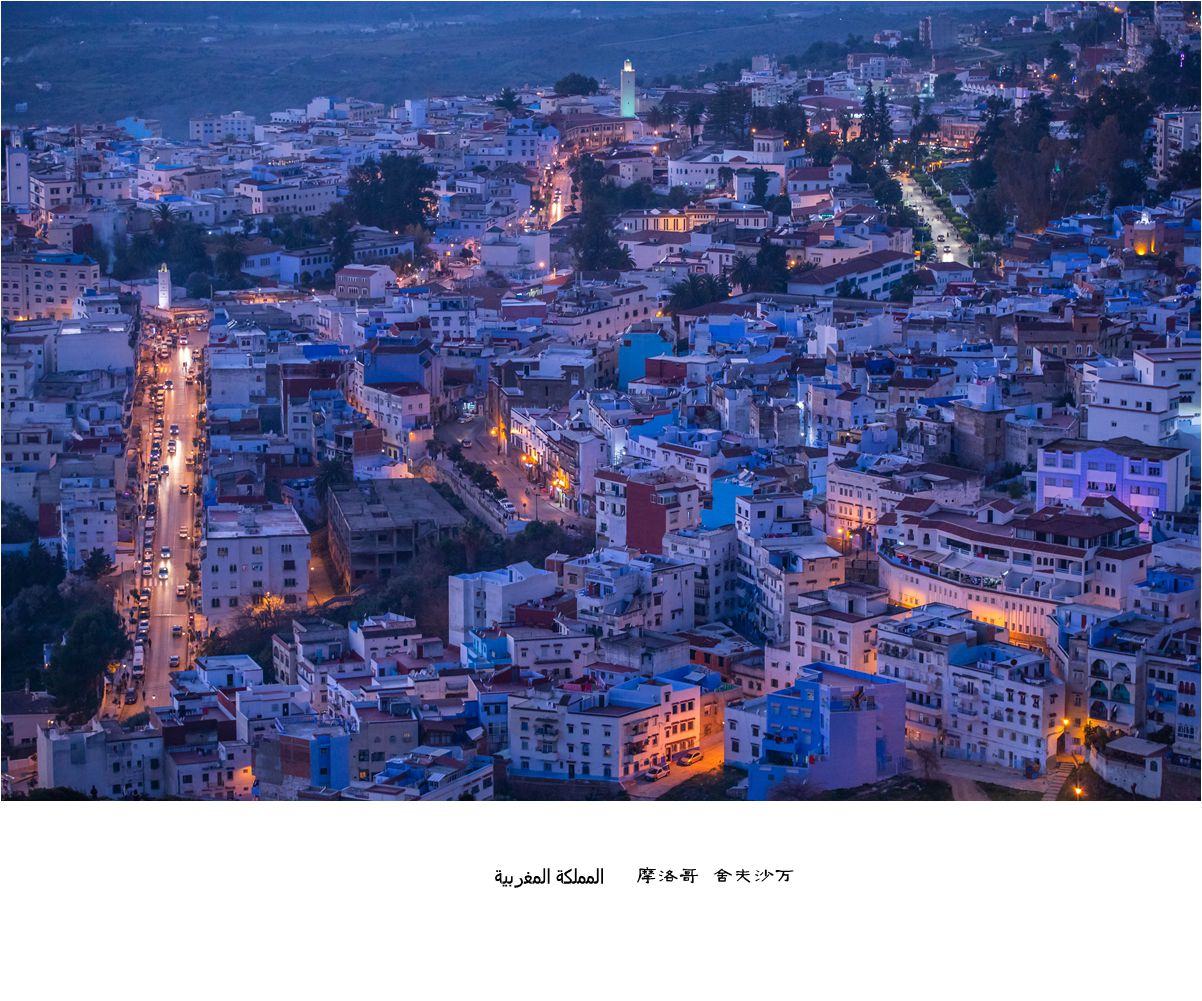

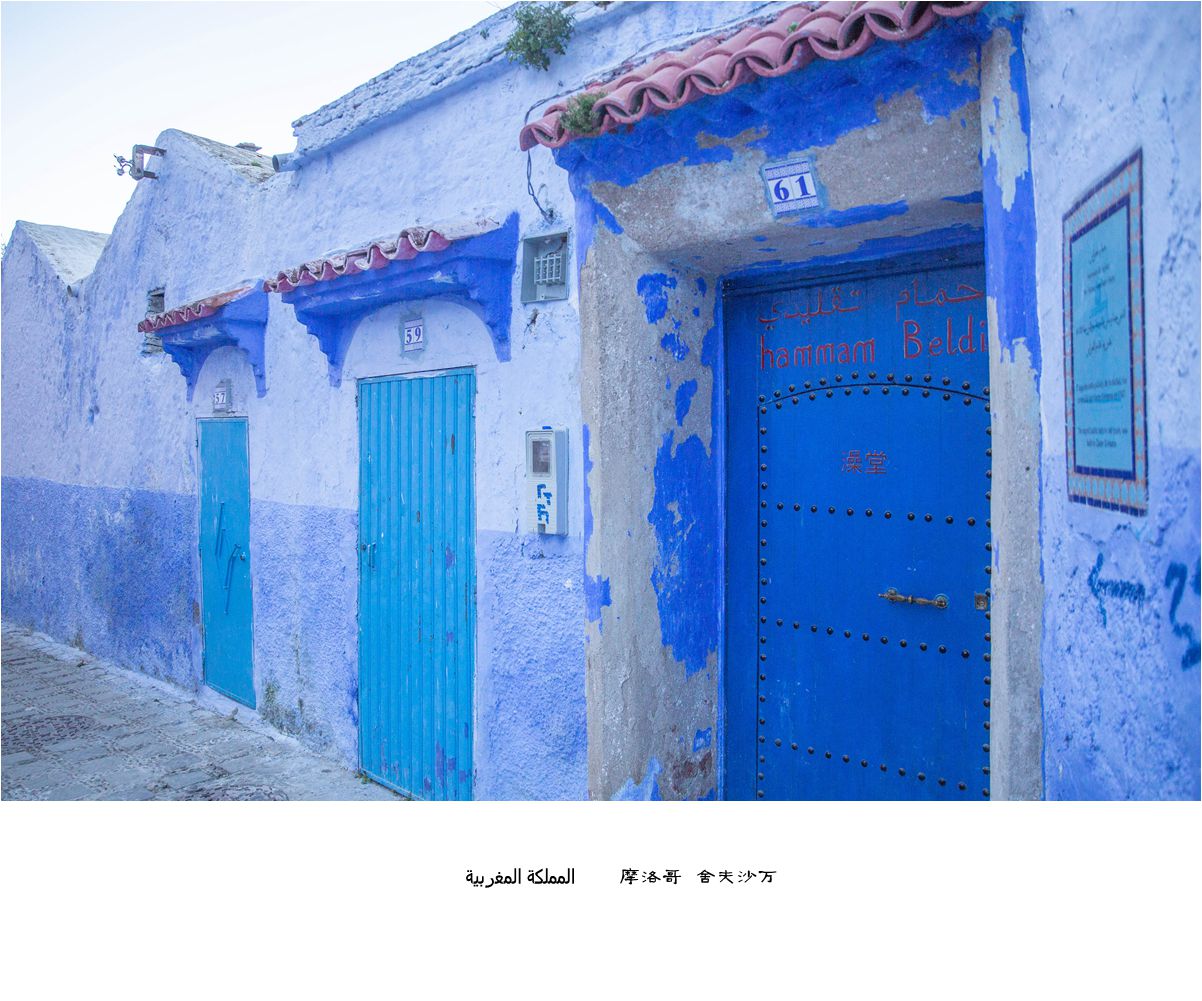

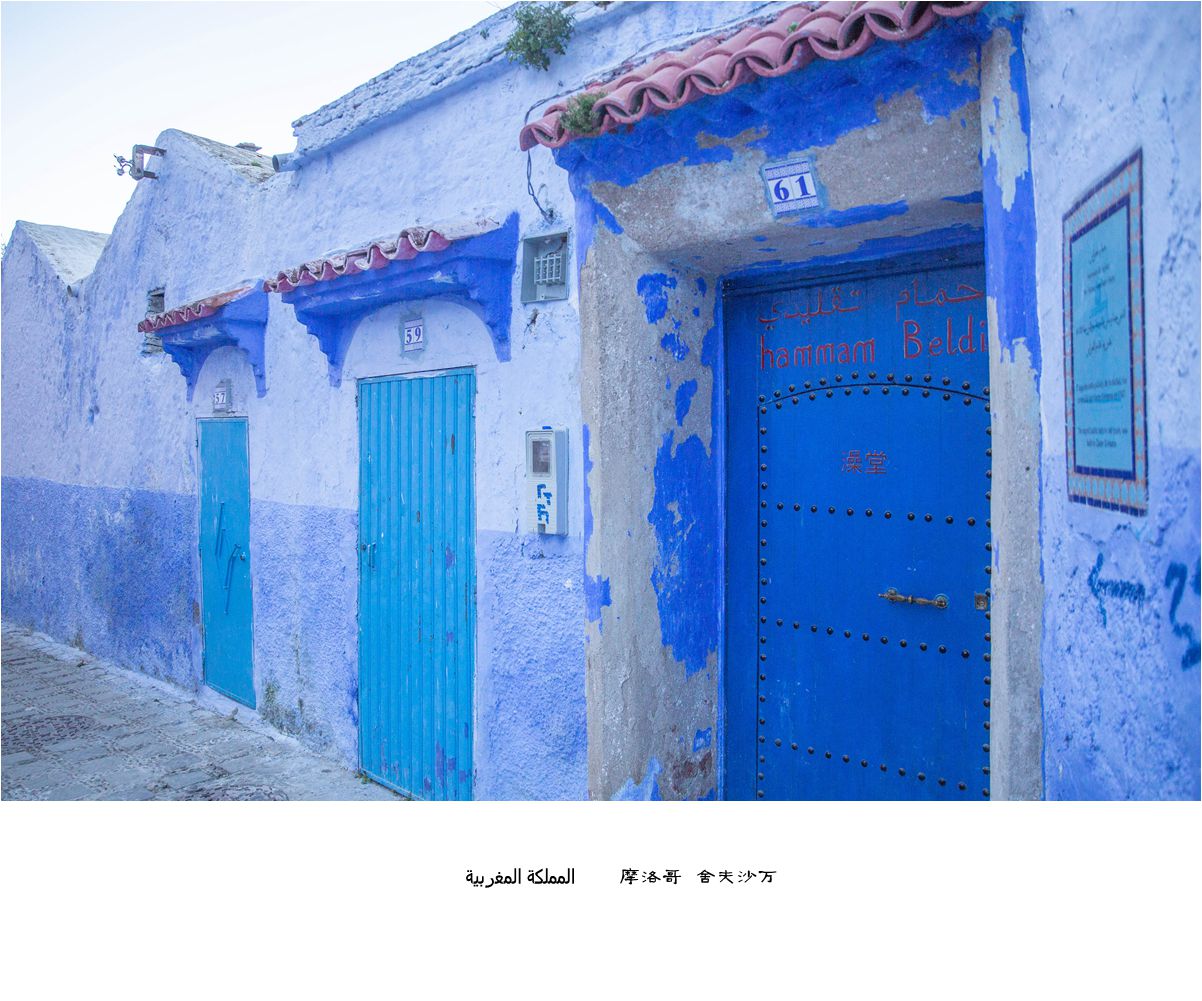

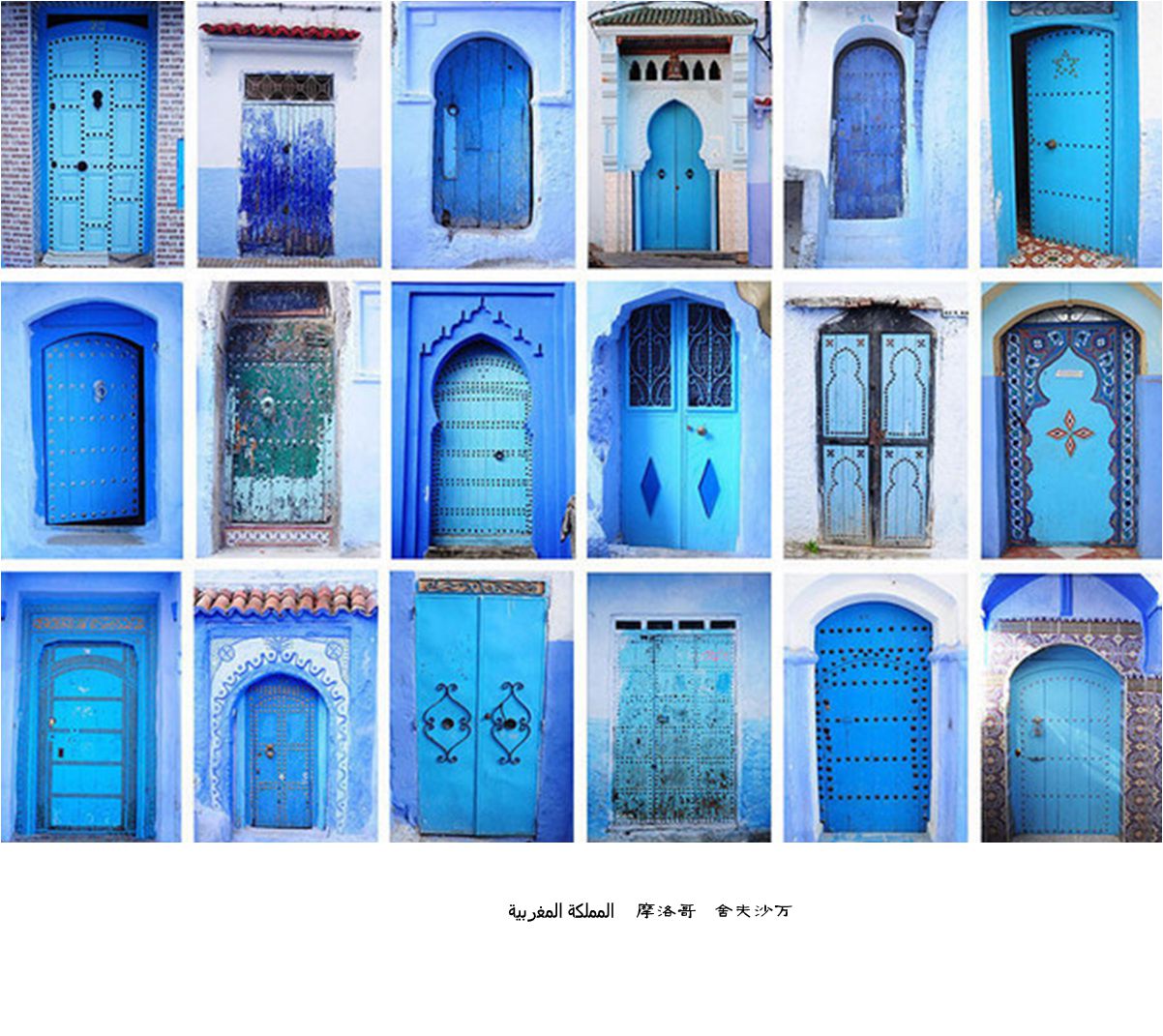

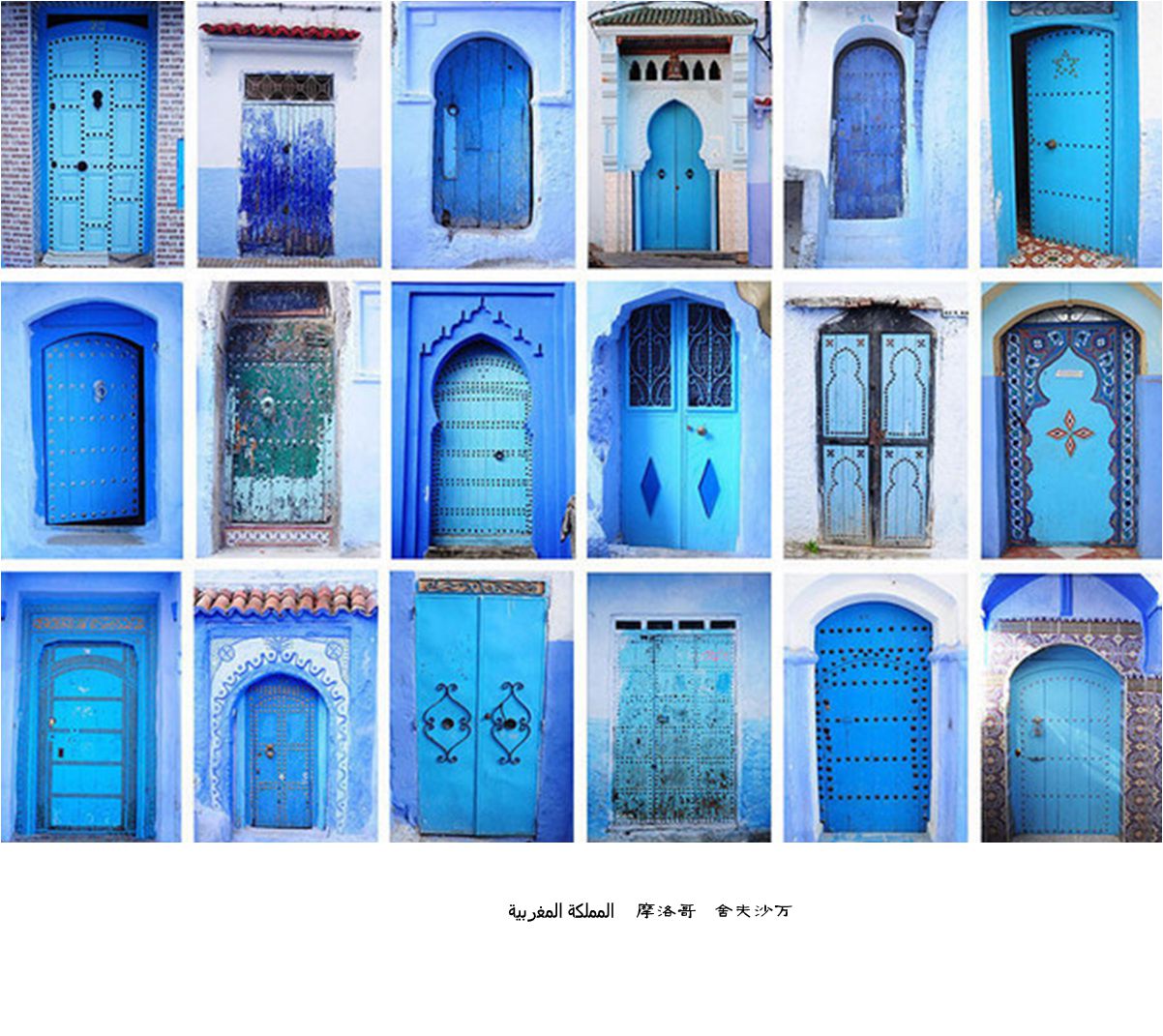

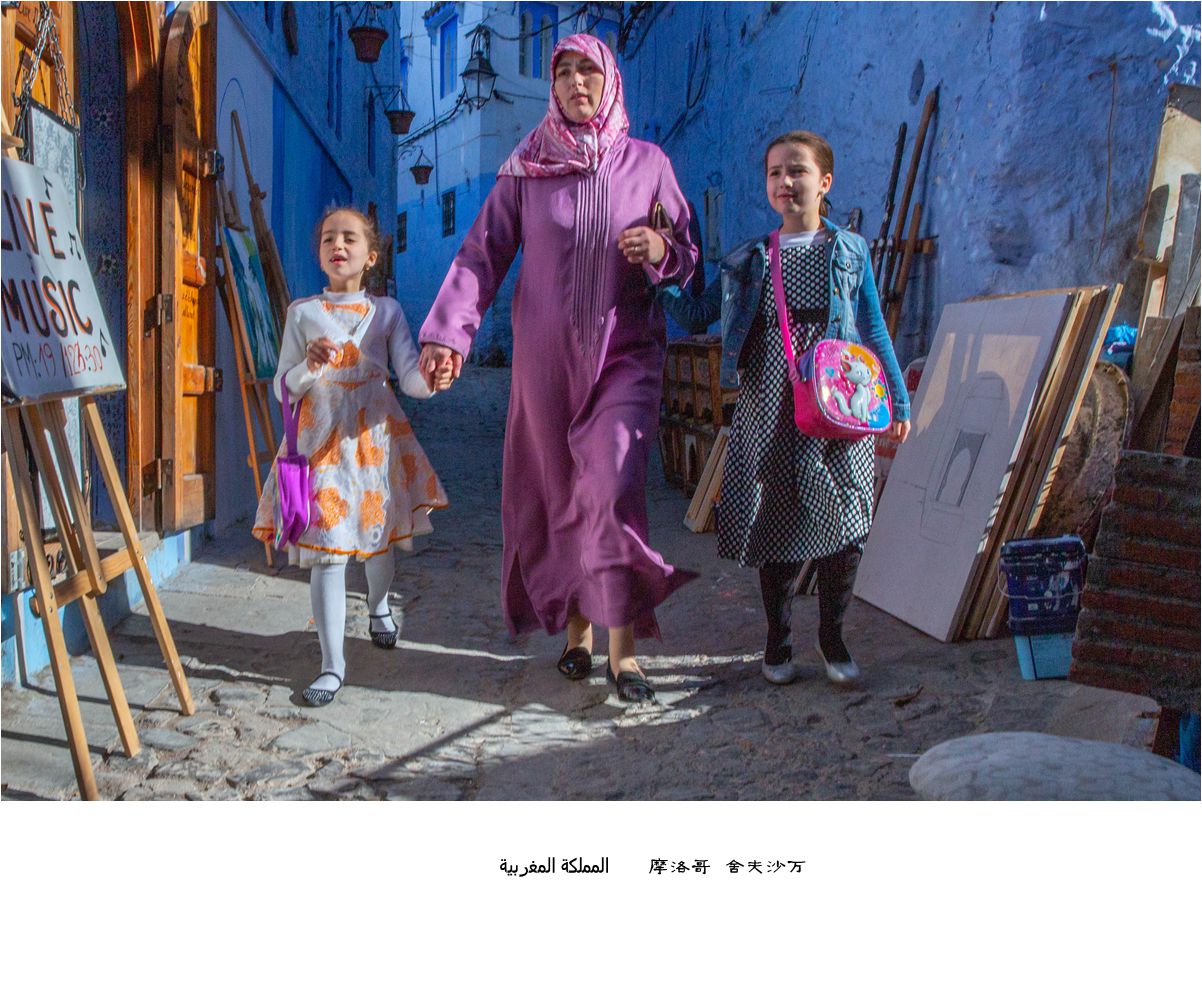

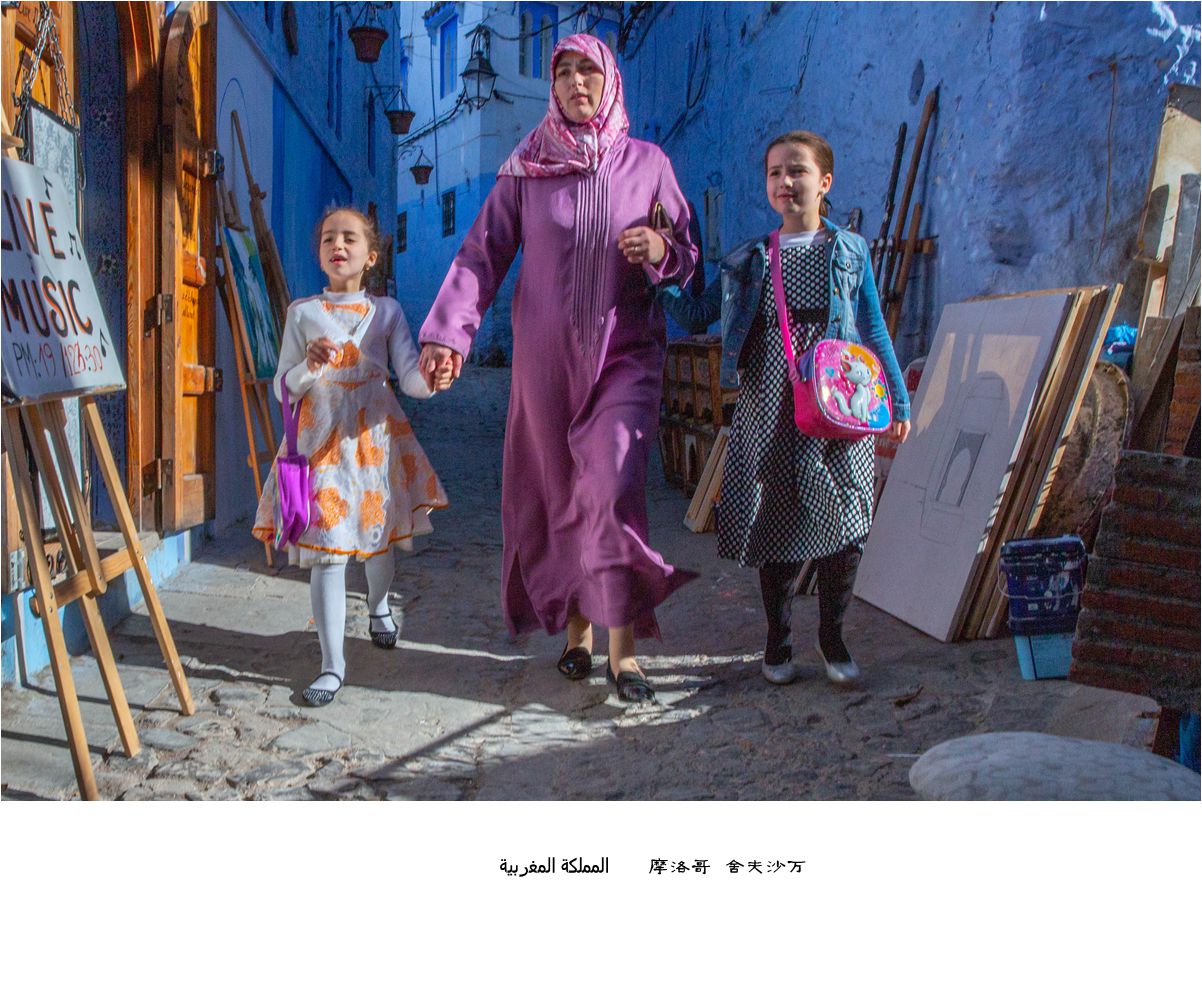

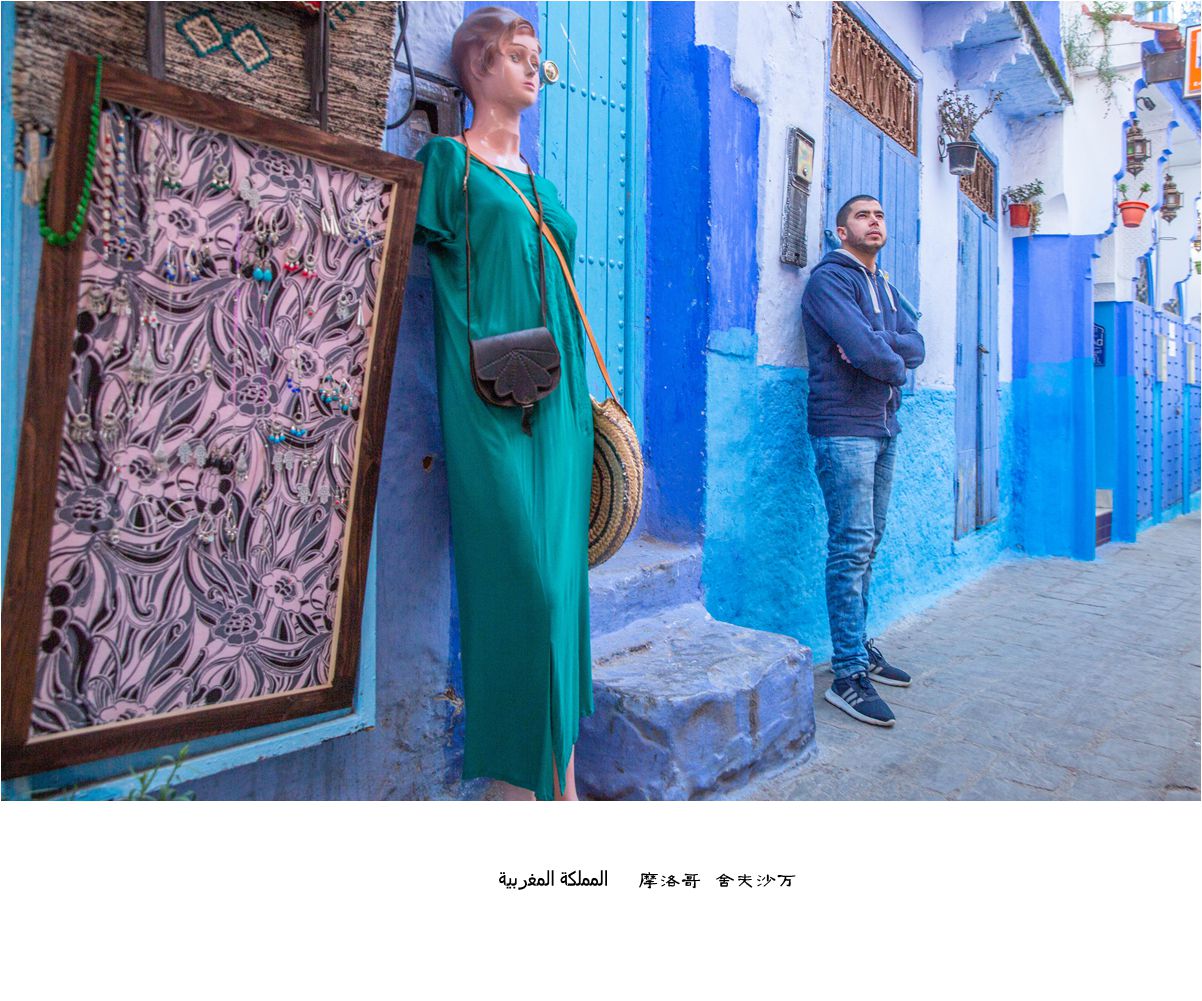

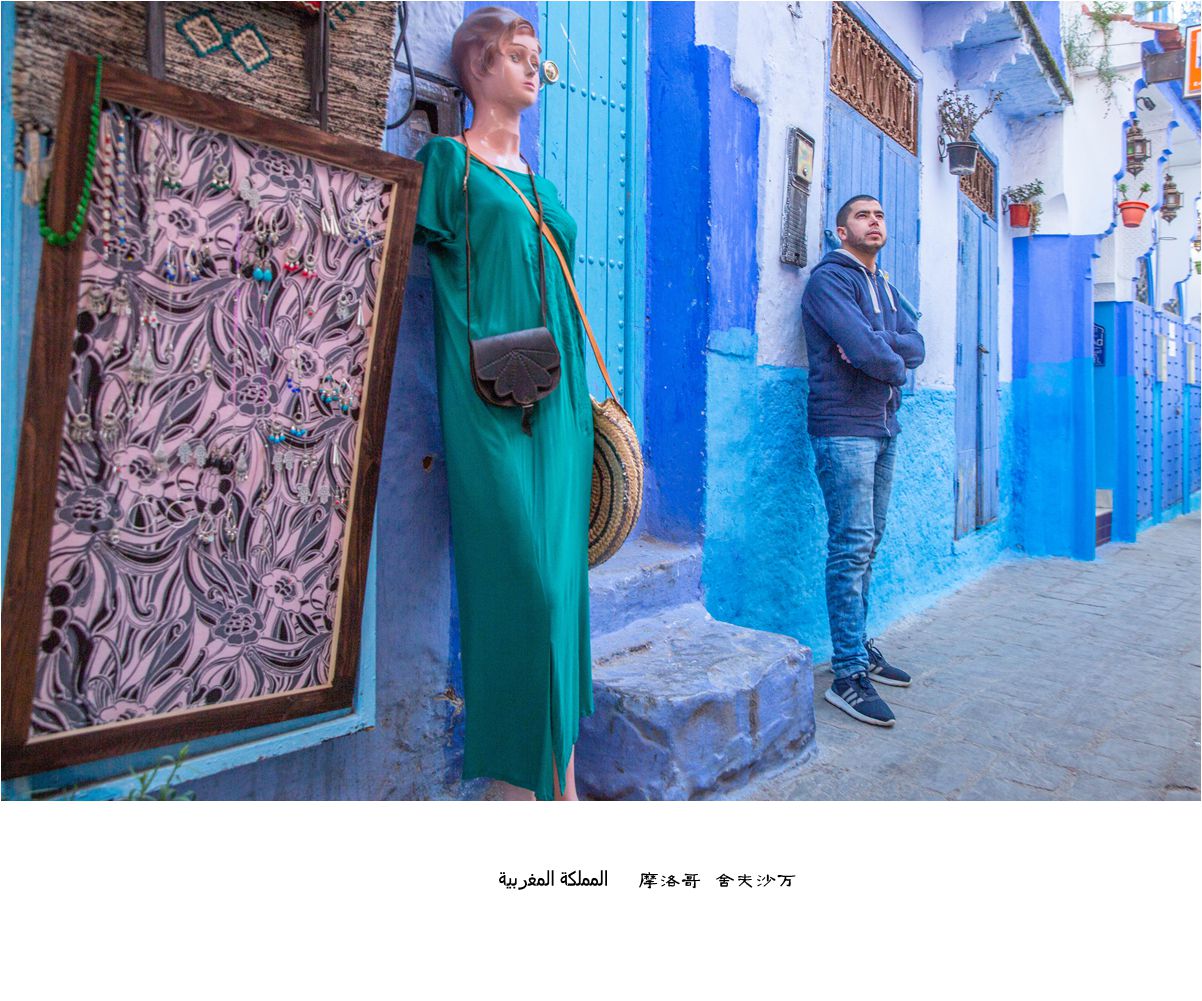

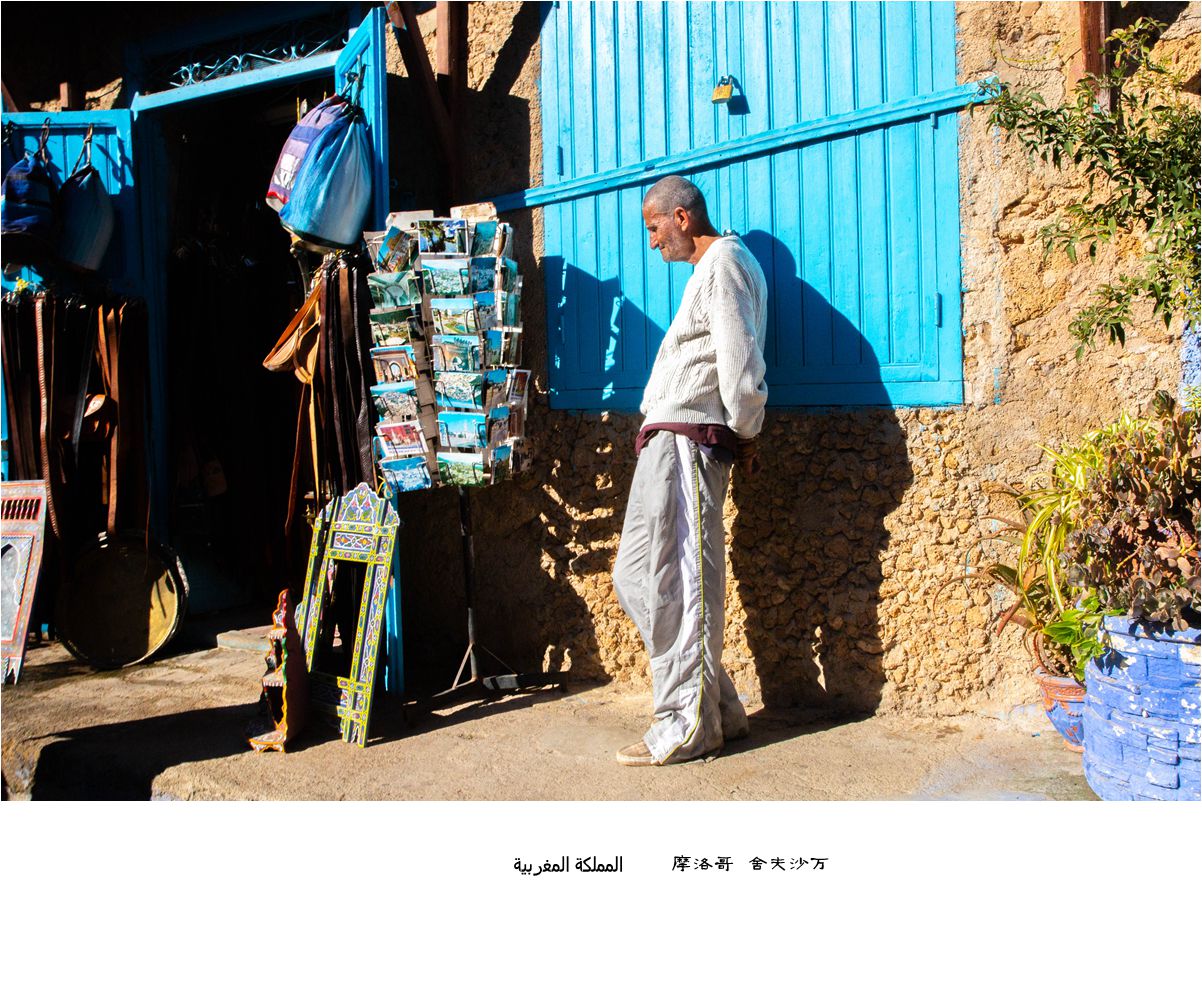

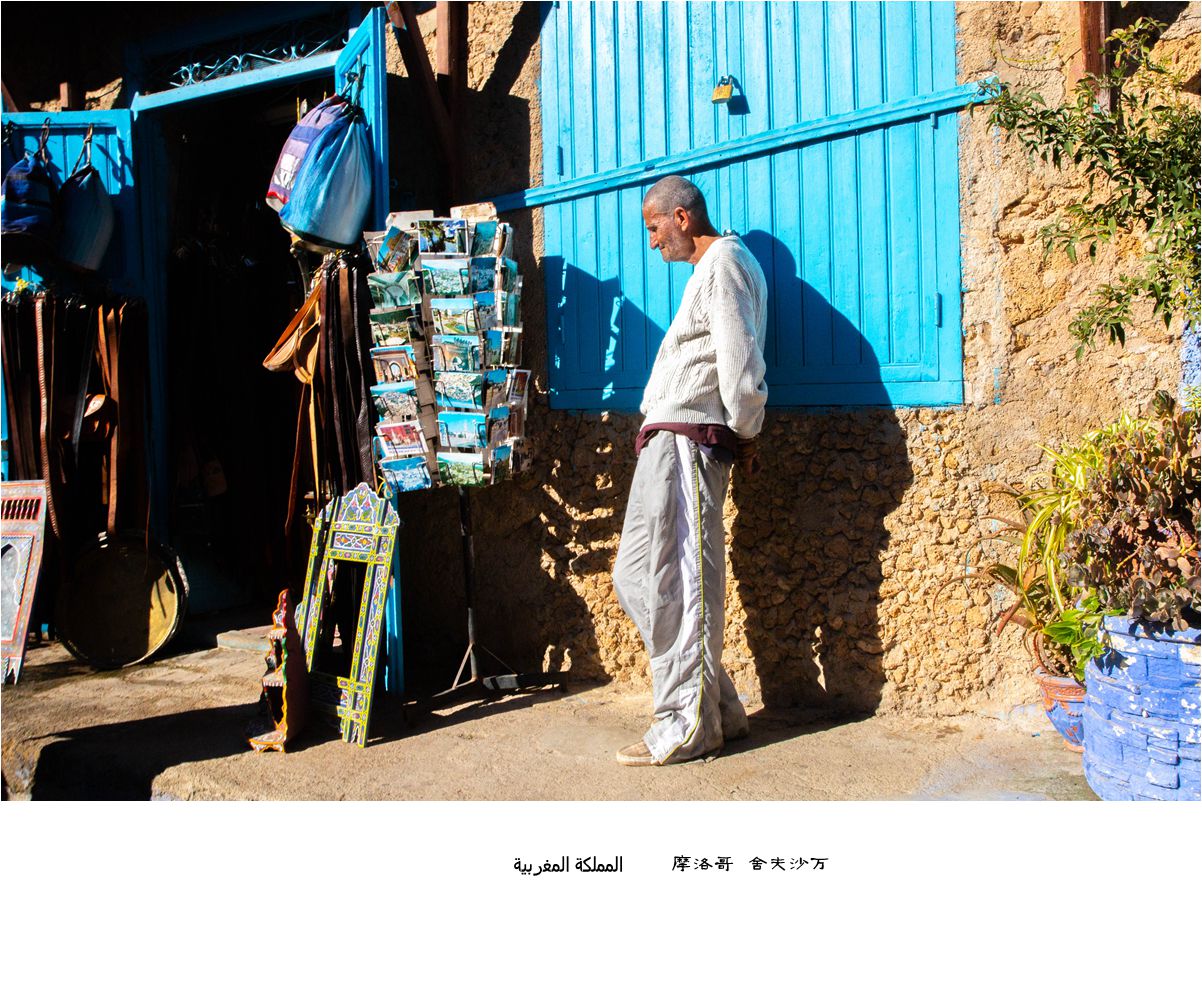

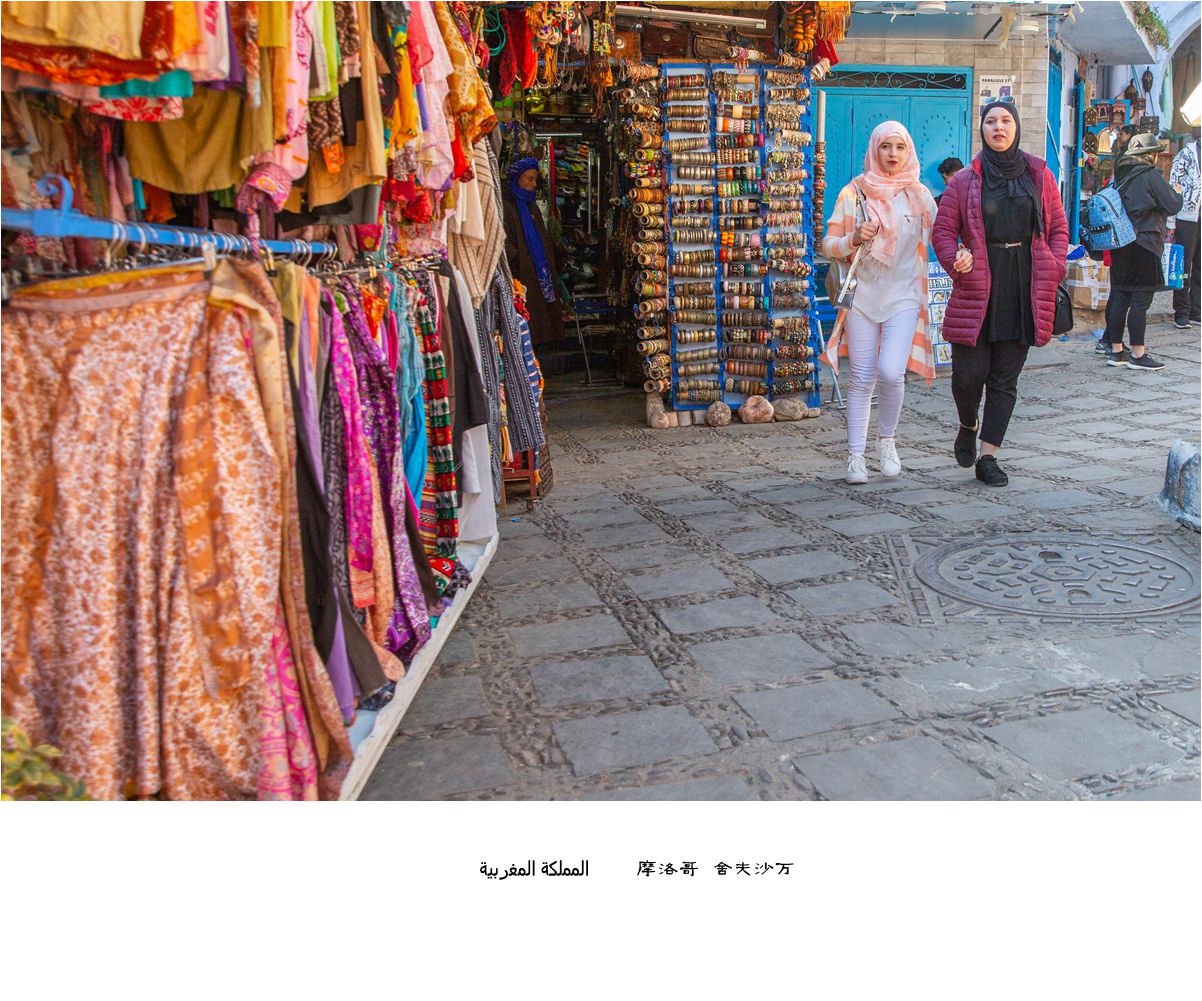

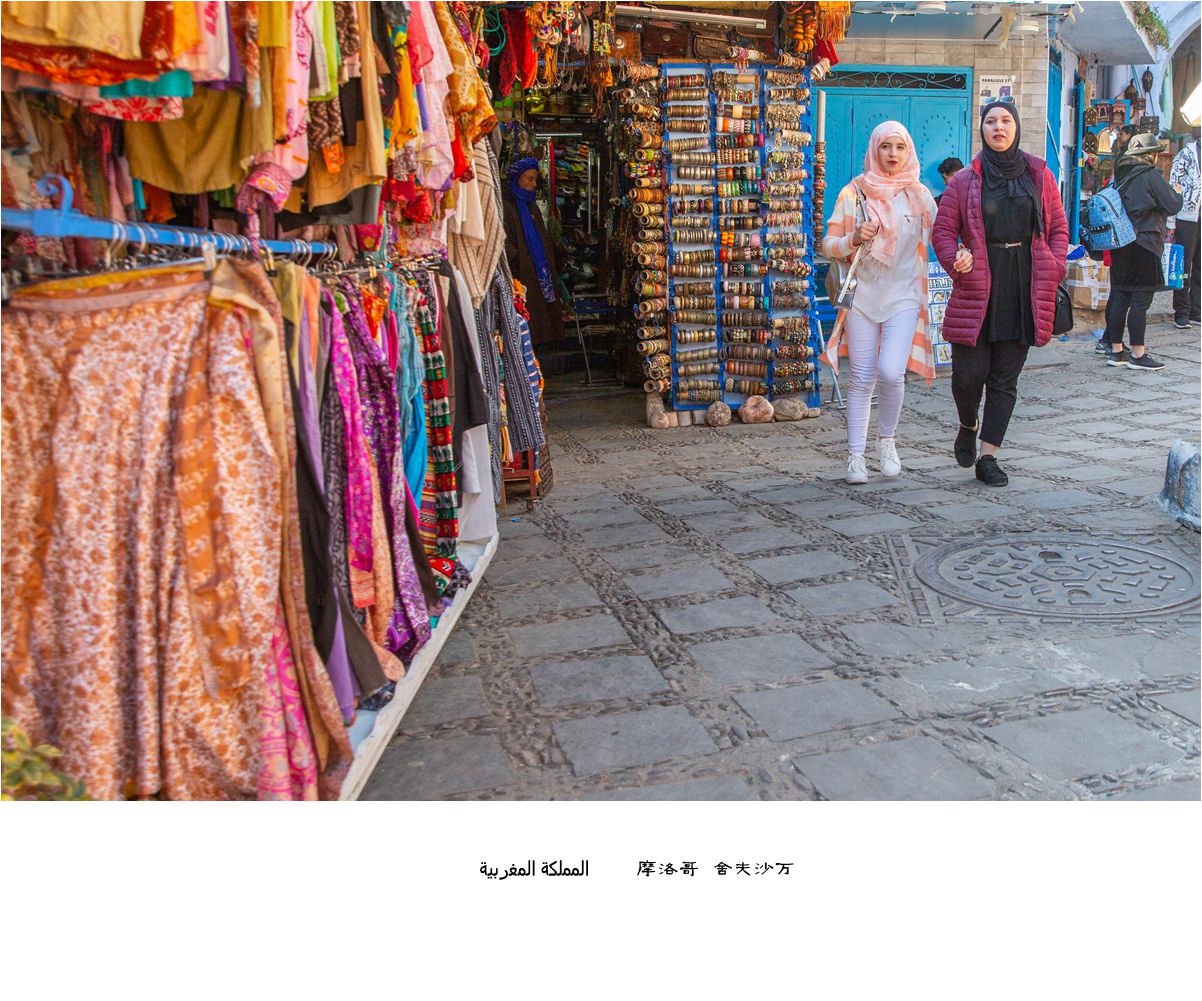

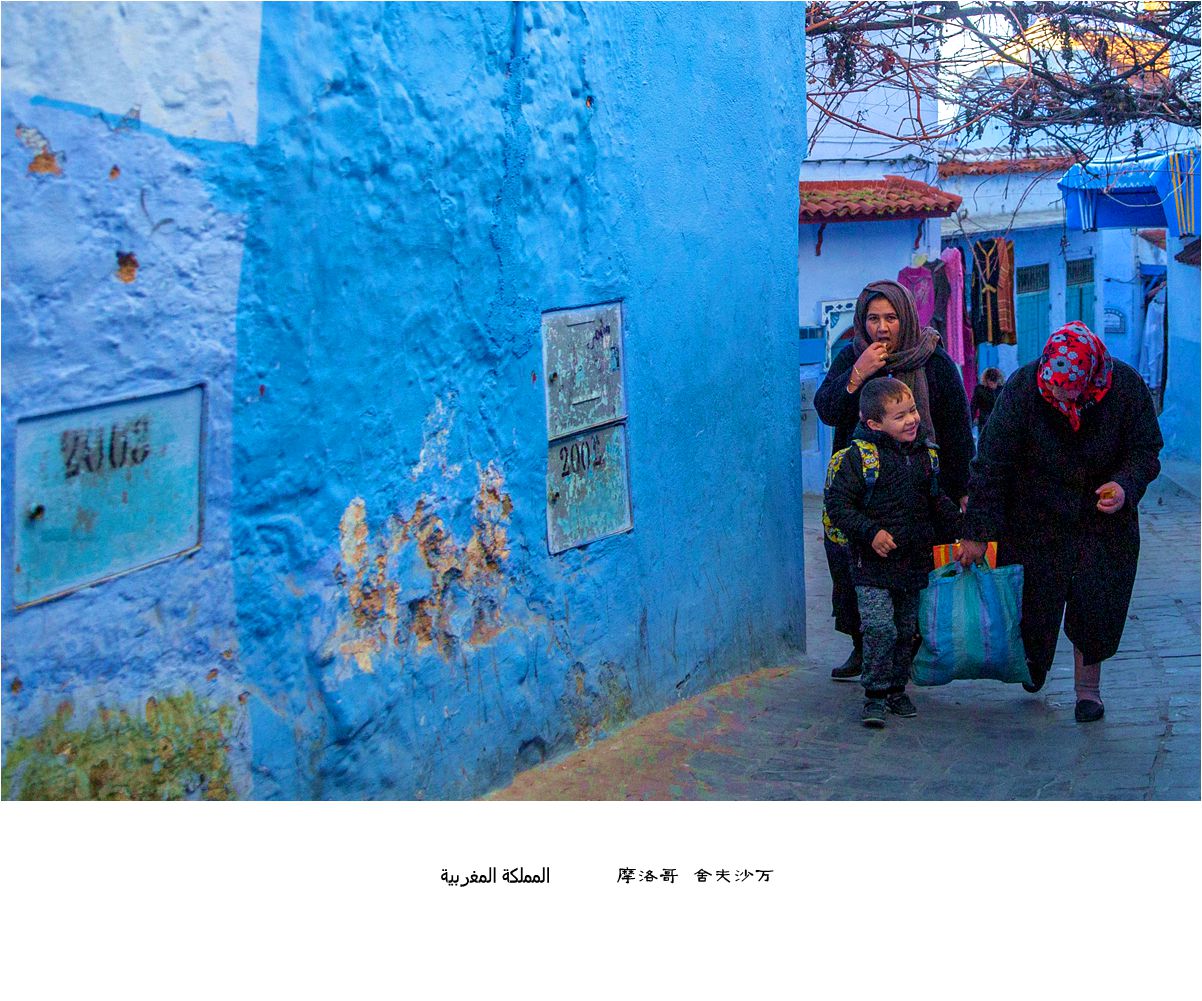

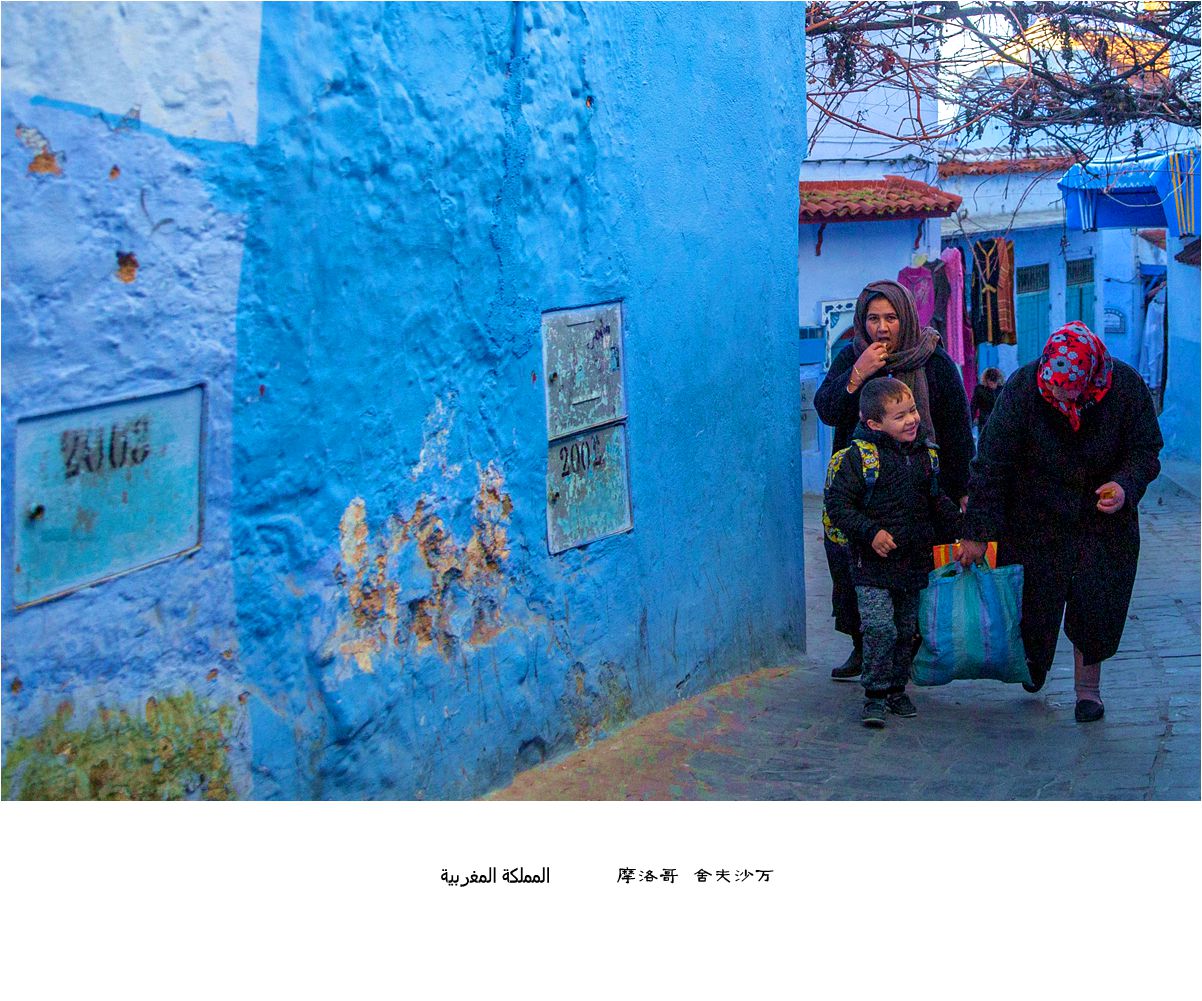

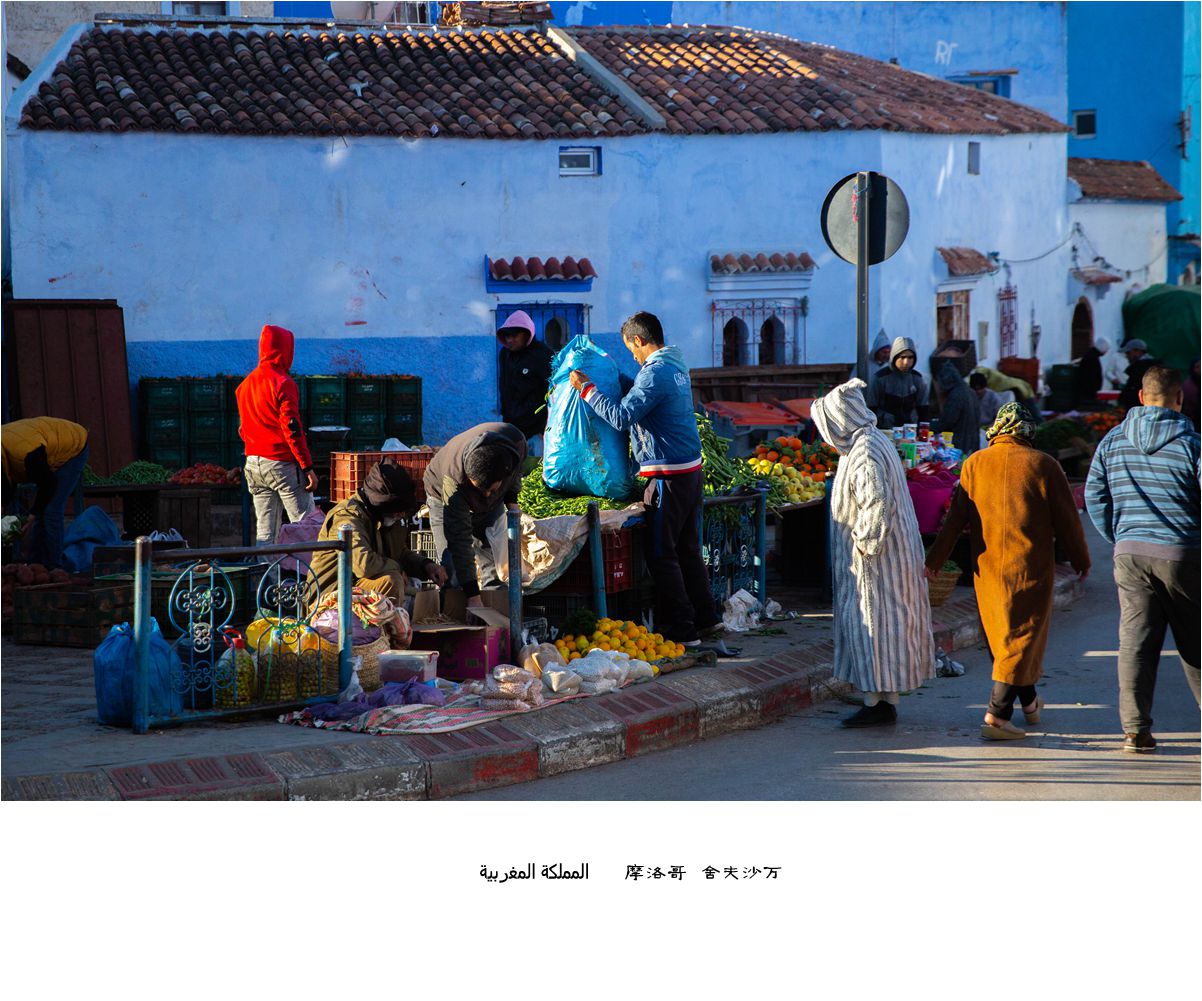

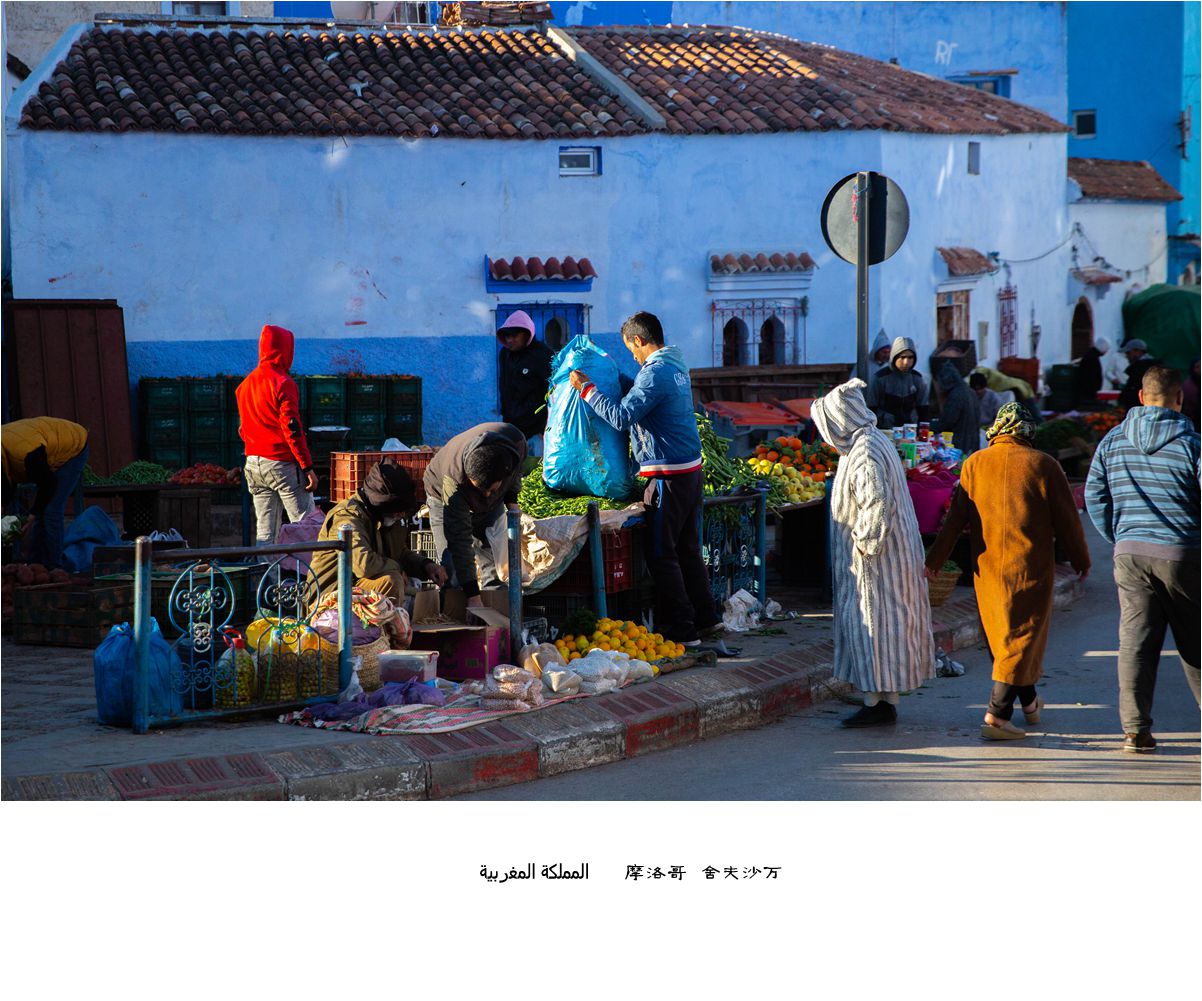

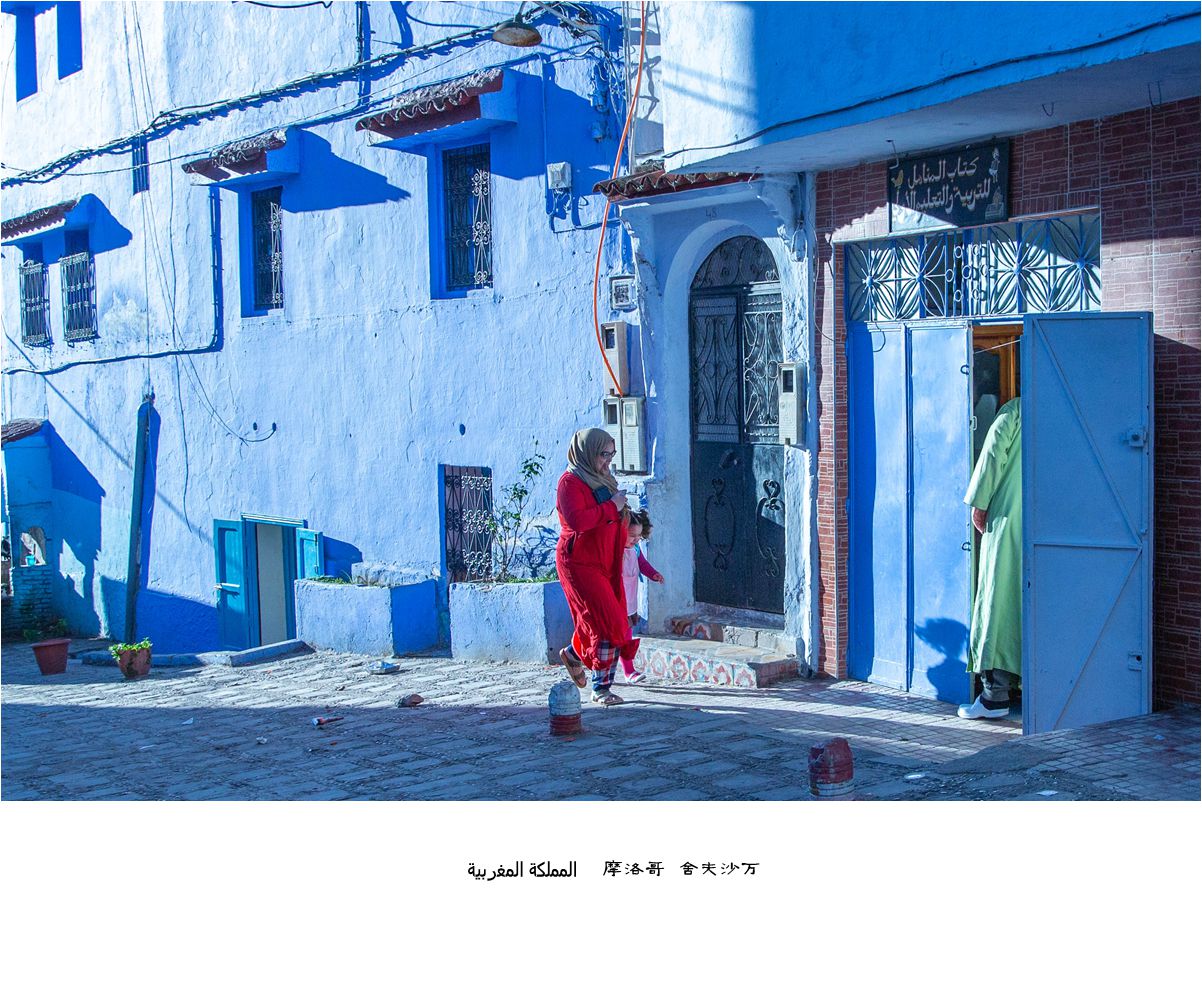

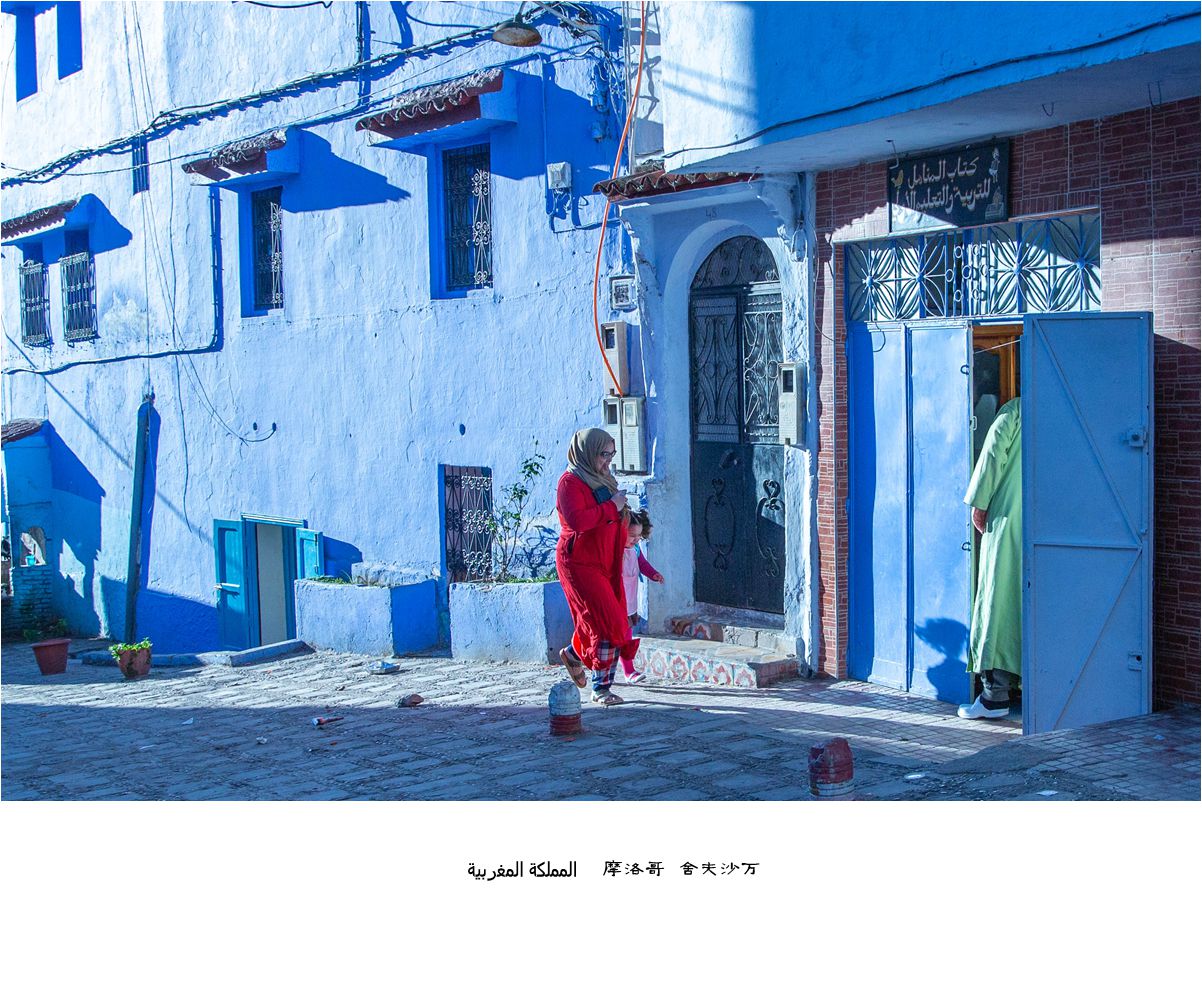

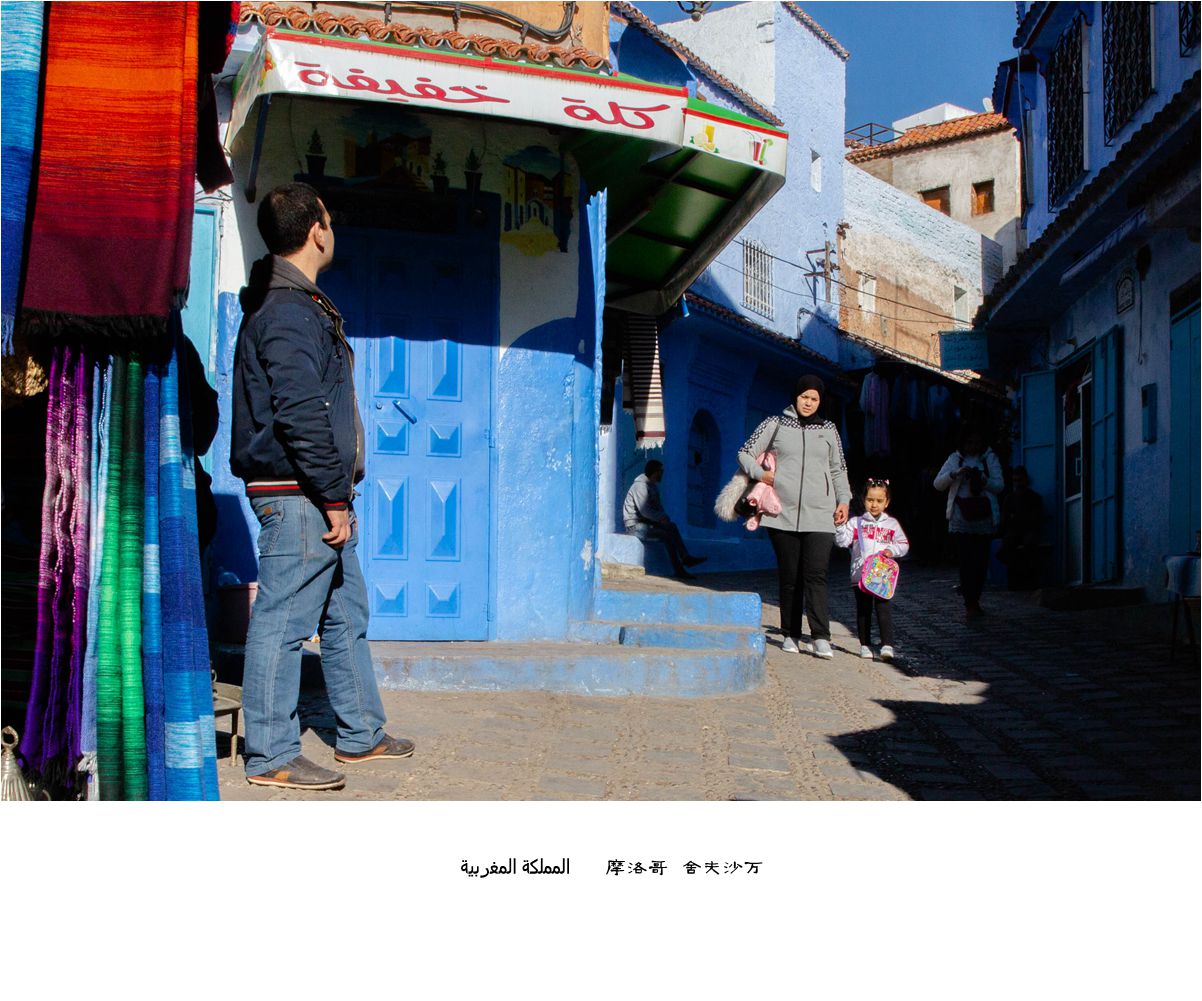

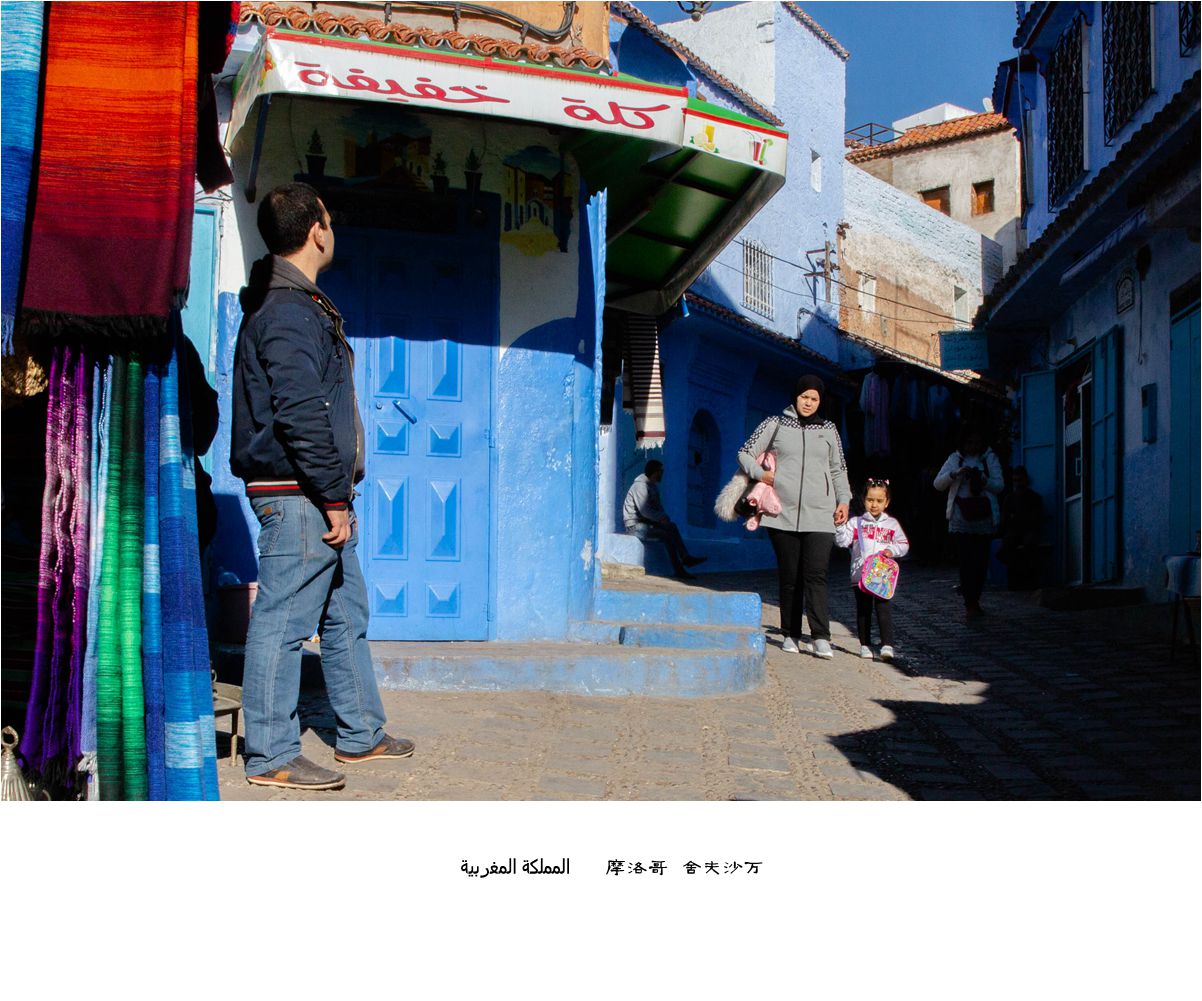

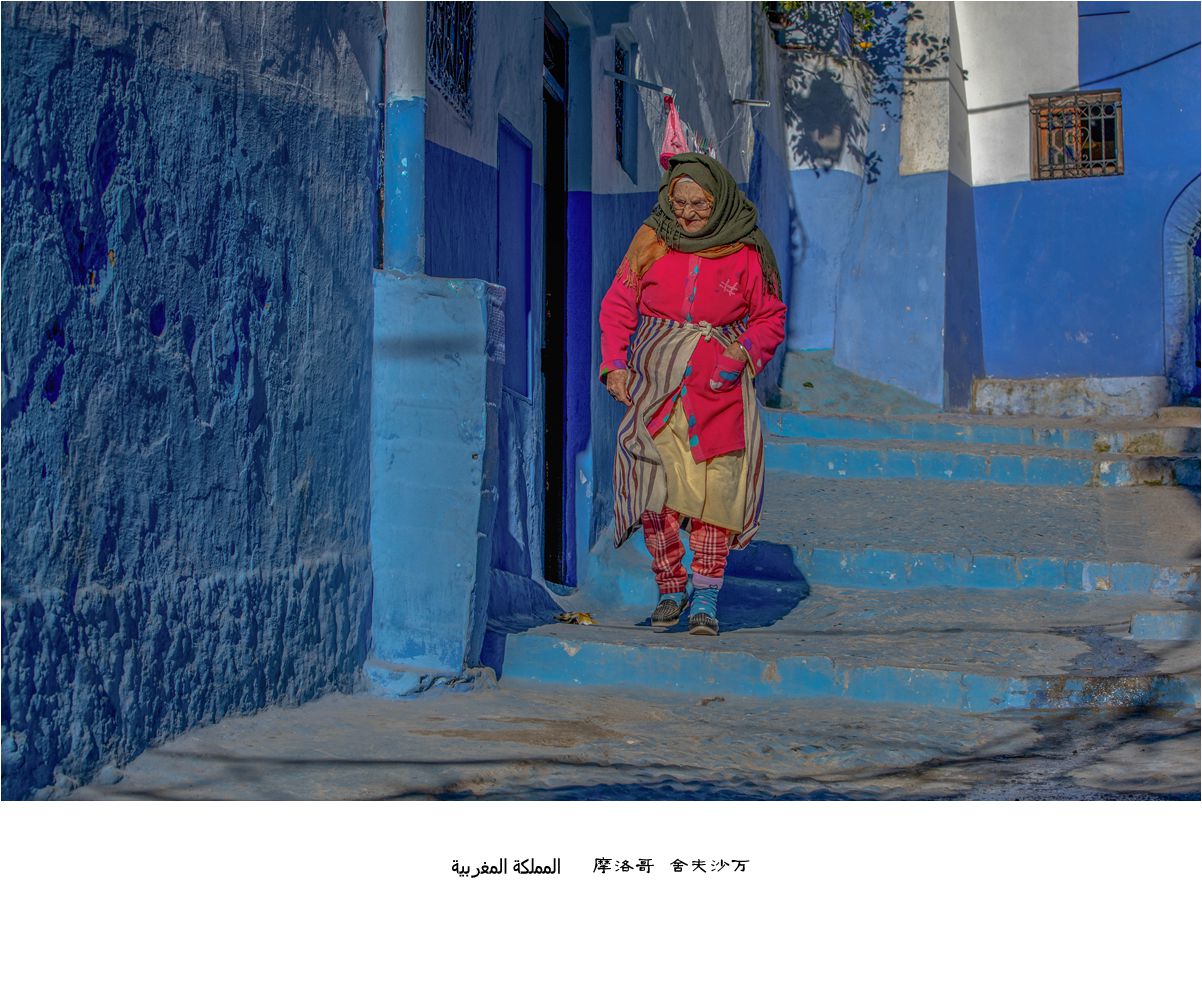

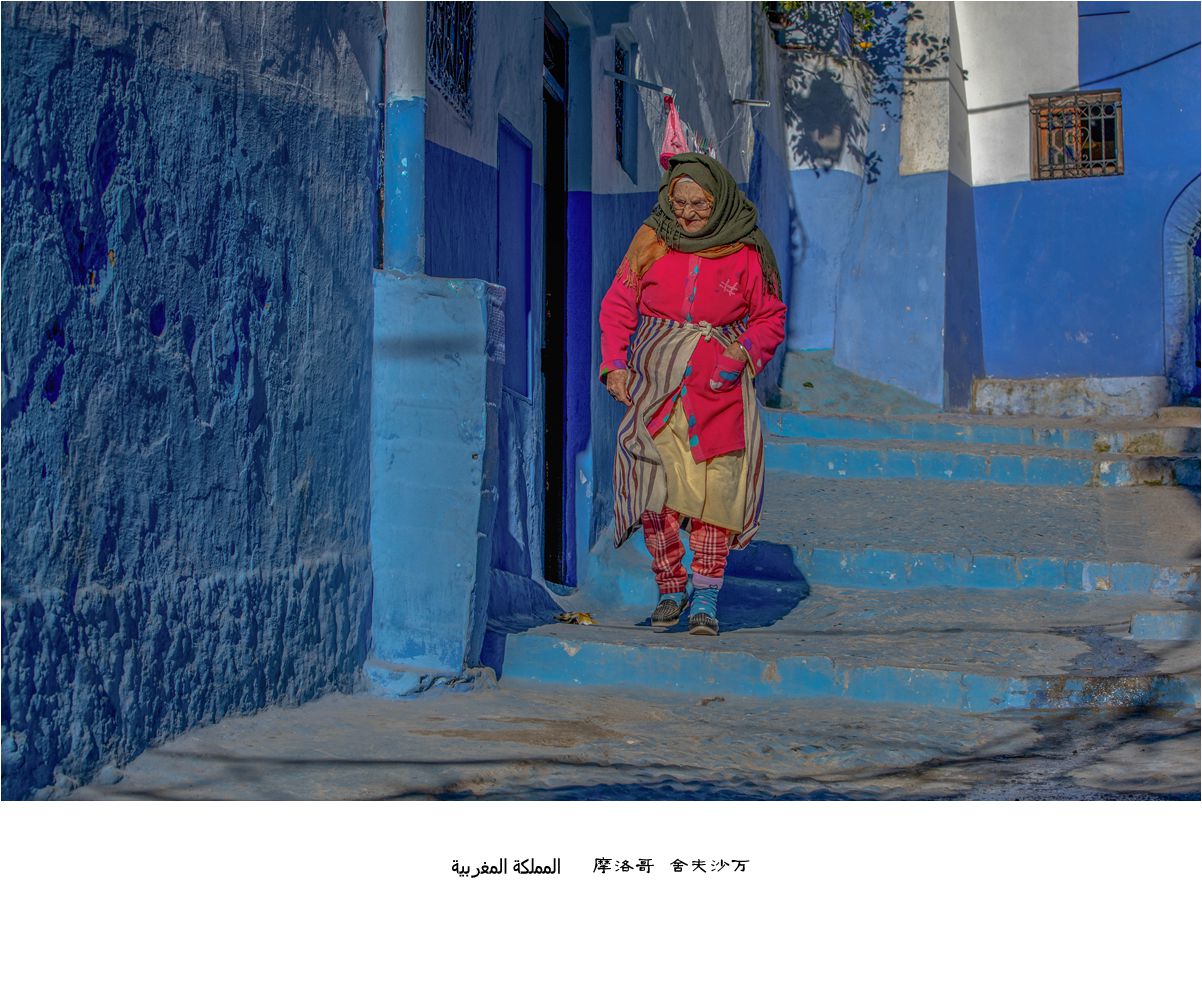

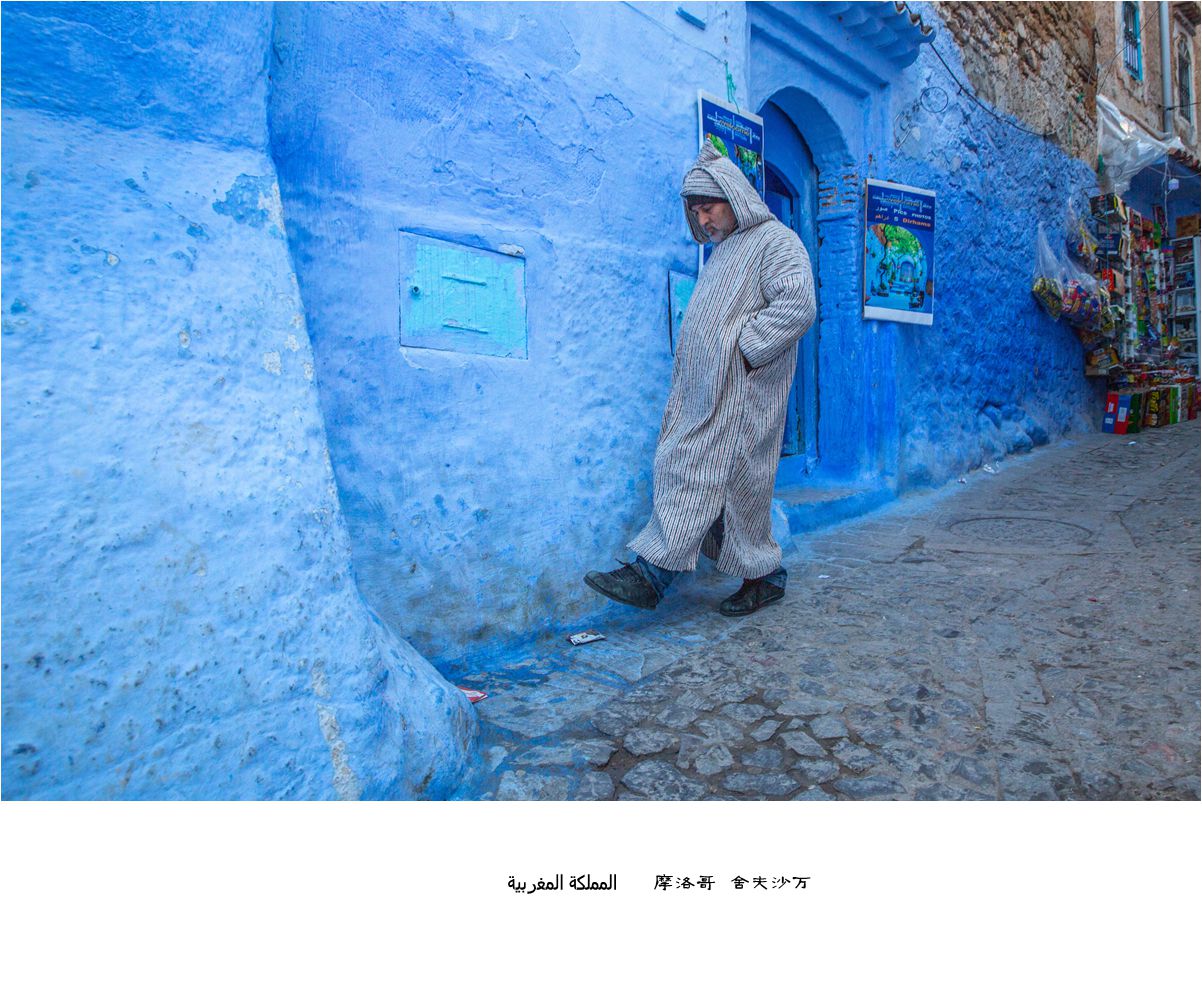

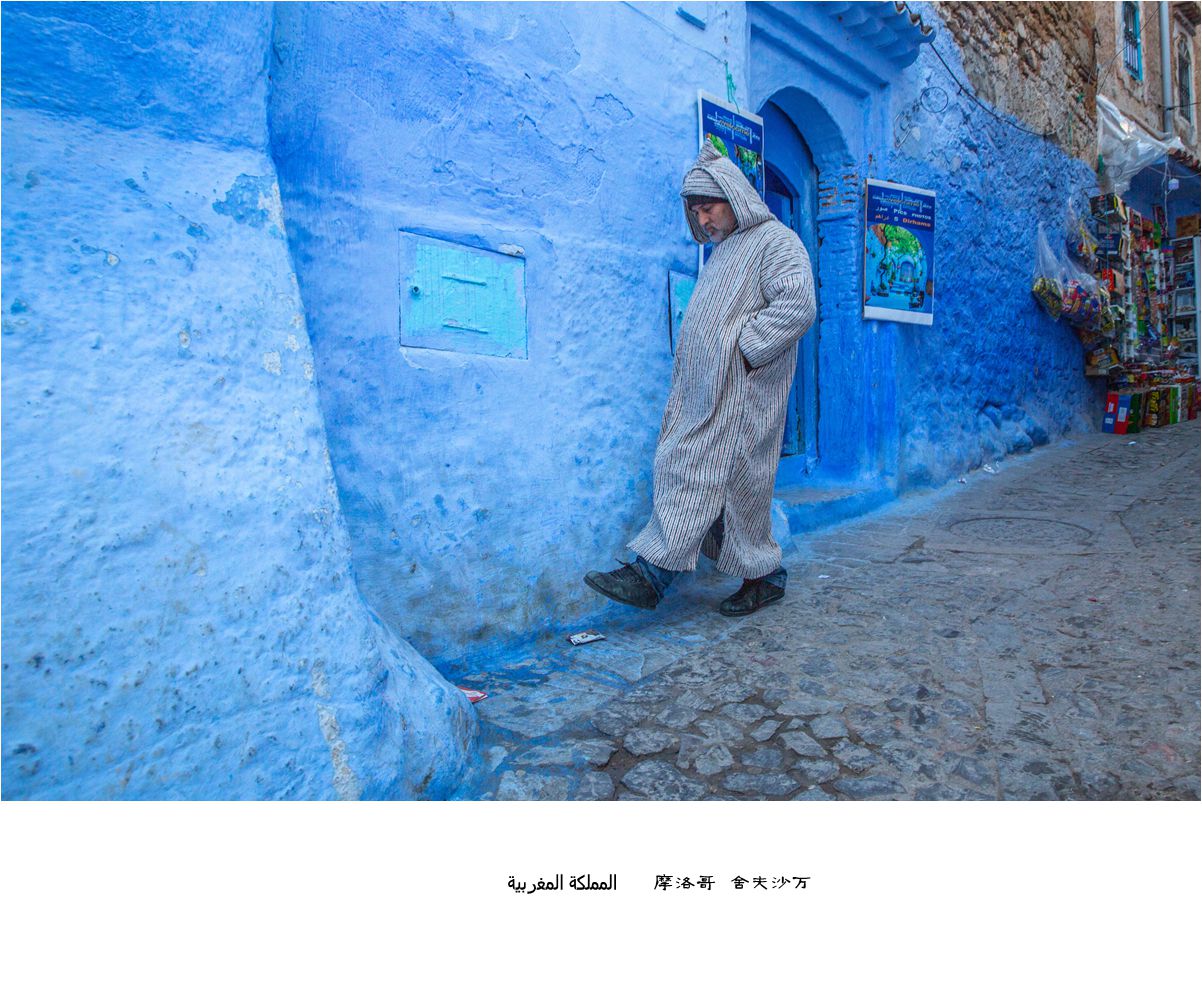

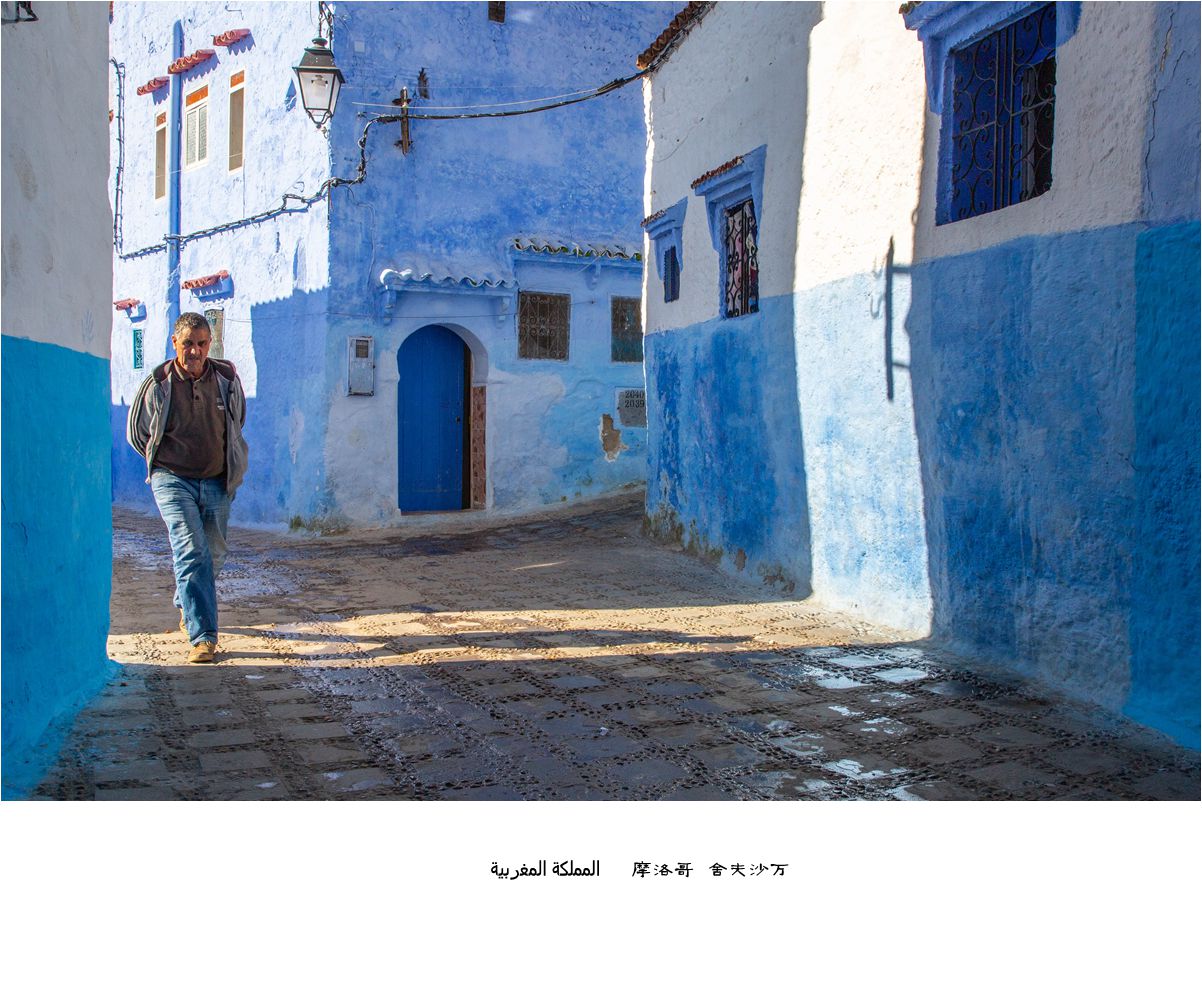

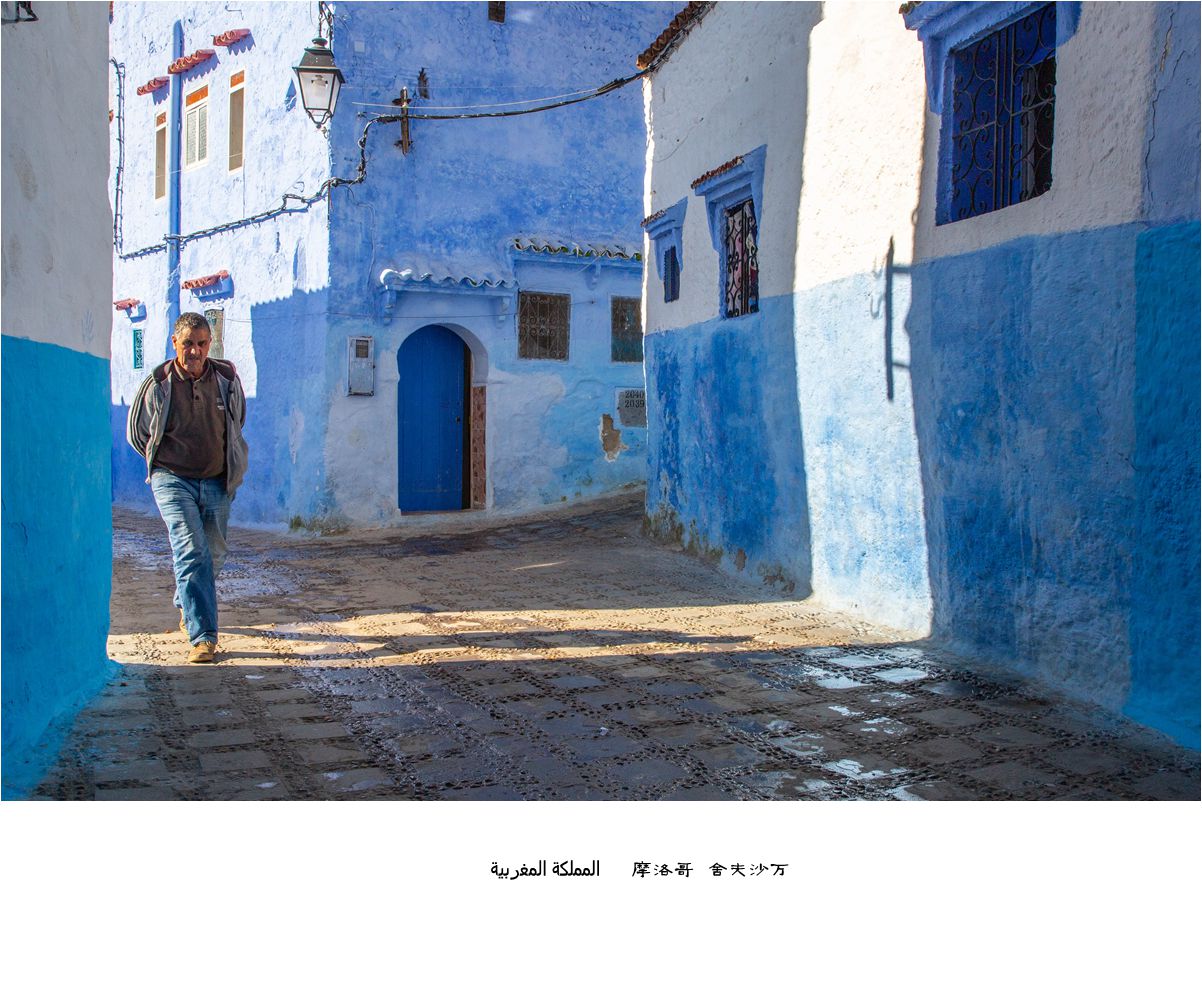

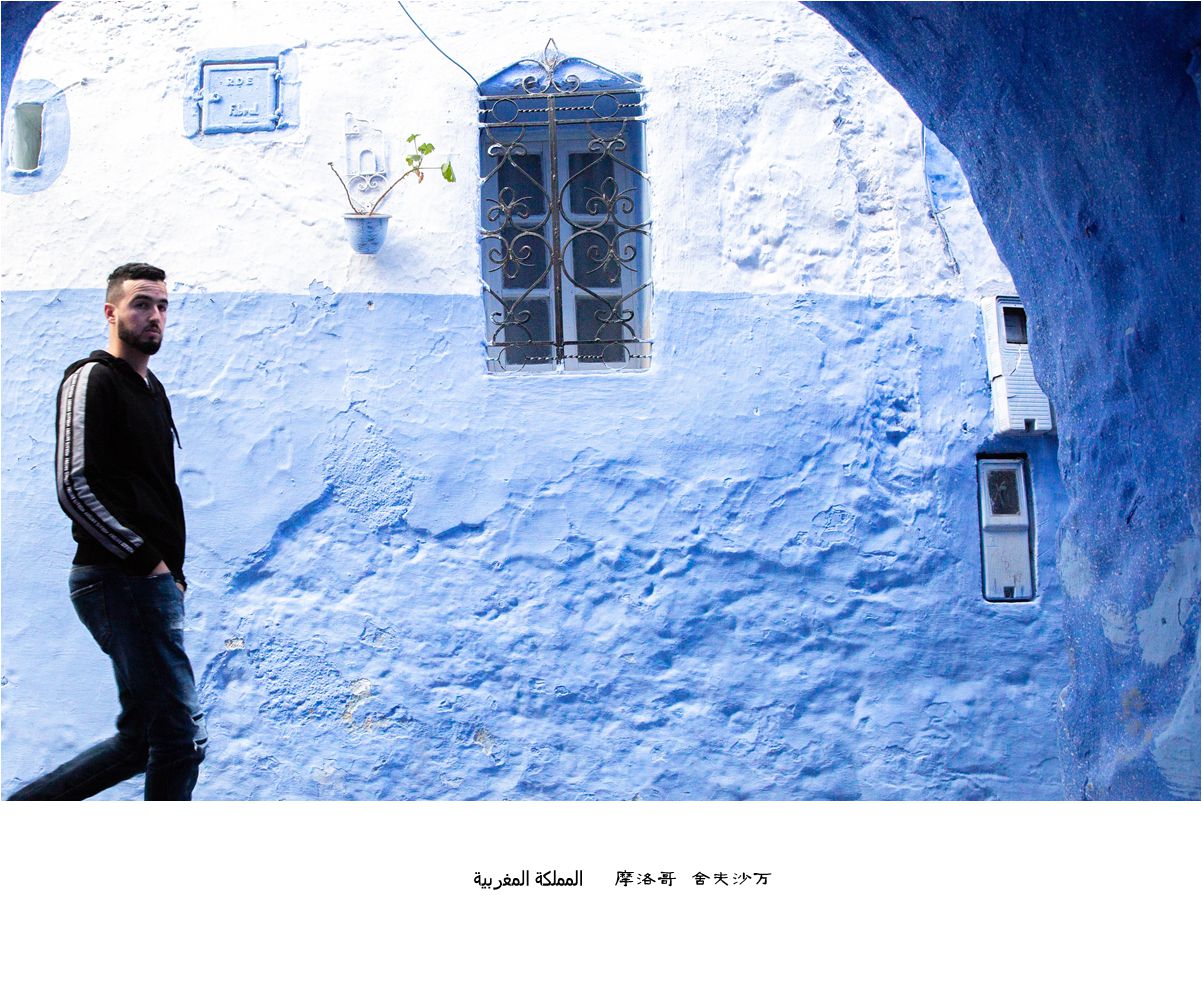

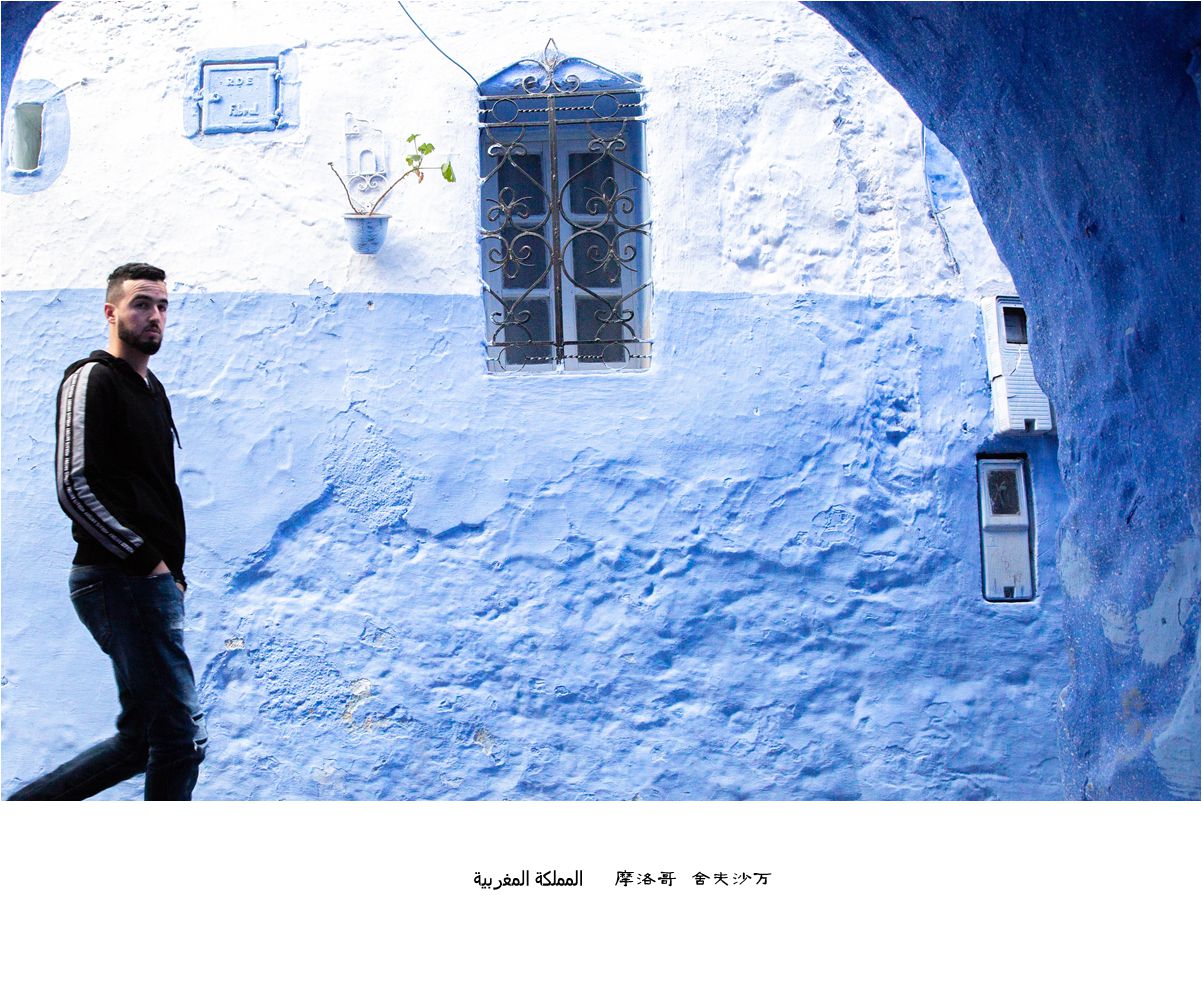

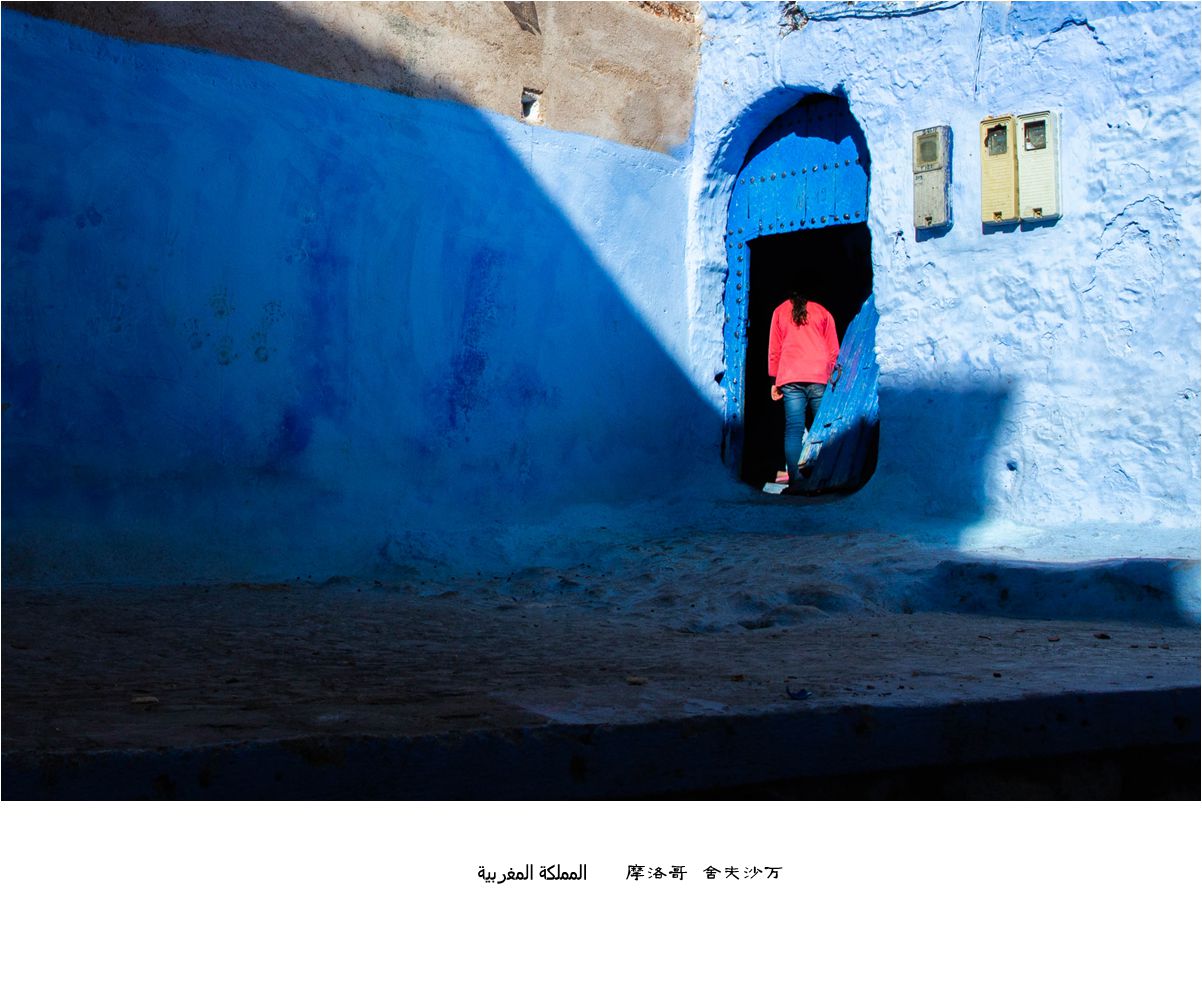

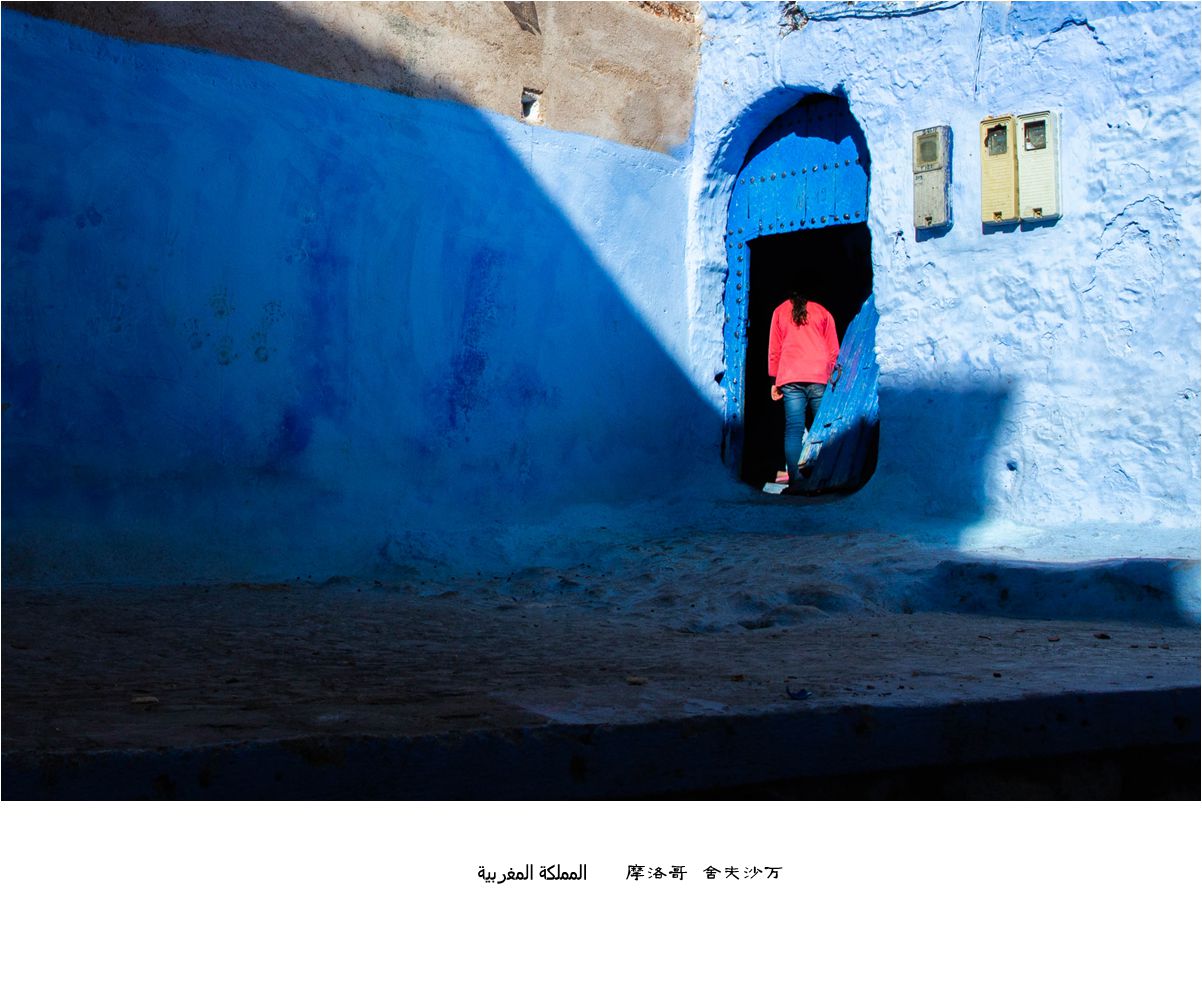

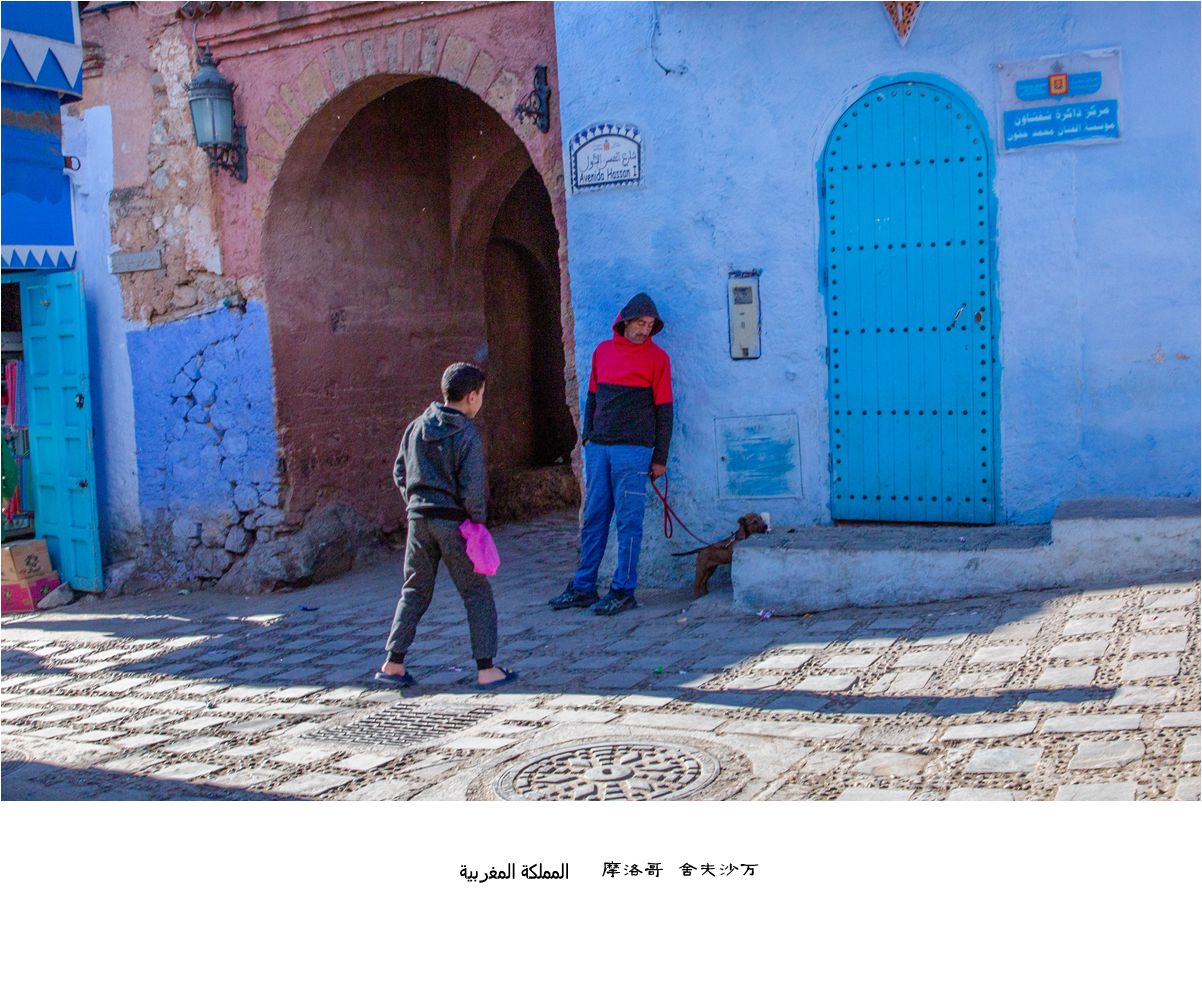

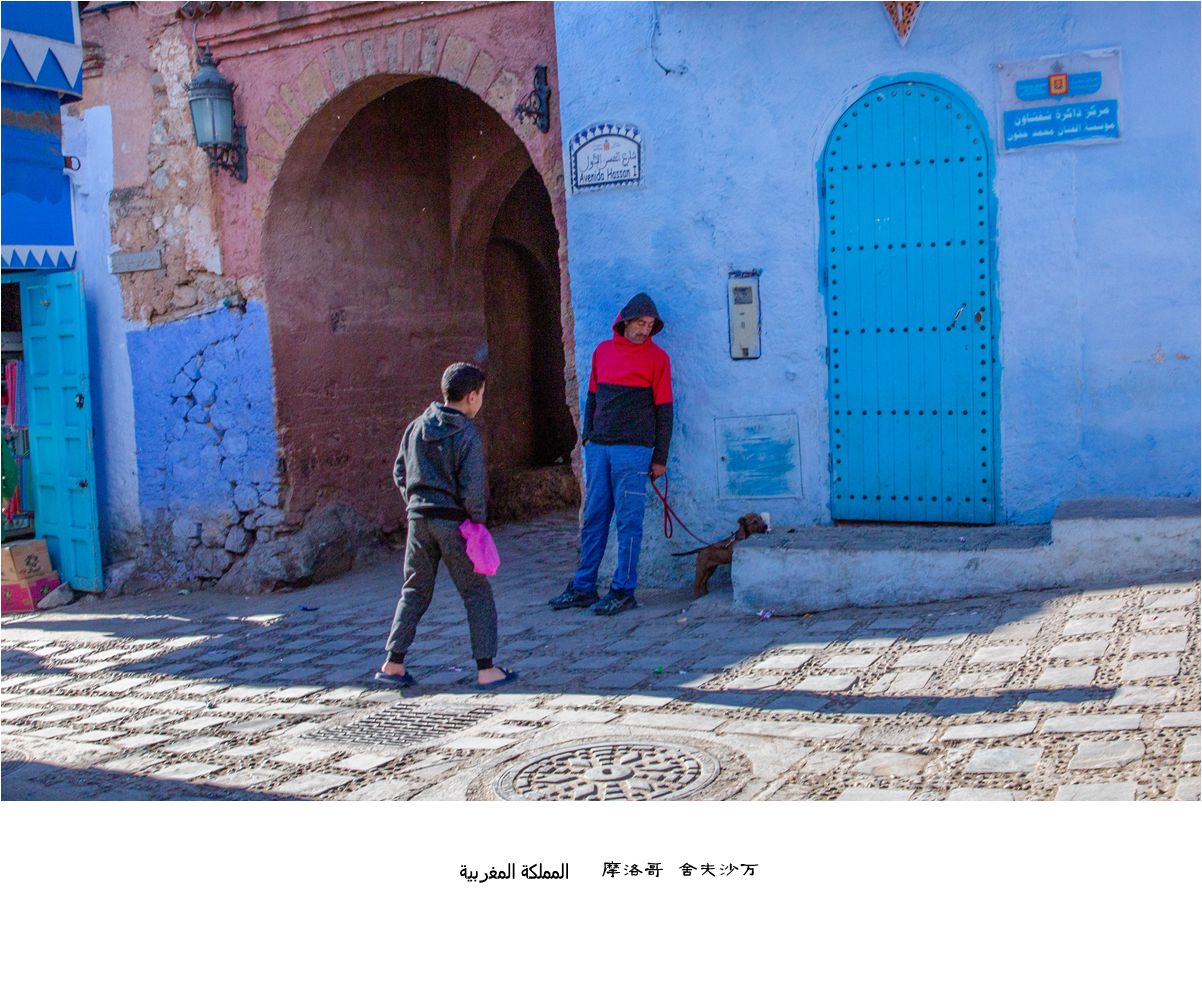

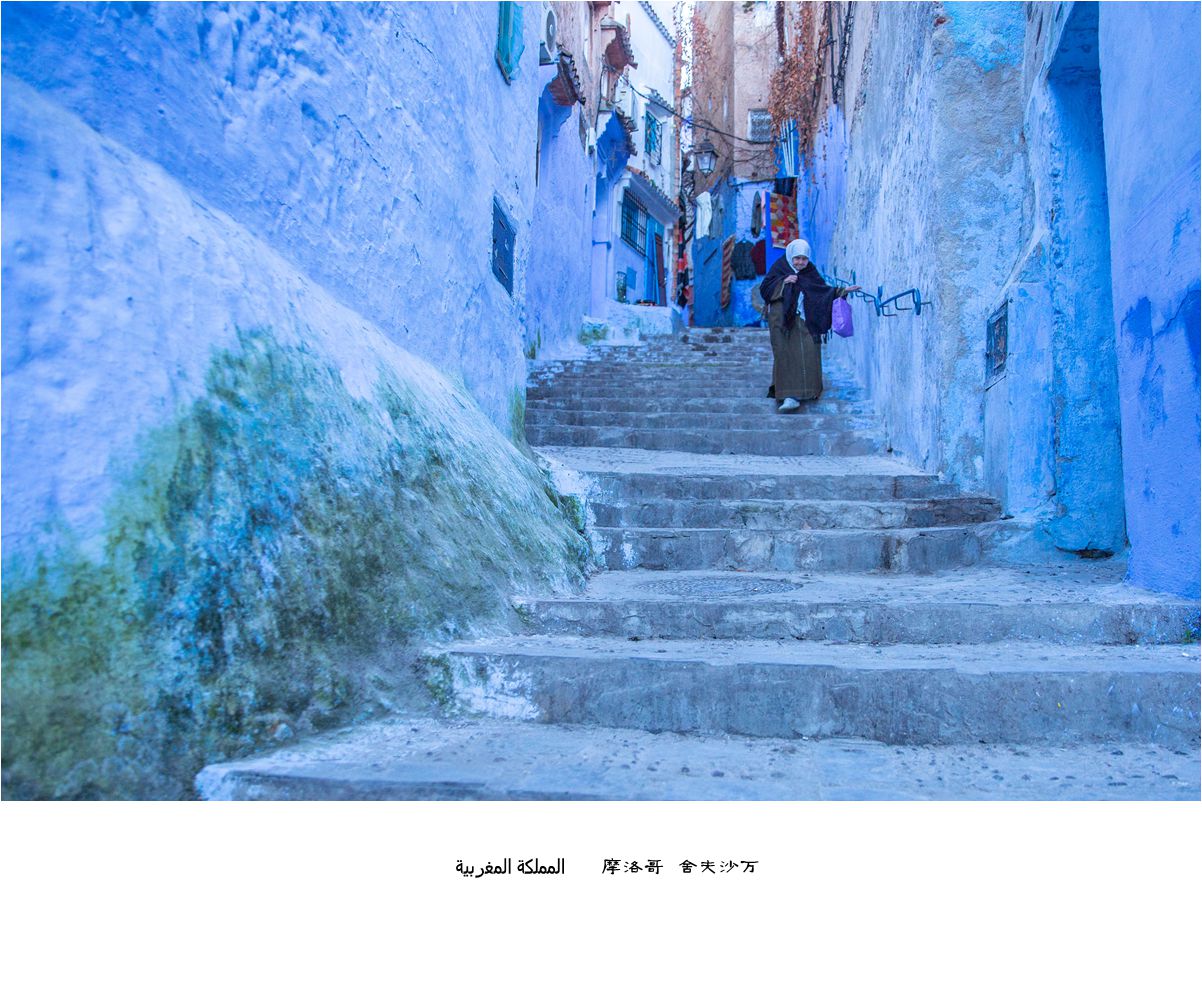

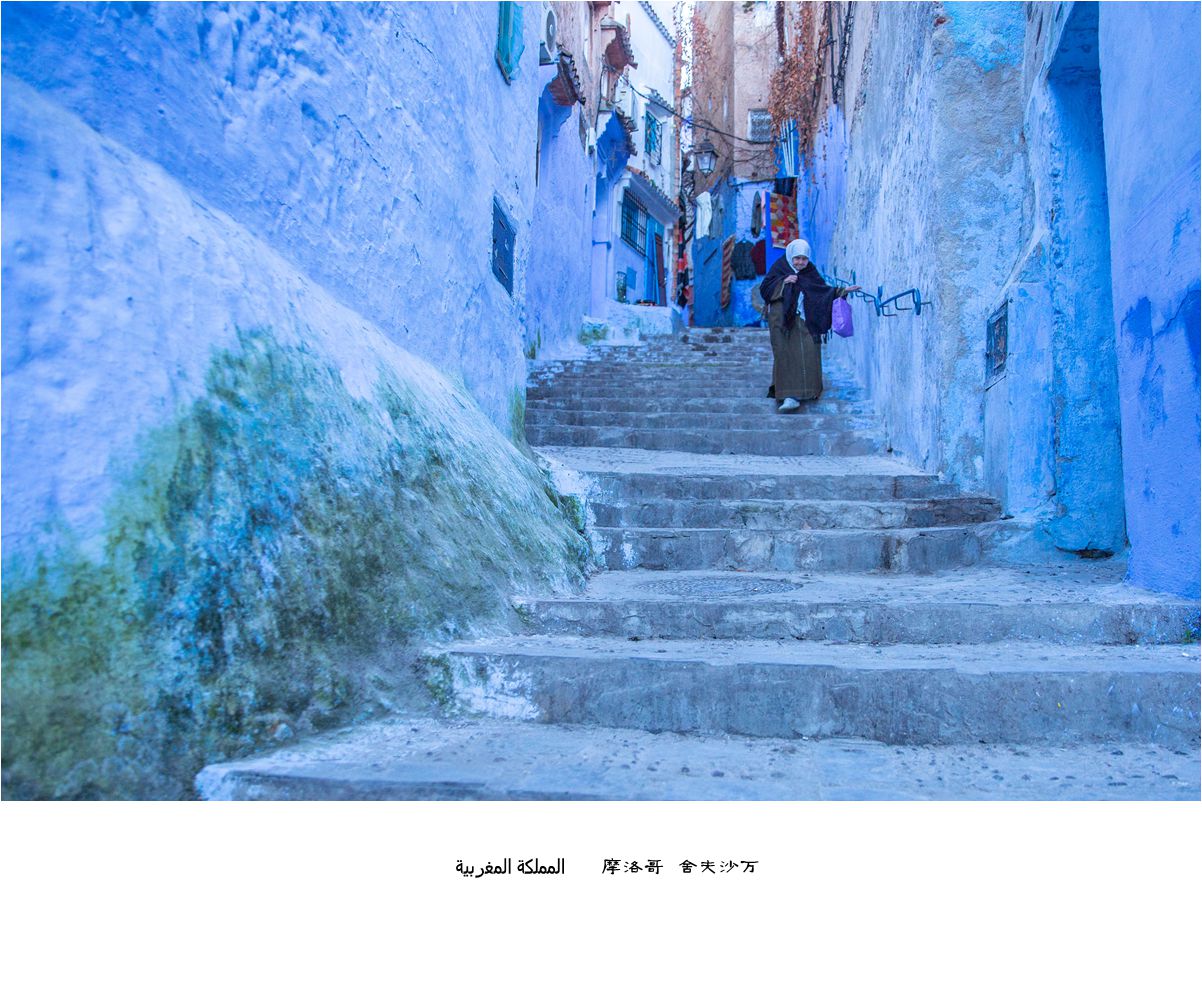

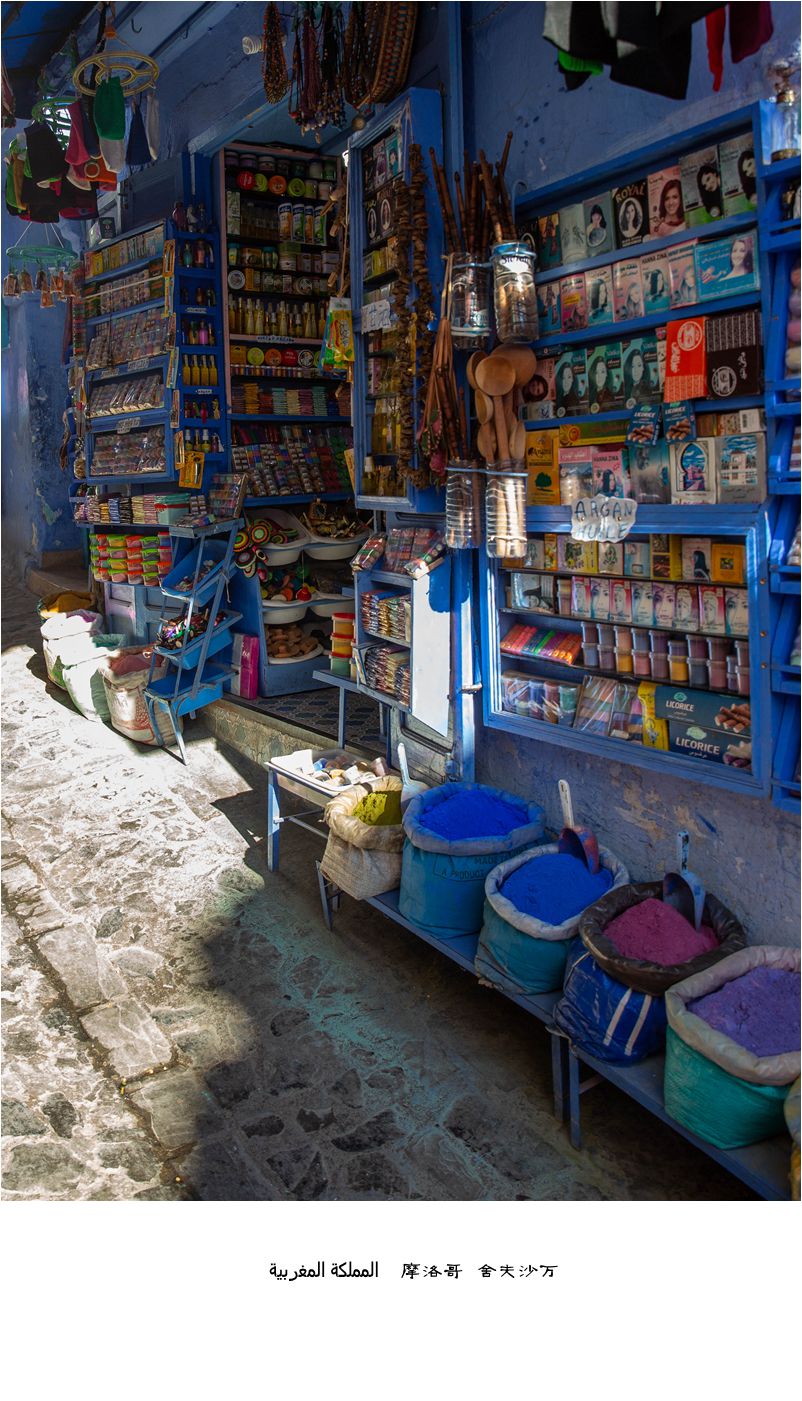

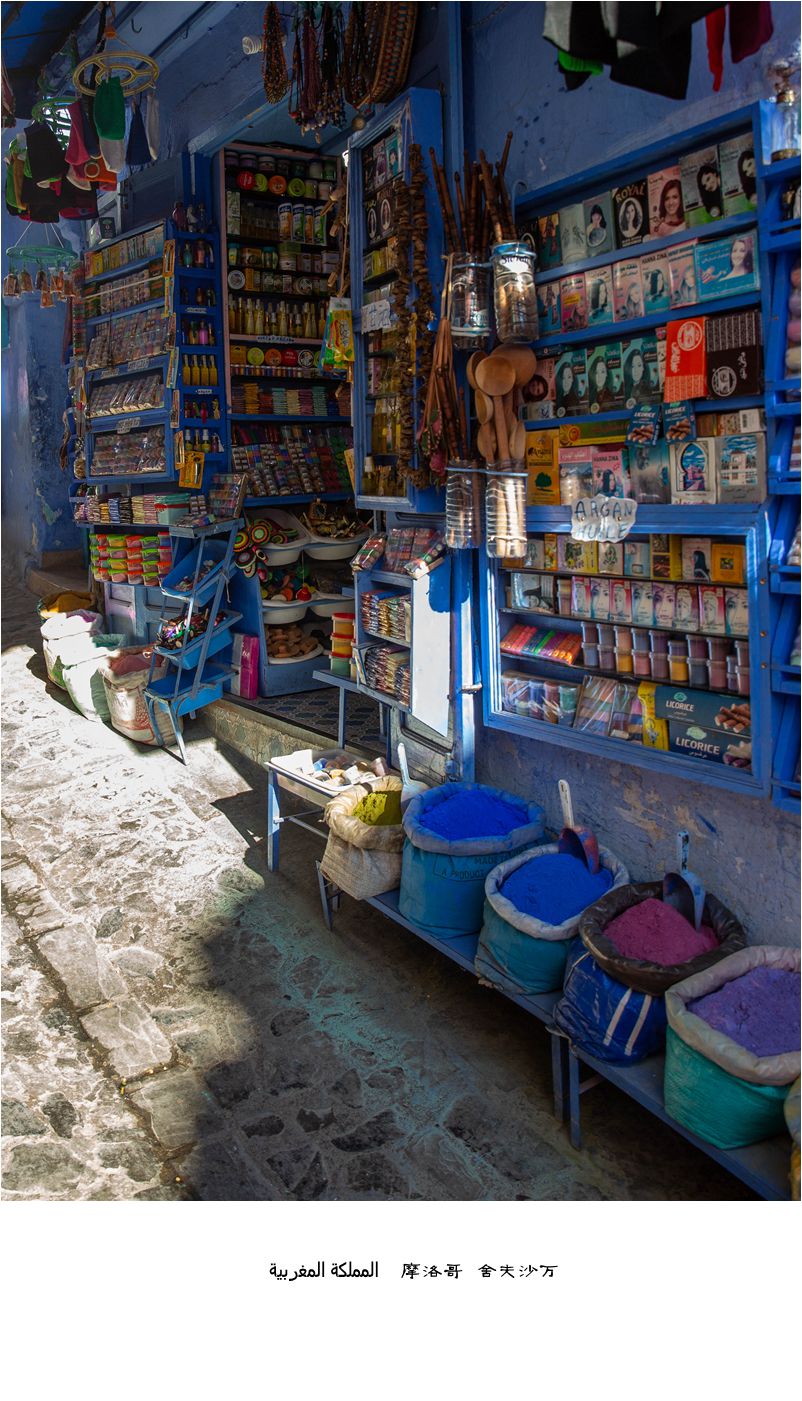

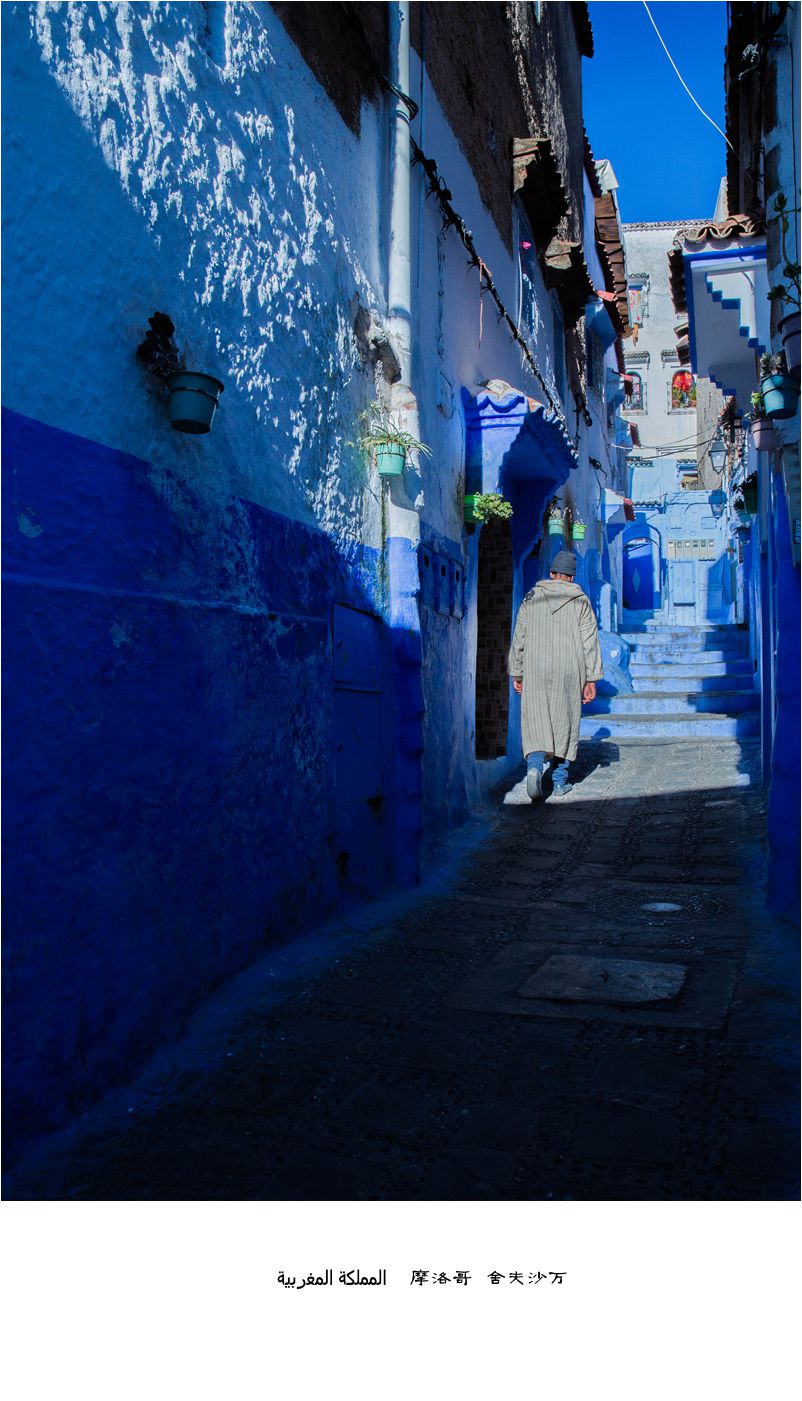

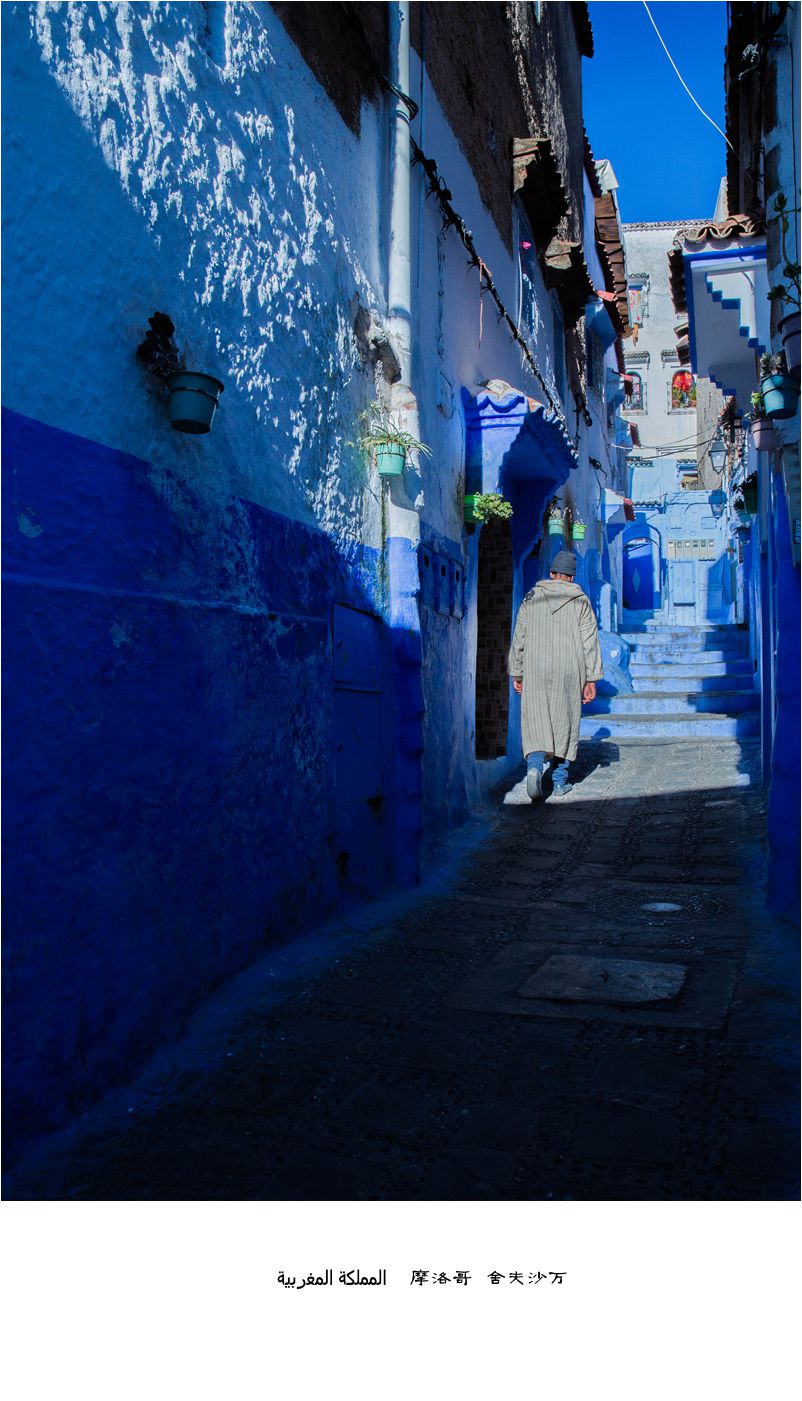

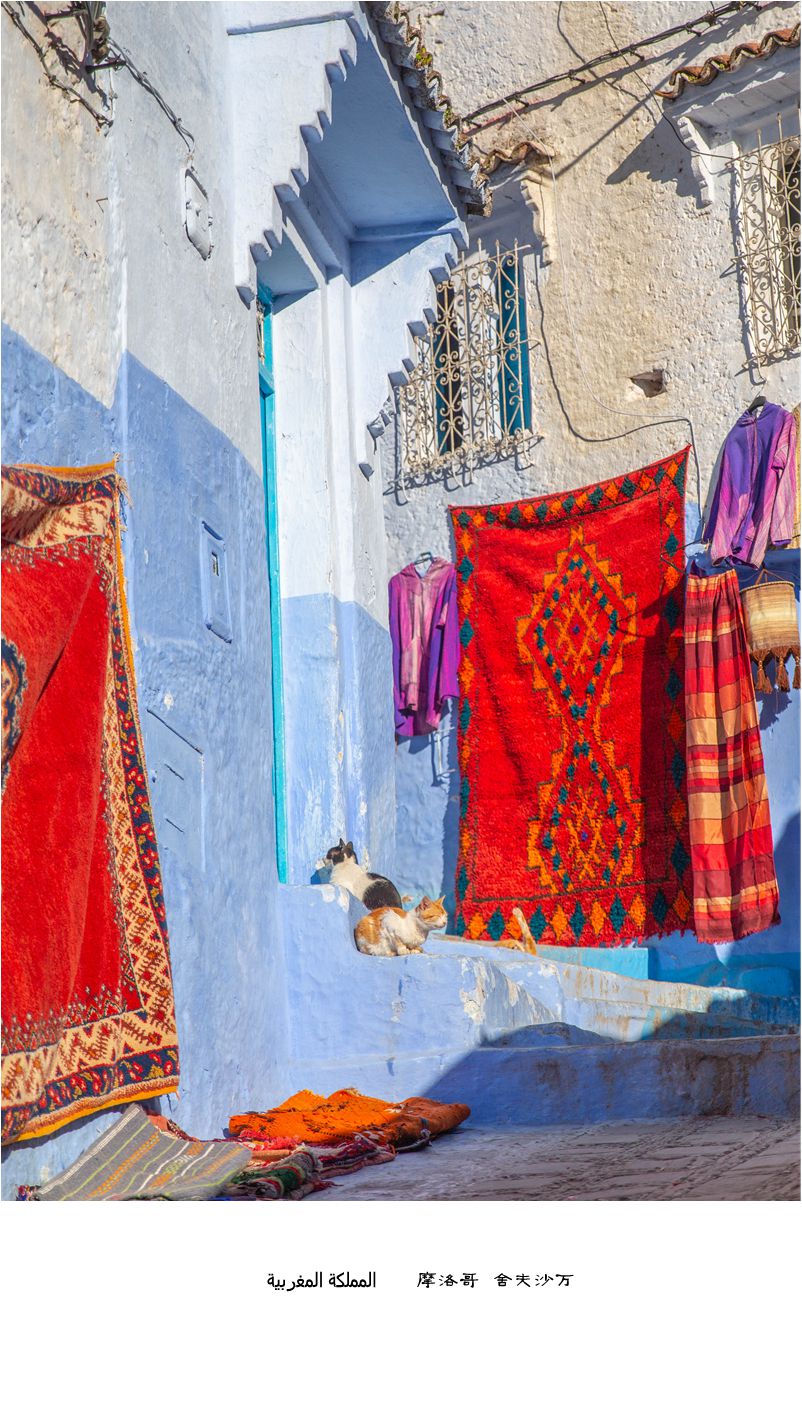

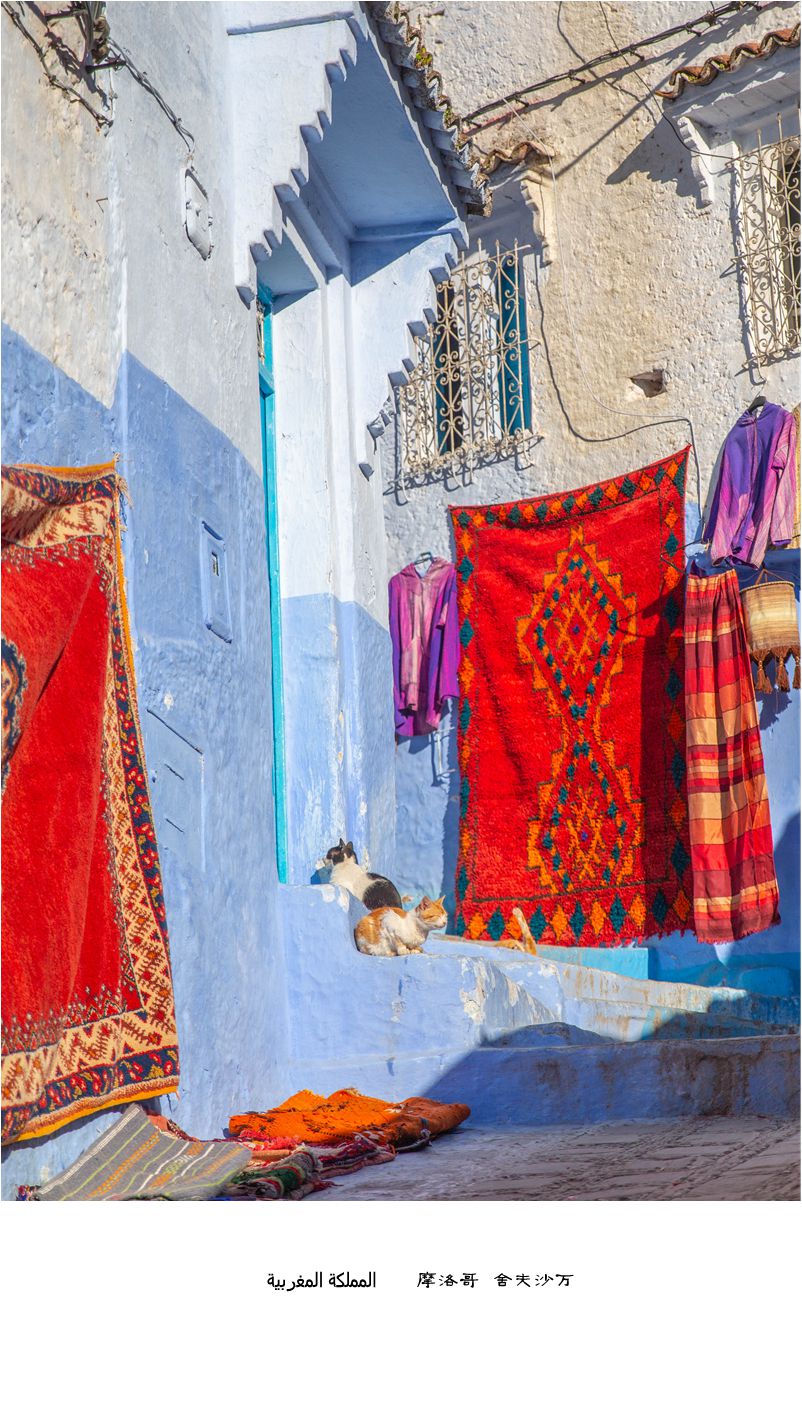

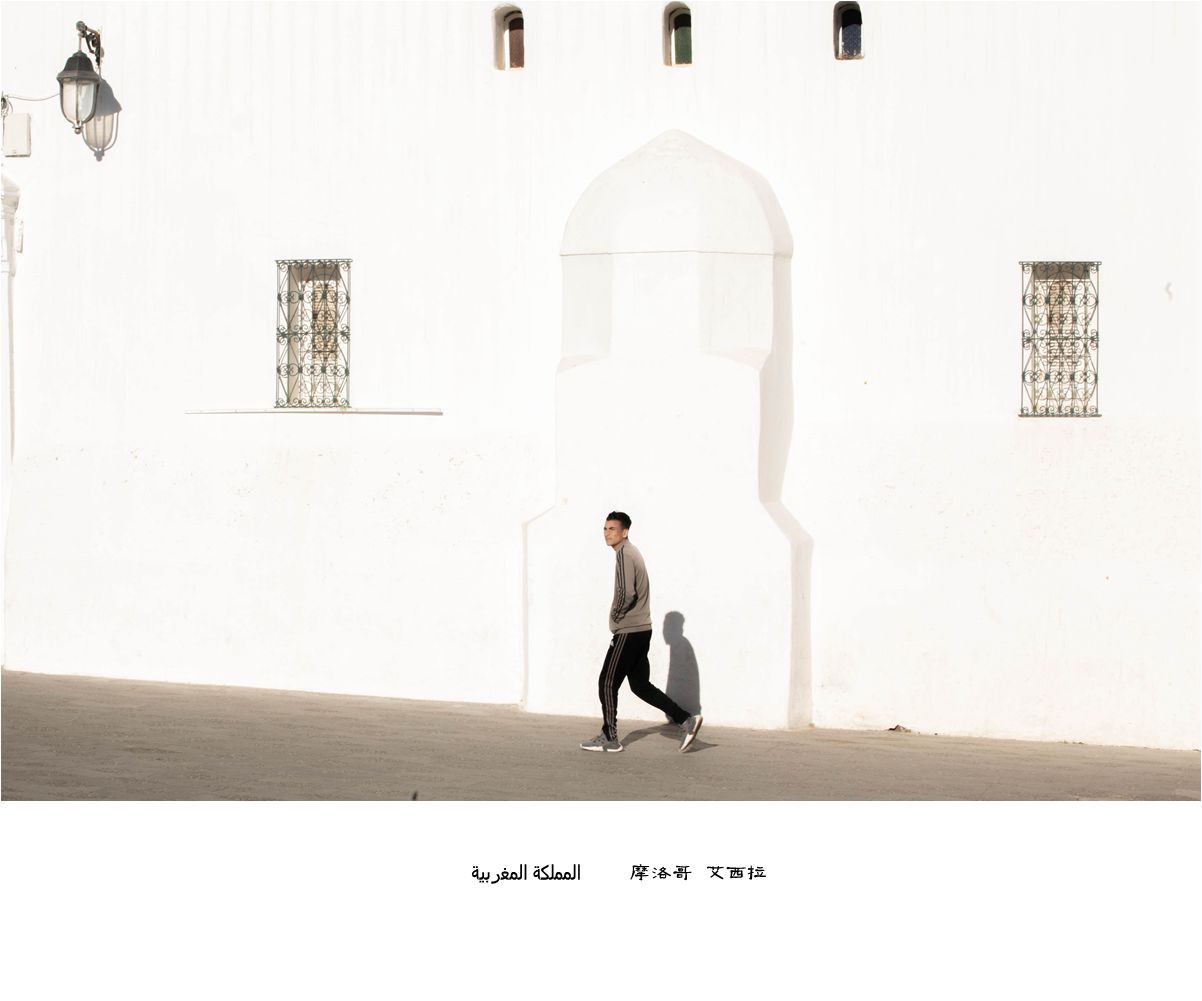

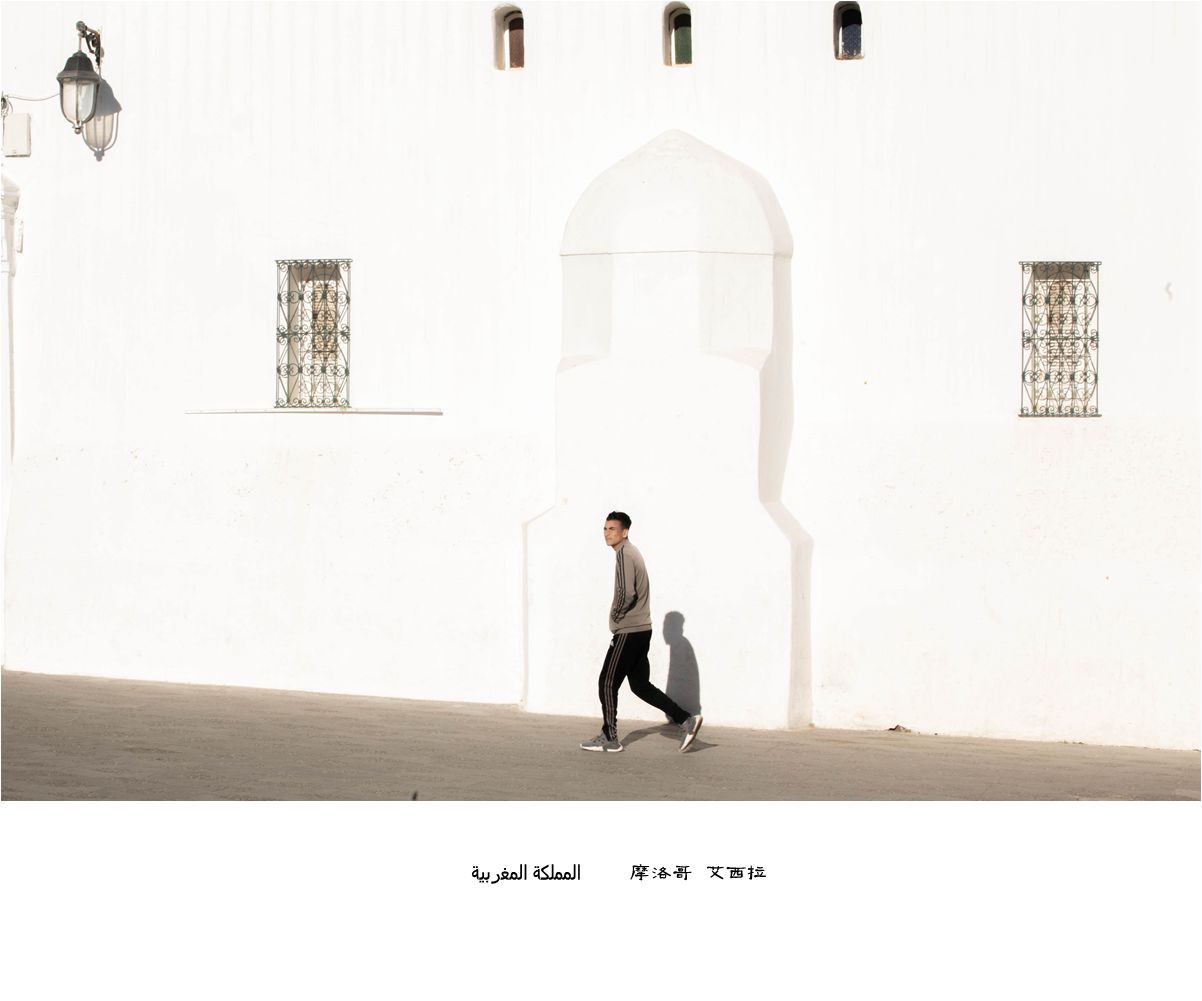

舍夫沙万——摩洛哥的经典之笔

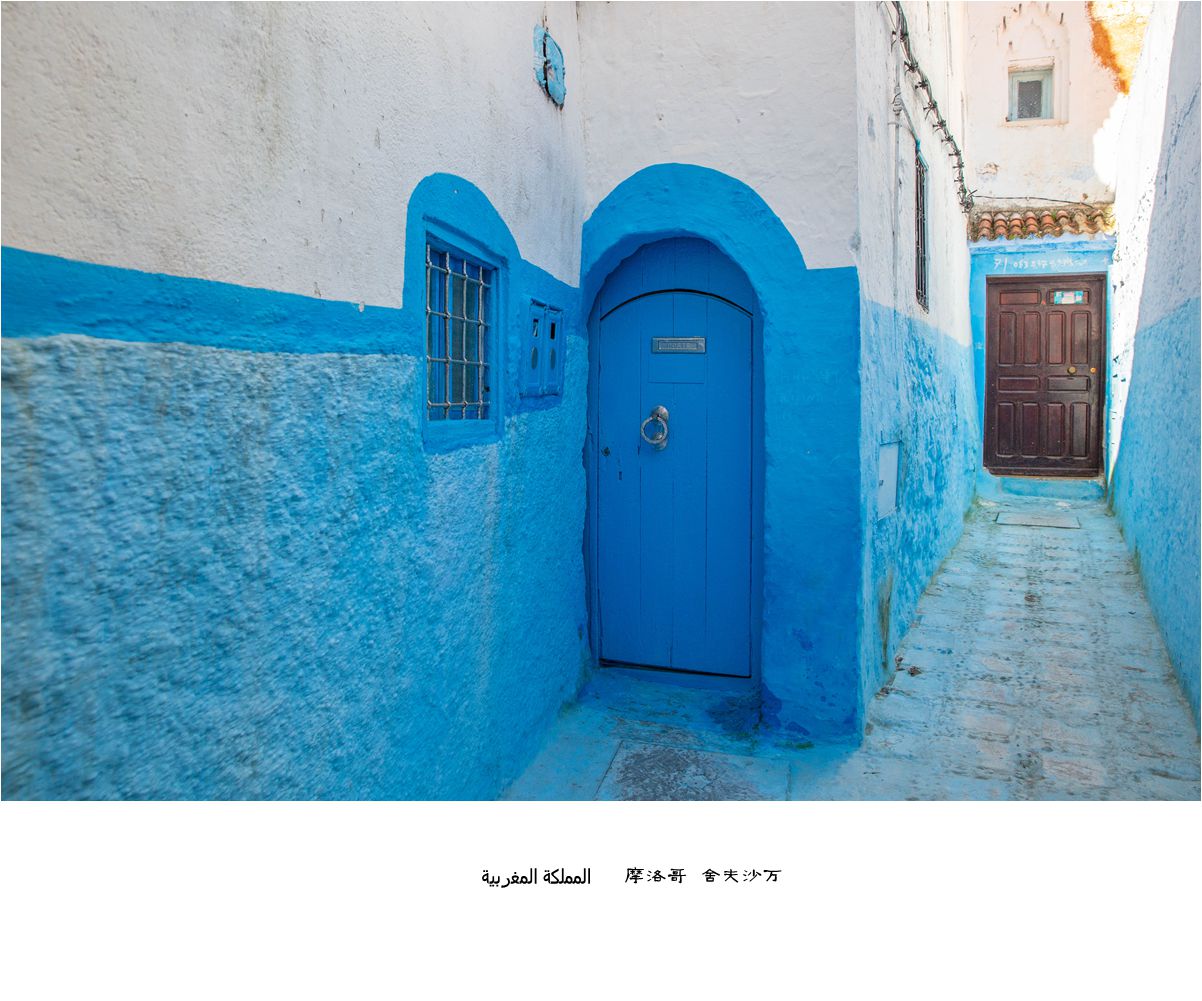

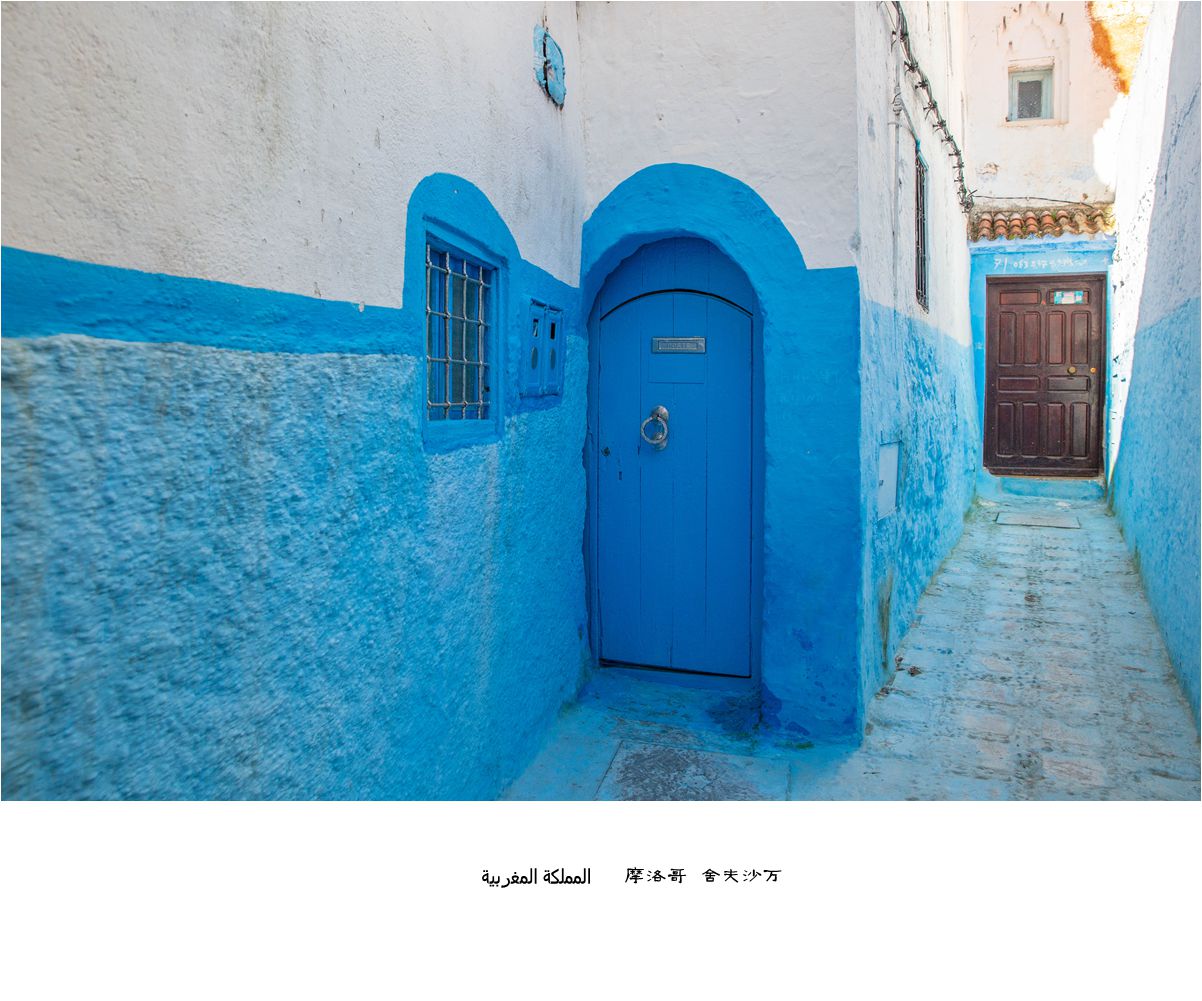

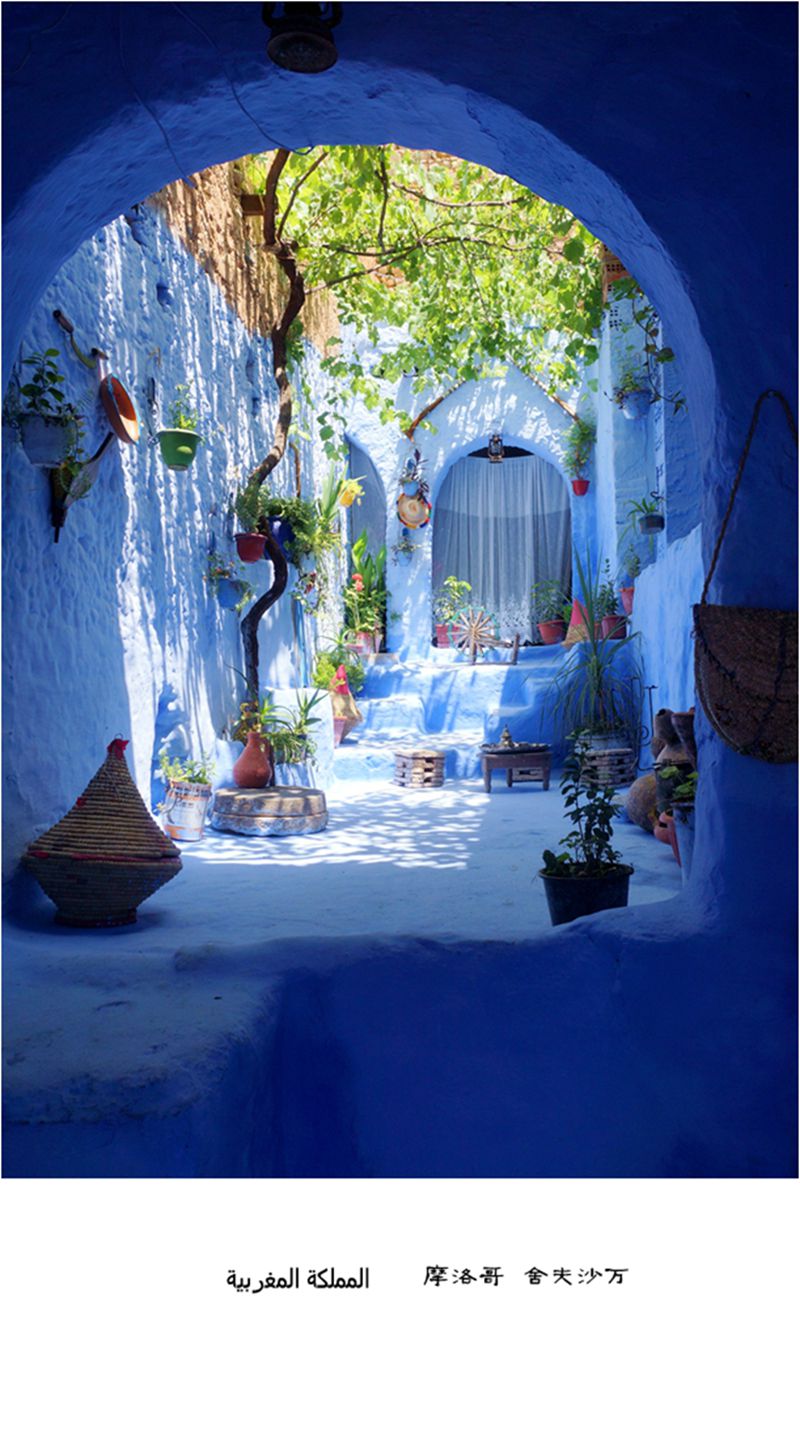

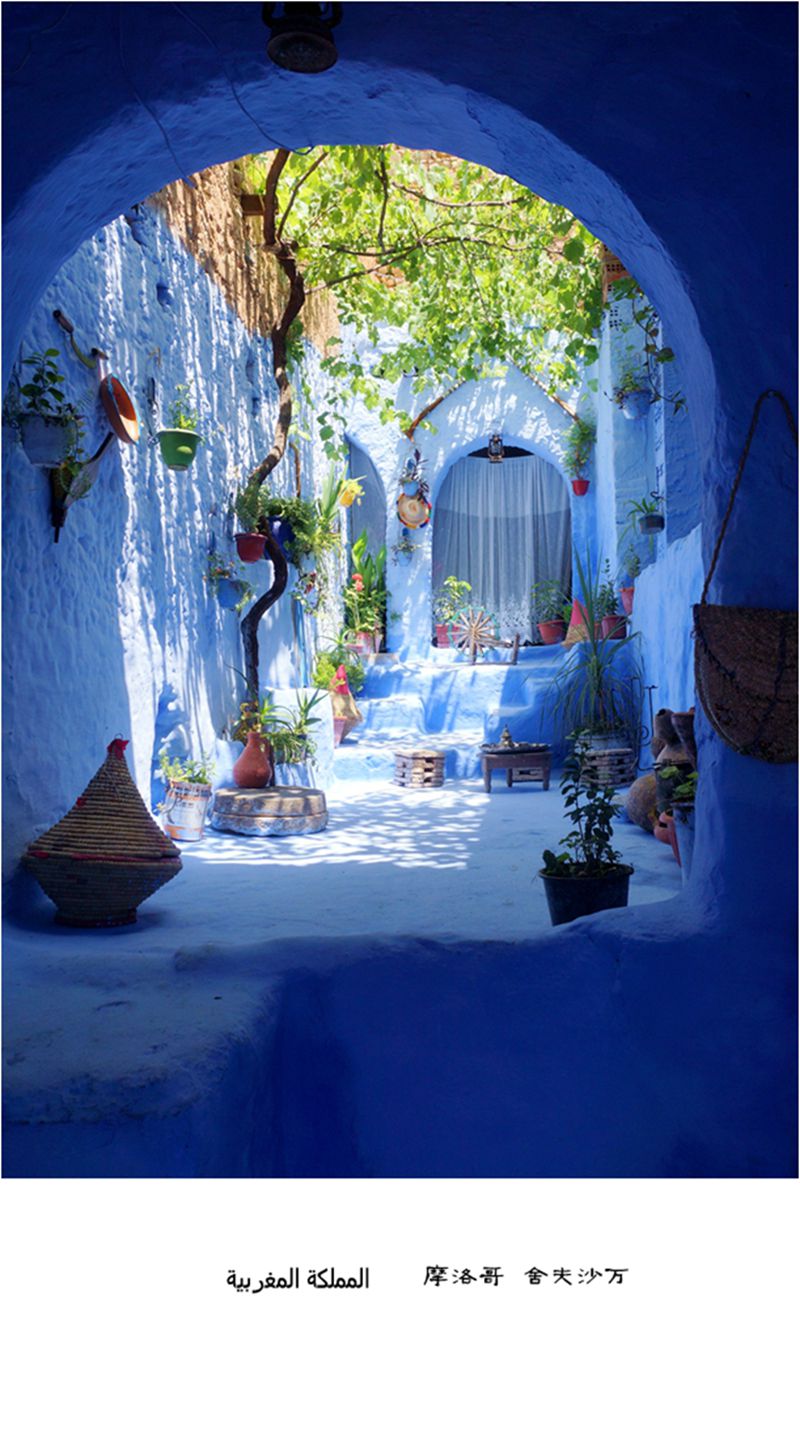

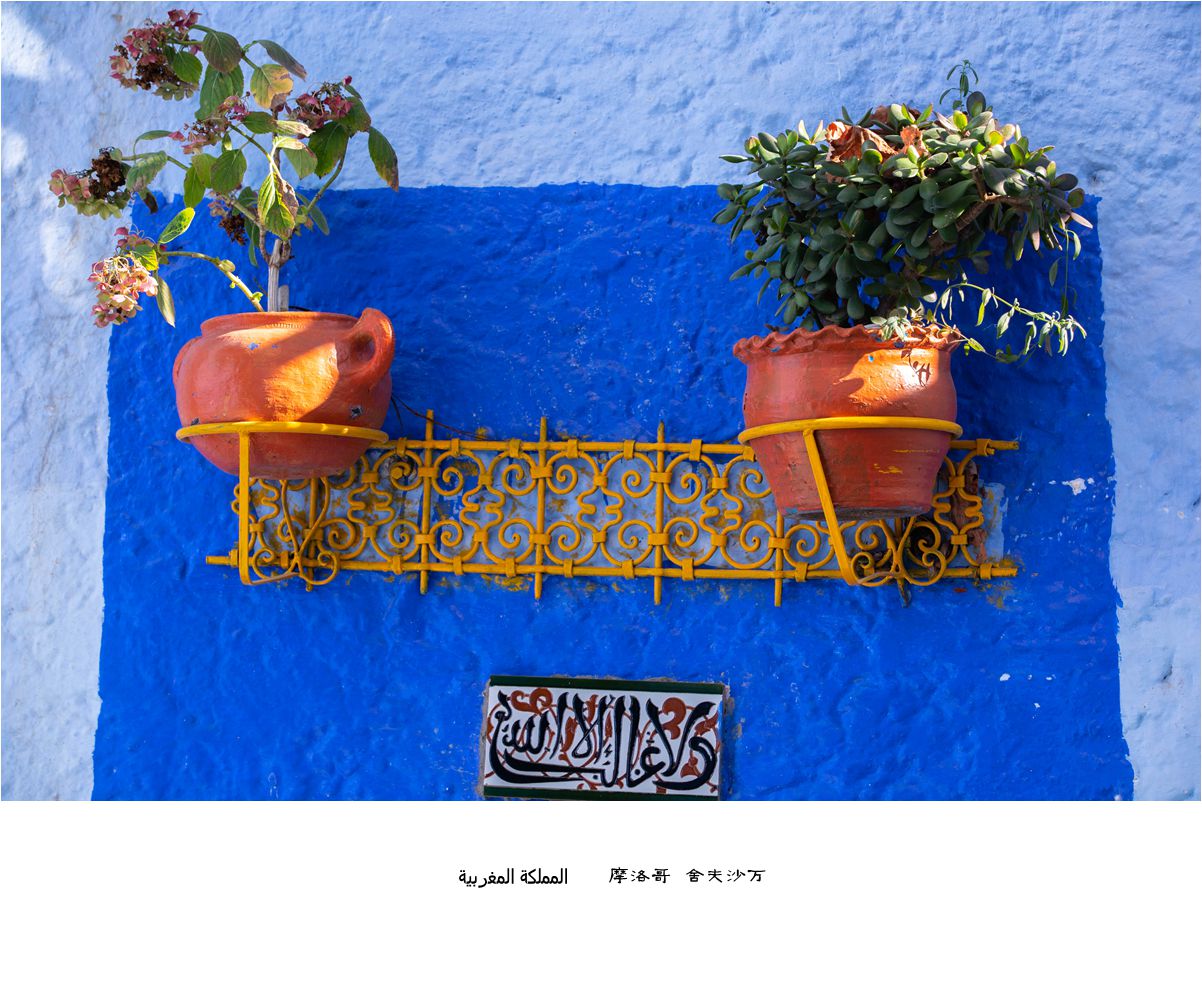

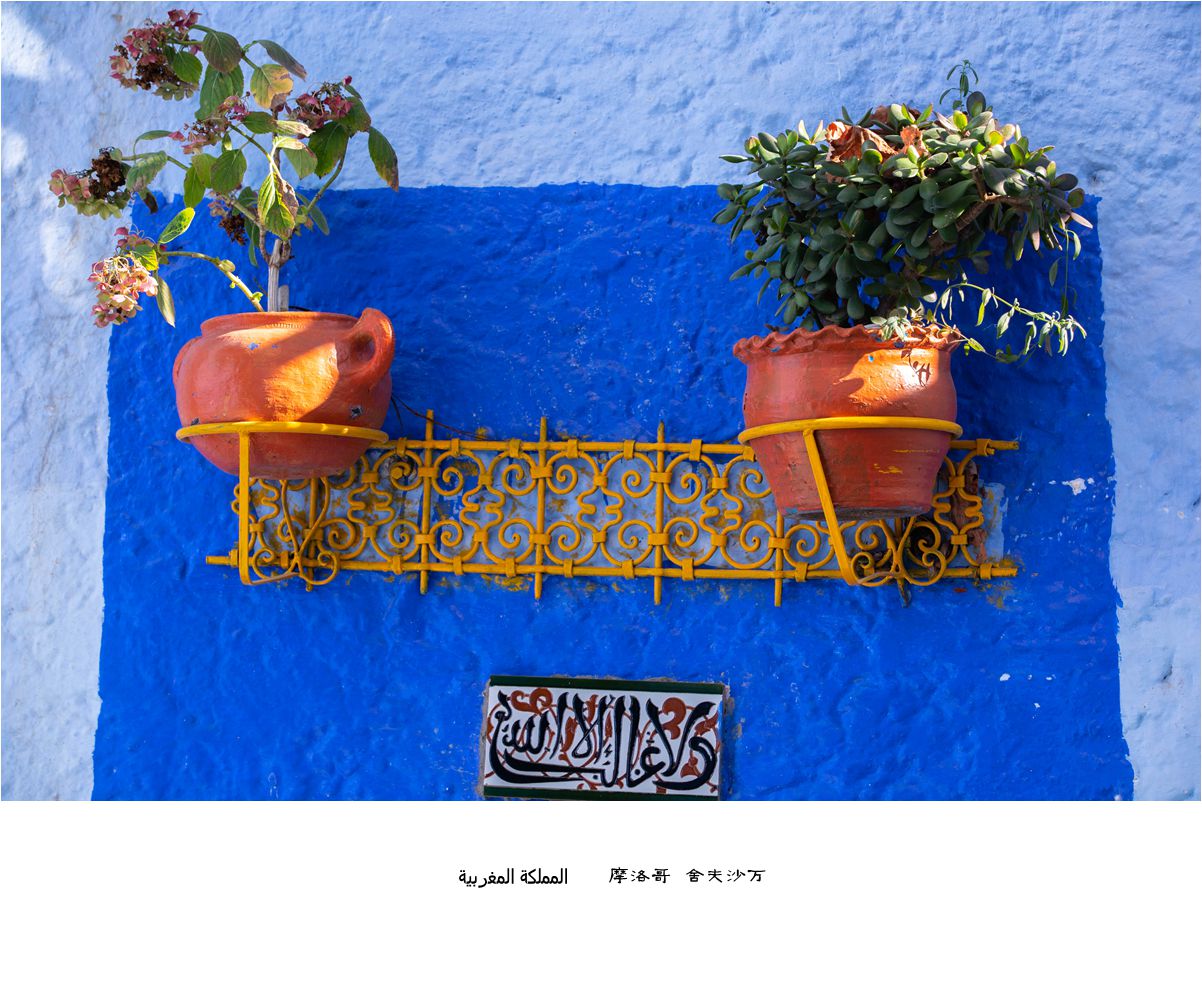

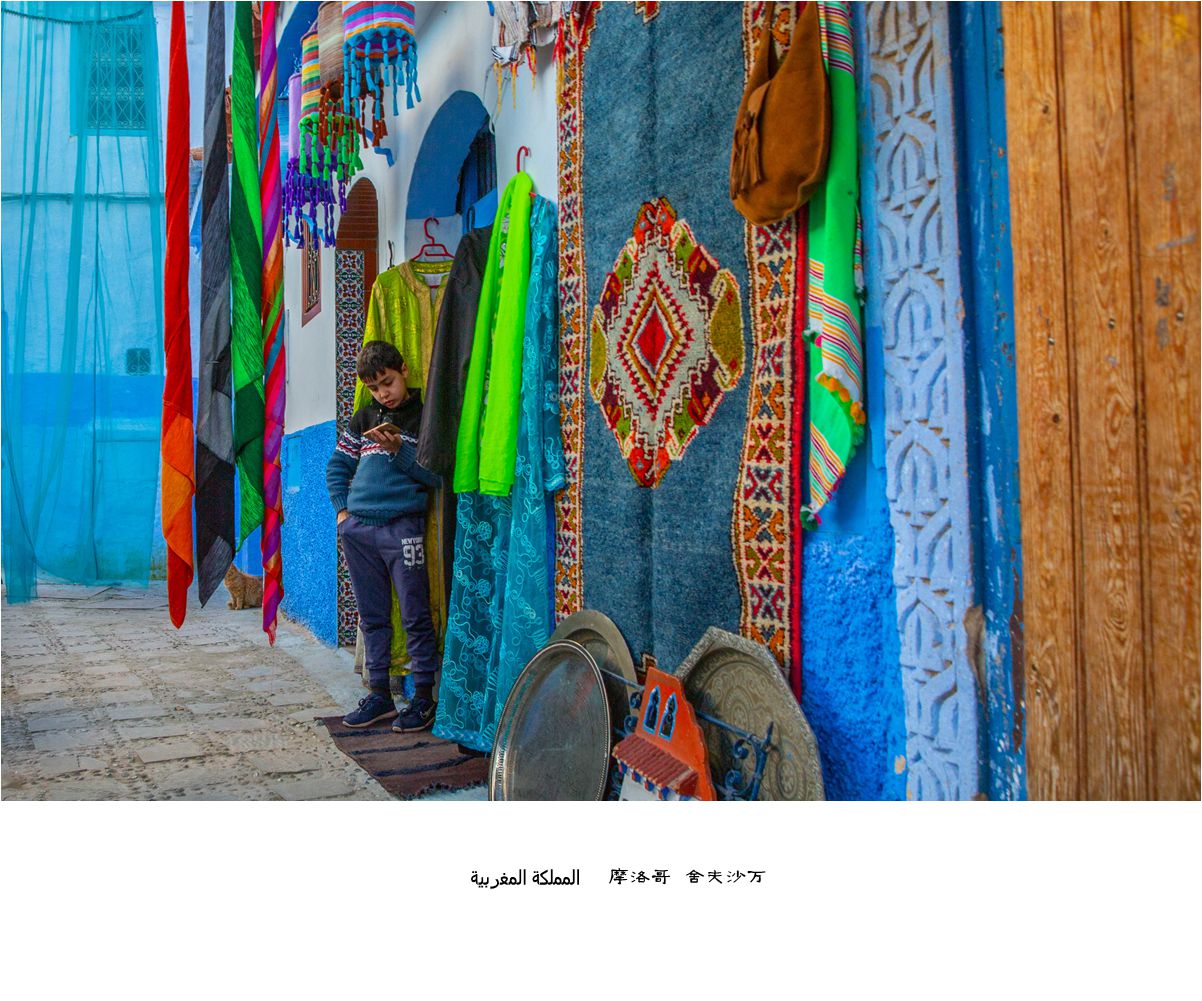

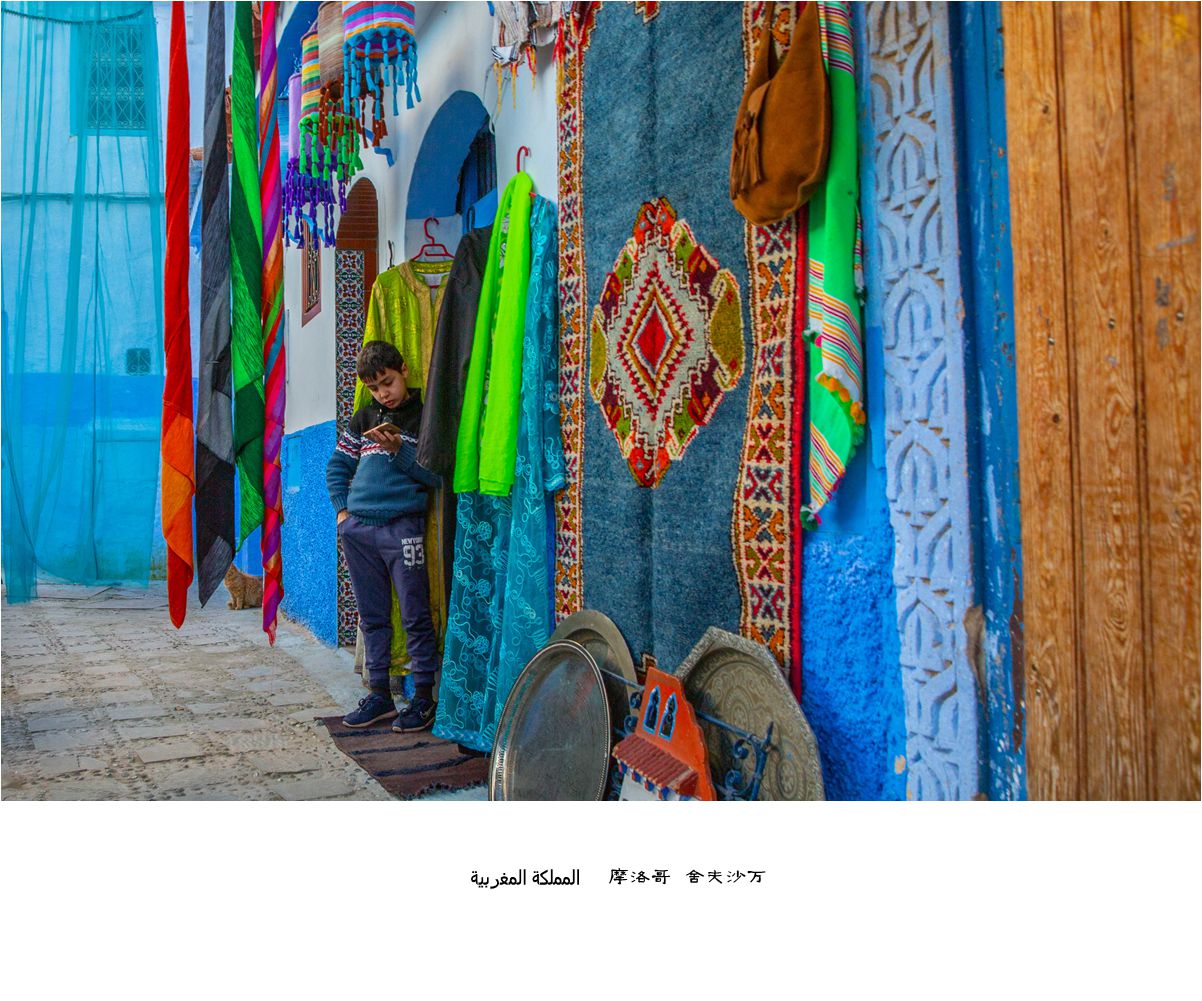

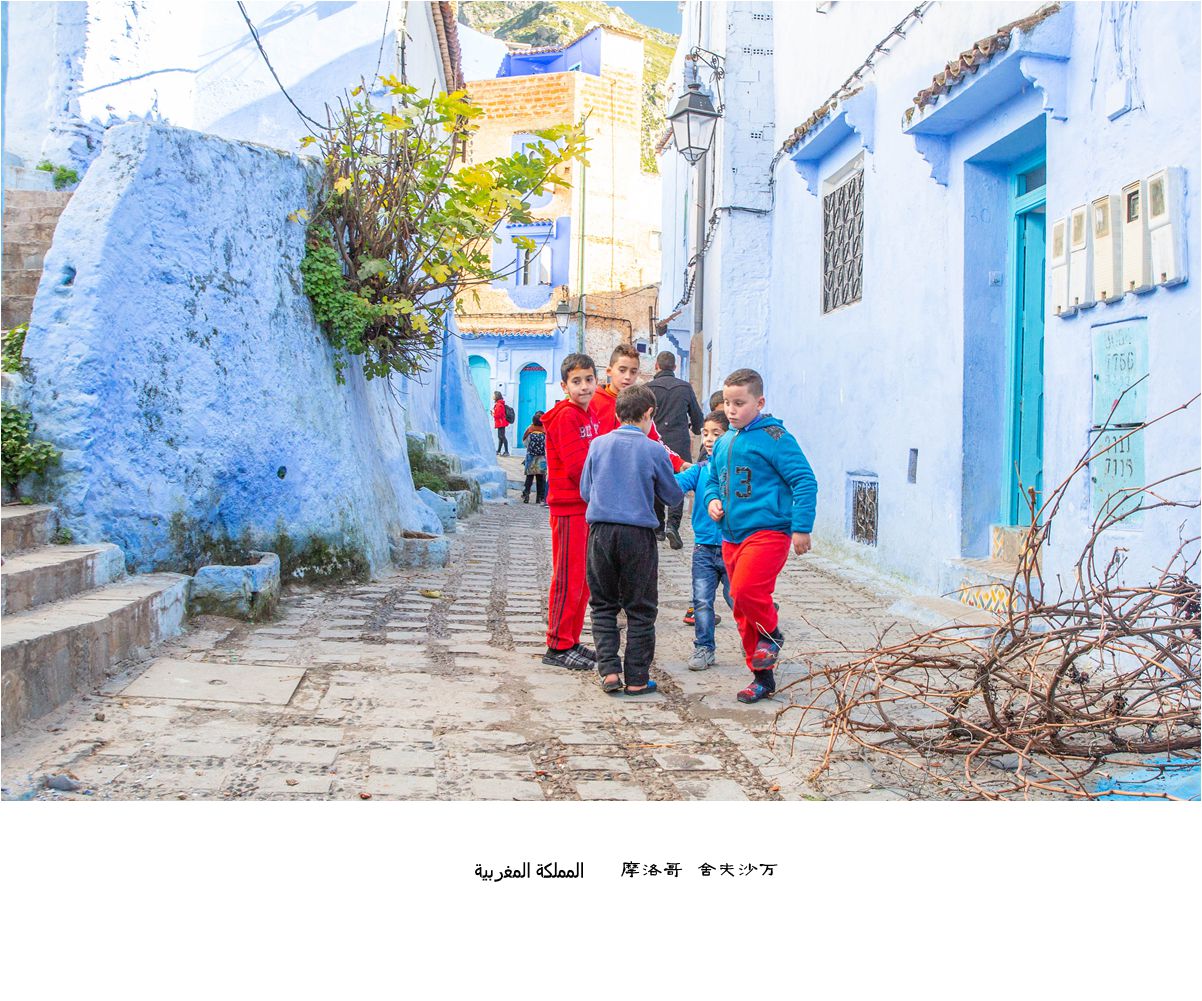

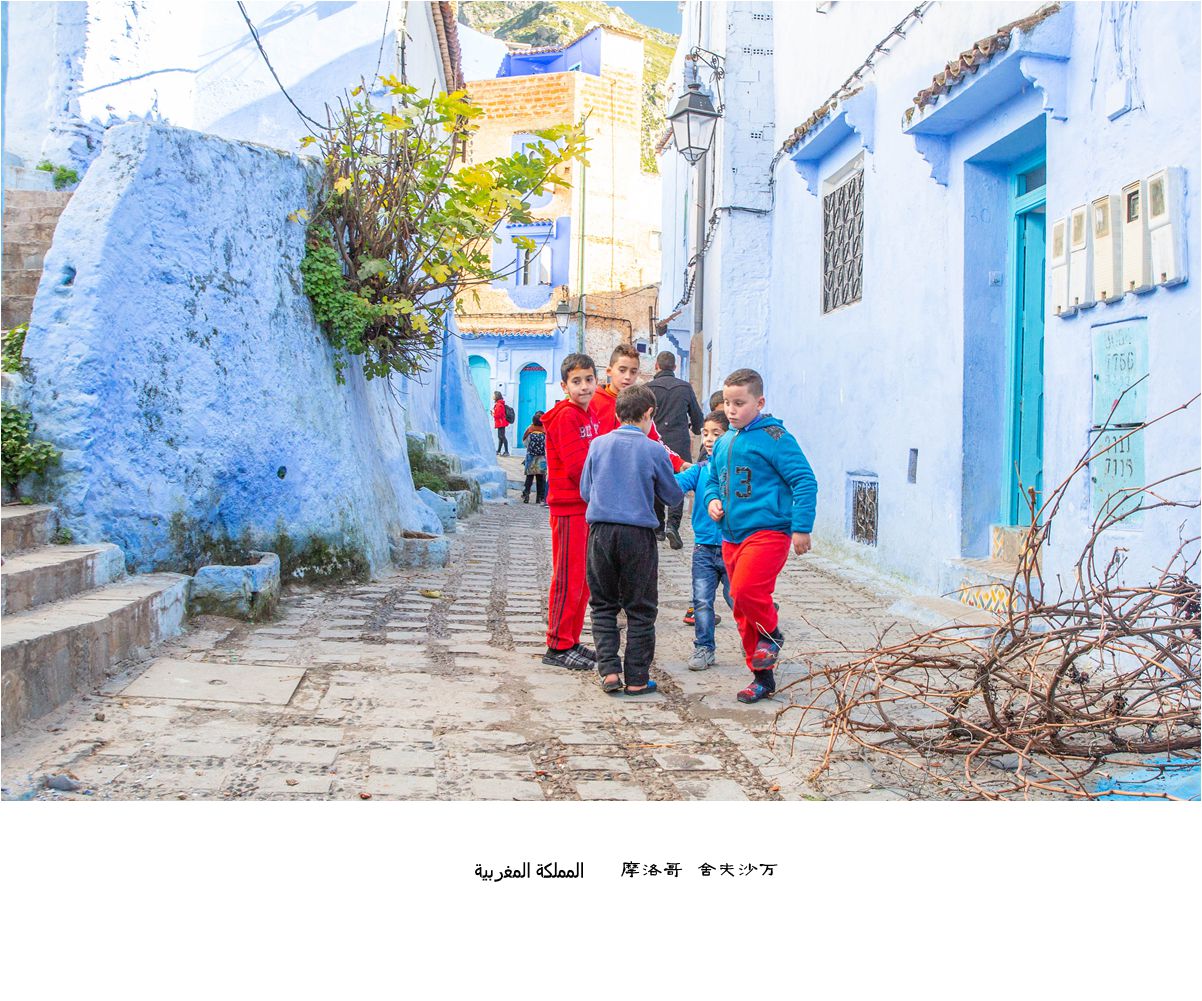

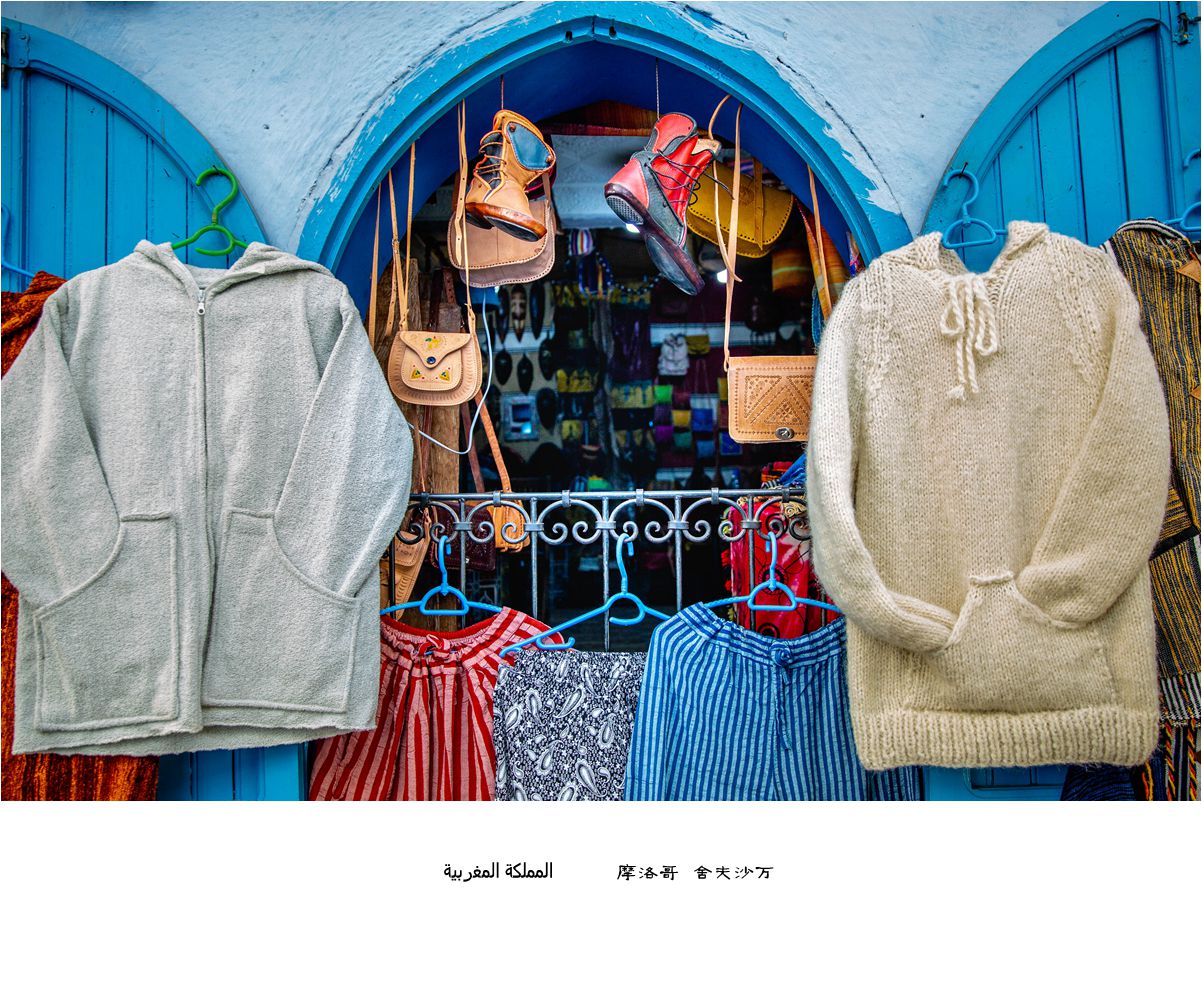

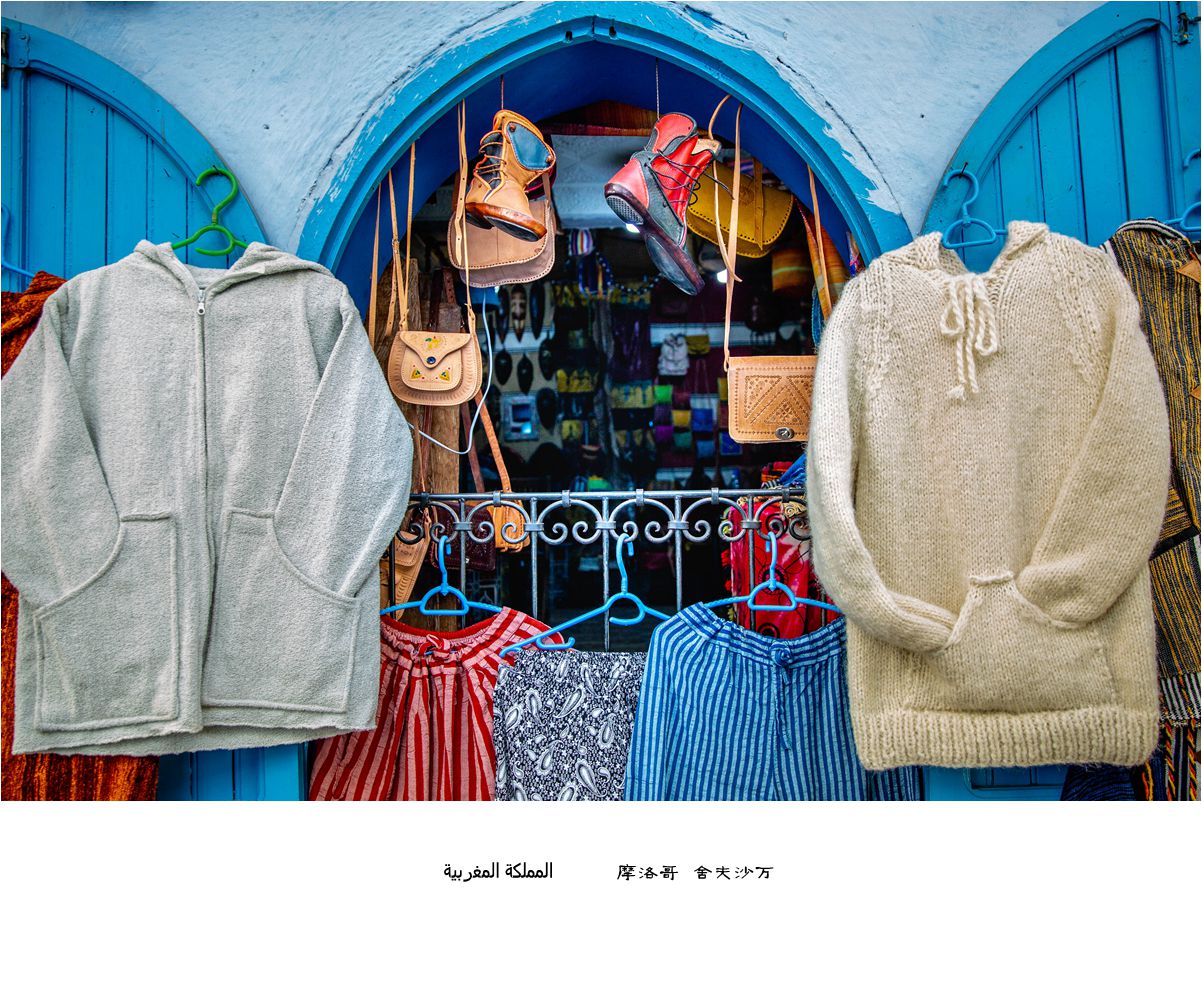

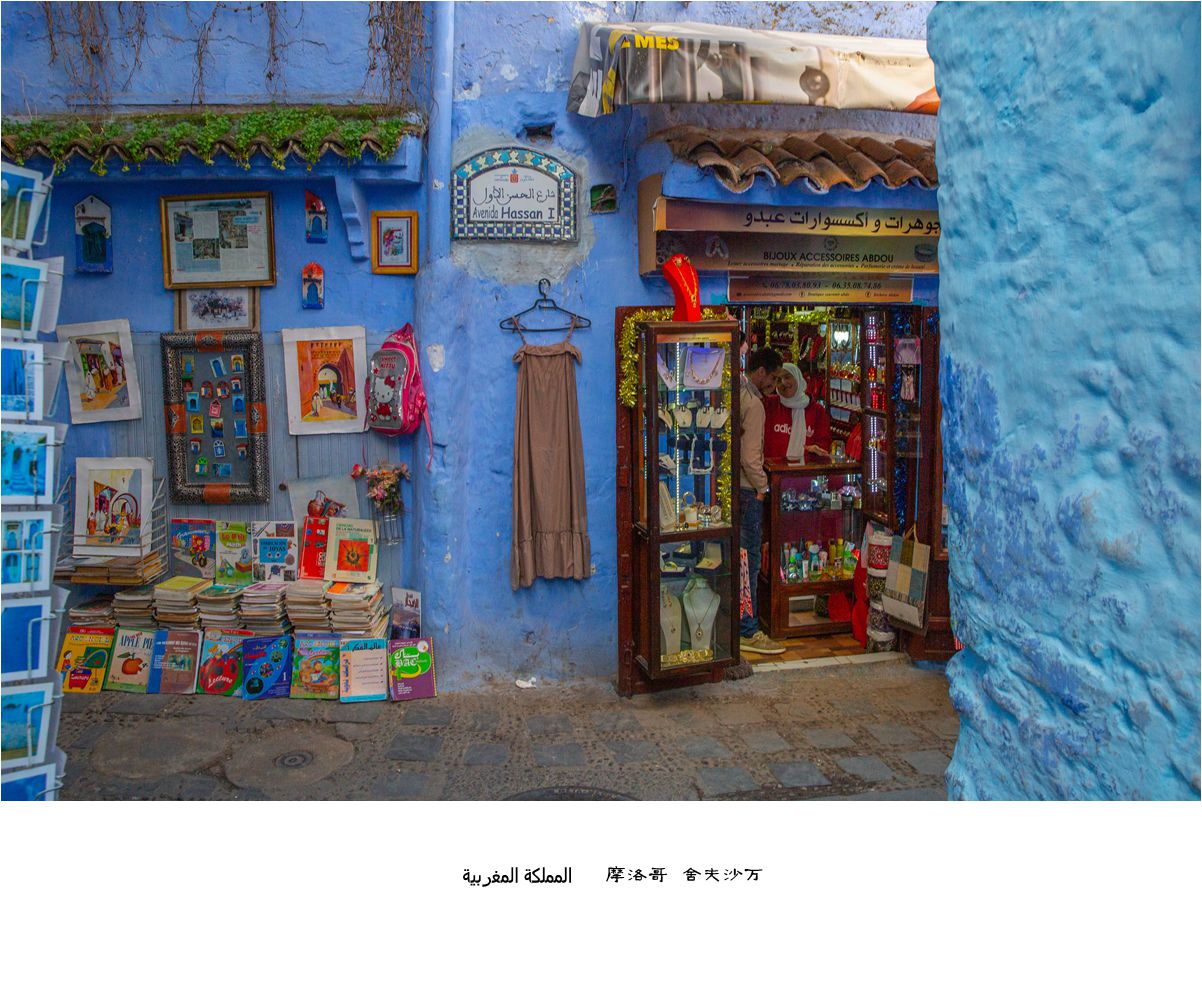

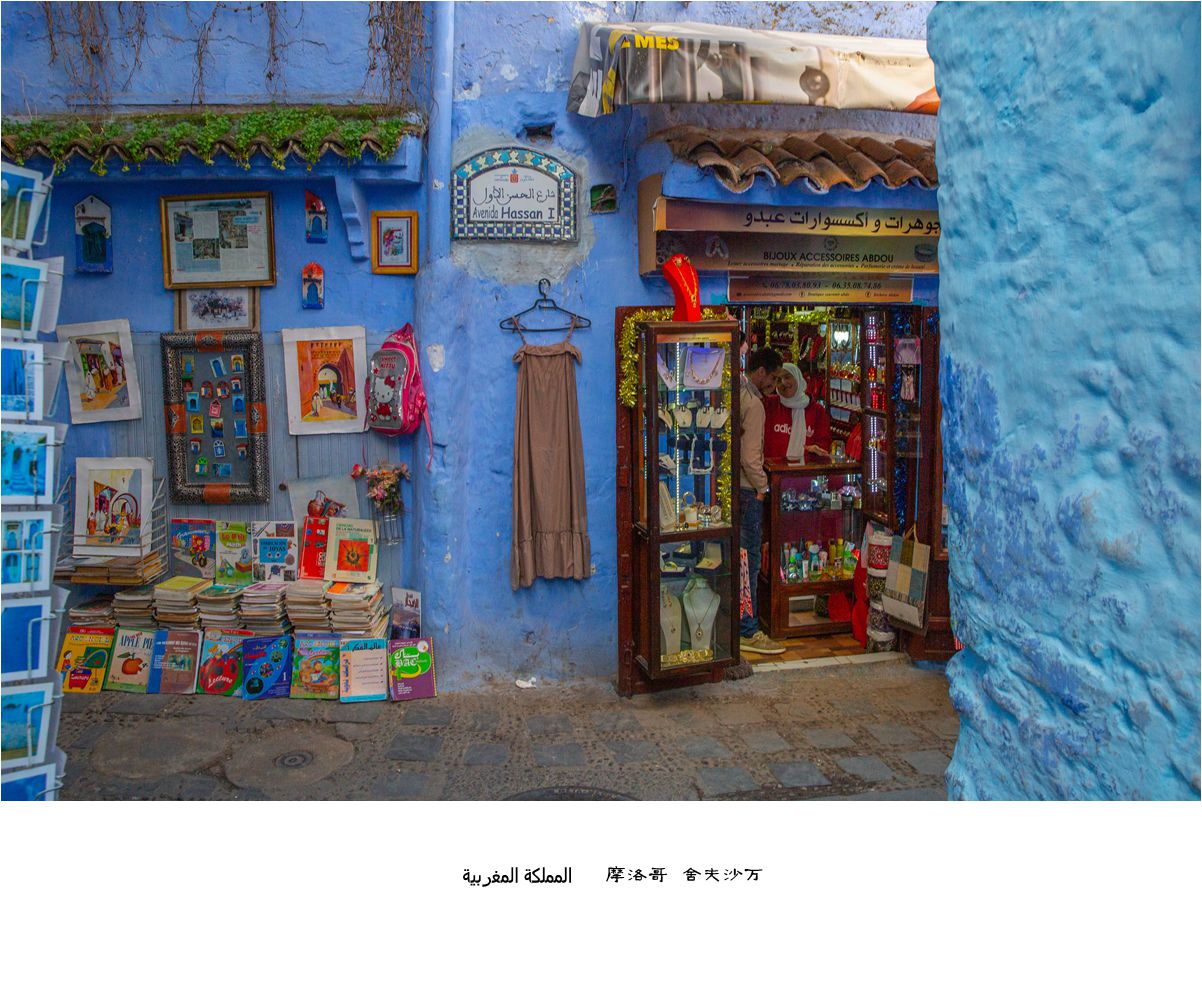

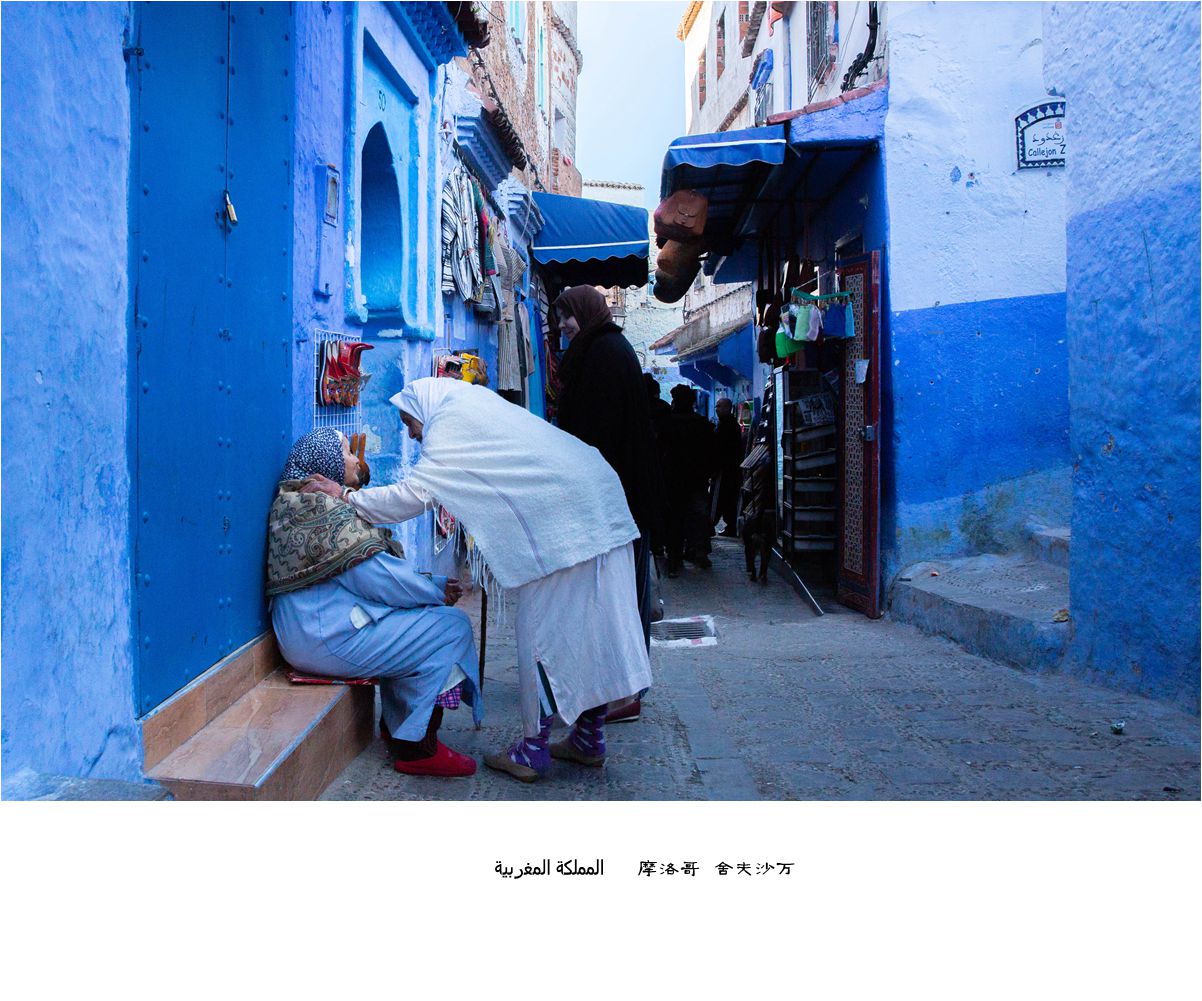

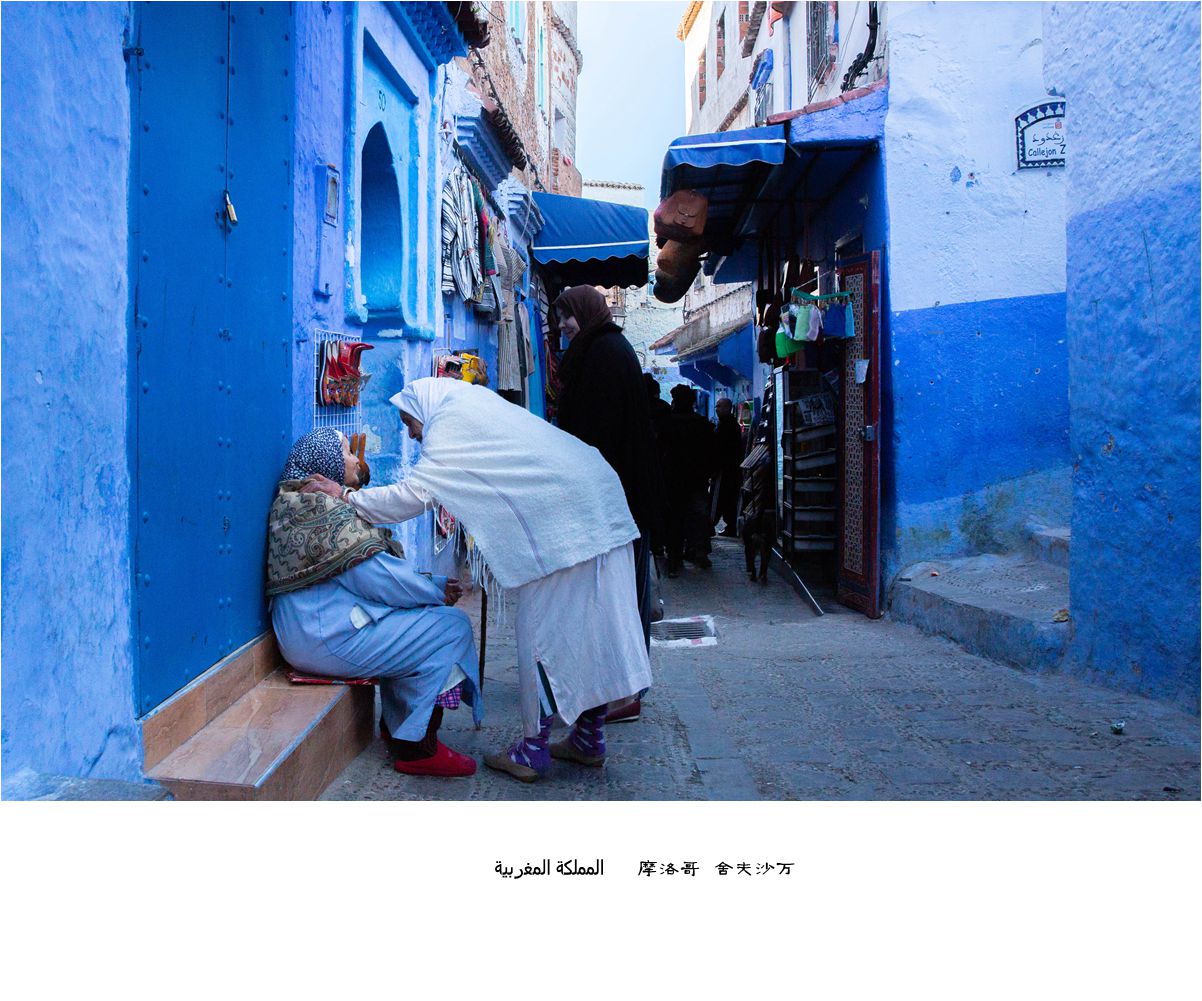

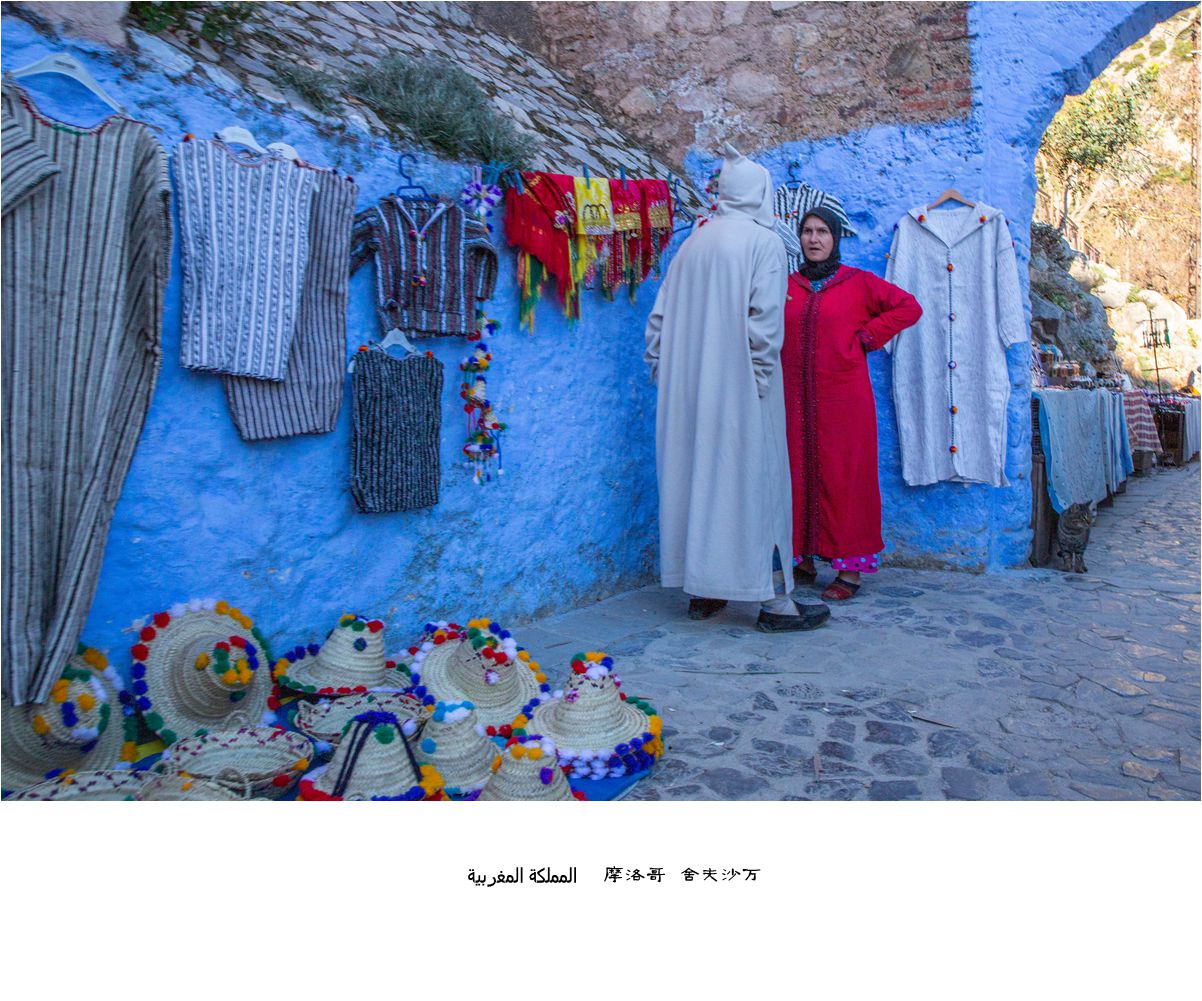

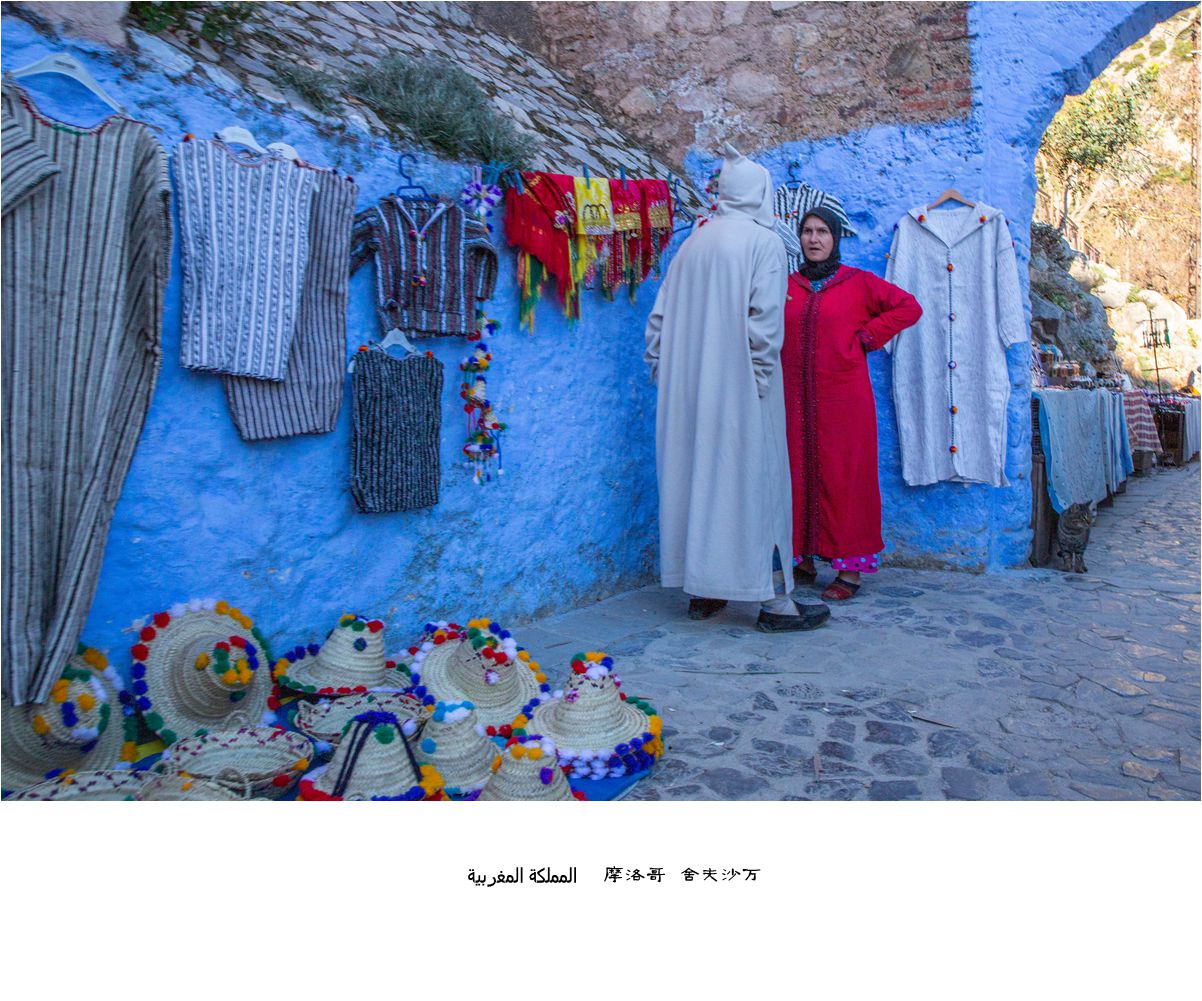

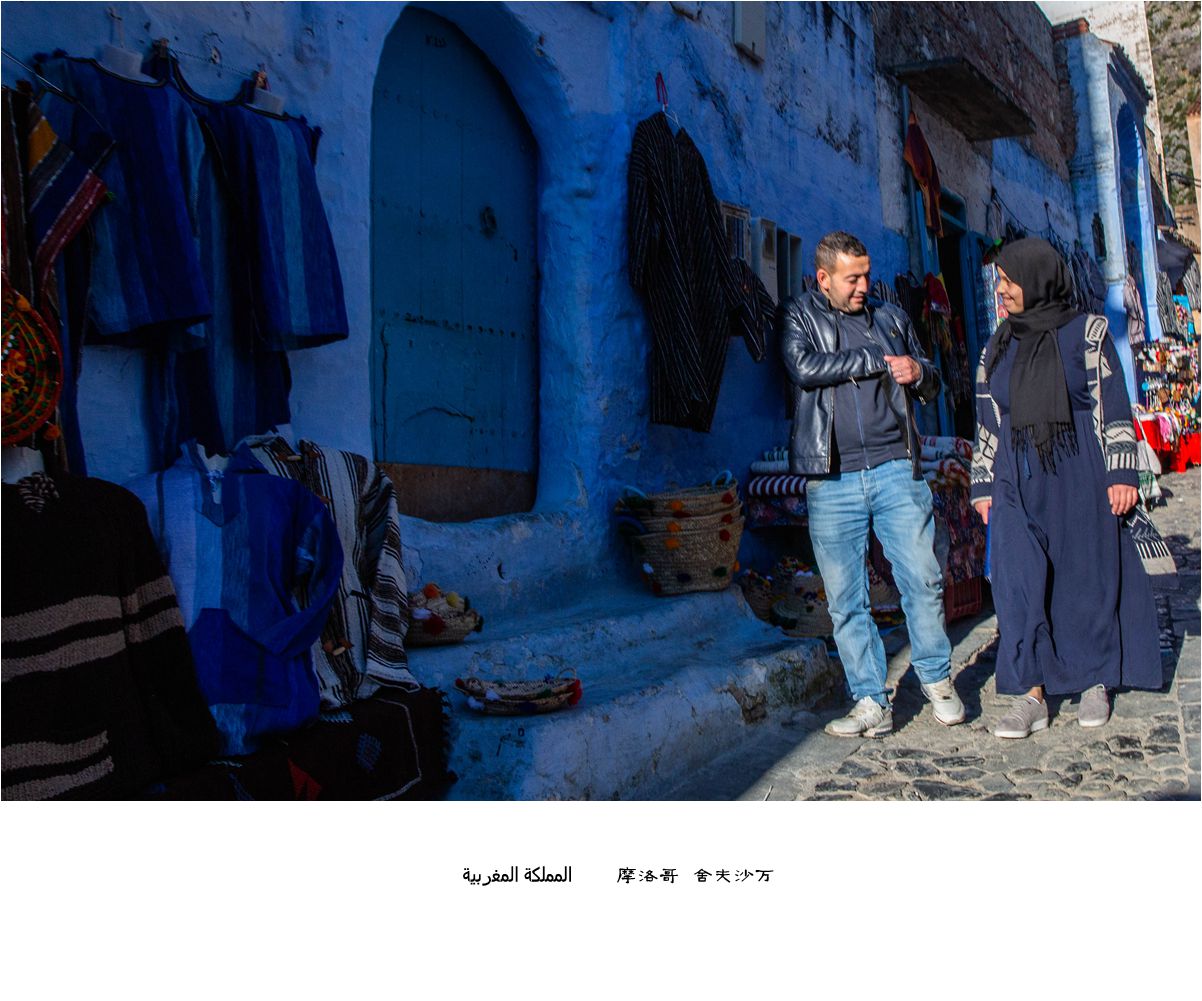

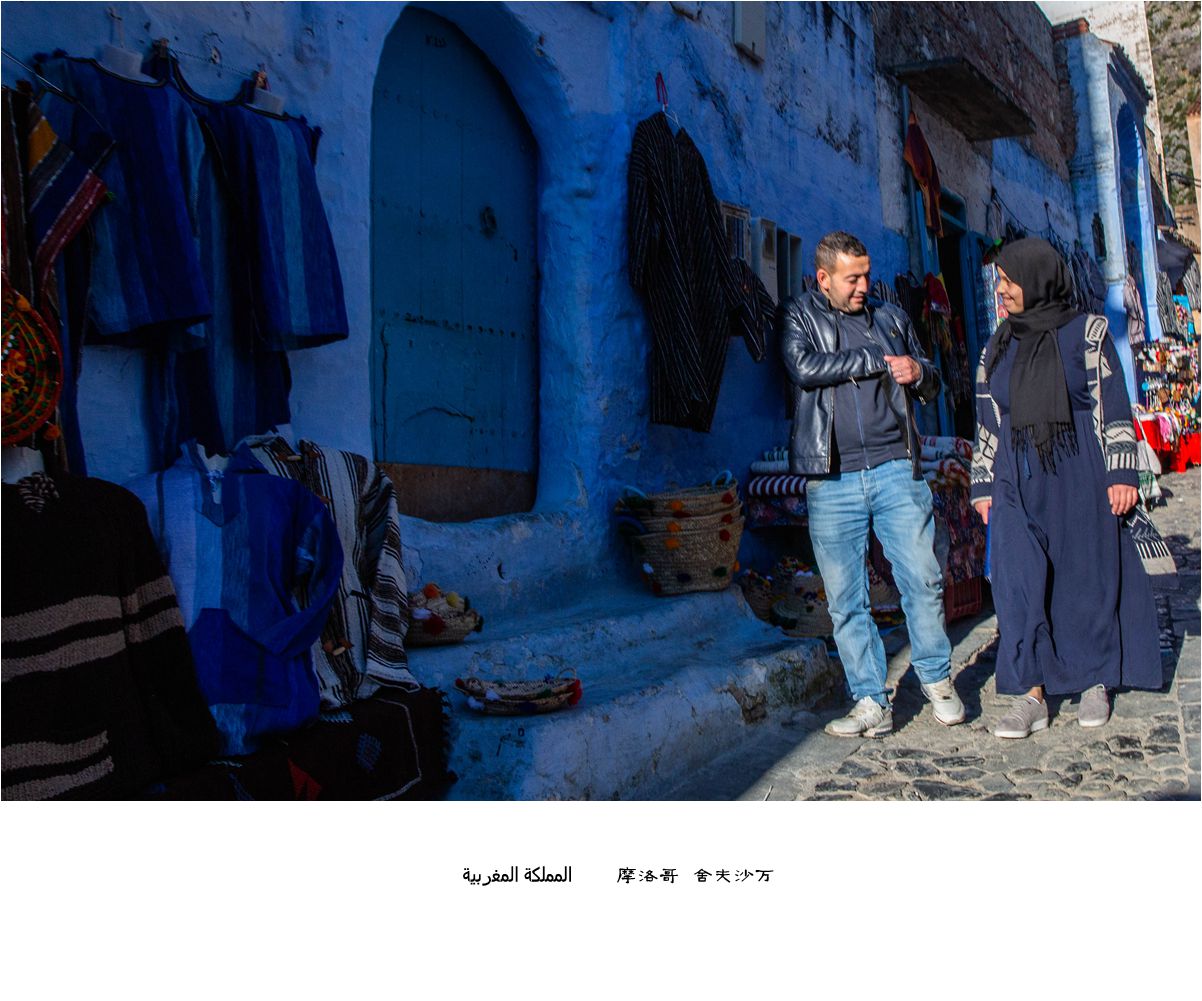

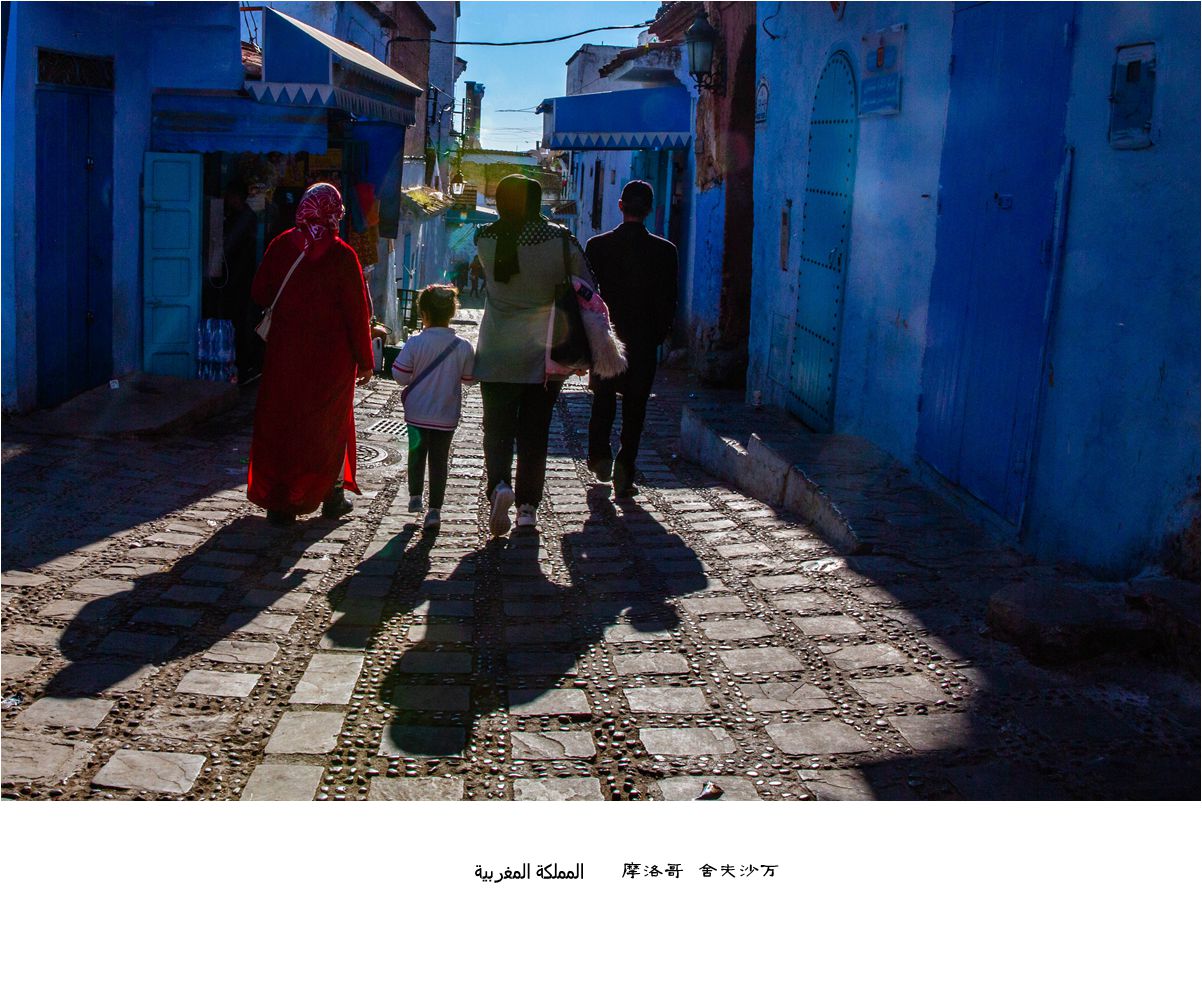

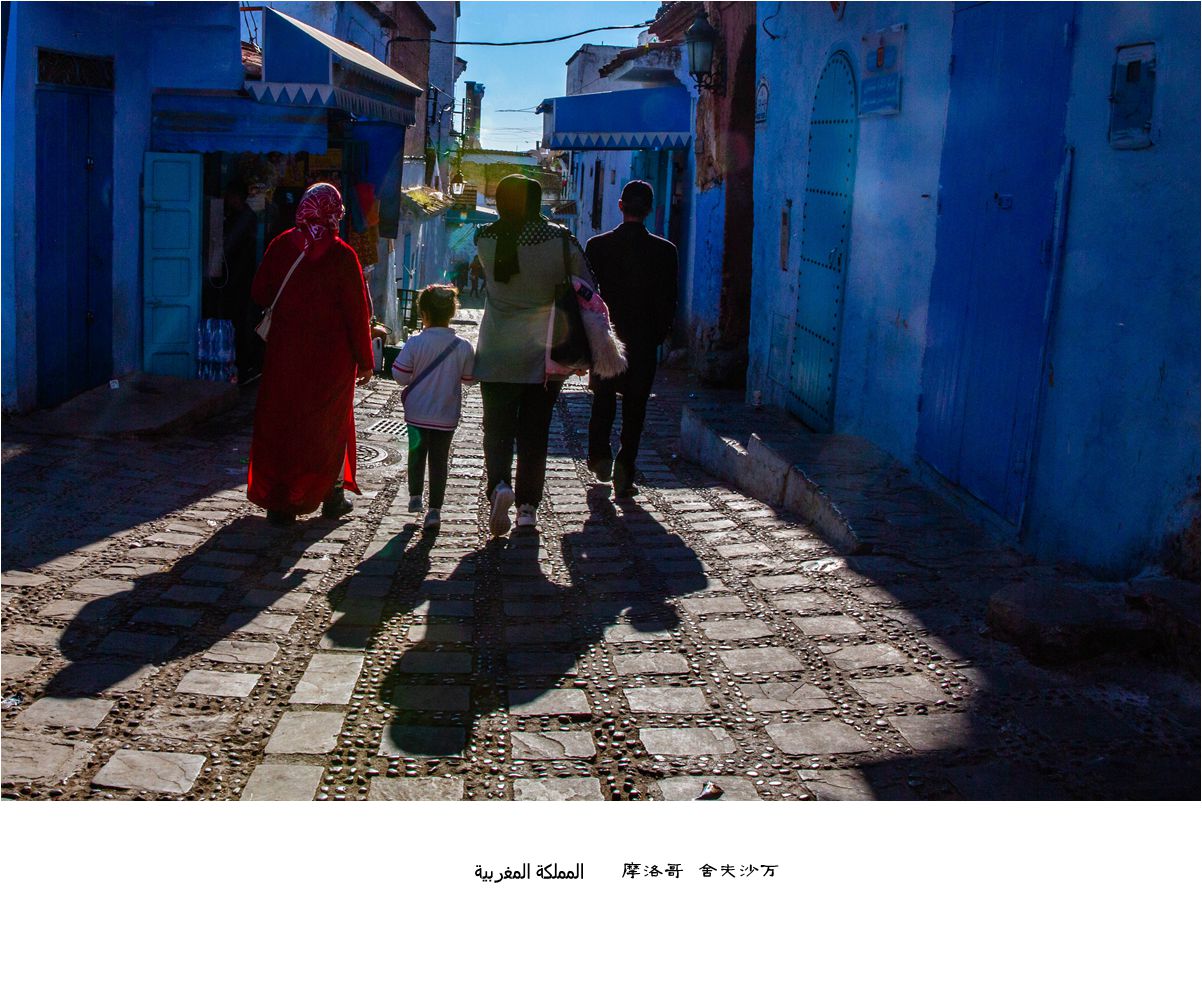

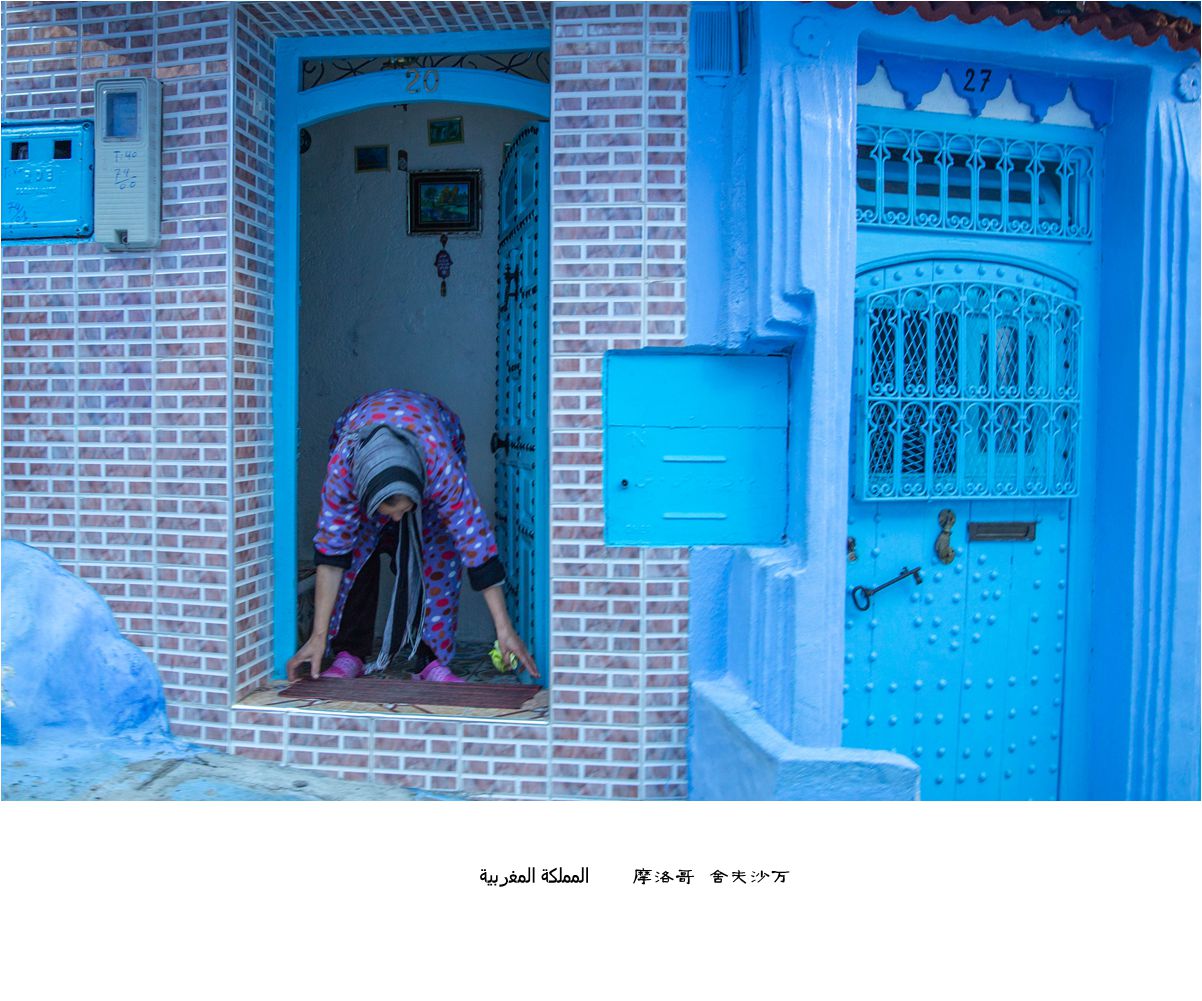

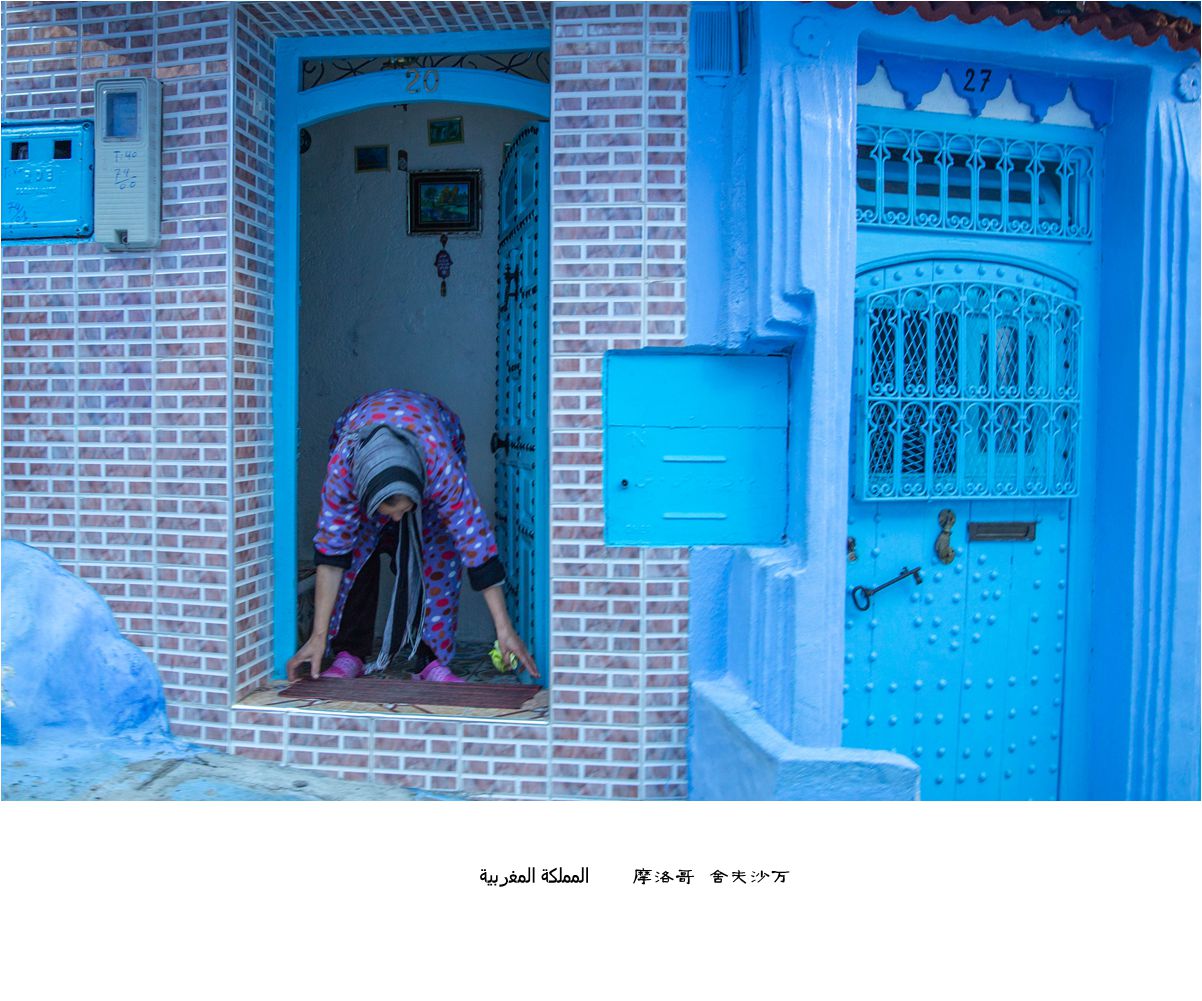

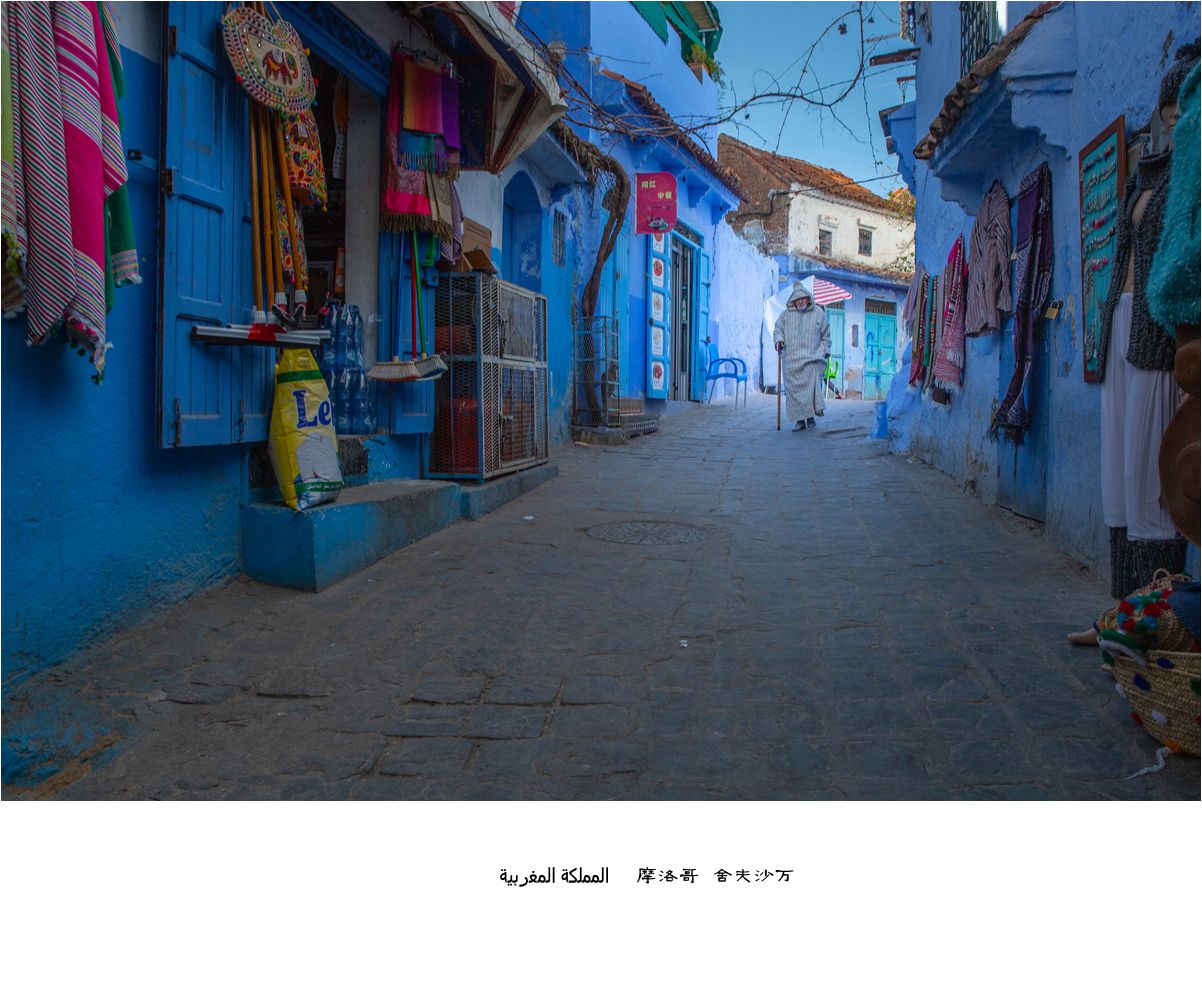

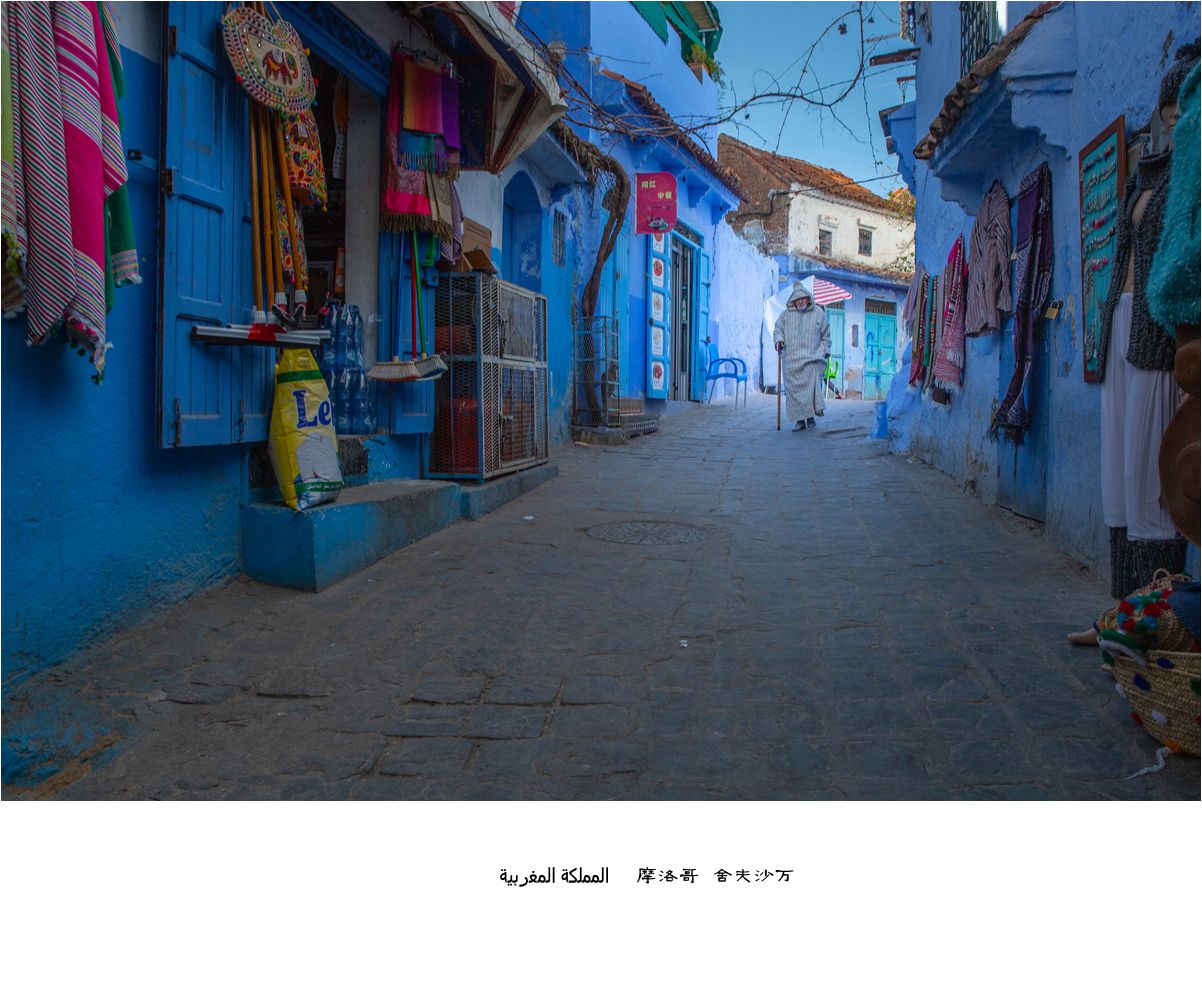

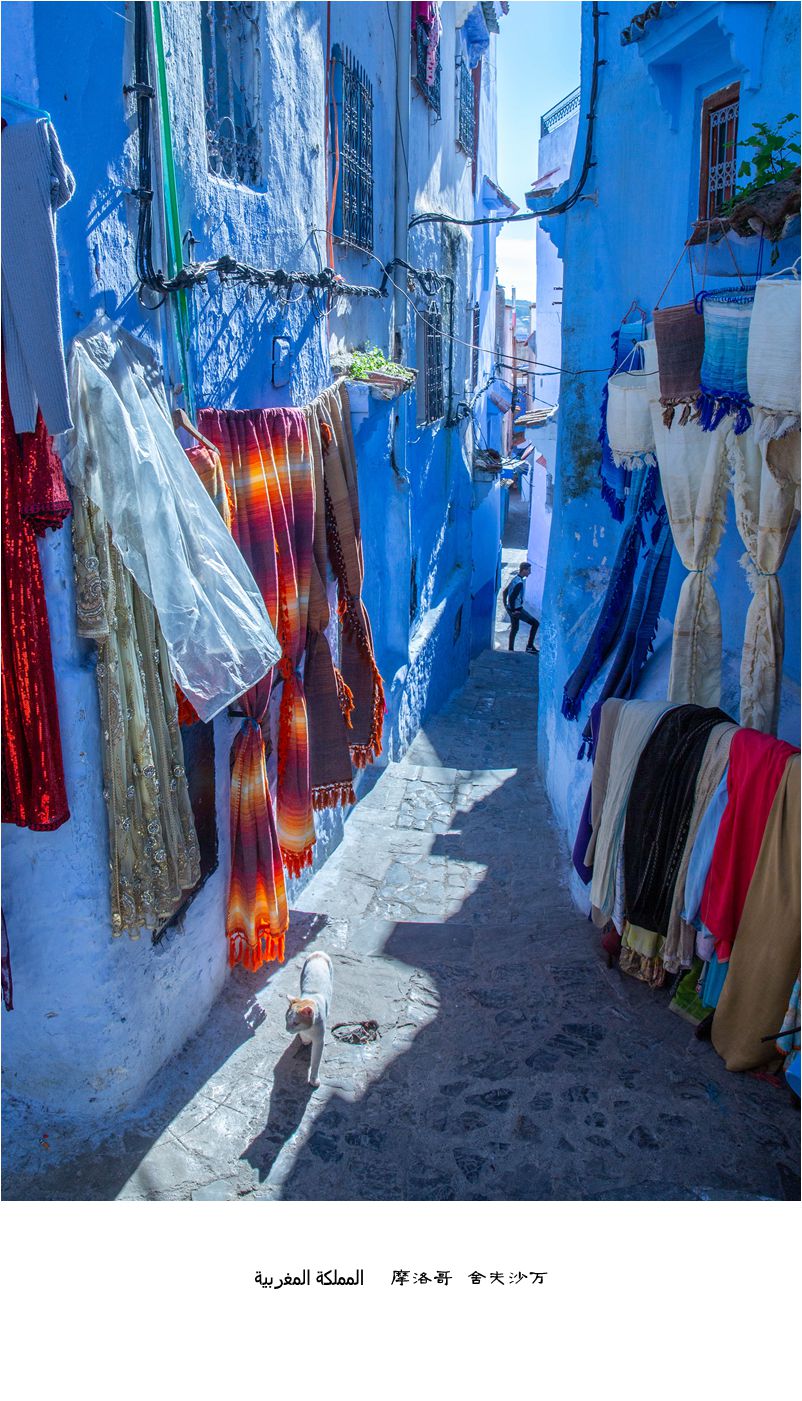

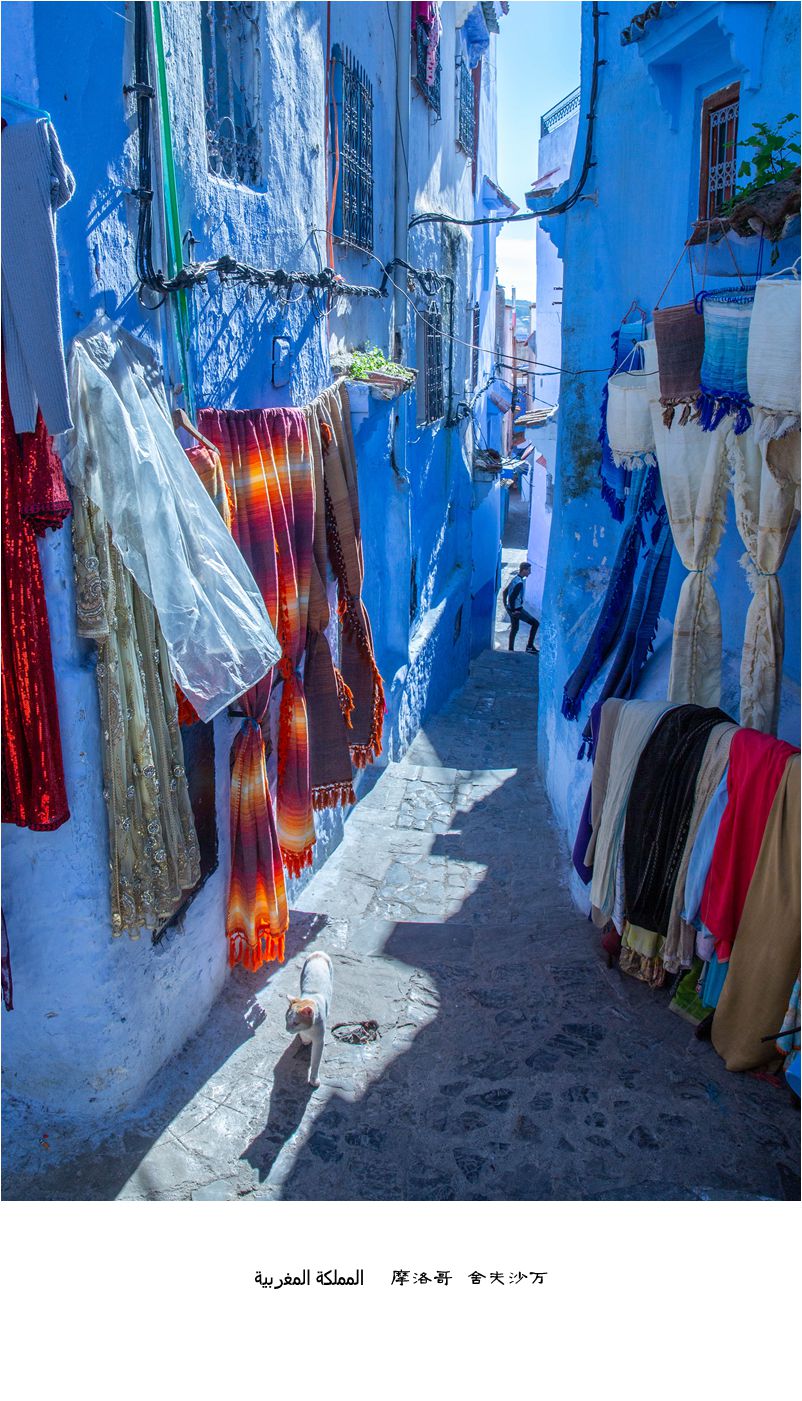

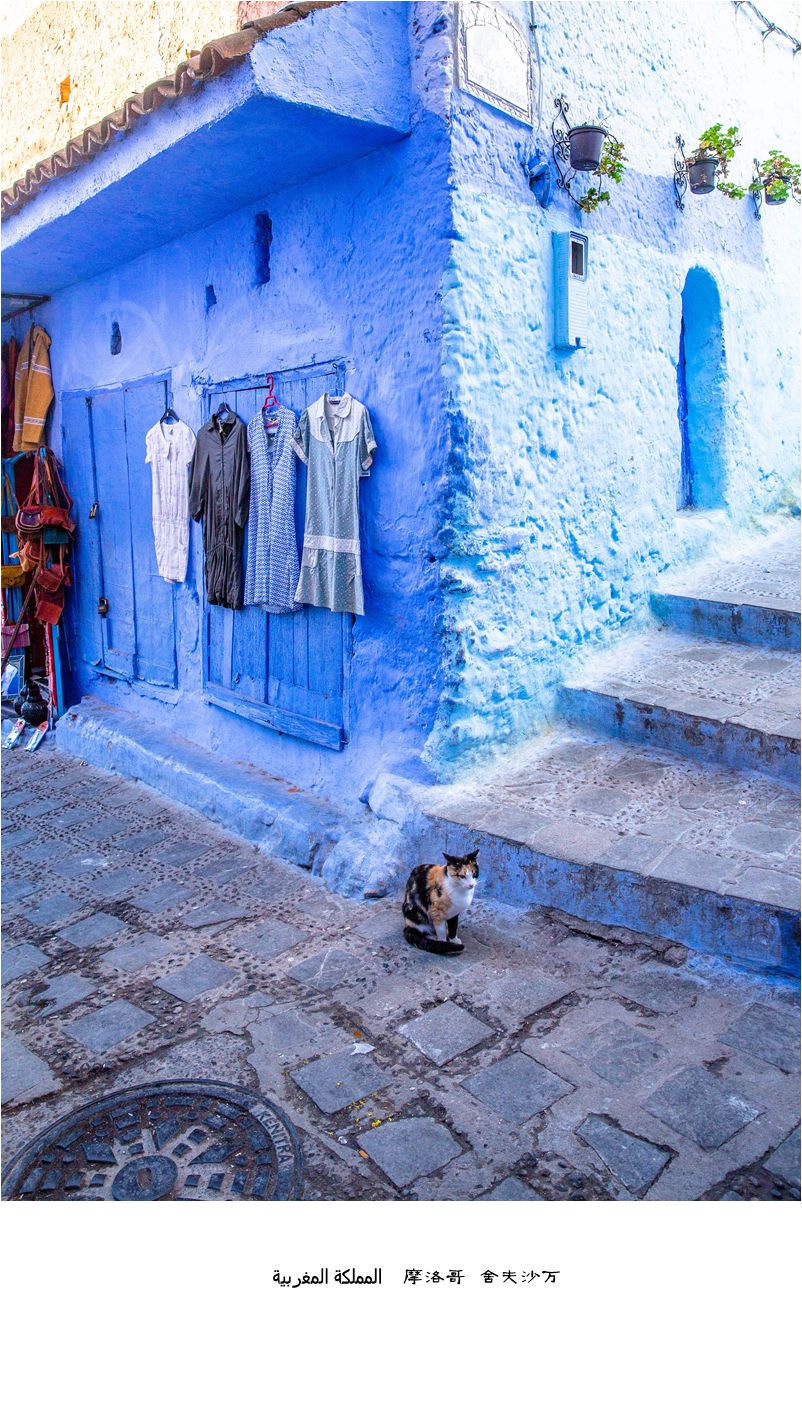

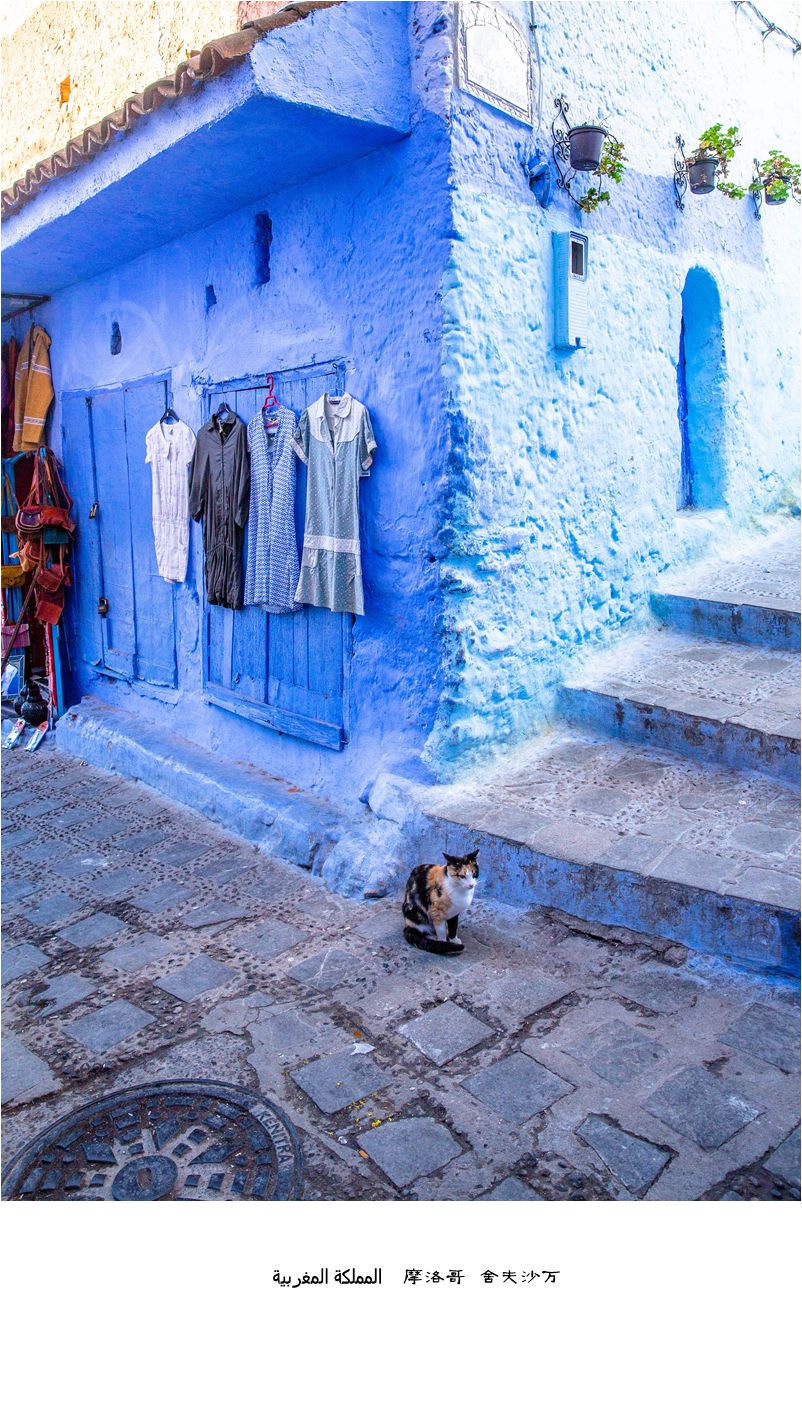

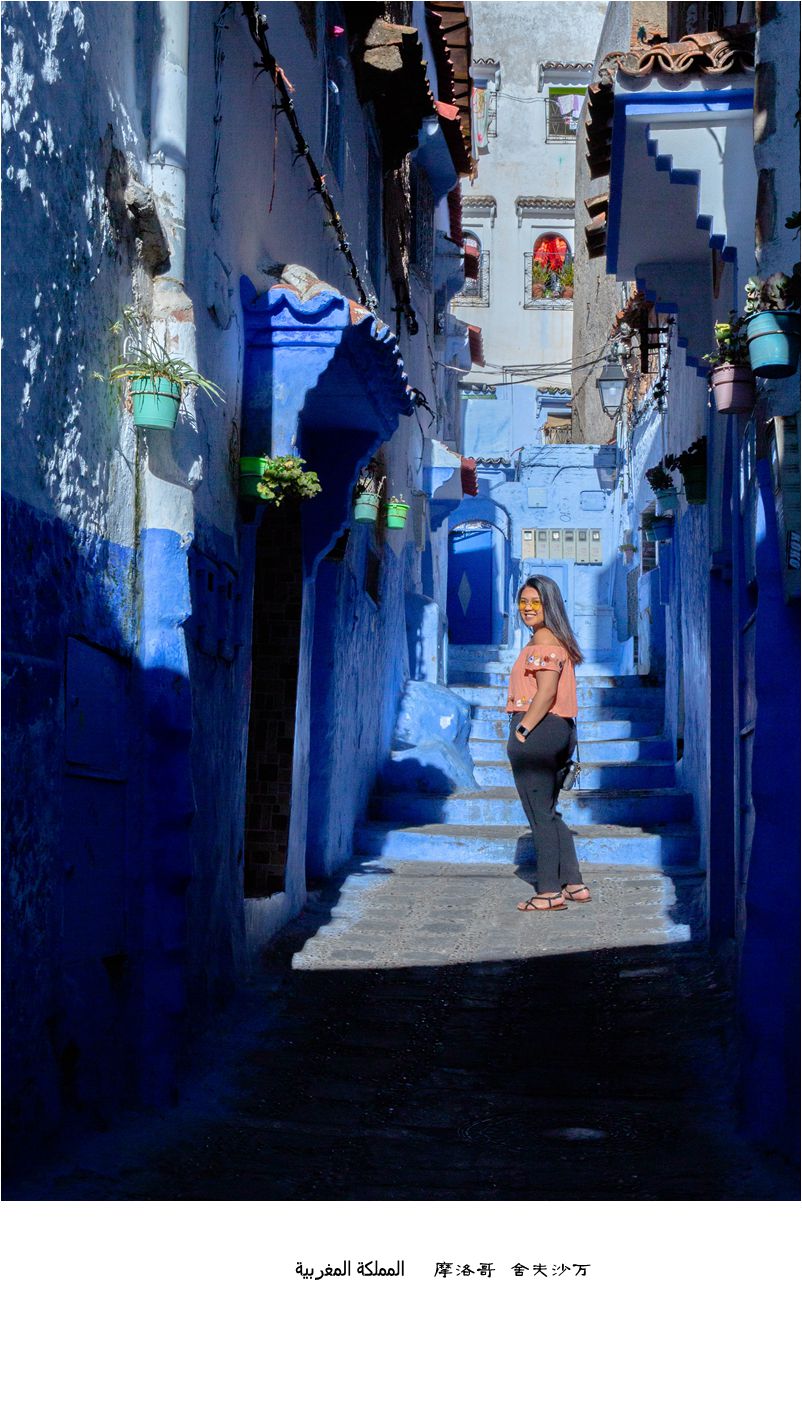

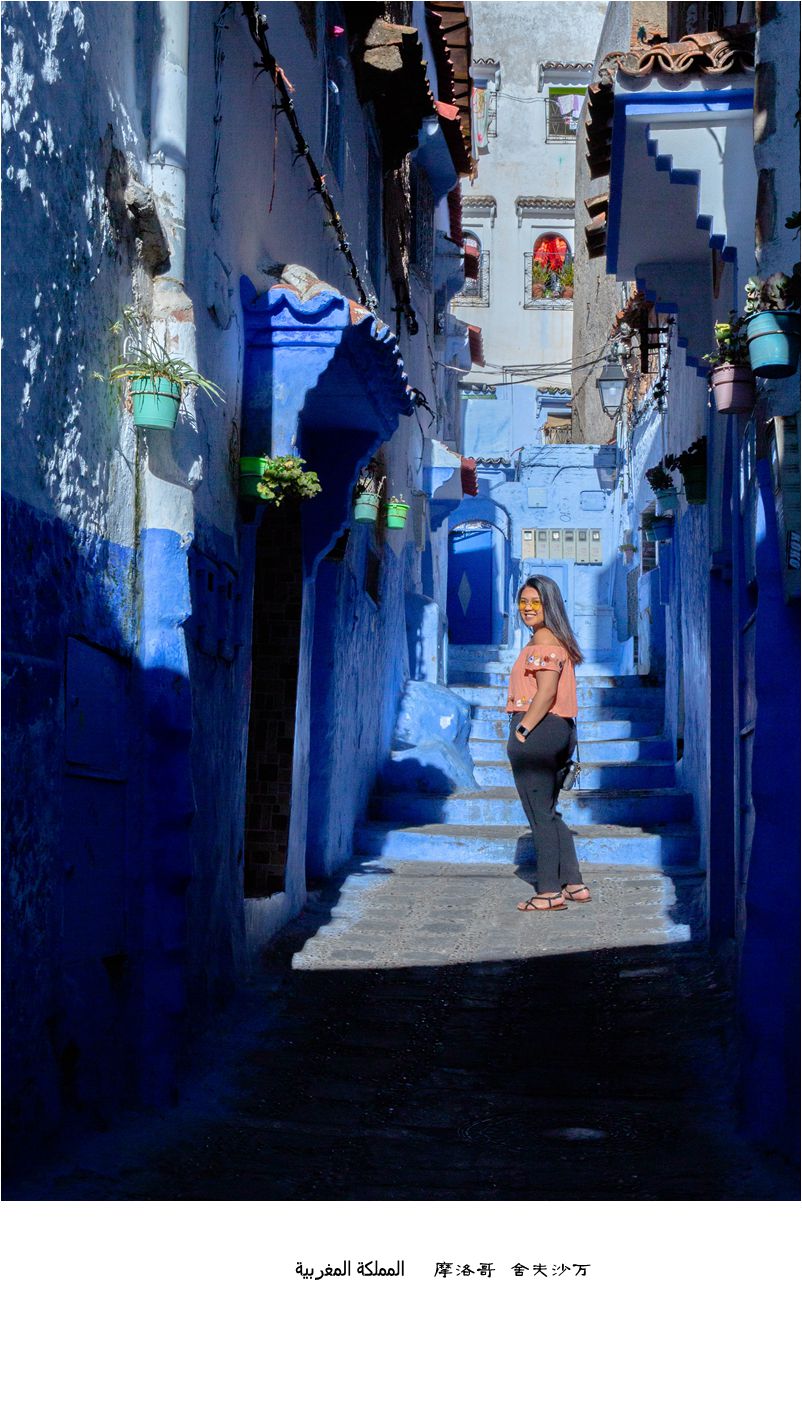

舍夫沙万Chefchaouen是世界三大蓝白小镇之一,是世界各地来此旅游旅客拍照游览的圣地。据了解15世纪,舍夫沙万居住着大量犹太人,他们不适应这里夏季的炎热与蚊虫,觉得将房子刷成蓝色比较凉爽,又在染料里增加了防蚊的偏方。没想到,为了防蚊而刷的蓝色小城,从此遭到了来自全球各地游客的追捧。虽然舍夫沙万的建筑色彩很具备地中海希腊风情,但它也处处洋溢着浓郁的阿拉伯风情。

大家从菲斯古城坐车,经过4个多小时的路程,在当天中午晕晕乎乎地来到舍夫沙万。因为酒店下午2点将来才能入住,大家丢下行李在镇上的中式快餐馆吃完中午饭,就迫不及待地就来到被蓝色包围的小镇。

从色彩学的角度来讲,蓝色代表深邃,蓝色象征忧郁,但我行走在蓝色的舍夫沙万小镇时,却感到是轻松的、浪漫的、童话的、梦幻的。

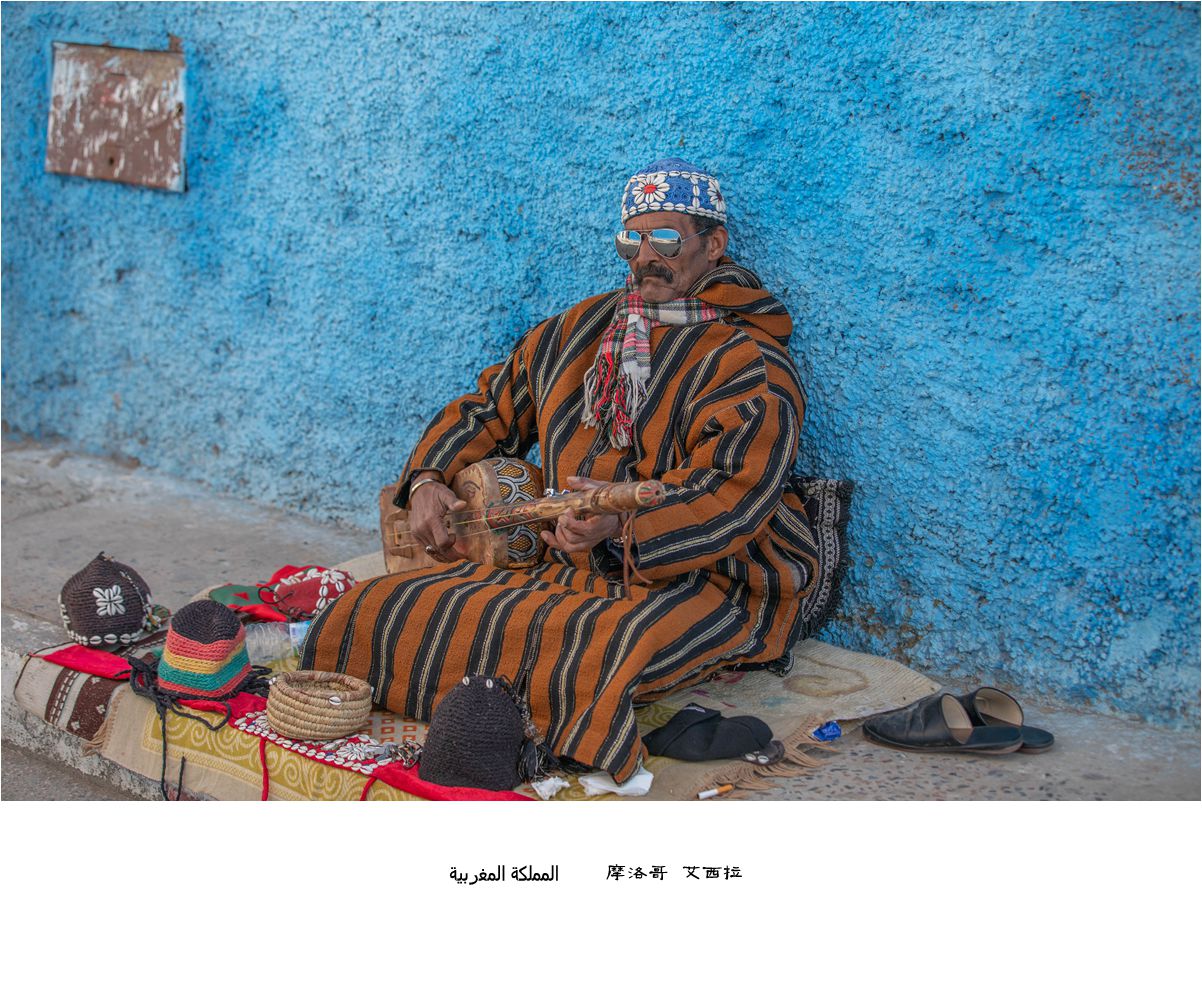

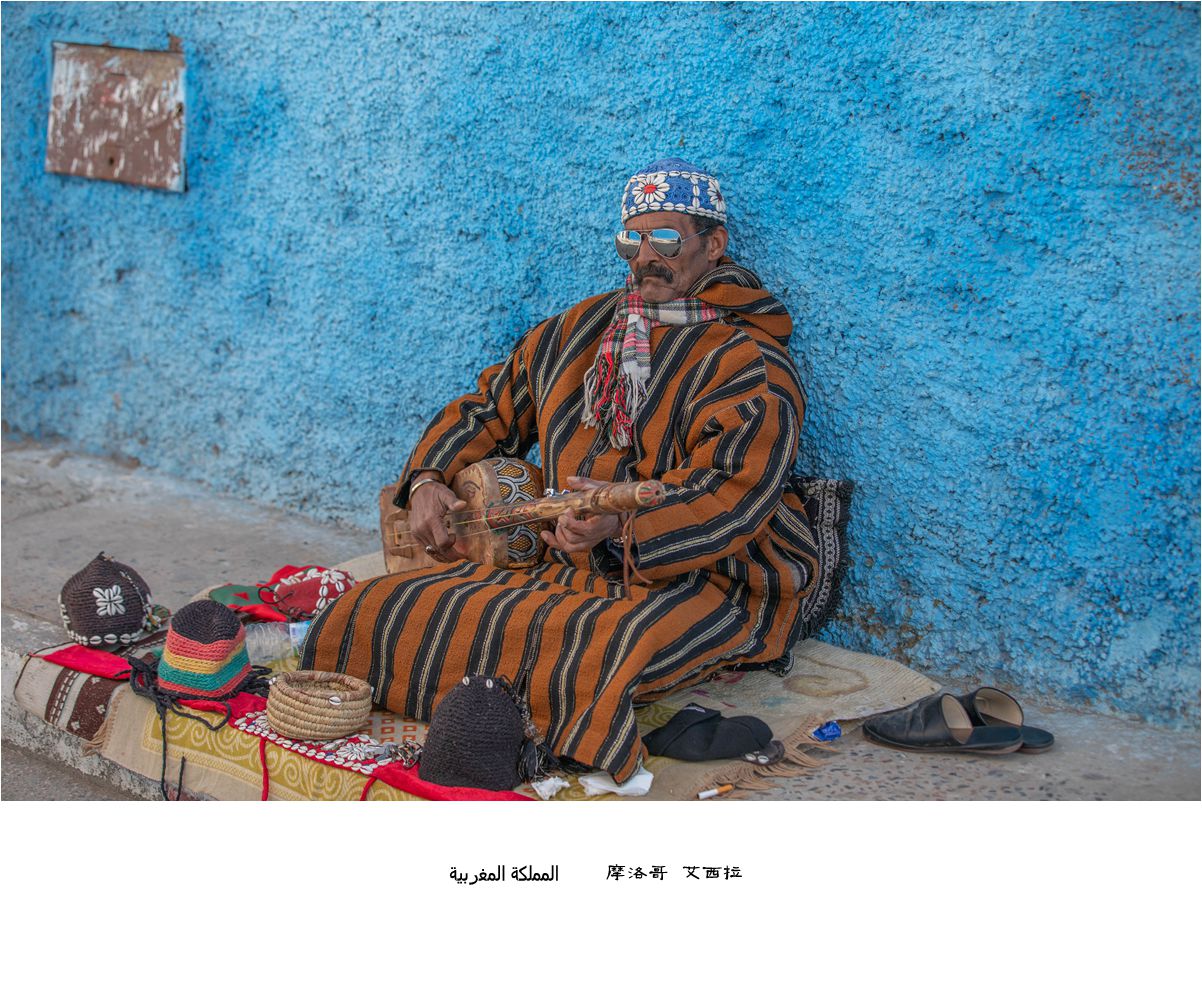

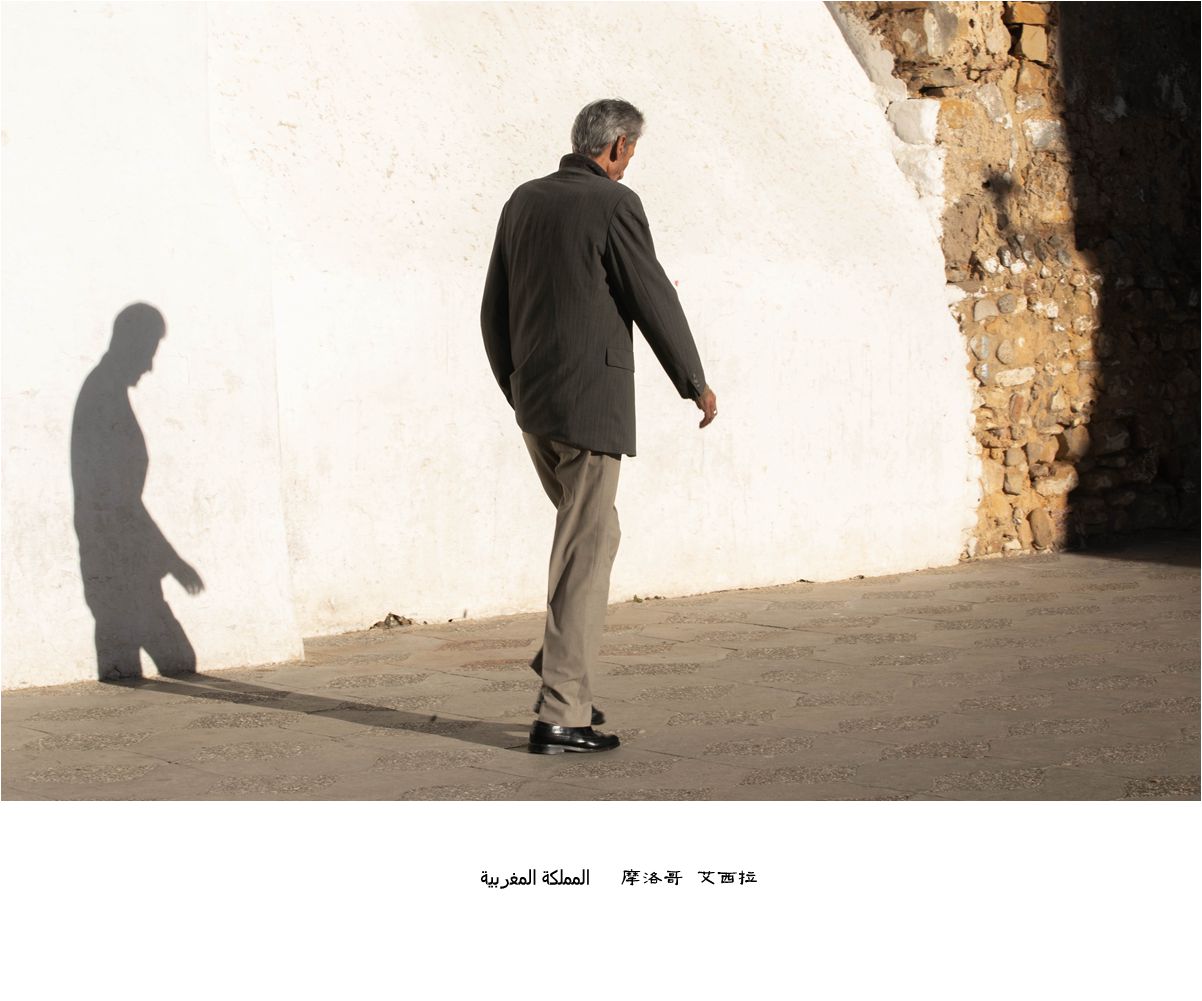

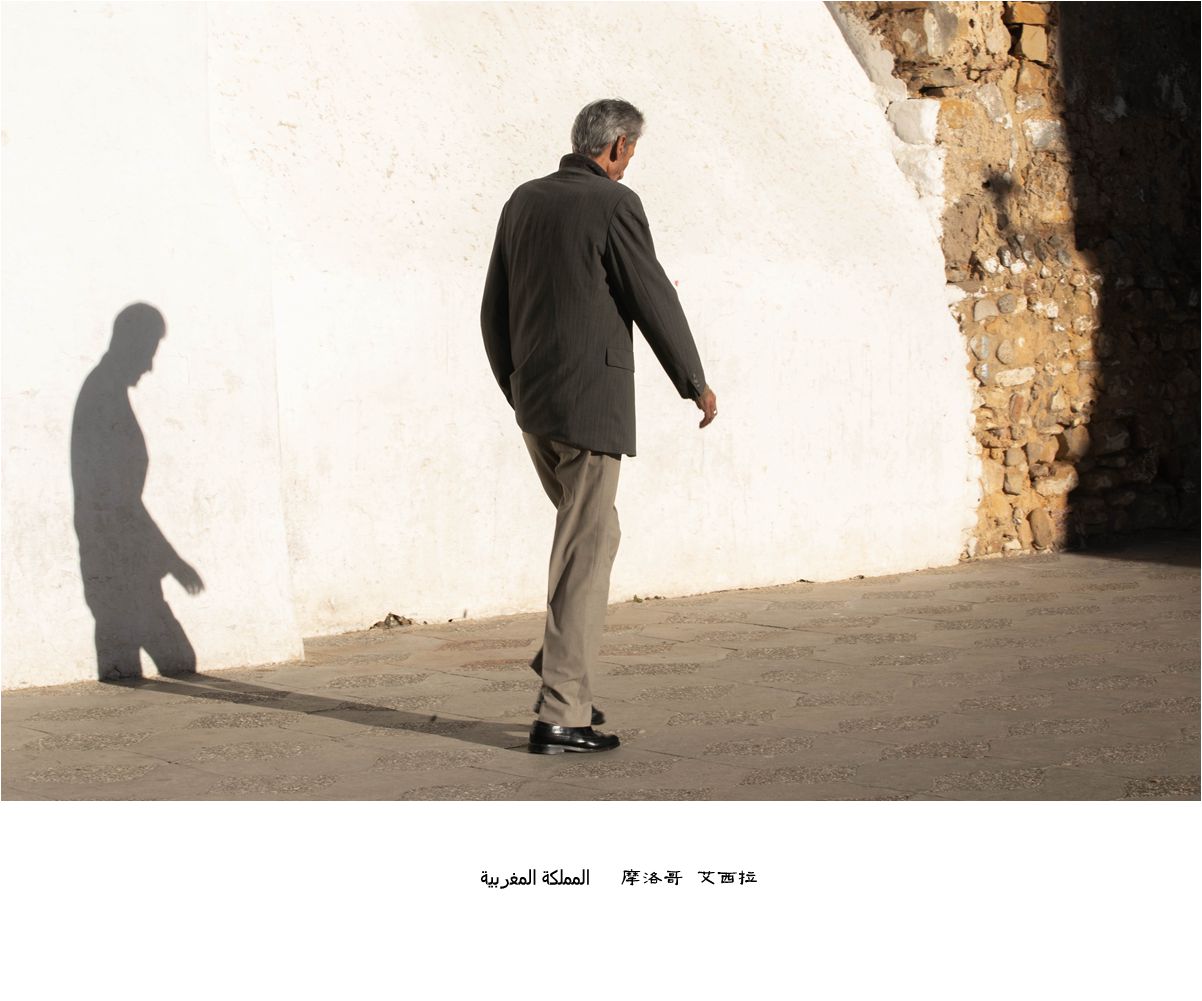

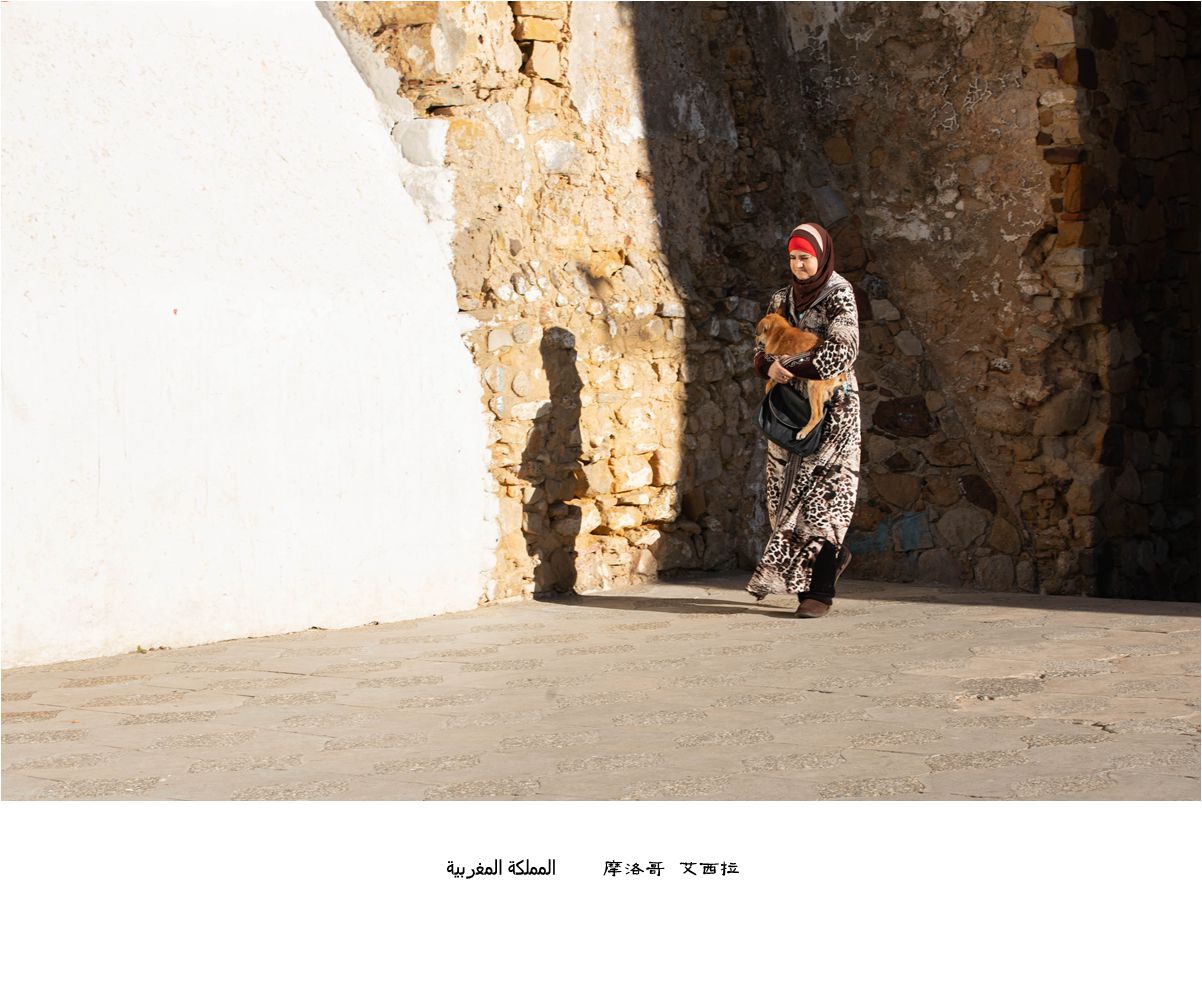

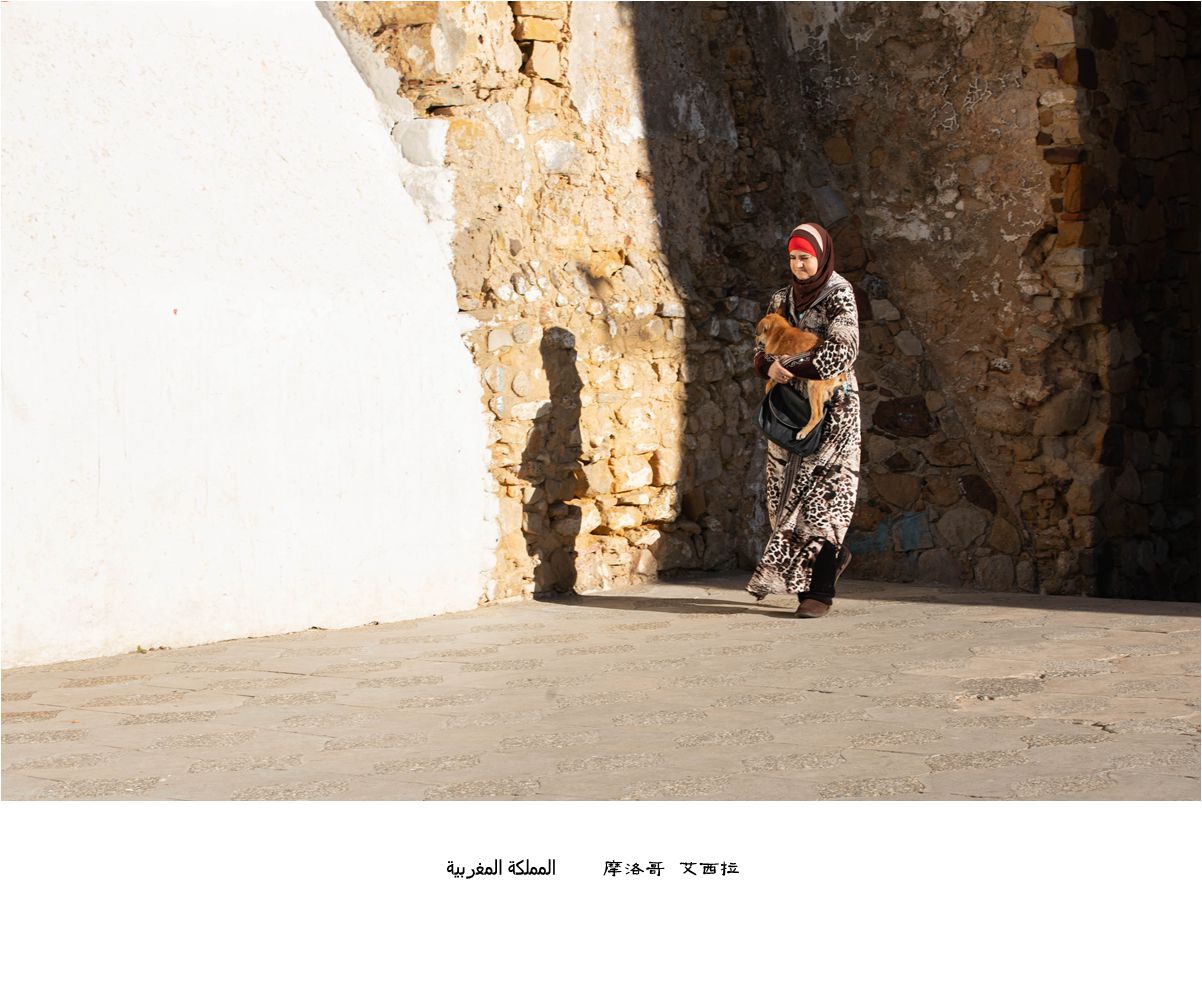

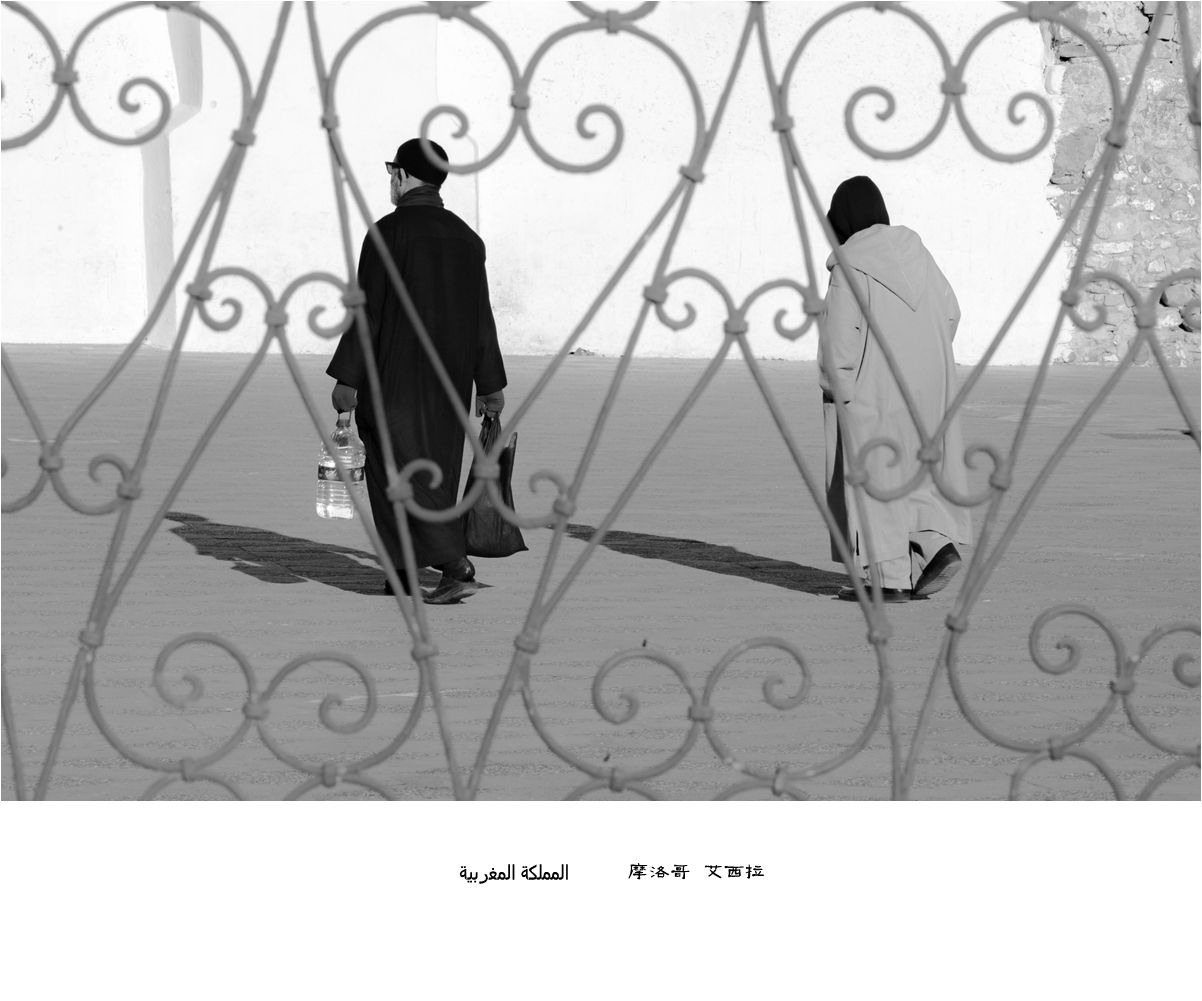

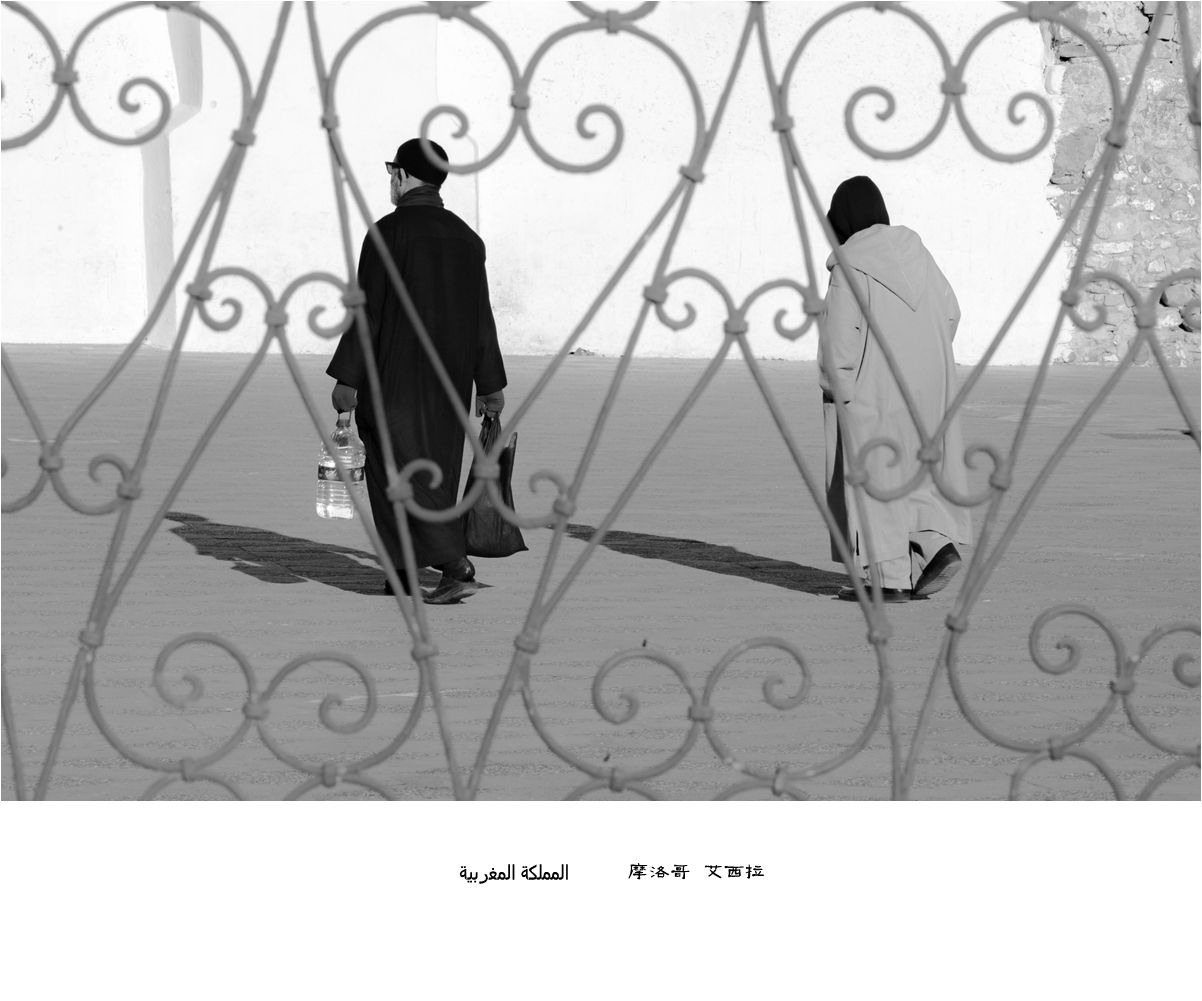

16世纪时,舍夫沙万有过一段短暂的辉煌,成为一个独立的王国,但不到100年就被摩洛哥打败,成为摩洛哥北部版图的一部分。到了19世纪,舍夫沙万进步成为穆斯林宗教极端主义的中心。在1920年被西班牙占领以前,这里不对任何外国人开放,特别是直布罗陀海峡对岸的基督教徒。可能基于历史缘由,这里被完好保存下来。1471年后的500年几乎门可罗雀,直到近些年,才渐渐让人们熟悉。这里民风比较淳朴,但可能与世隔绝的时间比较长,大多数当地摩洛哥人是不喜欢被拍,看见游客手里的相机或者手机,非常远就躲避镜头,所以在摩洛哥拍摄人文必须要讲礼貌先打招呼,征得赞同后在拍,或者讲究拍摄方法,如此才能拍摄到自己想拍的内容。

各种蓝色毫无顾忌地绽放在舍夫沙万,普鲁士蓝、湖蓝、天蓝等等蓝,每一个街角,每一个小巷,都被无尽的蓝包围。慢慢游走在蓝色的街道中,有一种凉爽的感觉。

这里是所有摄影人、徒步者、自开车、背包客、旅大家都想一亲芳泽的地方,当你某天想到蓝与白交错的漂亮城市走走时,应该会想到摩洛哥蓝色梦幻小镇---舍夫沙万!

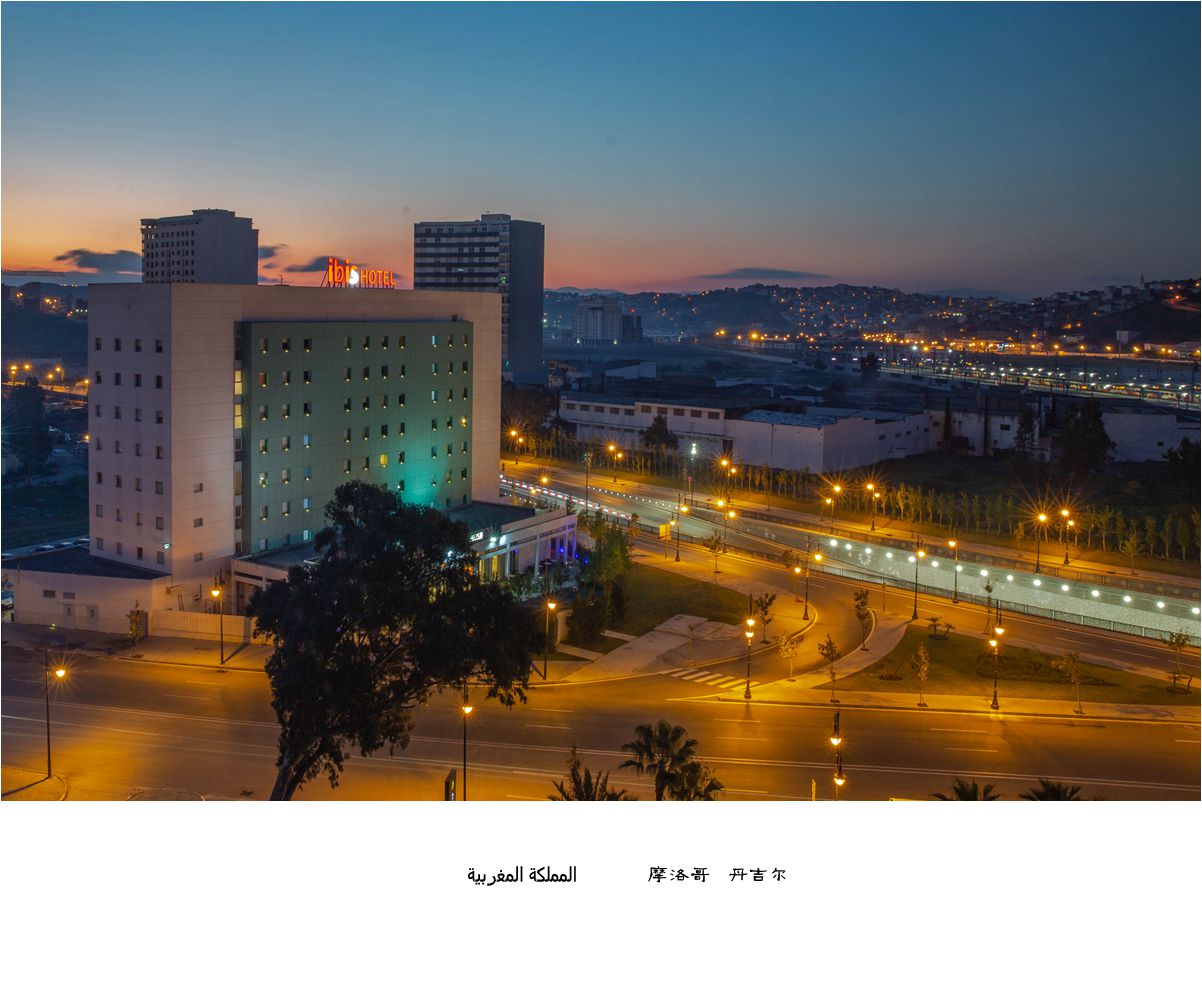

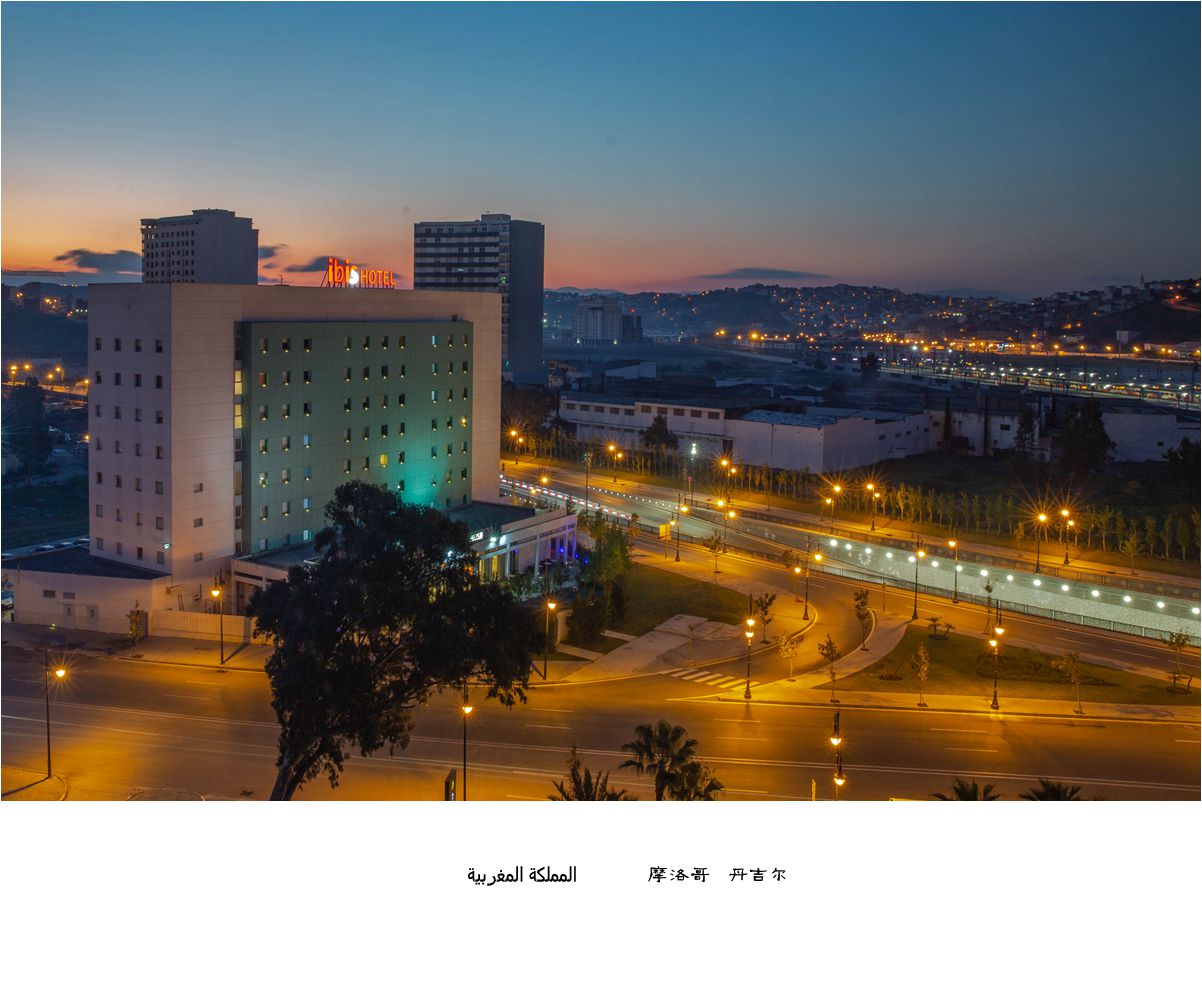

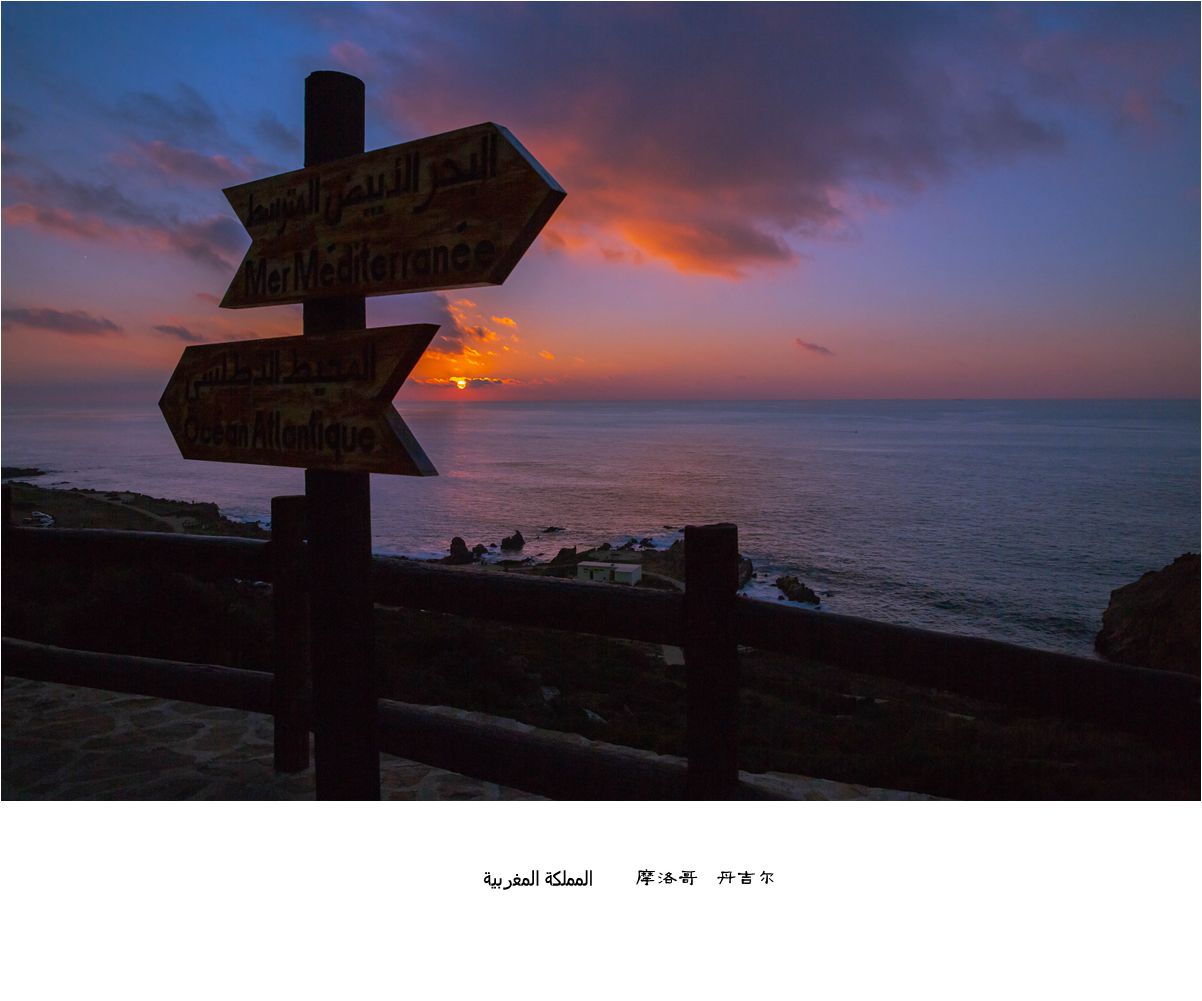

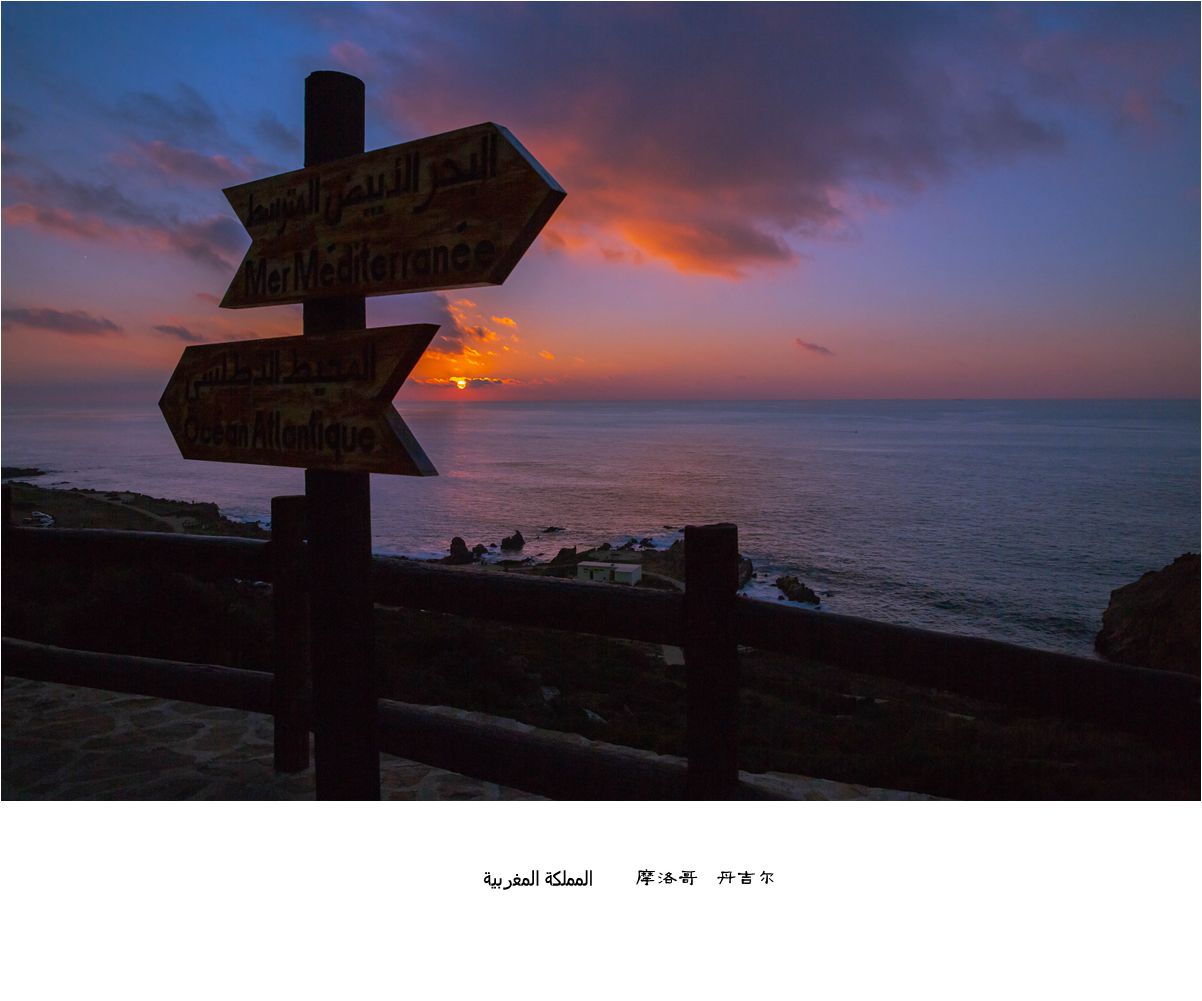

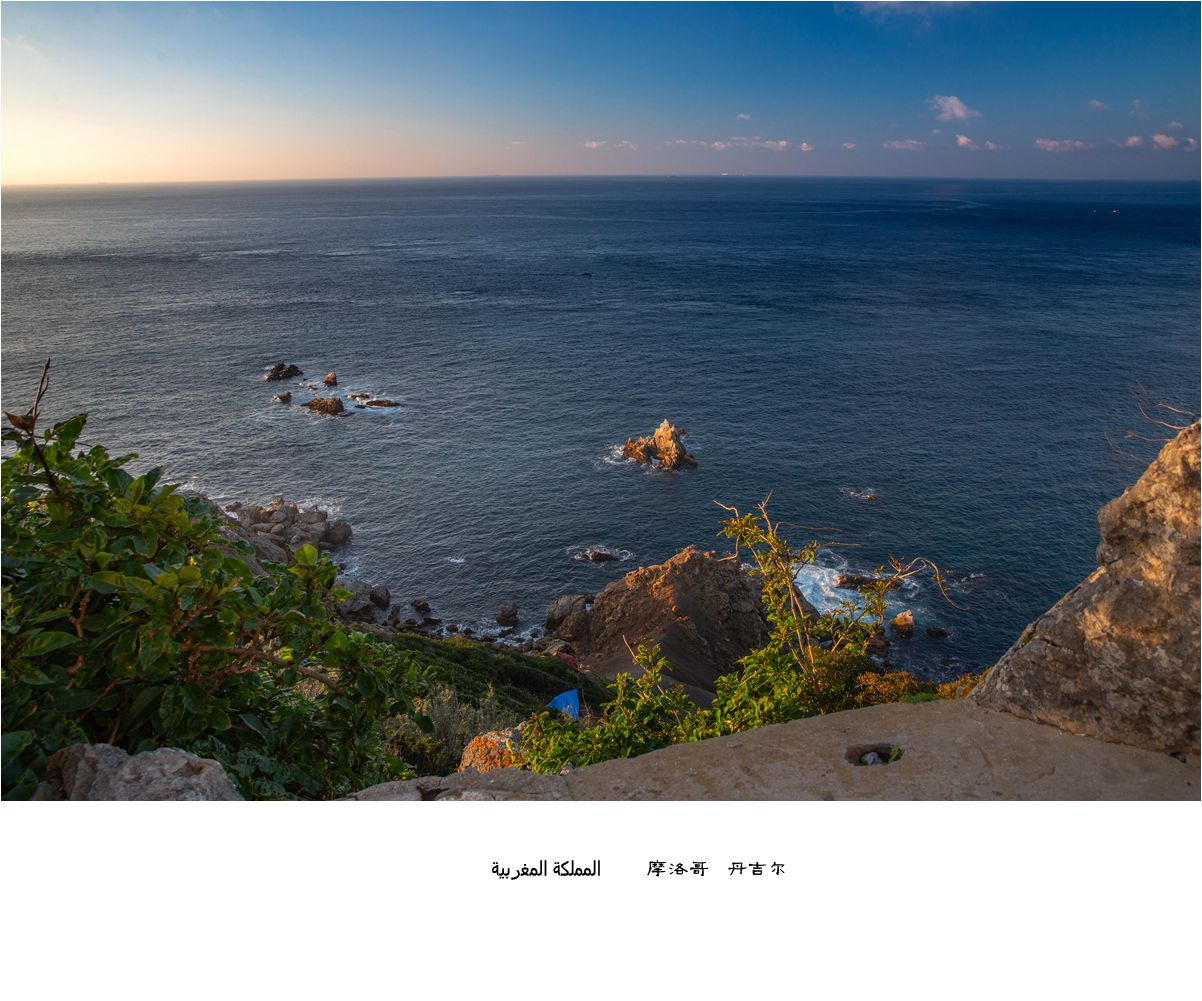

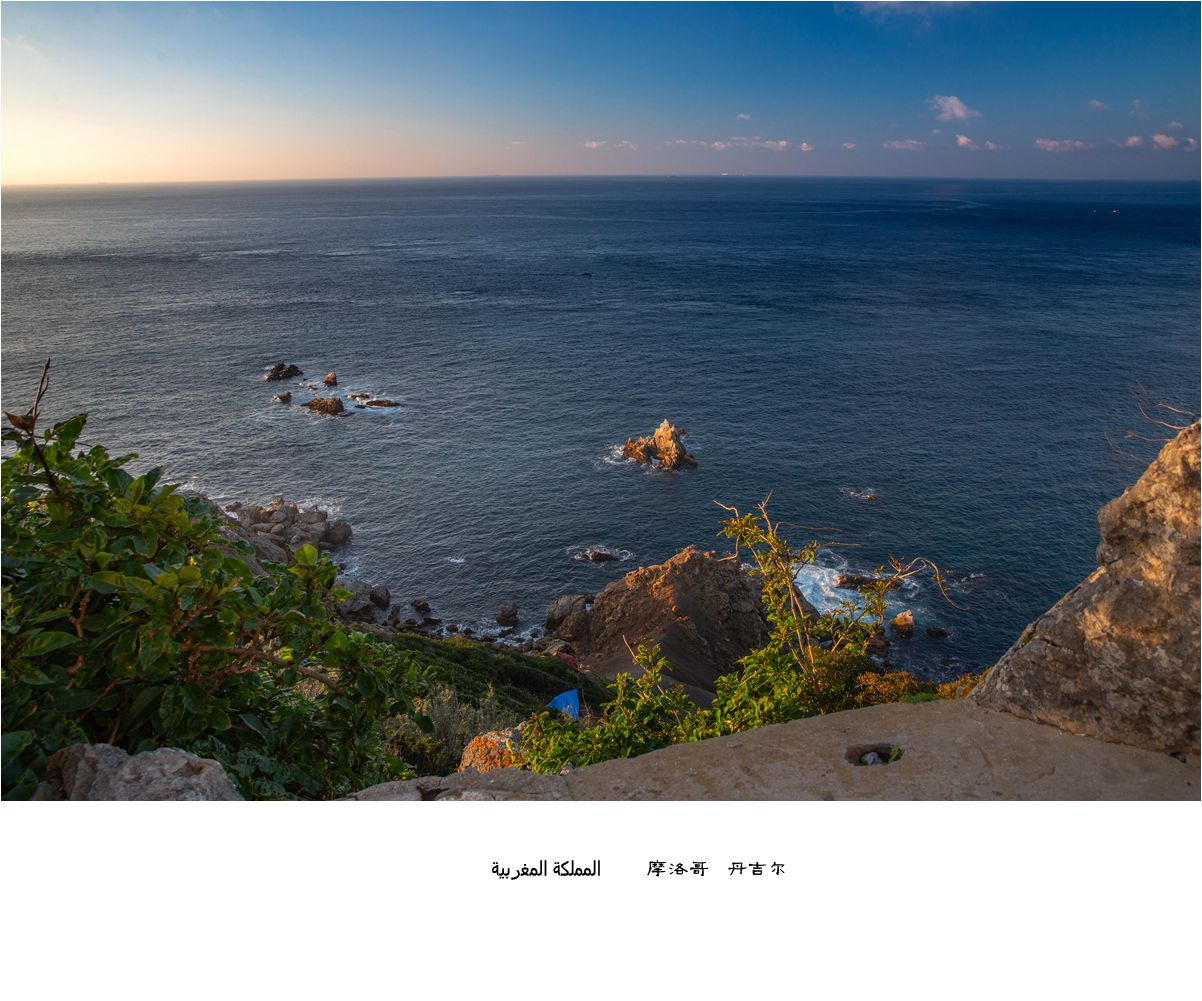

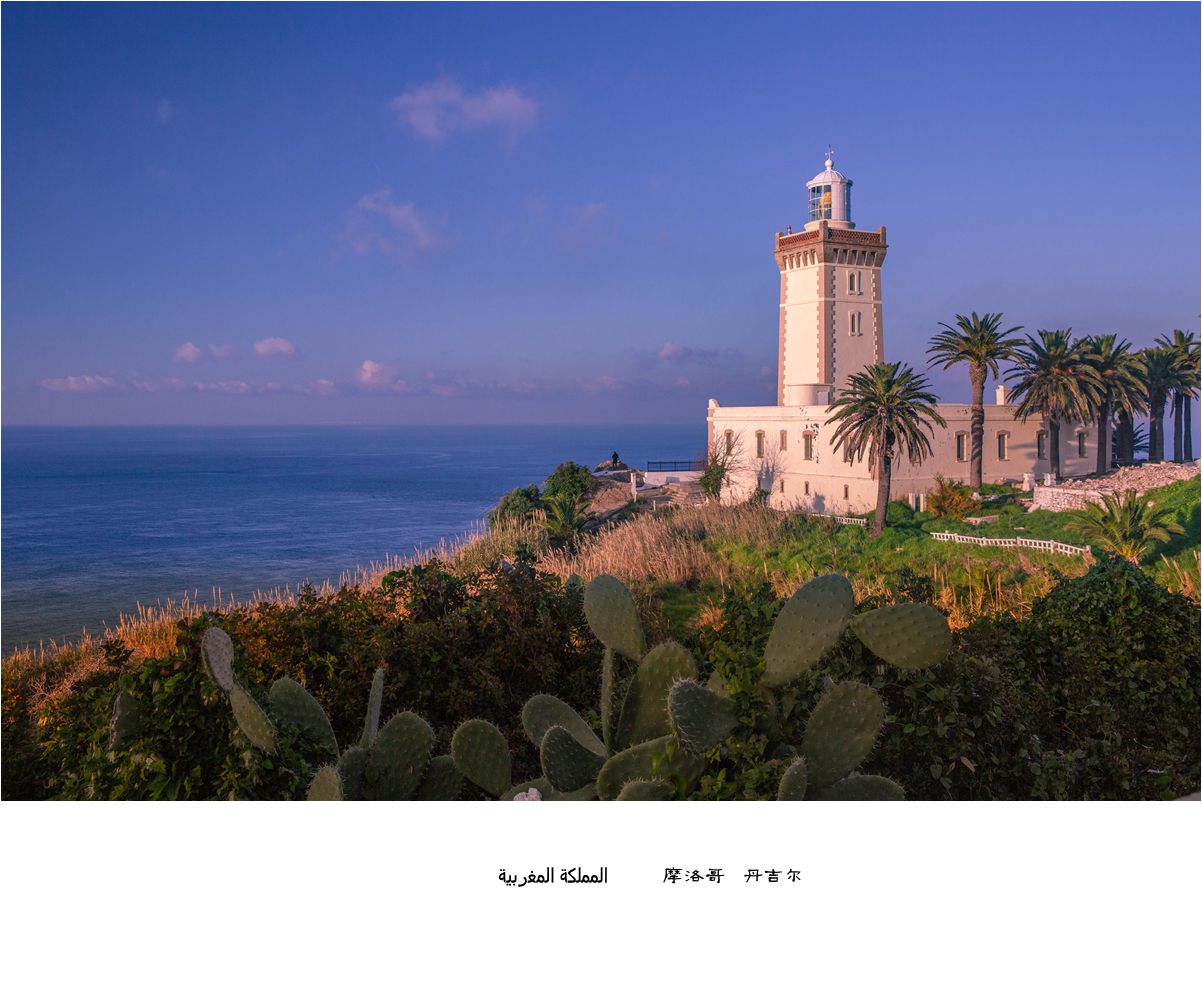

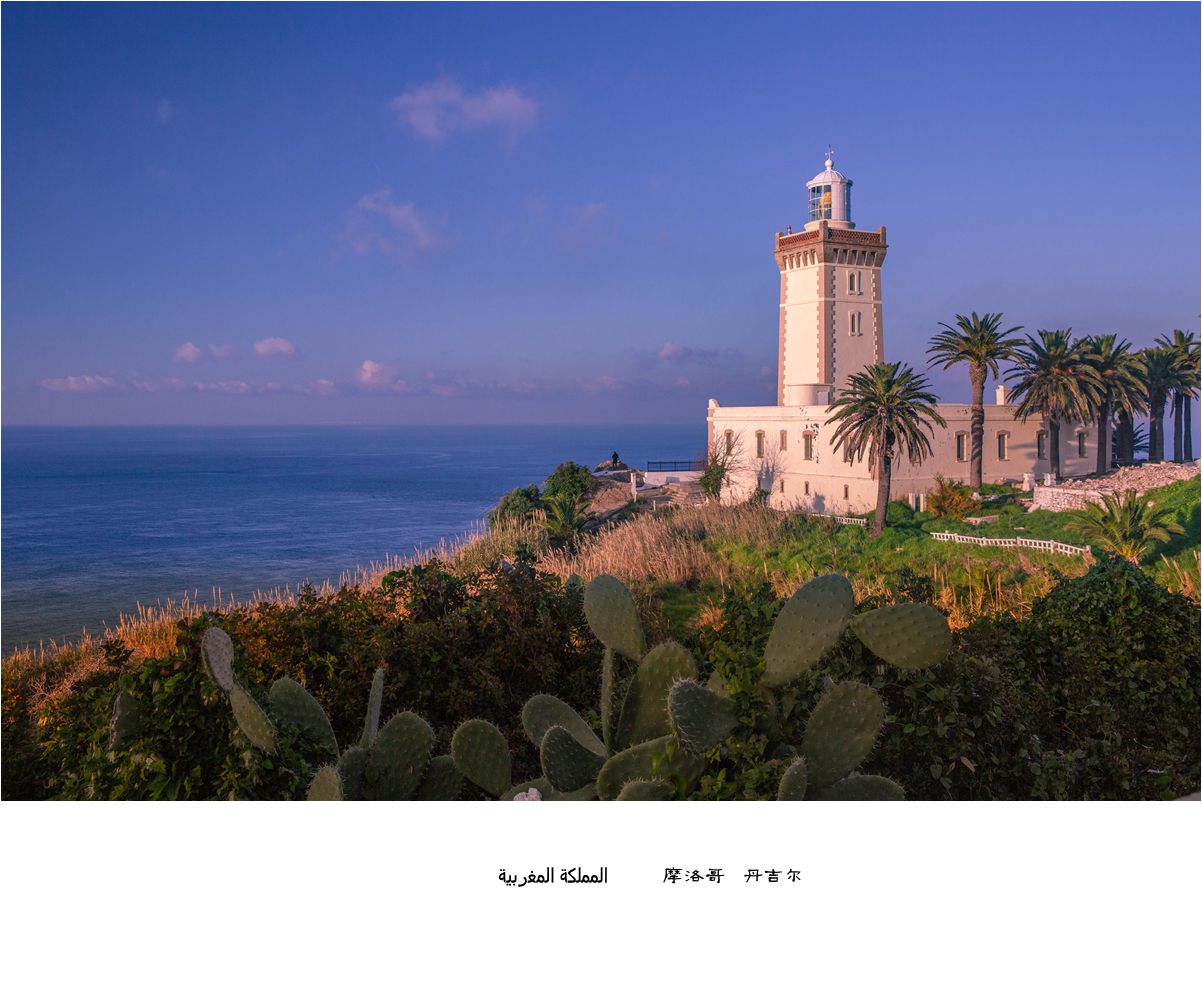

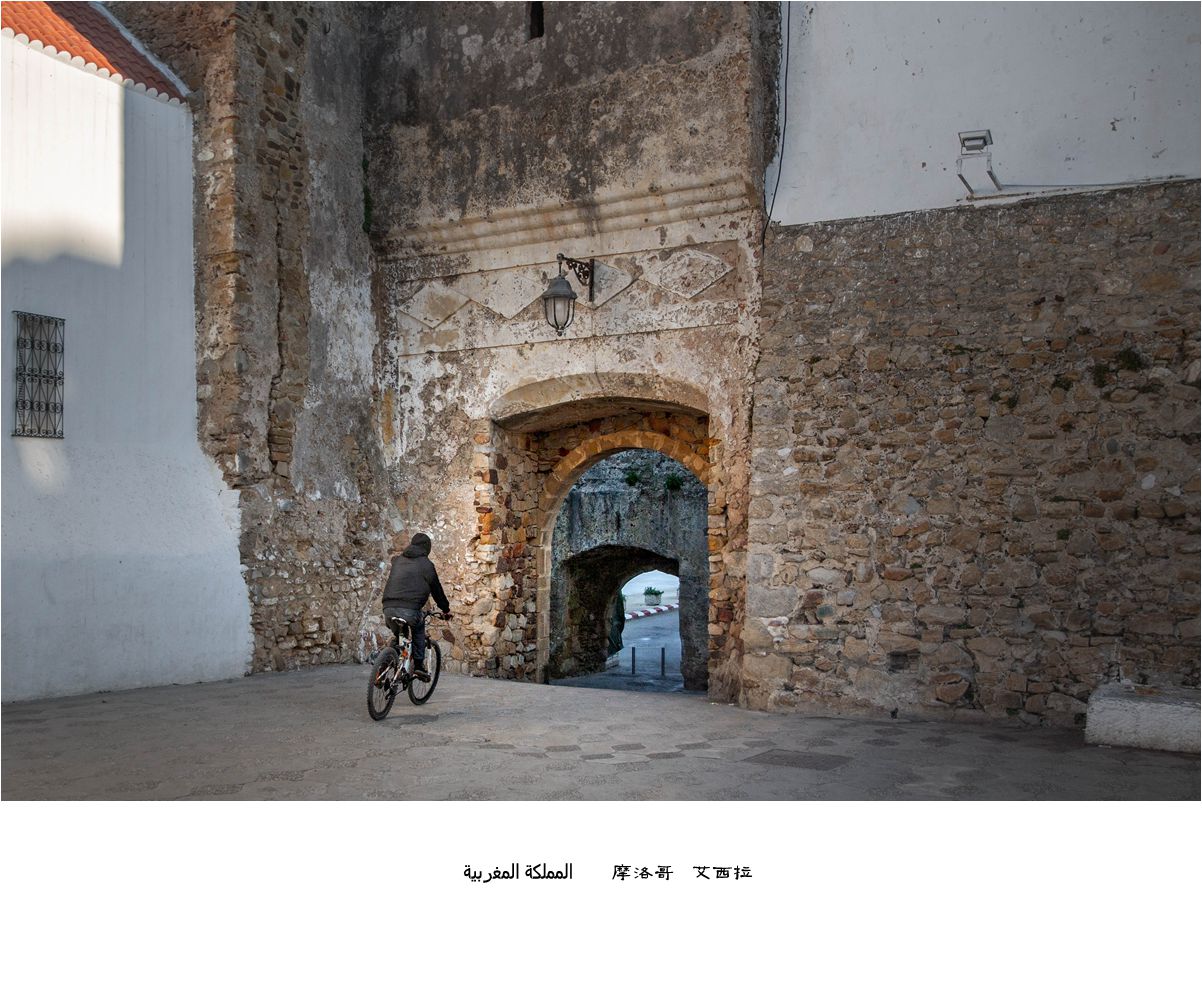

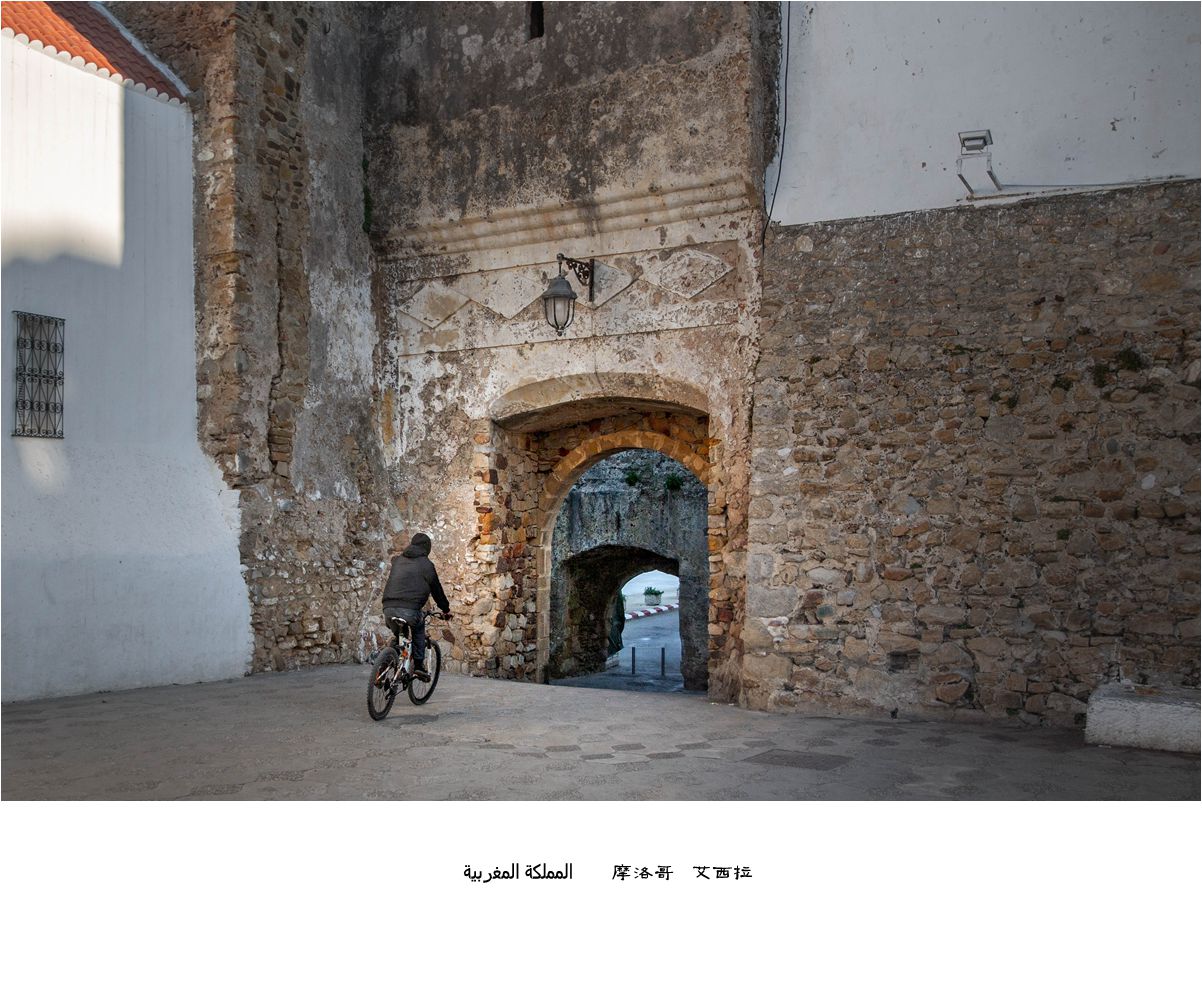

丹吉尔----北非海上的一颗明珠

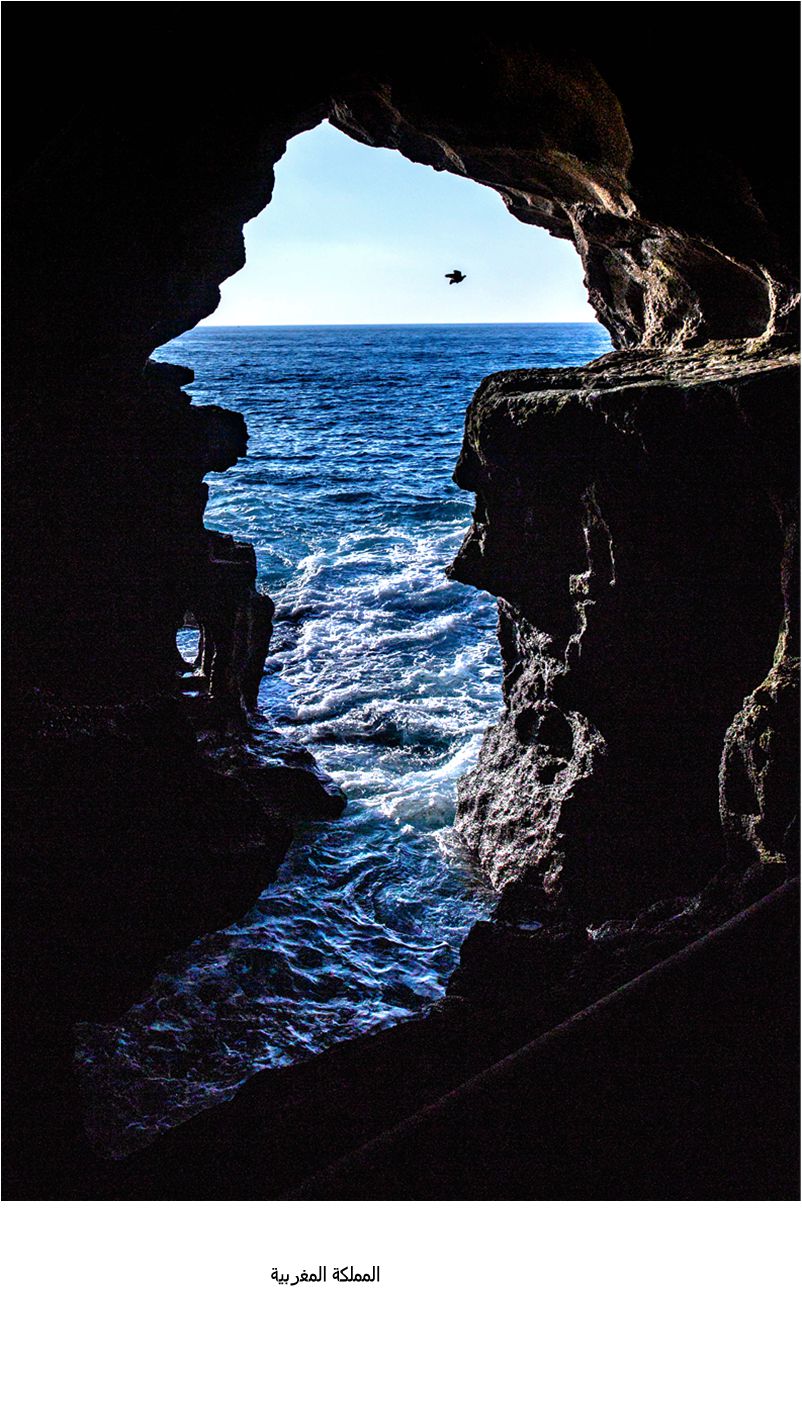

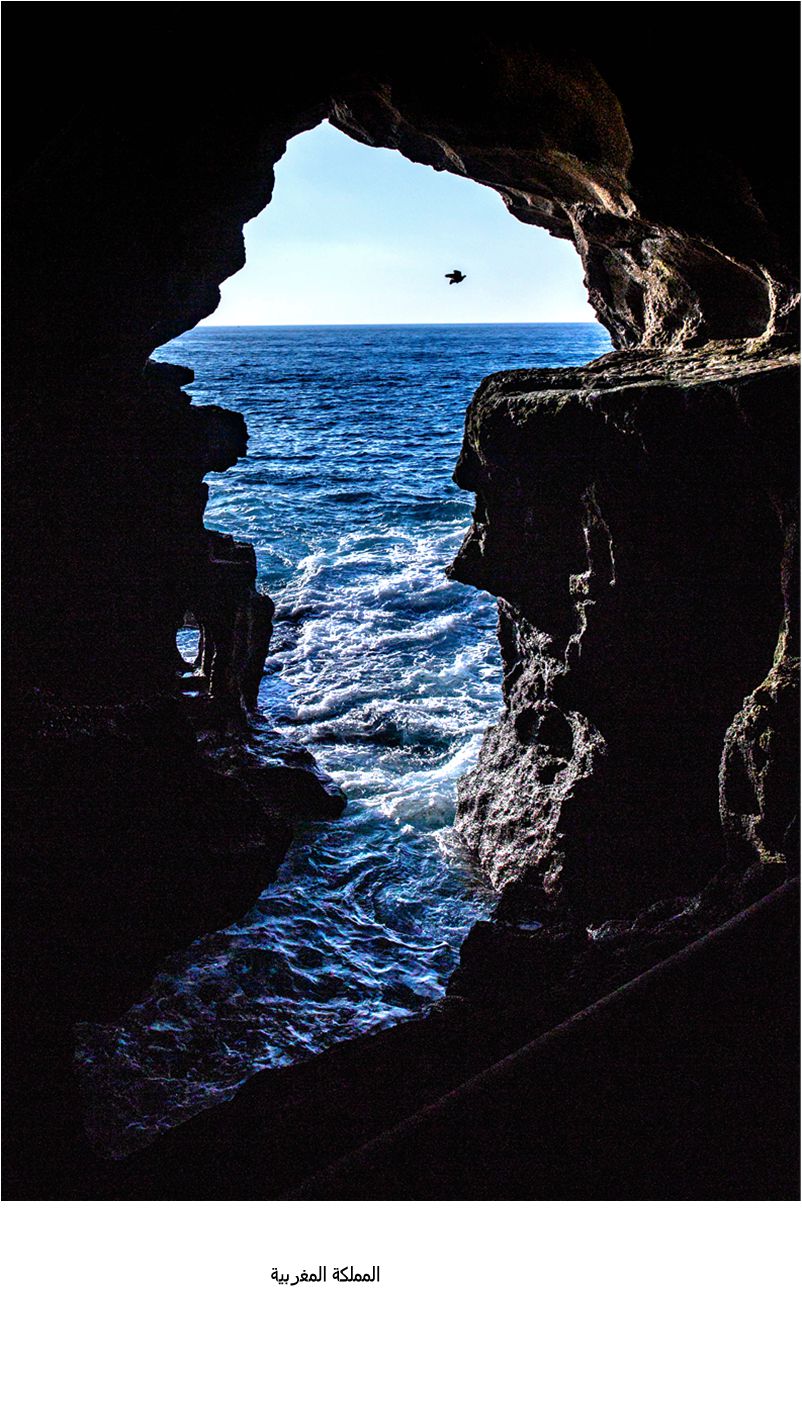

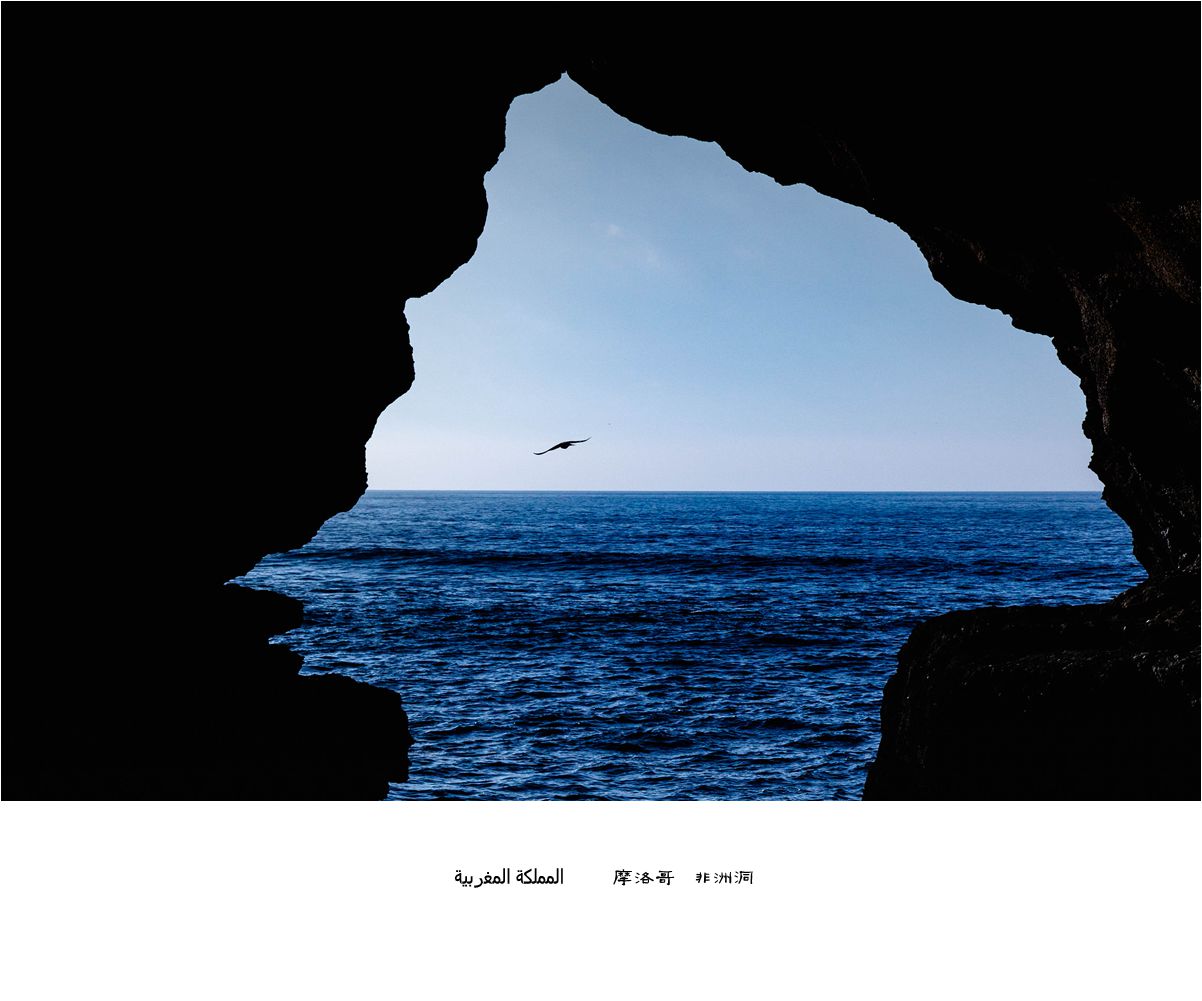

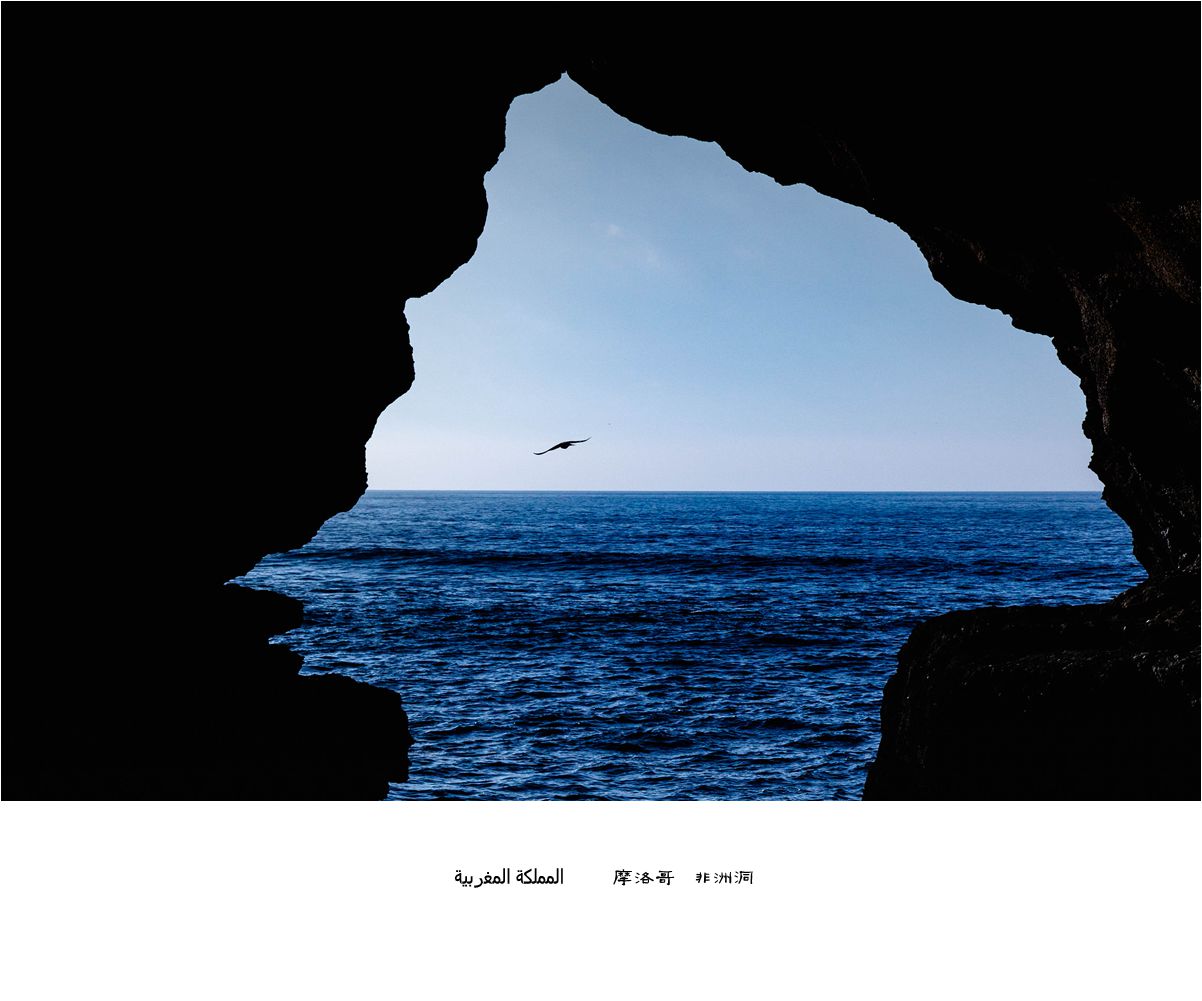

摩洛哥北部古城、海港丹吉尔,坐落于非洲国内西北角进入直布罗陀海峡的入口处,同欧洲国内隔海相望,座落在世界交通的十字路口。丹吉尔城沿海滨山坡而建,风和日丽,气候宜人,白色住宅、绿色山野和蔚蓝海水交相辉映,是一座风光明媚的海滨山城。斯帕特尔海角灯塔面对辽阔浩茫的大西洋,塔身高耸,隔非常远能明确可见,夜间塔顶灯光透亮,来往船只都要据此调整航向,游客一直以灯塔为背景摄影留念。丹吉尔素有“摩洛哥夏都”之称,享有“非洲旅游胜地”美誉。

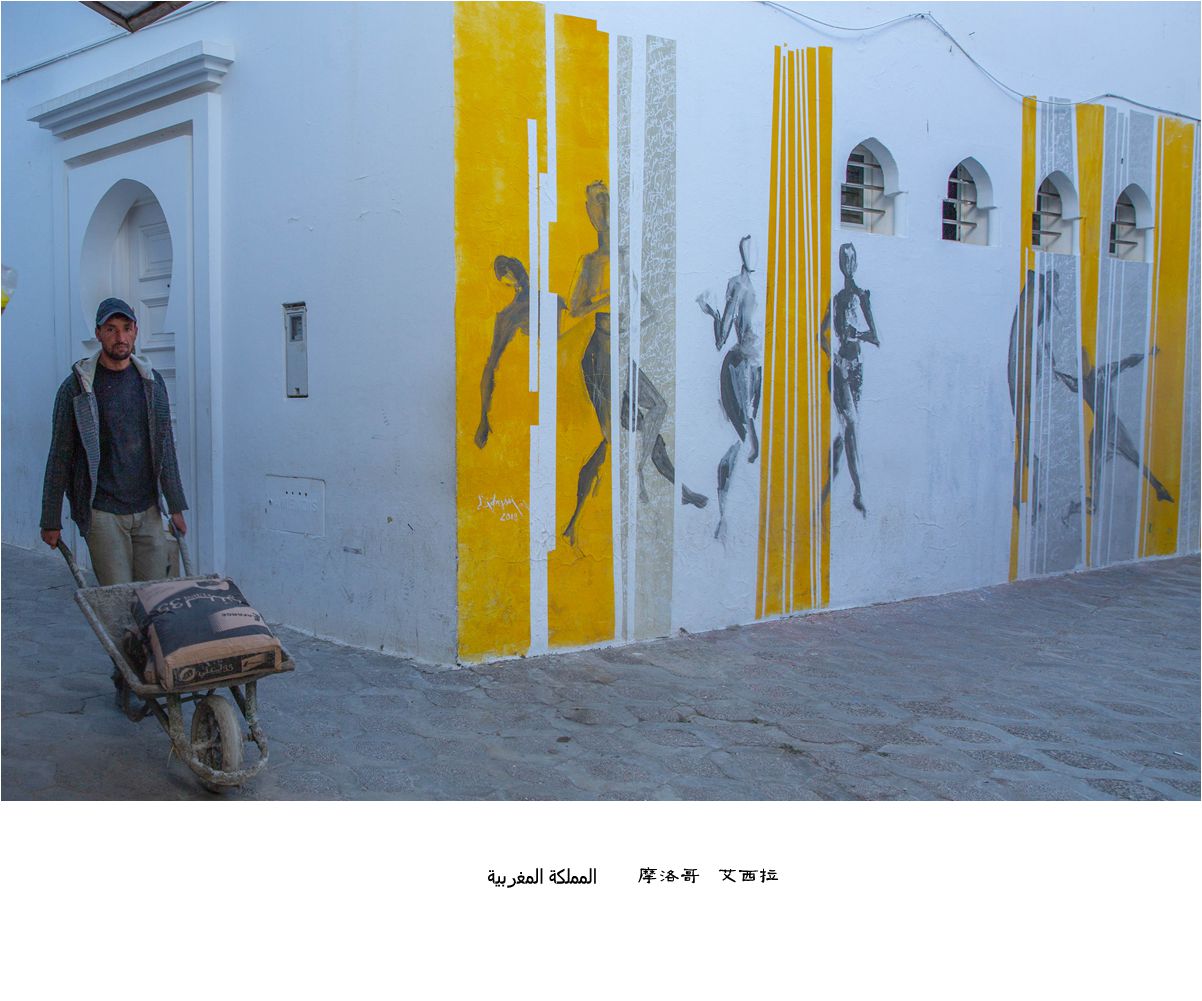

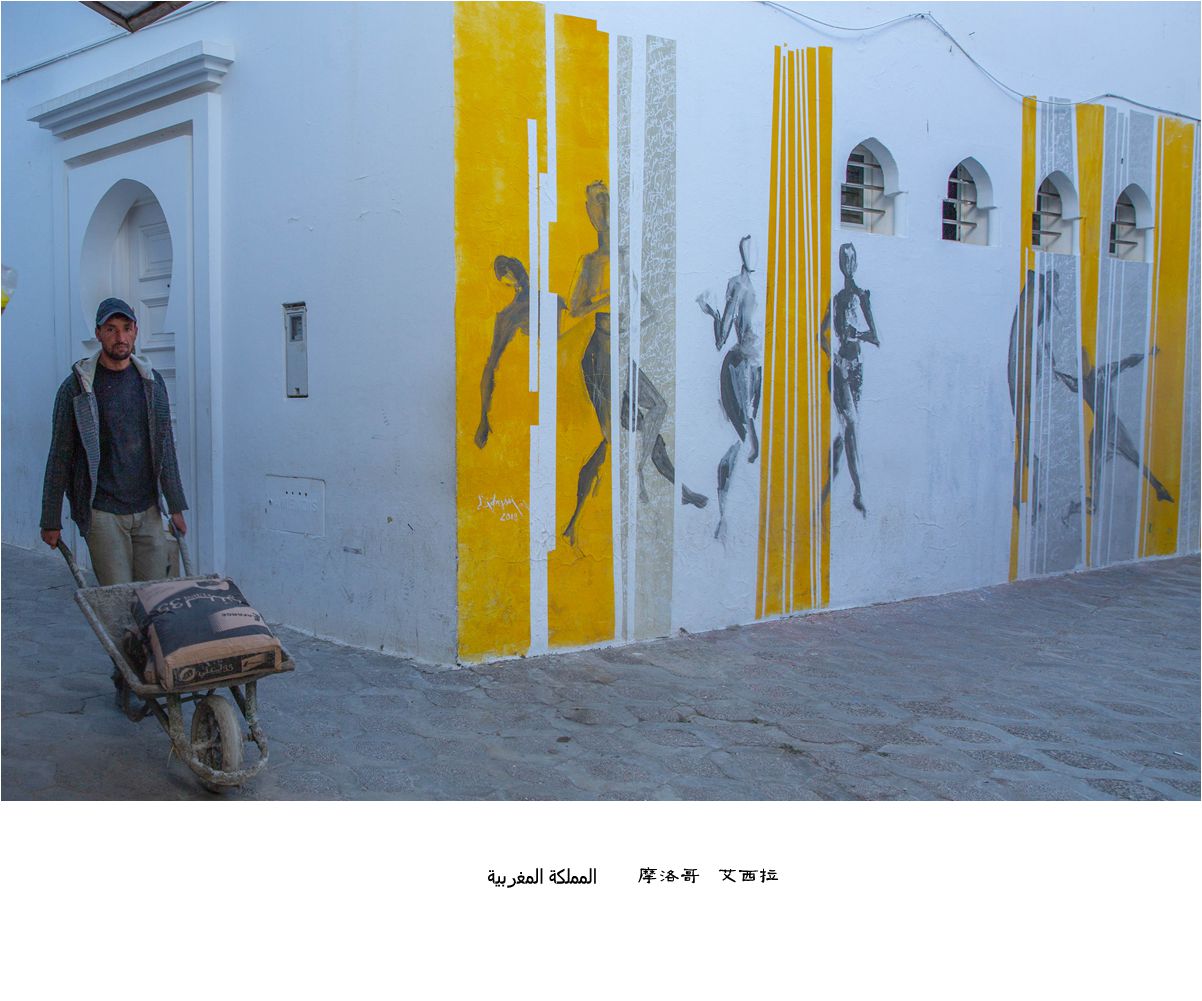

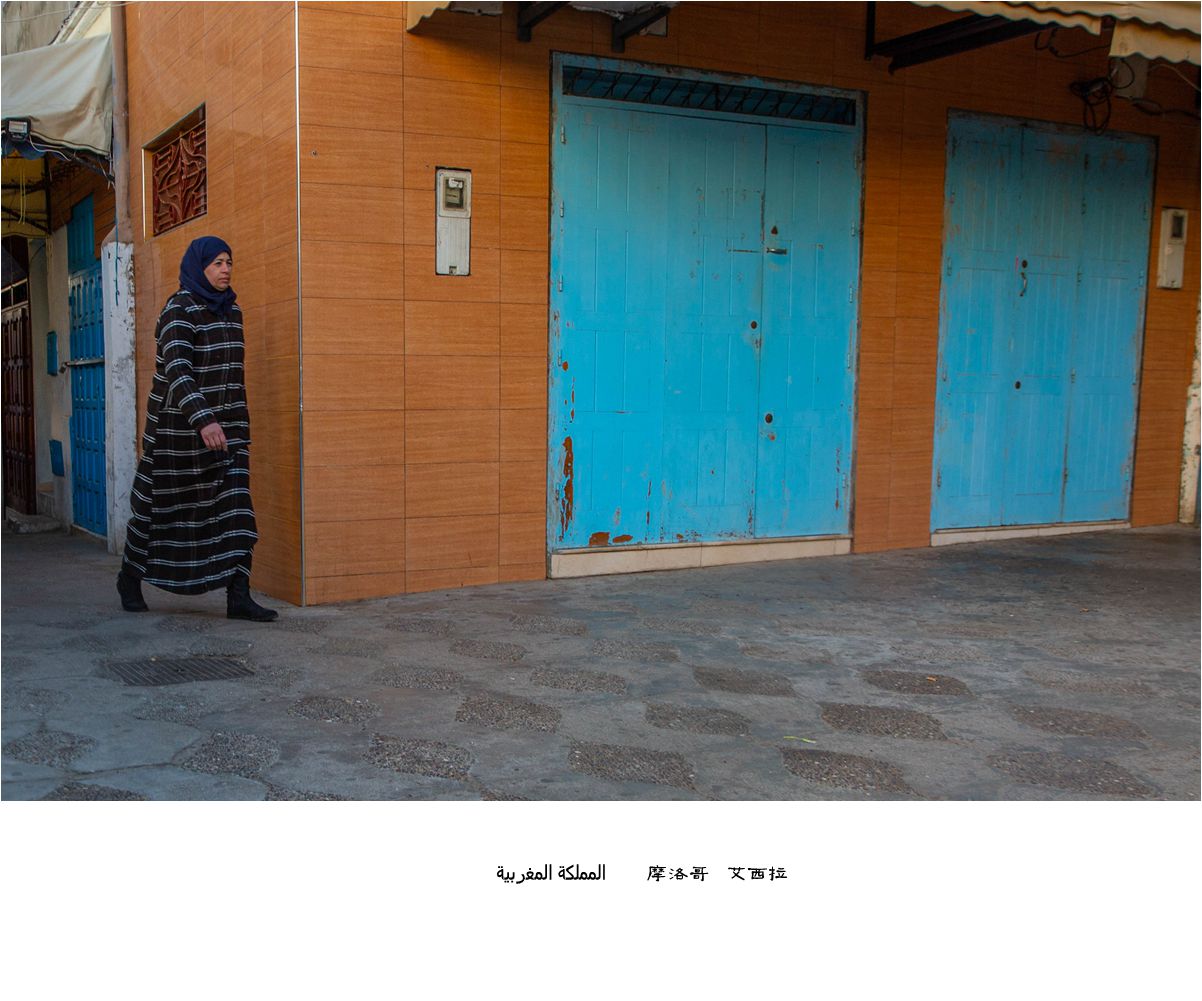

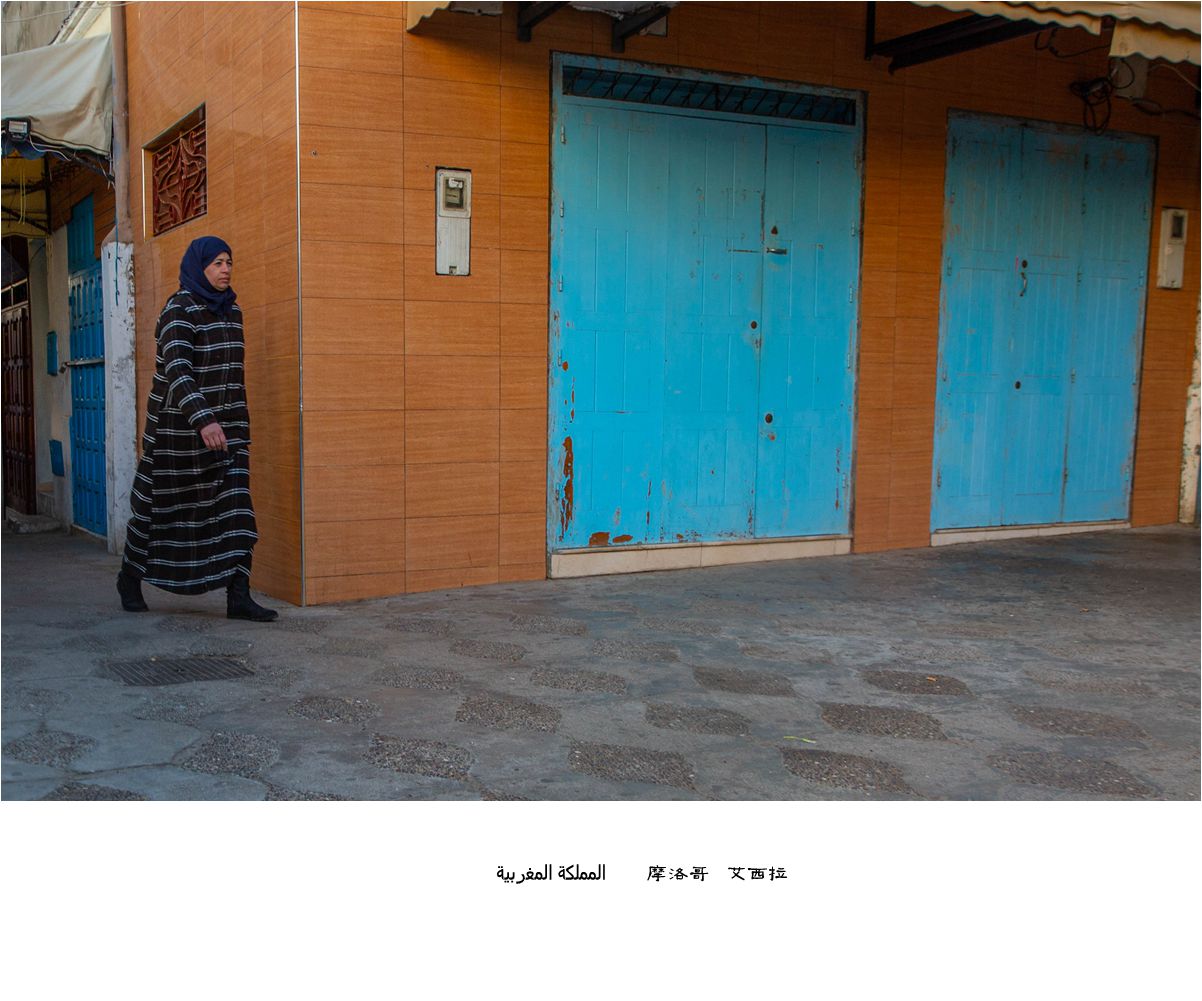

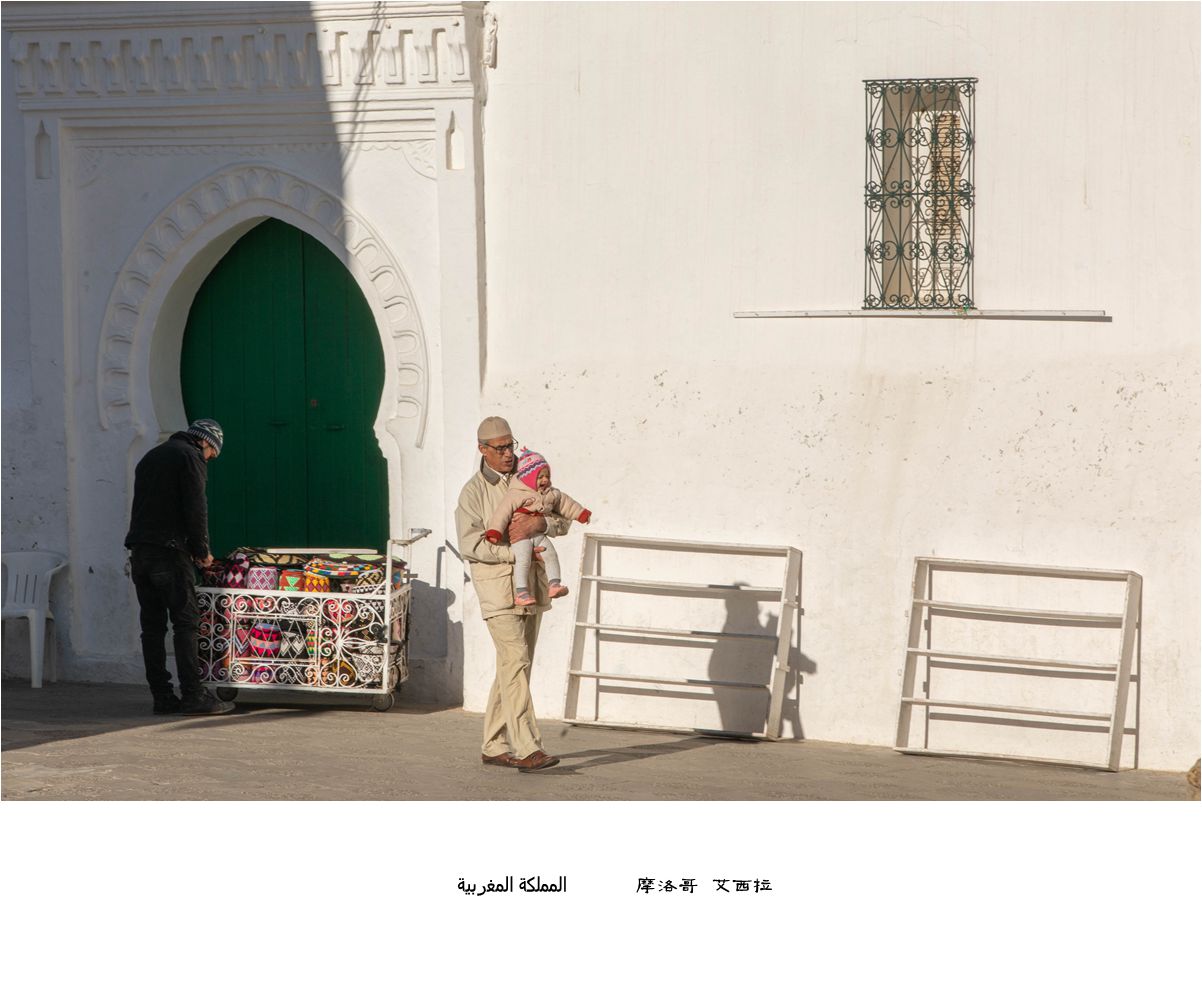

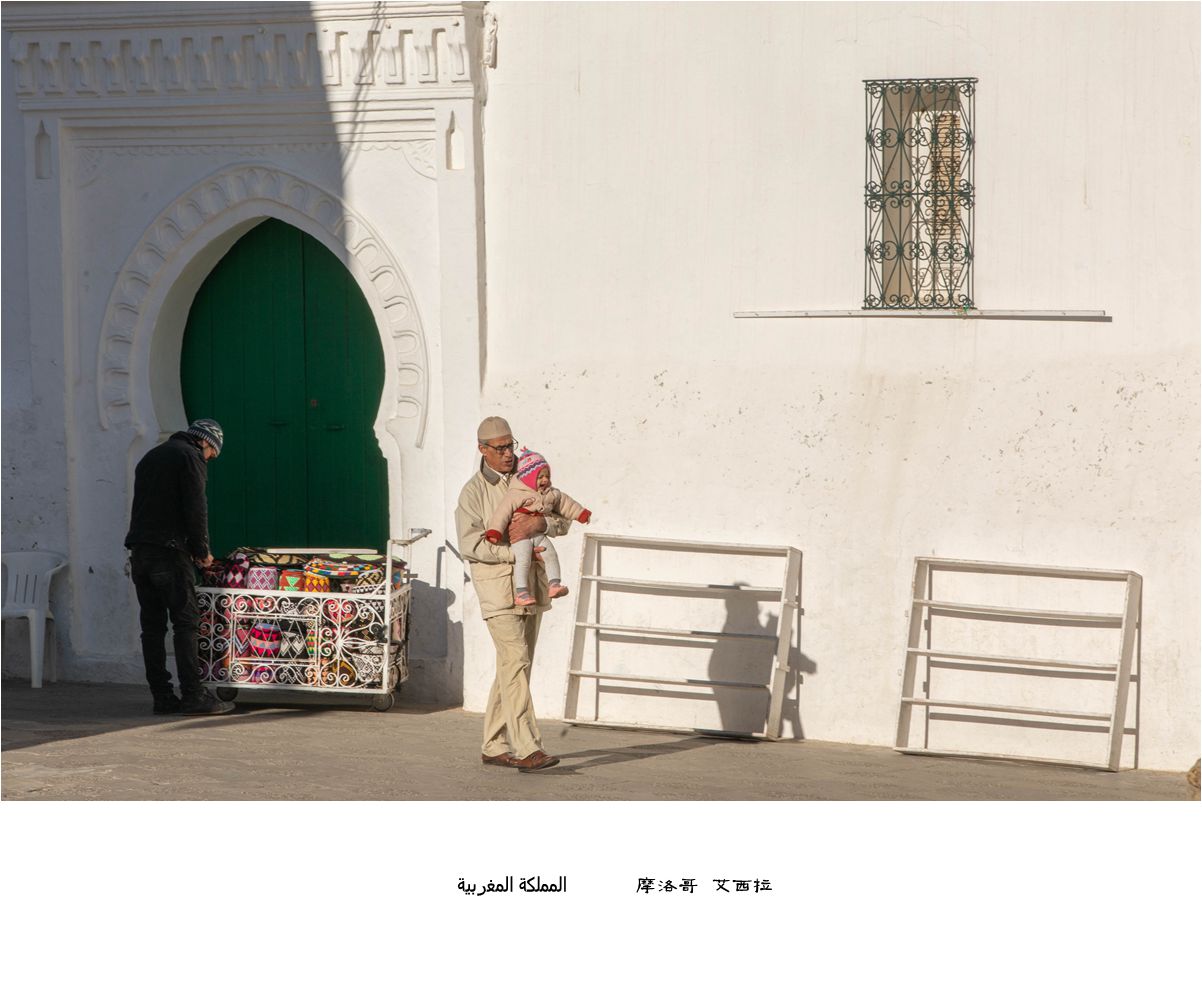

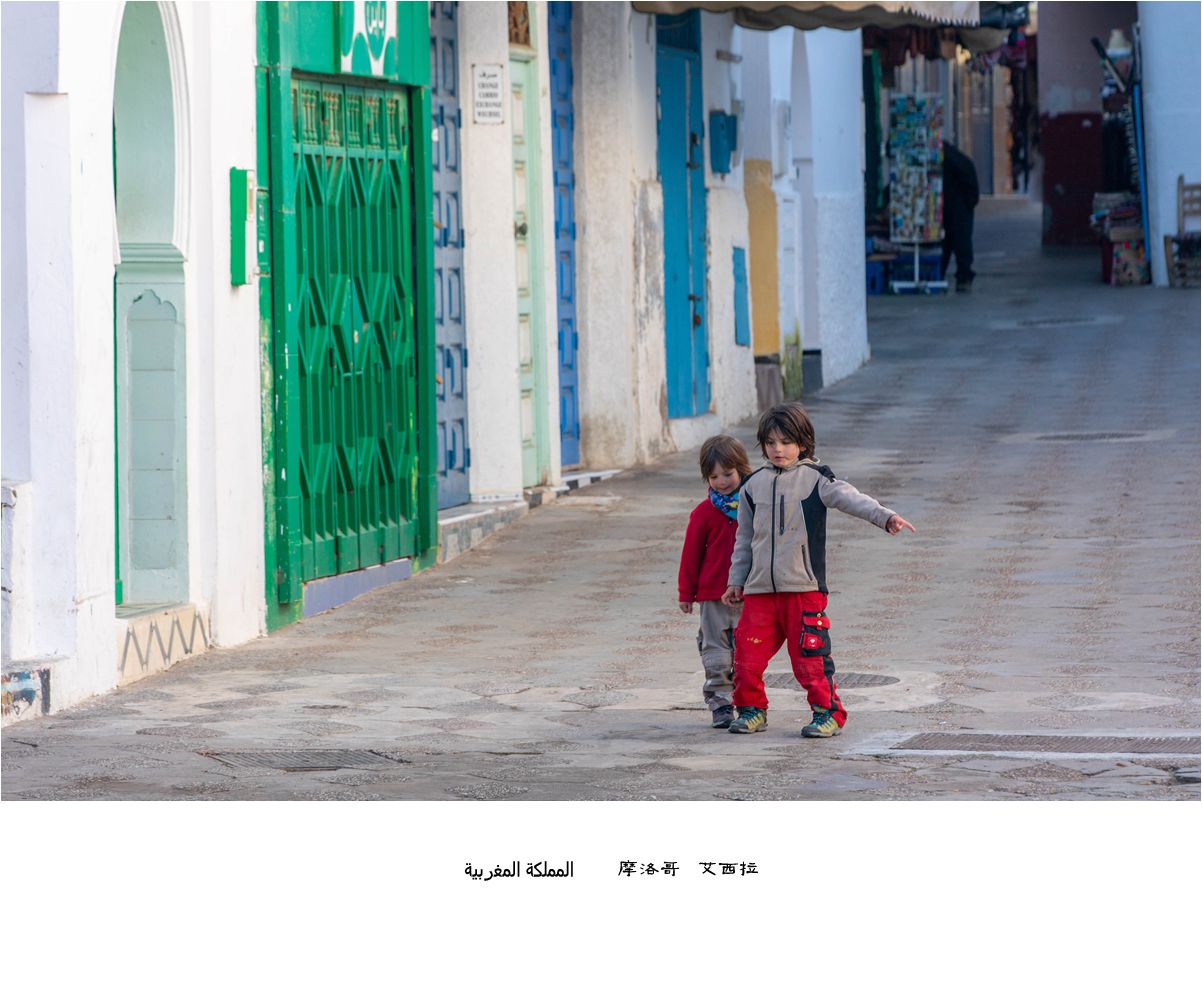

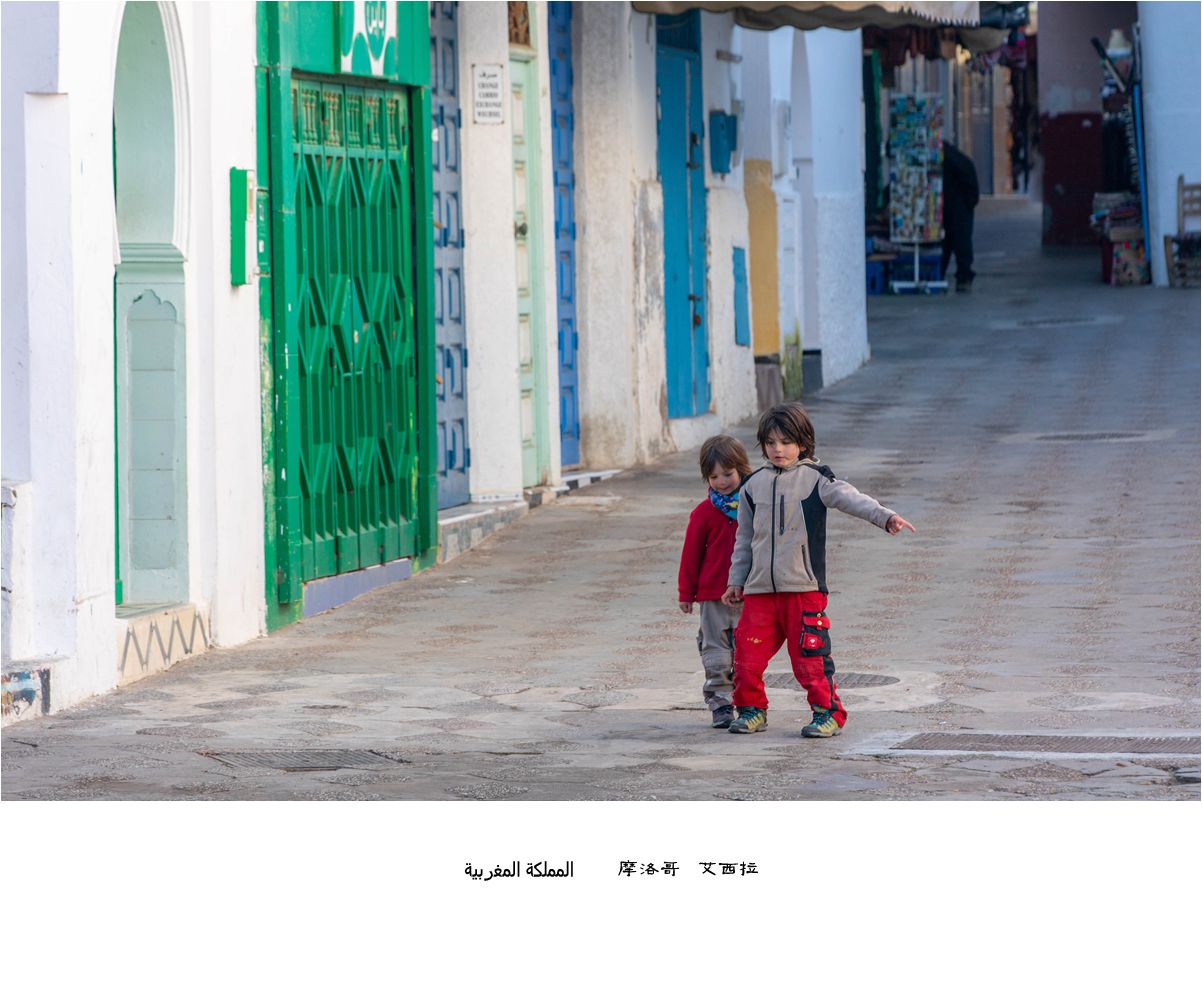

艾西拉----充满艺术魔力的涂鸦小镇

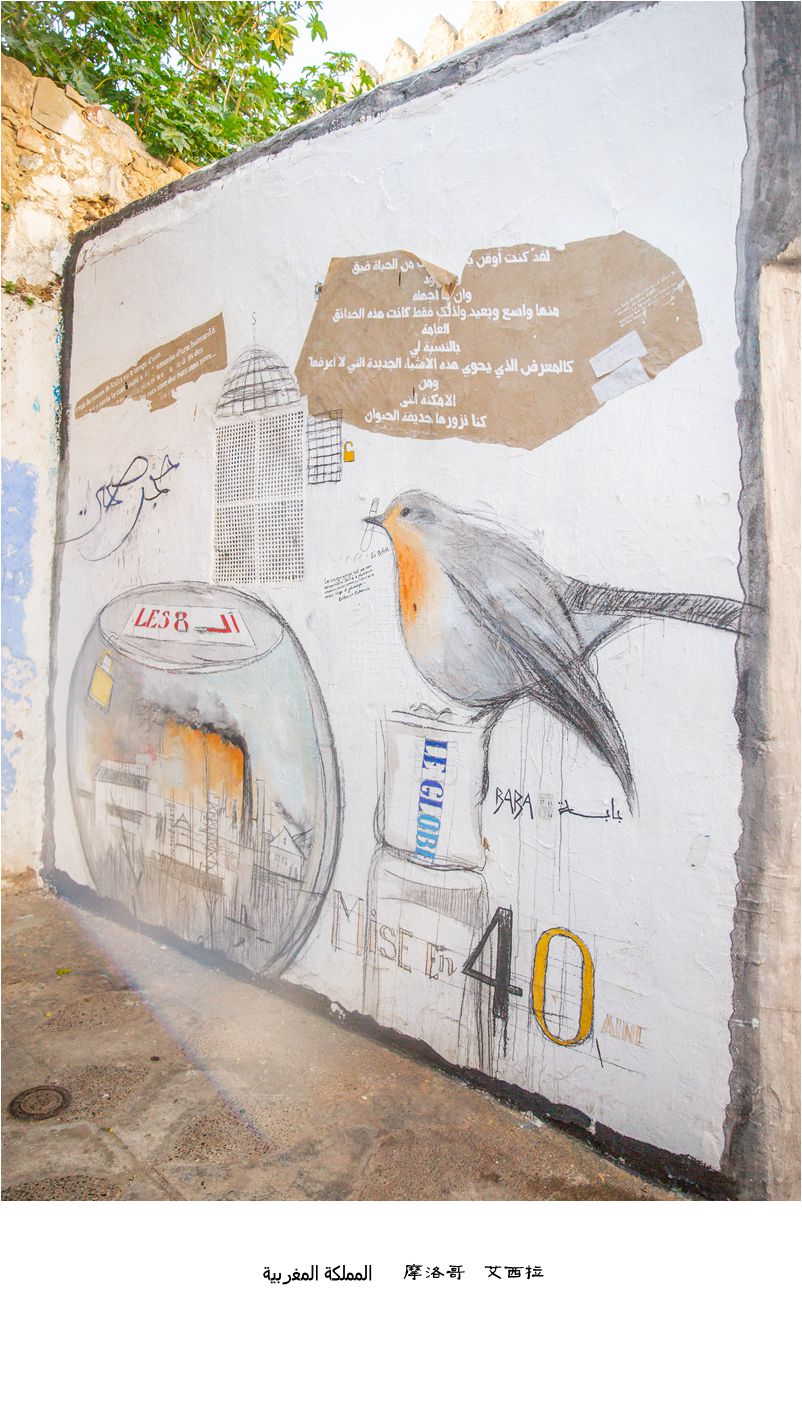

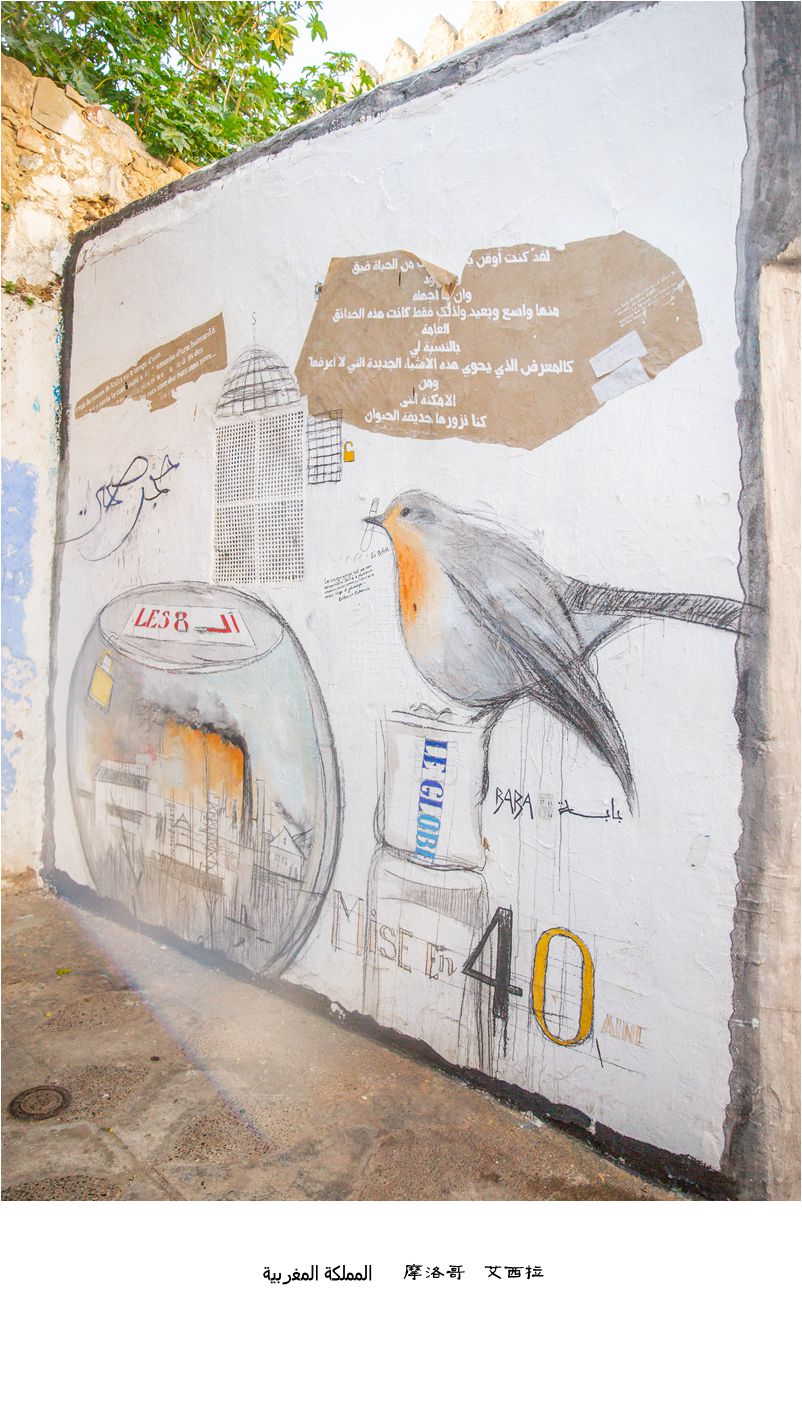

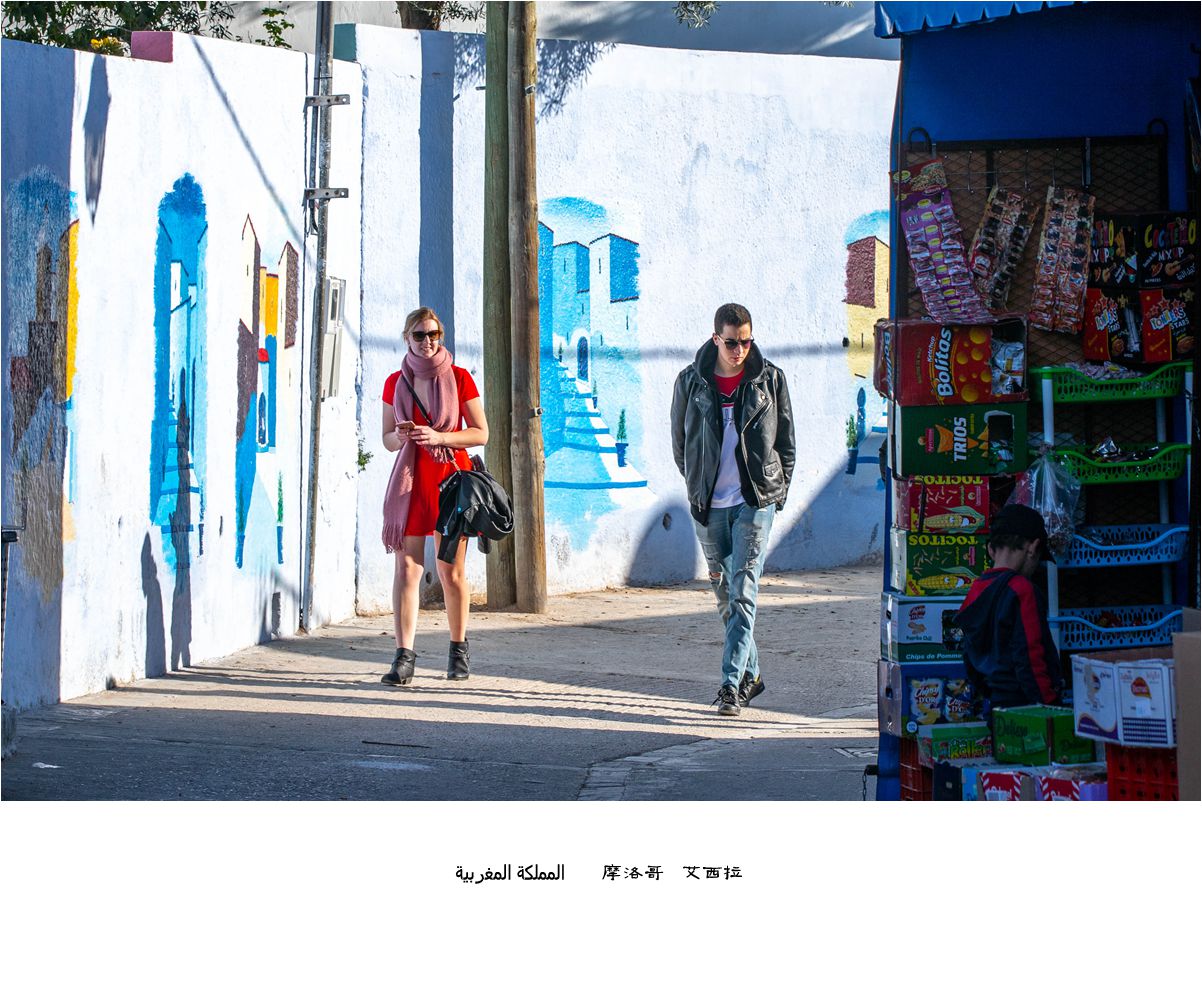

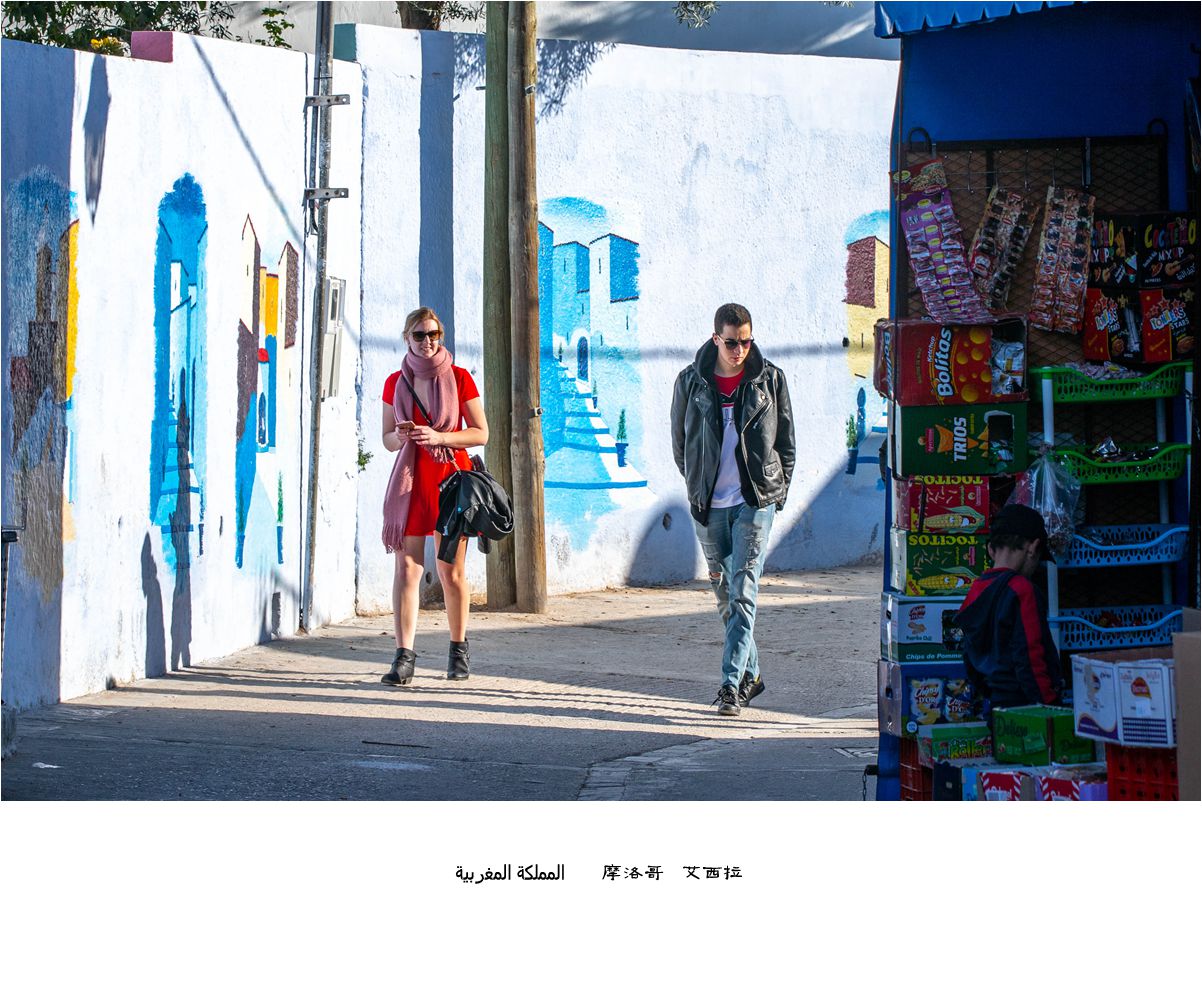

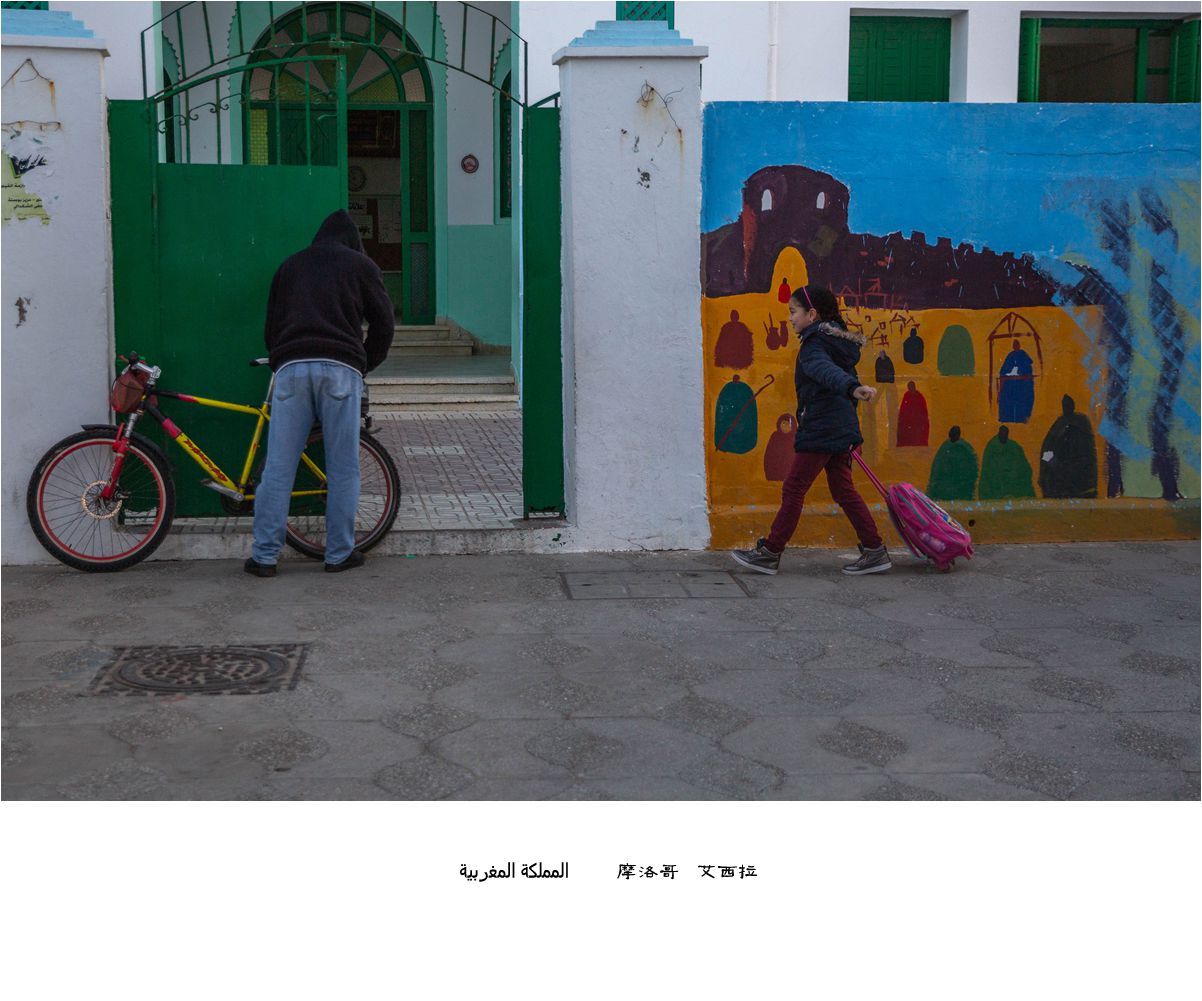

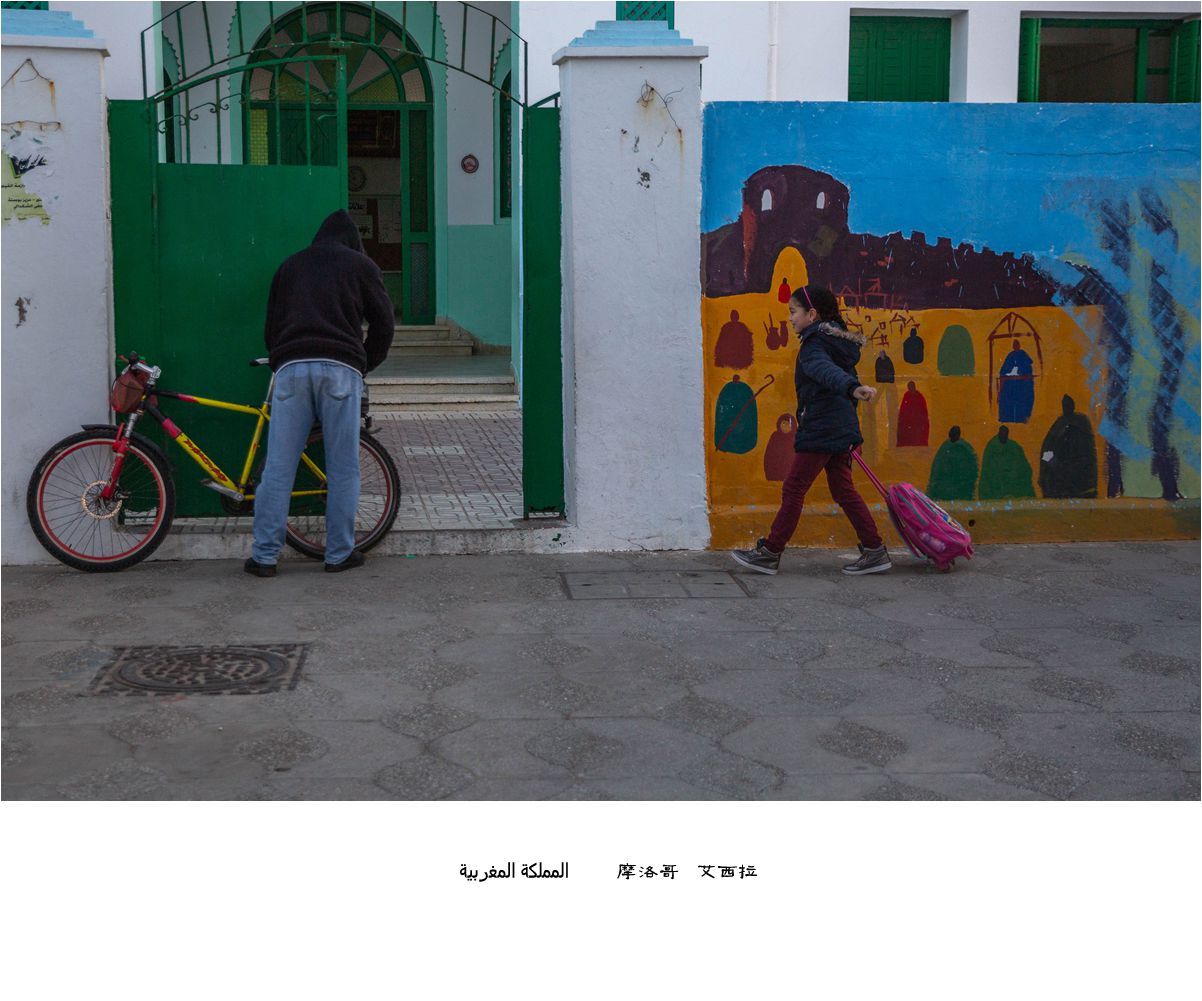

一大早大家就来到艾西拉小镇,涂鸦遍布小镇的每个建筑,从色彩到构图都是专家级的手笔。涂鸦内容随便又充满乐趣,有些时髦玩酷,有些鲜艳可爱。整个小镇的建筑主要以蓝白为主,偶尔还参杂点粉色和绿色。充满了幻想的色彩。漫步在小镇中,别样的乐趣,好像心情也会伴随涂鸦的变换而惬意不少。

艾西拉是摩洛哥北部的一座海滨小镇,受地中海文化的影响,整个城是用深深浅浅不同色调的蓝色粉刷出来的。1978年,两位当地的知名艺术家,与他们来自世界各地的11位朋友一块,在小城中各处墙壁上画满了彩绘。这类作品色彩鲜艳,艺术水平极高,从而吸引了很多的游客前来参观赏析。

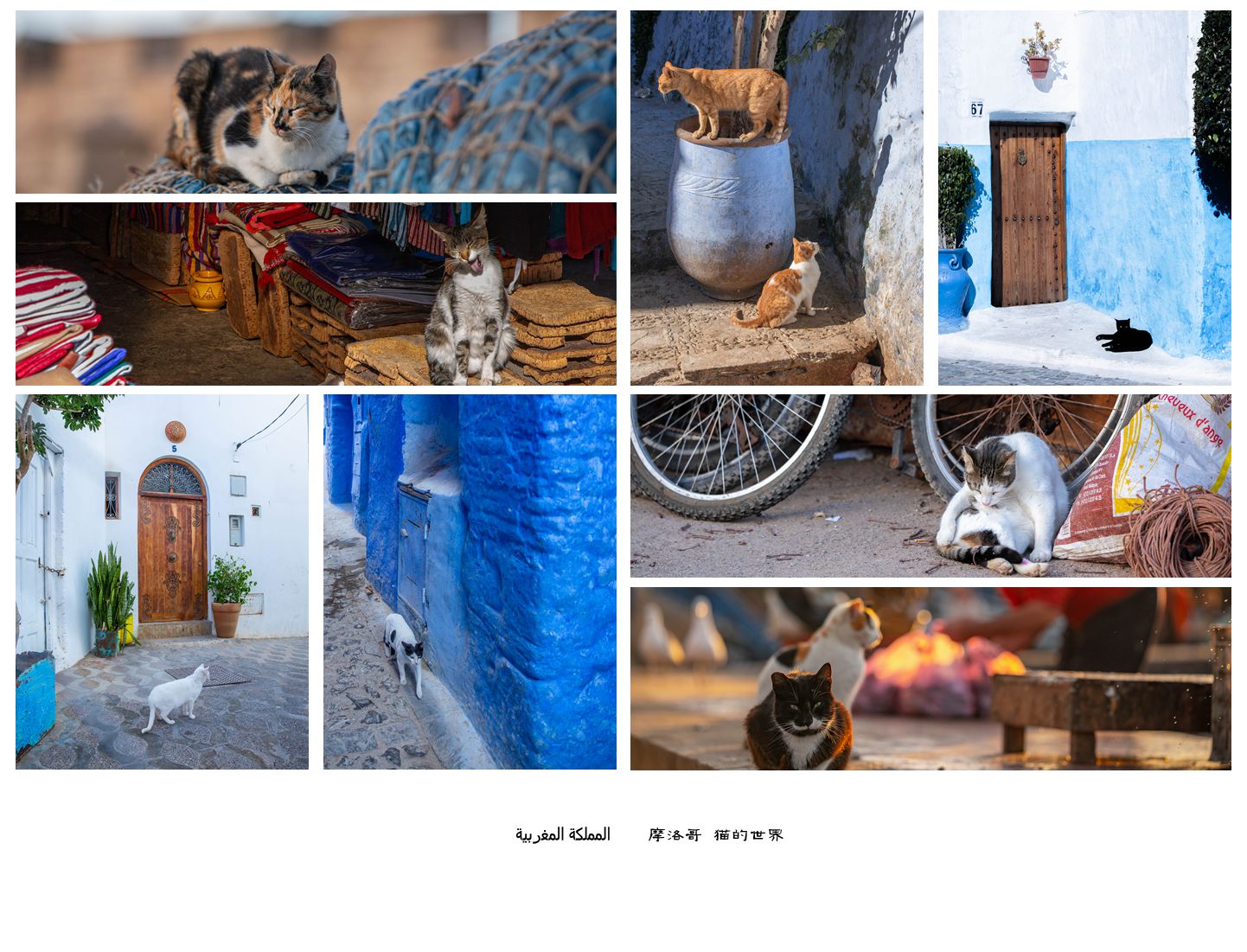

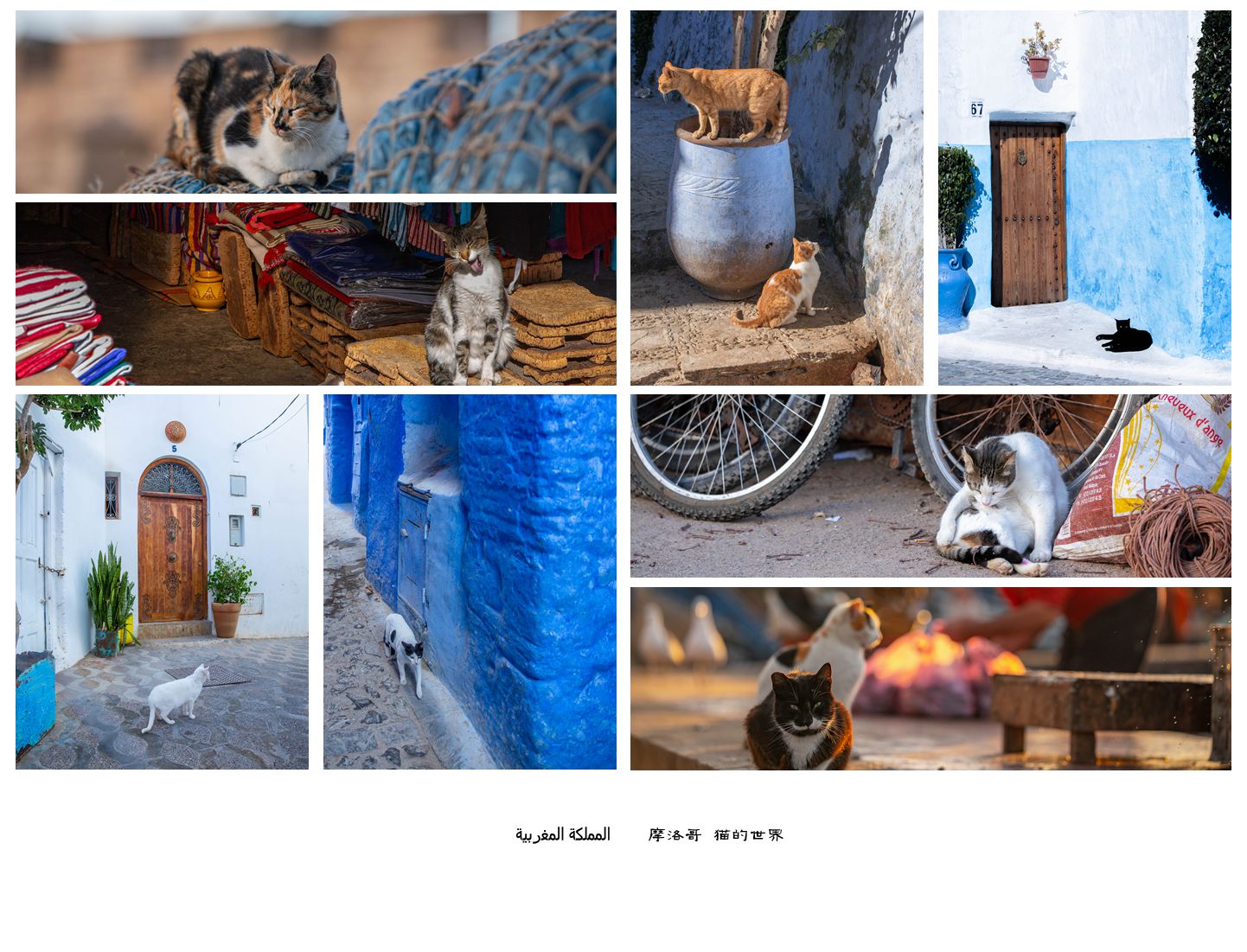

大家流连在摩洛哥每个旅游景点时,总是忽视了这里的另一个主人----猫,在摩洛哥大家随处可见的流浪猫慵懒地晒着太阳,不时斜起双眼瞄着那些举着相机一通狂拍的游客,想来在它们眼中,人类肯定是很愚蠢的生物吧。

一走进艾西拉小巷,蓝、白、绿、粉、黄,各种颜色扑面而来,墙面的彩绘、墙头的花卉、门窗的装饰,简洁的、繁复的、艳丽的、清雅的、抽象的、具象的,逐一与大家相遇在每个转角处、每一条巷子里,有的让人应接不暇、惊喜不断。就如此边走边看边拍......

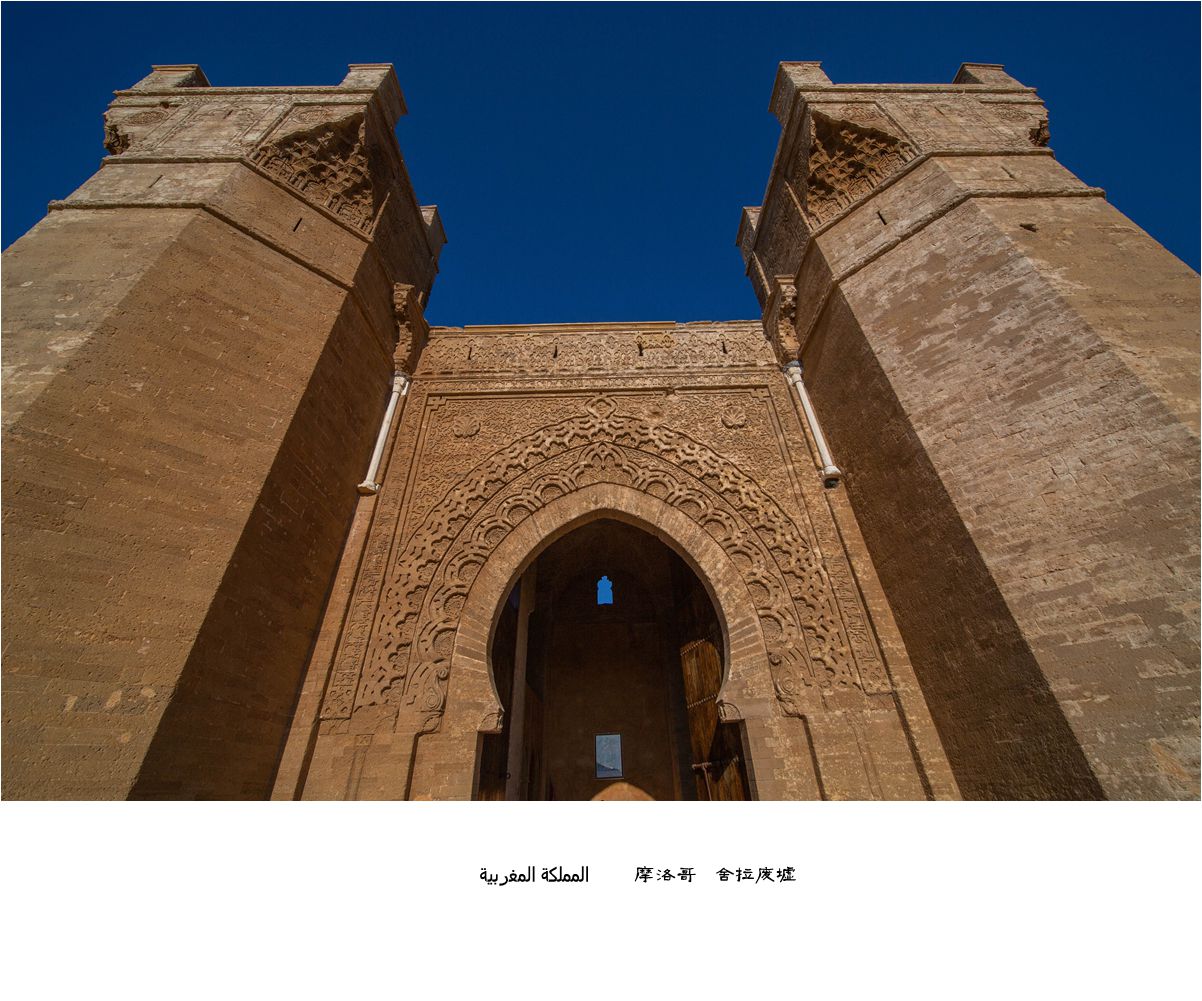

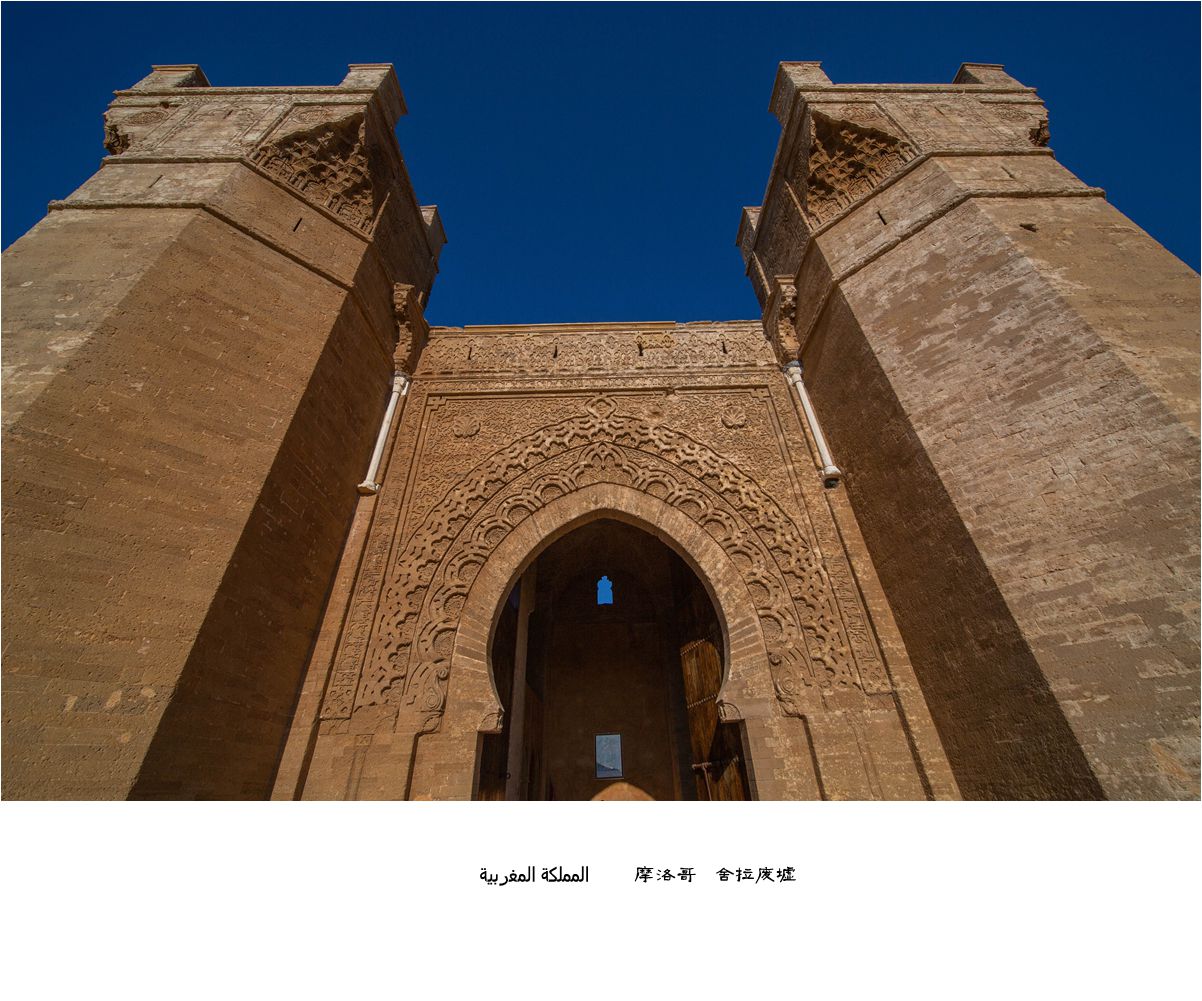

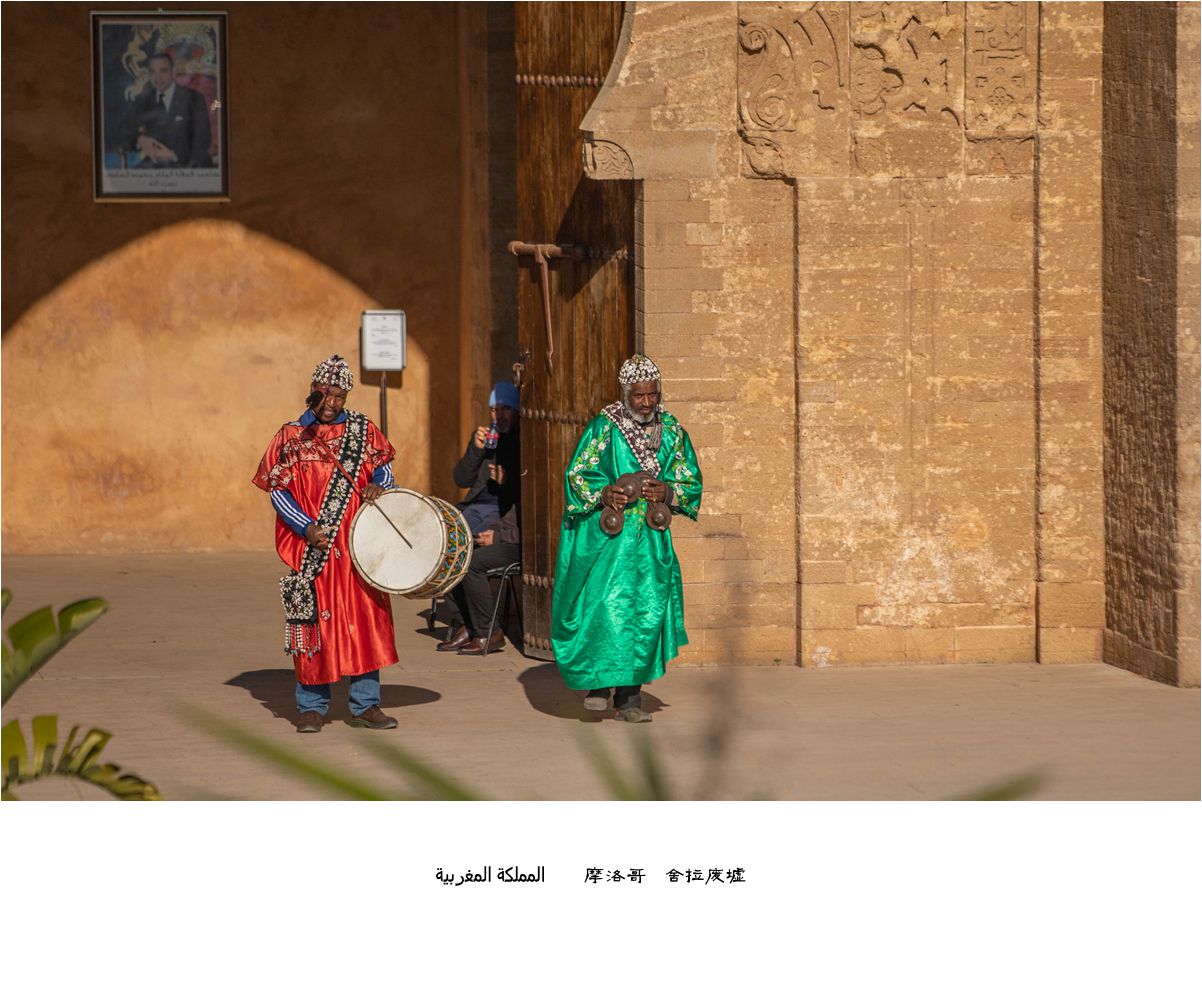

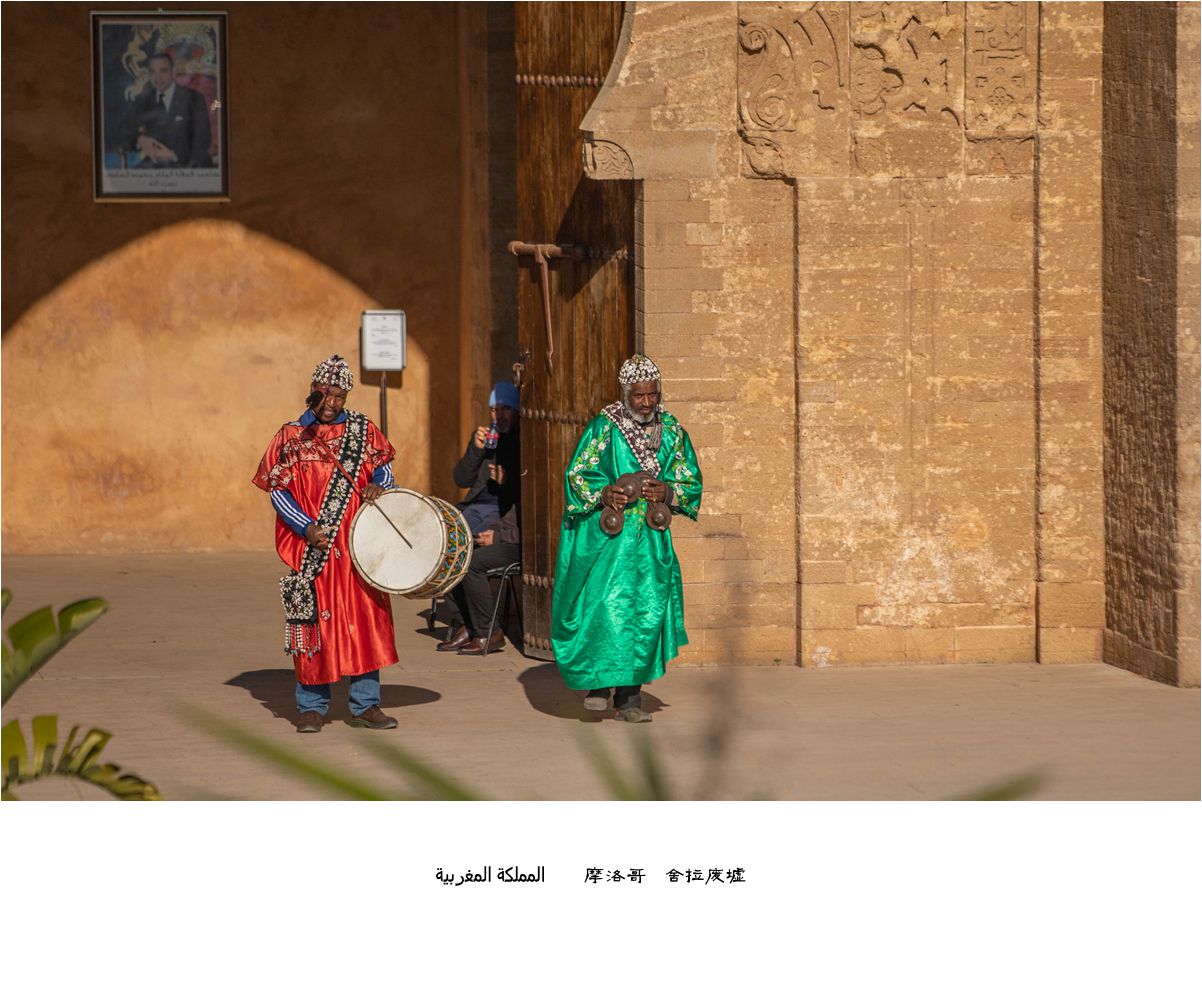

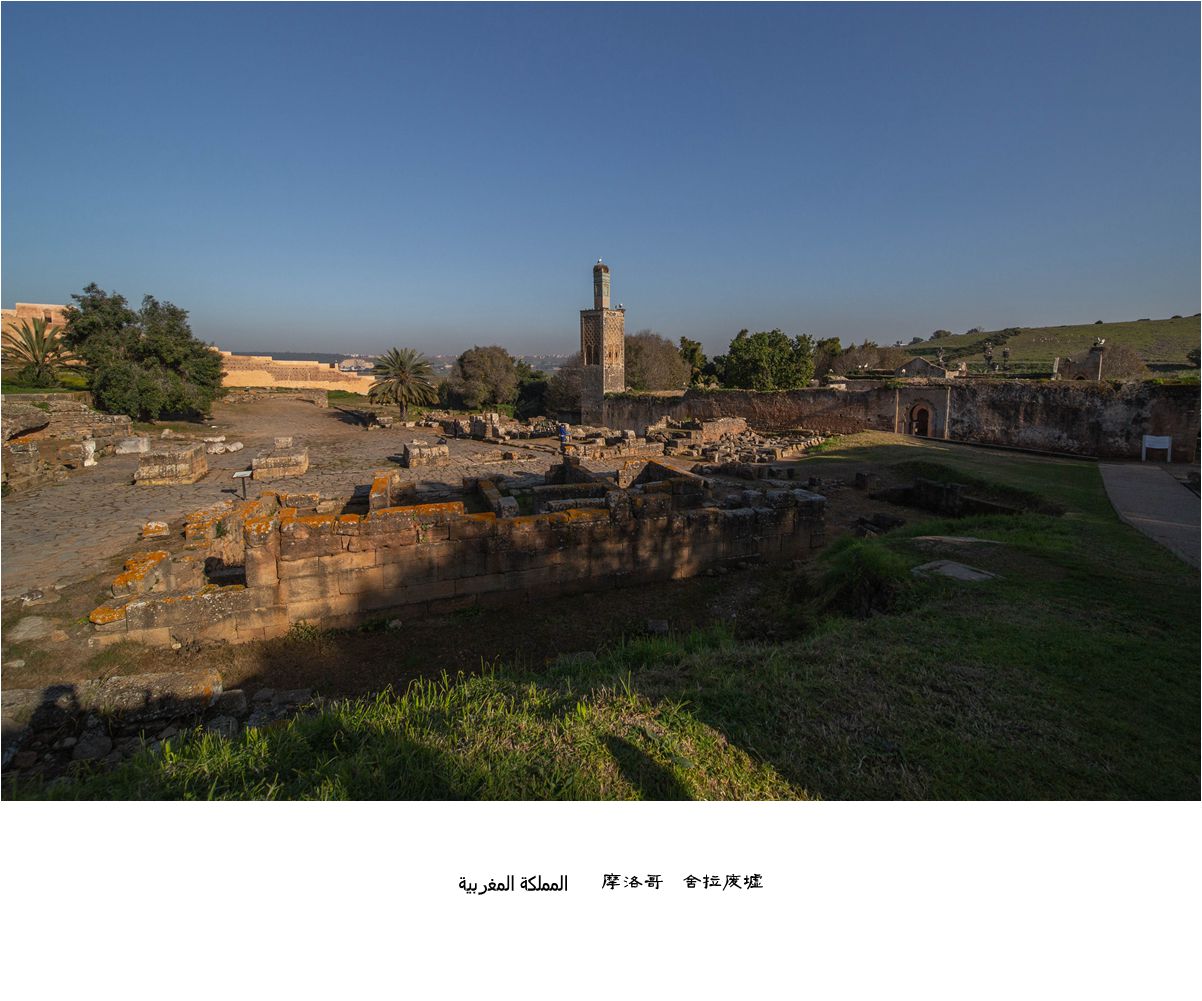

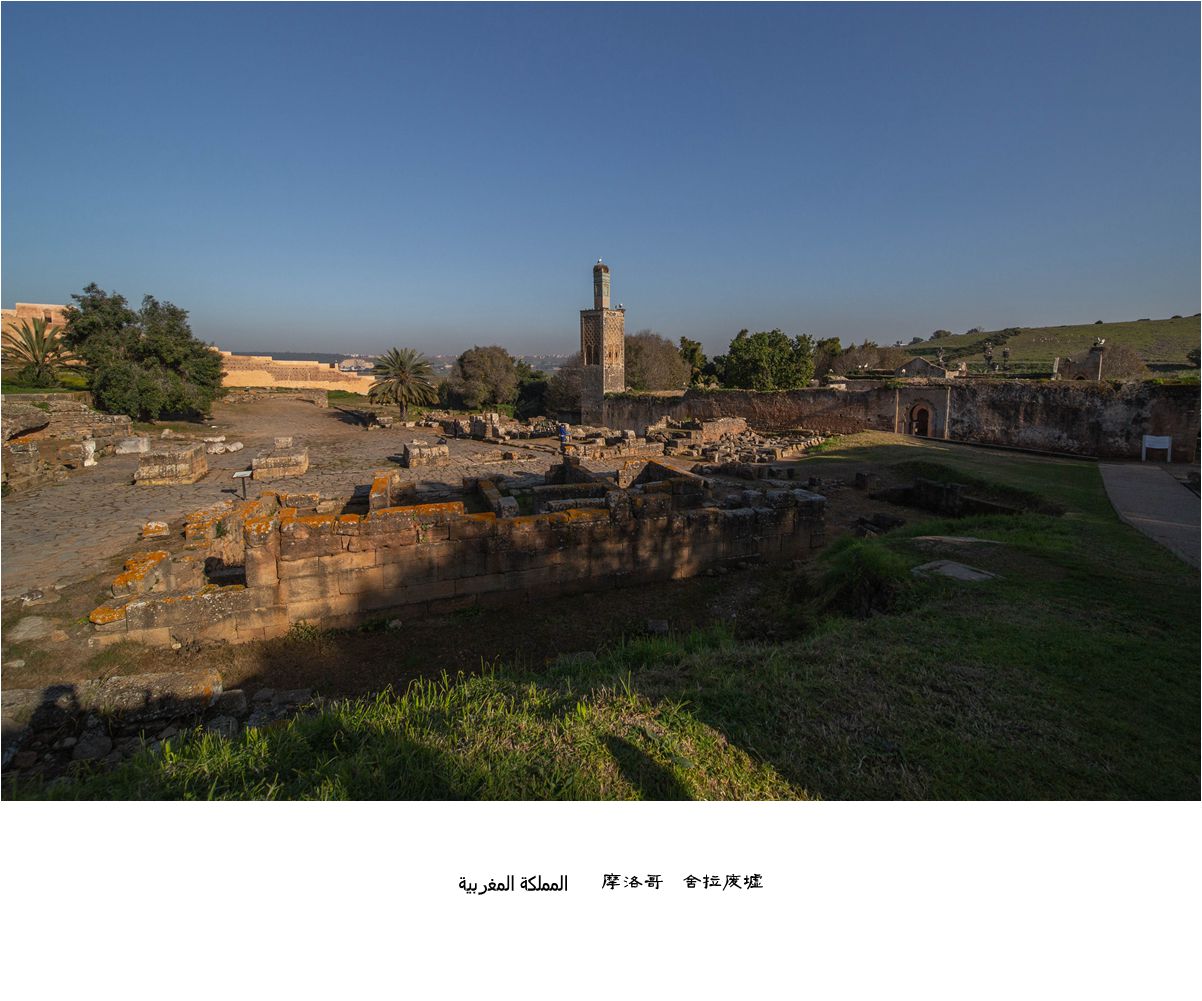

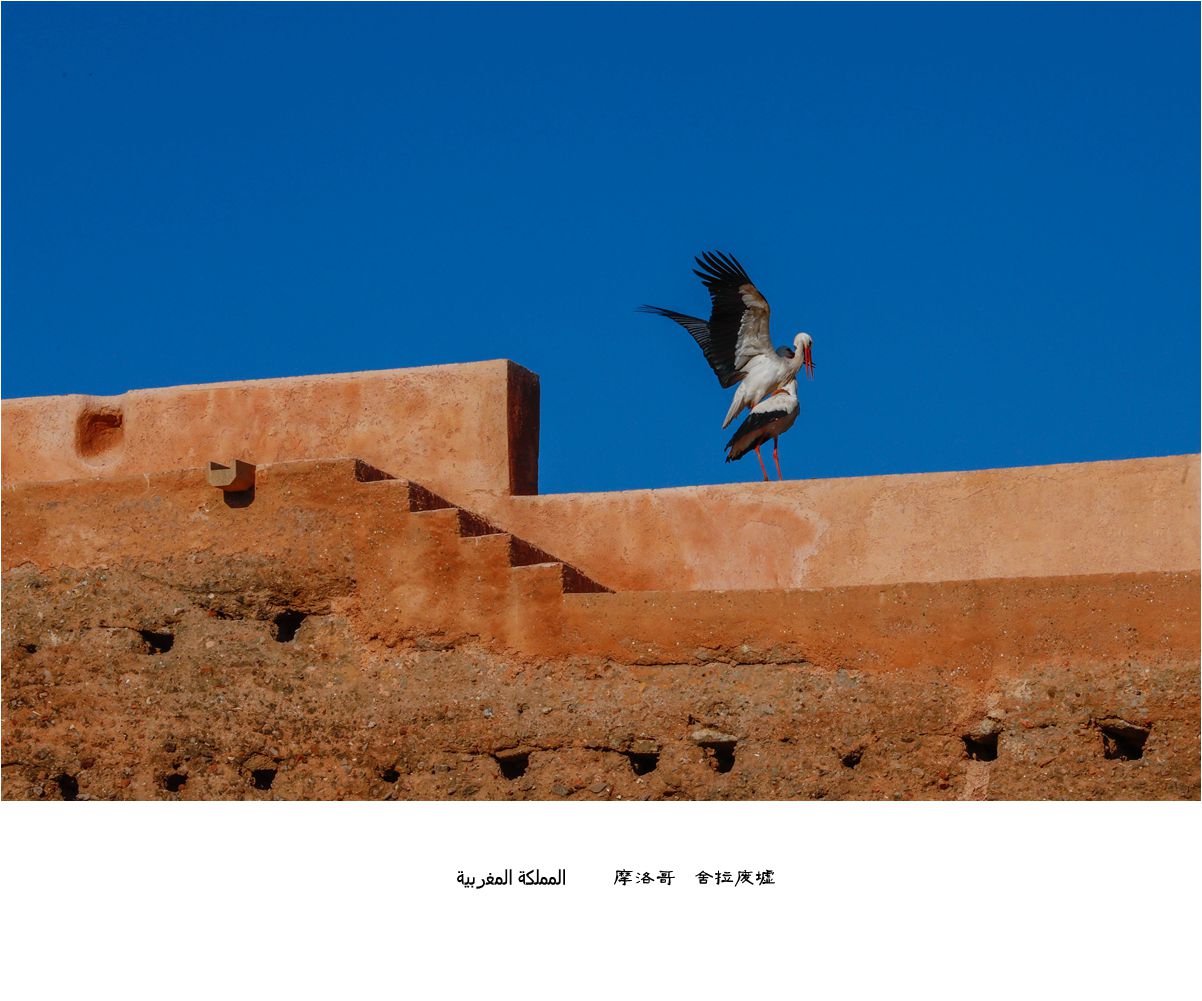

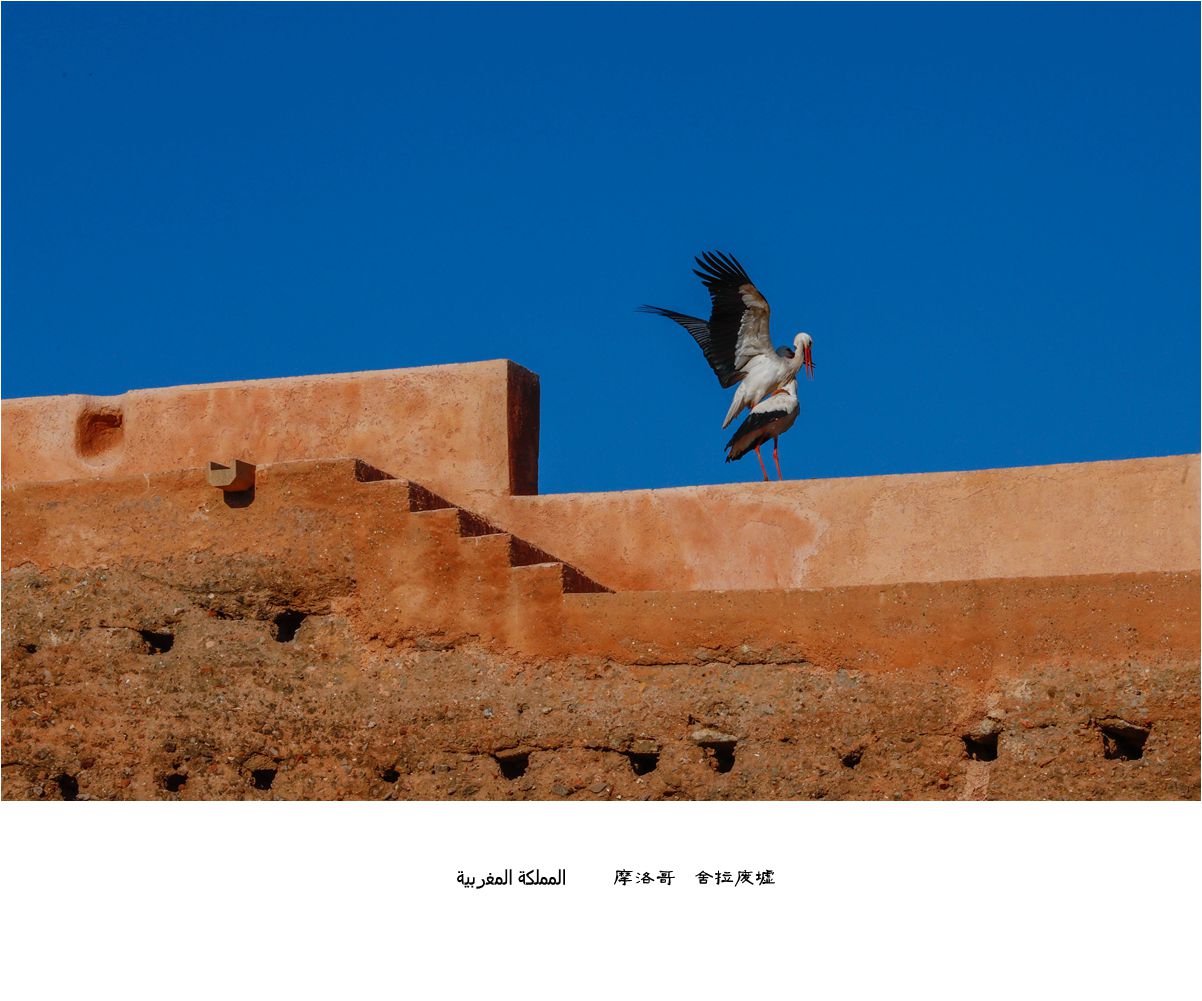

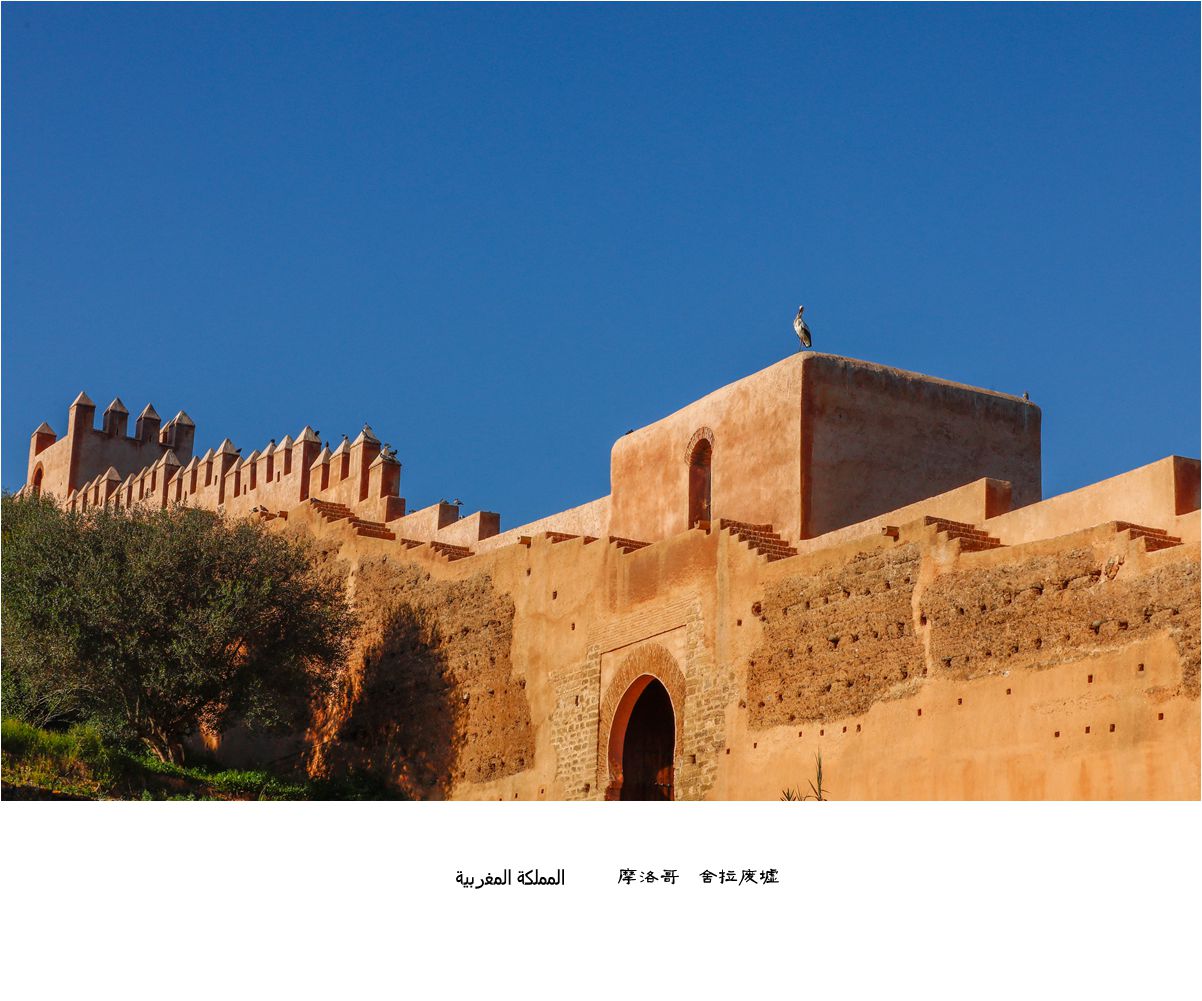

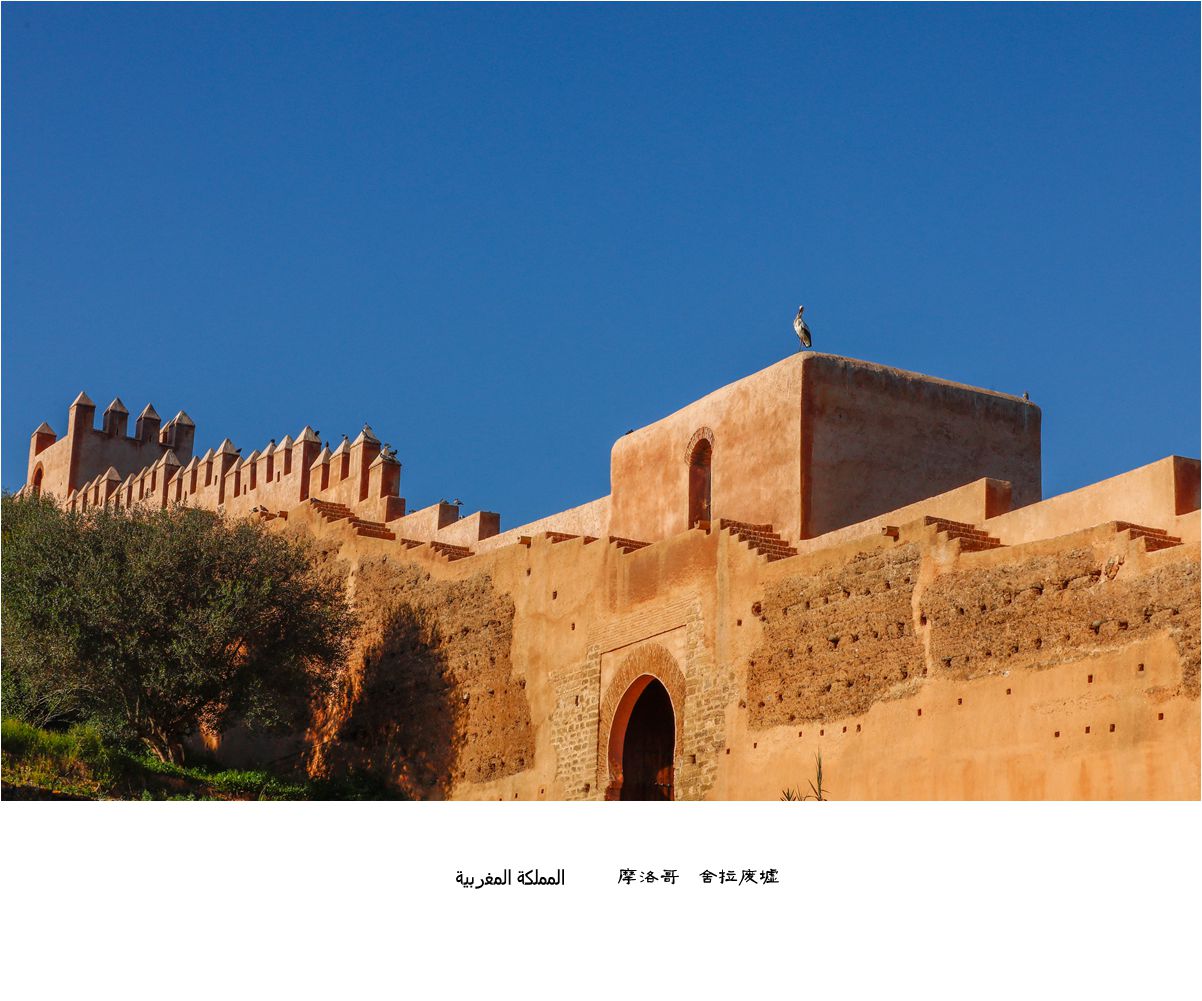

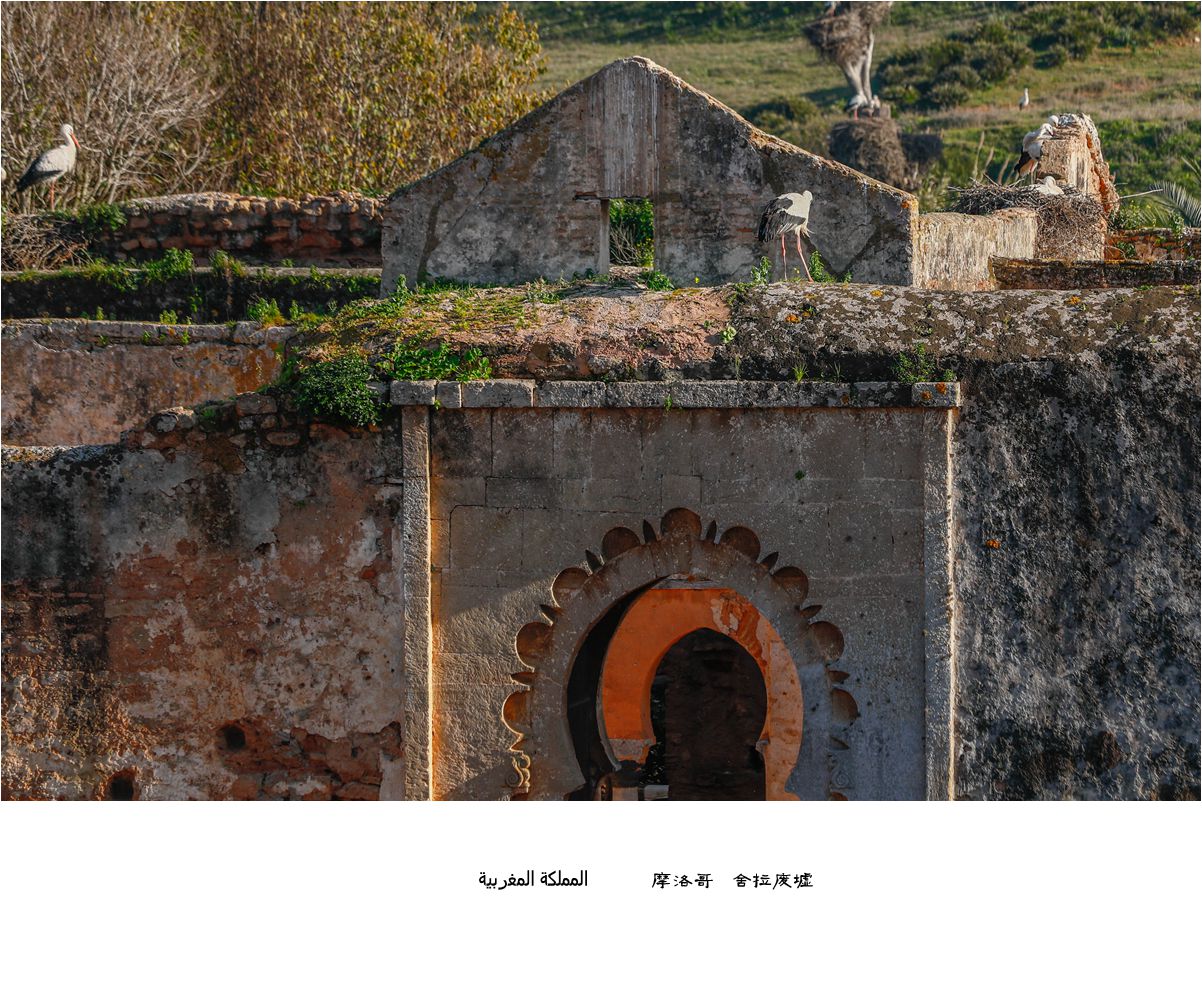

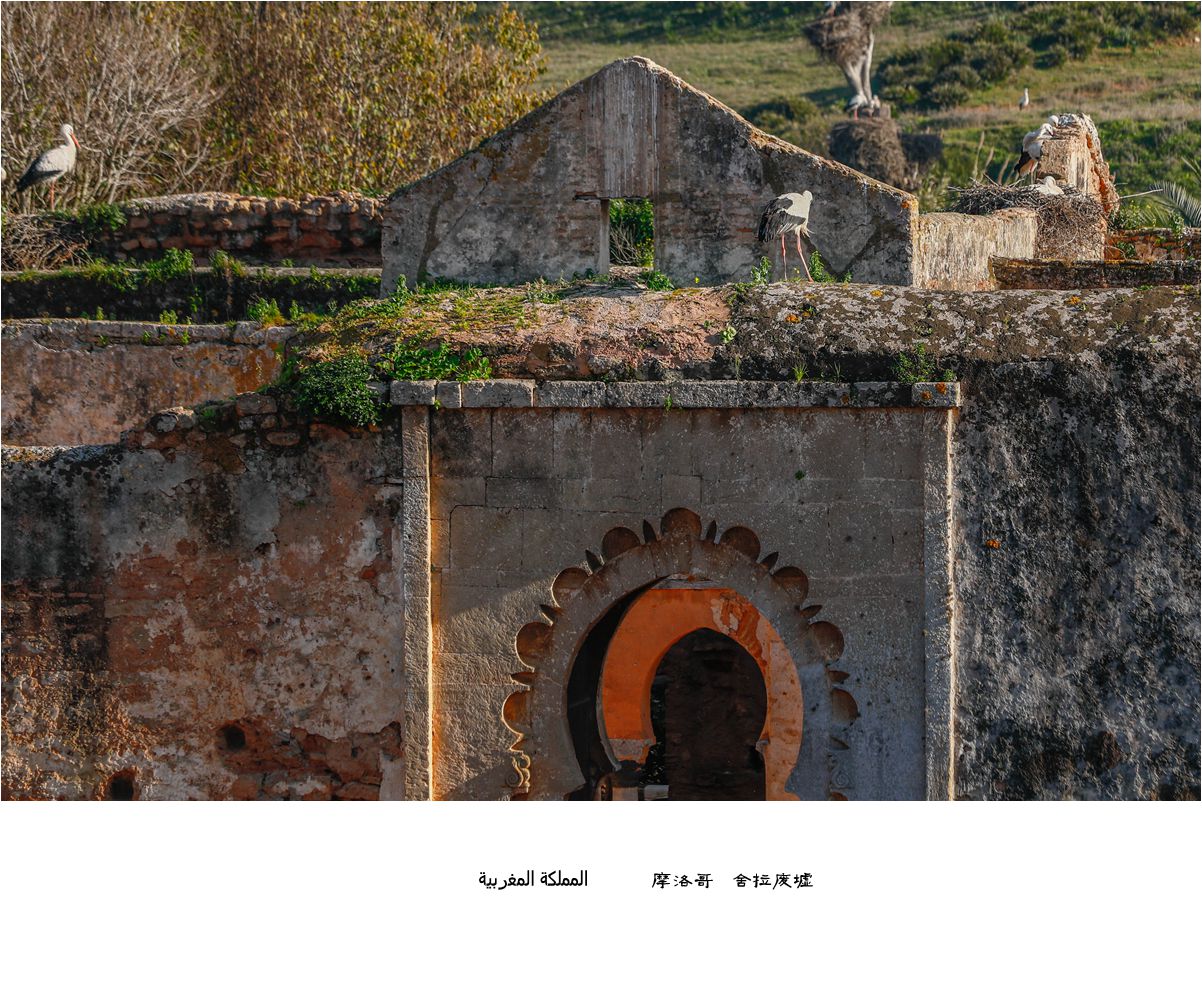

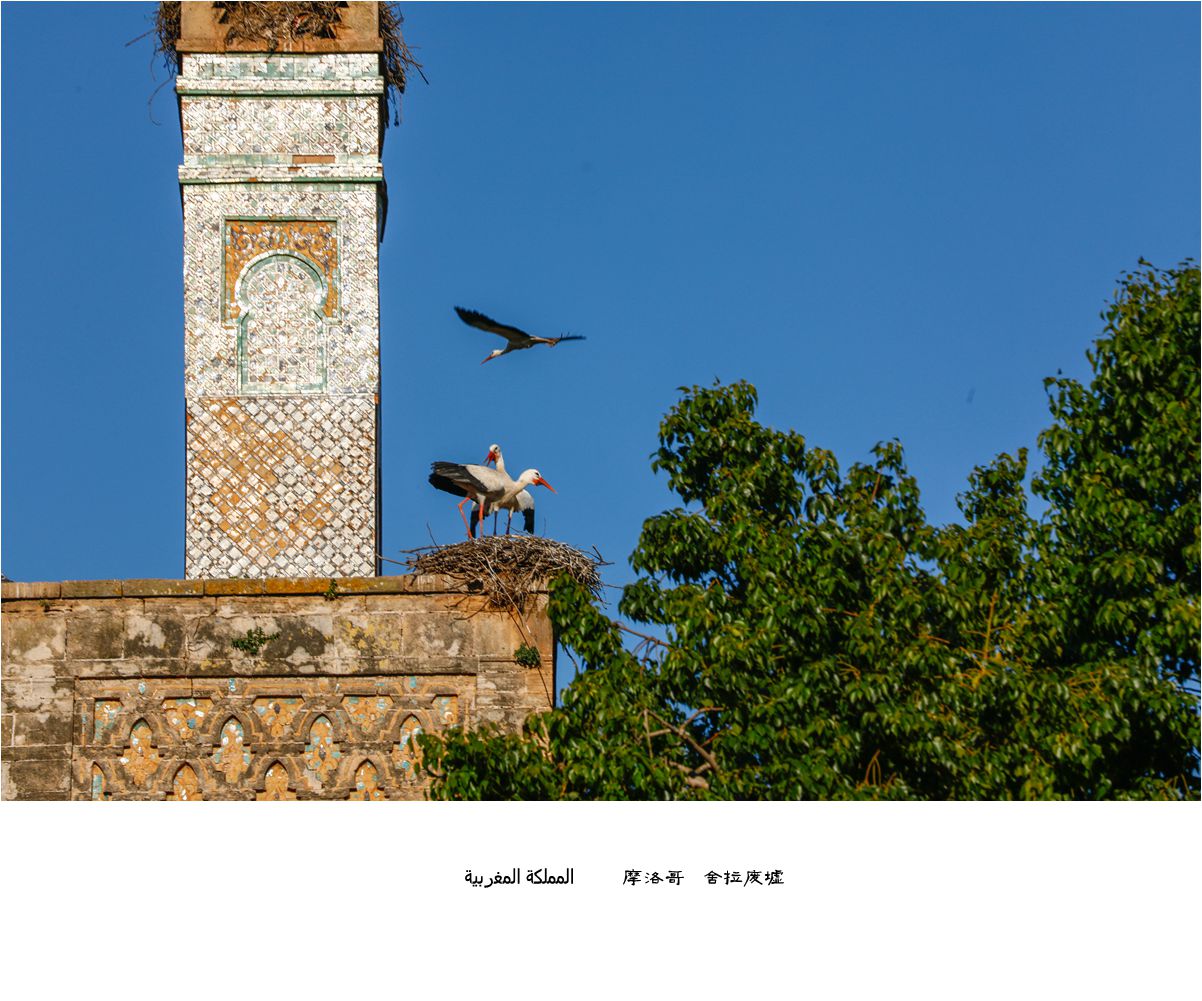

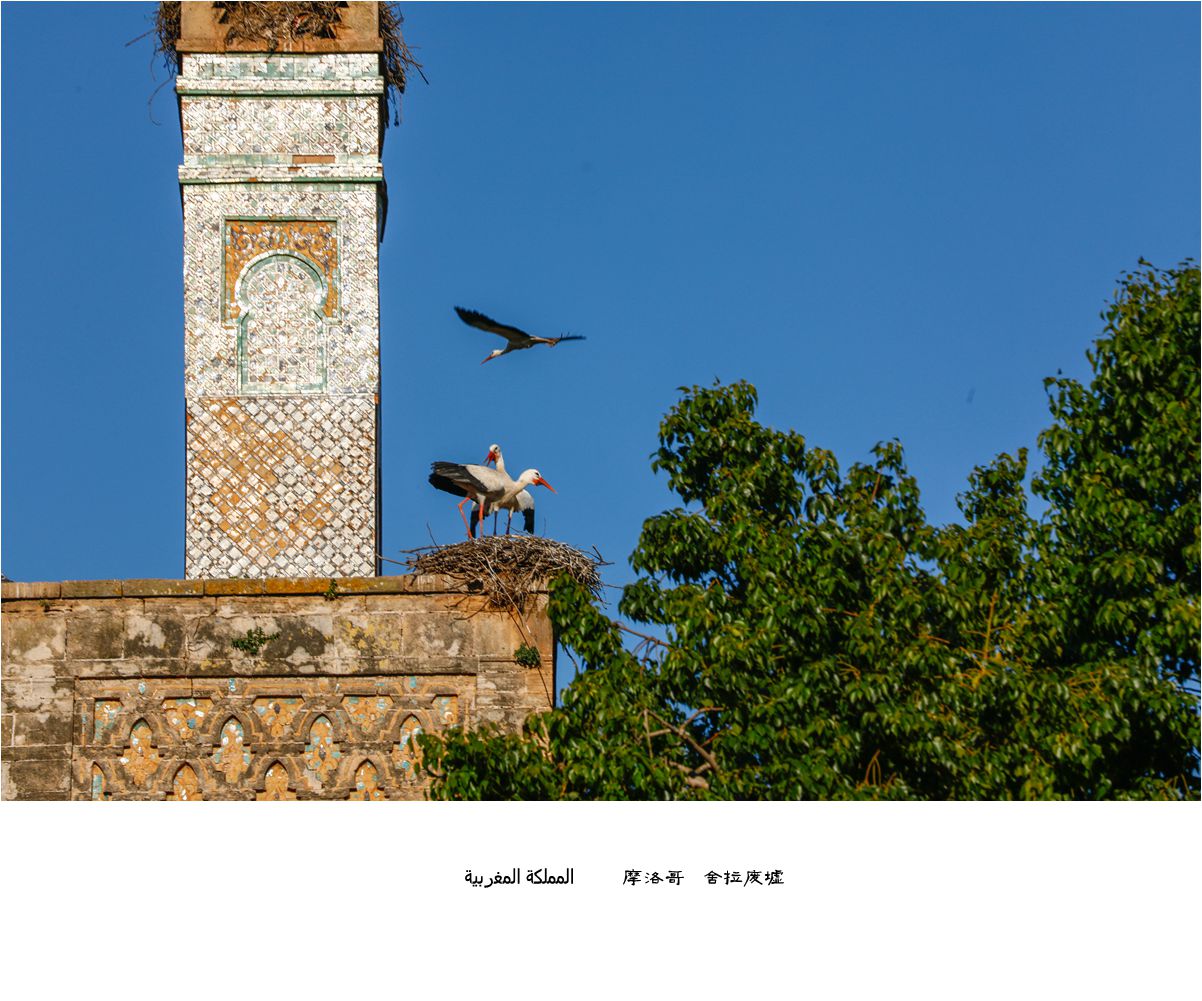

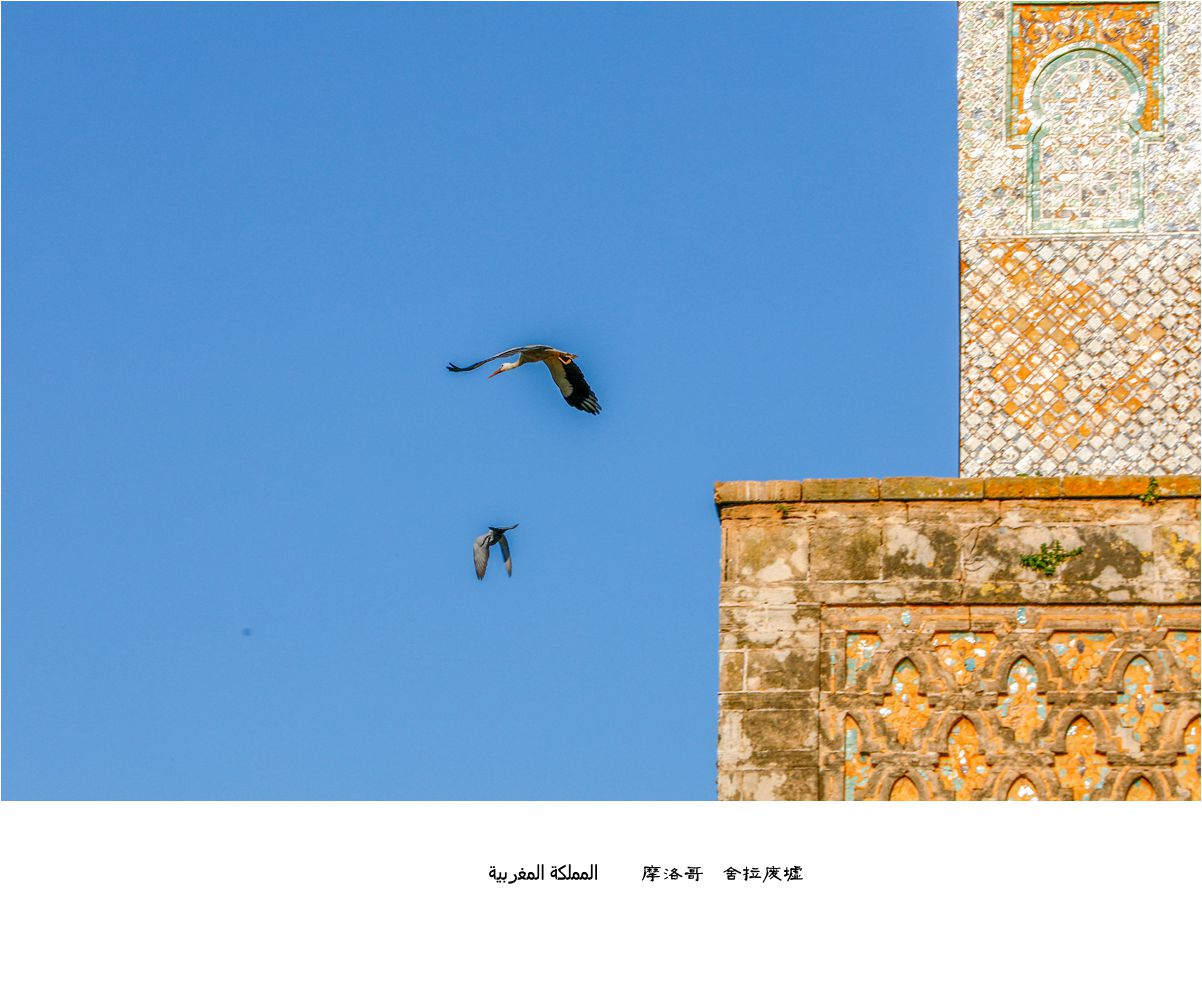

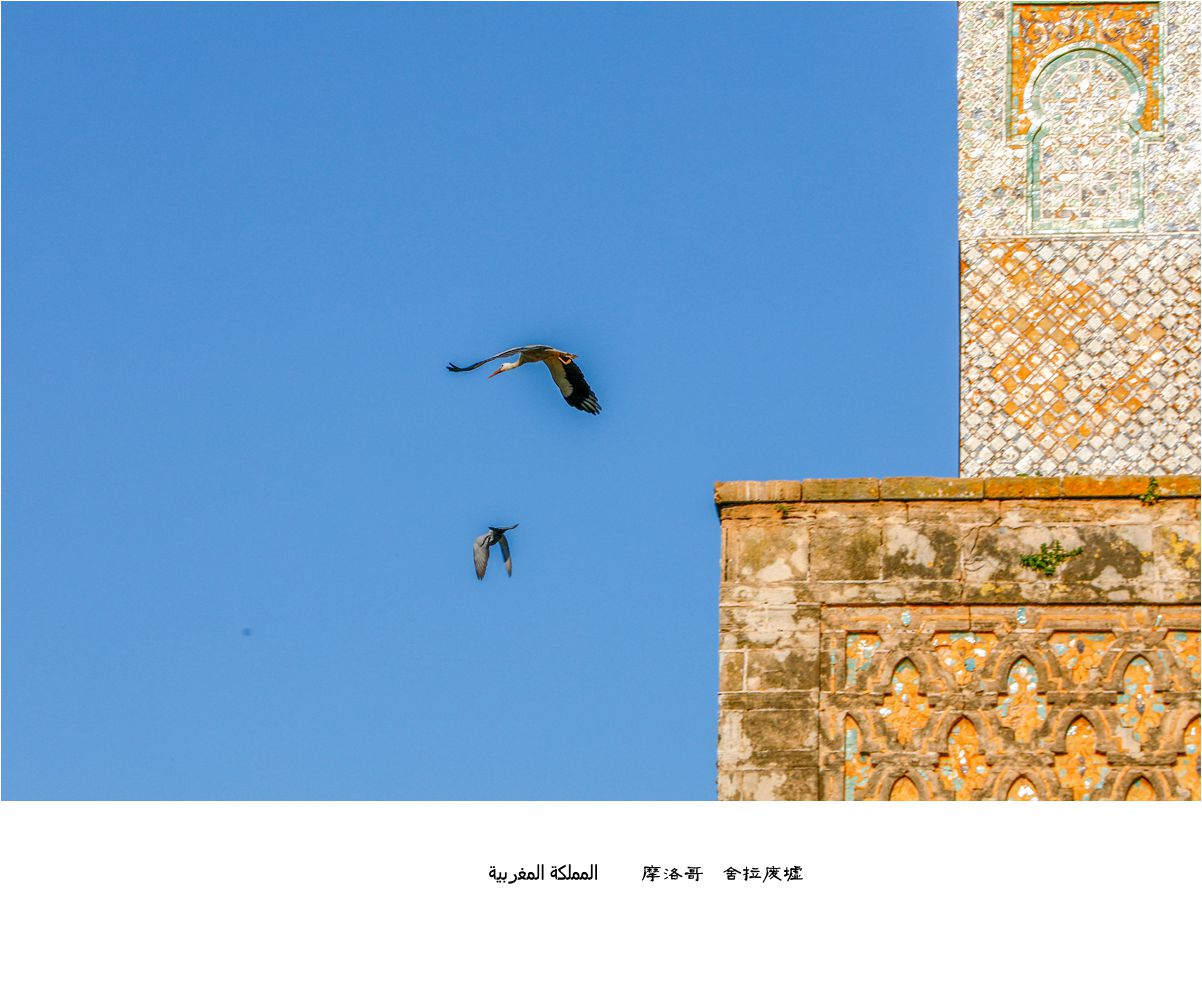

舍拉废墟----摩洛哥千年历史变迁的见证

摩洛哥之行的最后一站是首都拉巴特,大家主要去了舍拉废墟和乌达亚堡。

舍拉废墟为舍拉古城和摩洛哥梅里尼德王朝时期皇家陵寝遗址,1980年被列为摩国家重点保护文物。舍拉古城原为腓尼基、迦太基和古罗马帝国年代北非要紧港口城市,与摩境内的沃吕比利斯古城和伯纳萨古城齐名,公元五世纪荒废。公元十二世纪,梅里尼德王朝君主“黑苏丹”阿布·哈桑定都拉巴特城,修筑城墙在古城遗址基础上圈定皇陵。据考其爱妃与他本人死后均葬于陵内。舍拉在1775年一场以里斯本为震中的著名大地震中被夷为废墟,现在已成为树木丛生和很多鹳类的栖息处。

想从一座阿拉伯风格的古老大门里发现几千年来伊斯兰和古罗马两种相互角逐甚至对立风格的历史遗迹同时并存真是难上加难的,但在舍拉废墟你可以看到。

谈谈摩洛哥摄影旅游的感受

摩洛哥坐落于非洲,或许不少人对非洲国家的印象还停留在那里都是非常贫瘠的阶段,那就大错特错了。大伙可以看完我上述的游记和图片介绍,你就了解摩洛哥到底值不值得飞20多个小时去旅游的地方,尤其是喜好摄影的同仁们真的应该去走一走,拍一拍。

摩洛哥,其实是非洲离欧洲近期的地方,有着“北非后花园”的美誉。它身在非洲,却不像非洲;不是欧洲,却近似欧洲,它是一个有着多元文化融合的国度。我感觉有以下四点:

一是旅游项目海量。这里有古罗马年代的遗迹、中世纪的阿拉伯风貌、亘古不变的海滨渔村、迥异多姿的撒哈拉奇景、历尽时光洗礼的显赫城堡和宅院、错综复杂的街道小巷,从城市到沙漠到戈壁到绿洲,到雪山再到海岸线,应有尽有。

二是拍摄内容丰富。这里可以拍摄到具备阿拉伯风格的各种建筑,譬如哈桑二世大清真寺,好似迷宫的古朴菲斯老城,梦幻蓝白小镇舍夫沙万,北非“丝绸的道路”上的敦煌、非洲的好莱坞艾本哈度村,在拍摄近千年的城堡式建筑好似穿越于千年时空隧道。这里有五颜六色、色彩斑斓的城镇乡村拍摄题材,象白色的卡萨布兰卡、红色的马拉喀什、黄色的菲斯古城、蓝色的舍夫沙万、金色的撒哈拉。三毛笔下的撒哈拉沙漠风光、浩瀚的沙海、精致的沙丘与迷人的沙漠星空,吸引了无数人想要去目睹它的神秘面容。在这里还可以拍摄到具备阿拉伯风格多姿多彩的人文景观和摩洛哥的阿拉伯人、当地伯伯尔人的平时生活情景,是摄影创作出片的最好之地之一。

三是别具风格美食。摩洛哥地处北非,作为多年的法国殖民地,菜式口味受欧洲影响较大,煎、炸食品不多,除去沙拉,其他美食大多数应用焖、煮法而成,并用天然花草香料,叫人感觉既美味又爽口。在摩洛哥,第一道菜是开胃菜,大多为沙拉或者馅饼。沙拉分为冷盘和热盘。冷盘沙拉跟西方的沙拉相似,一般由西红柿、黄瓜、小红萝卜、绿油果等加橄榄油和美味黑醋调拌而成;第二道菜是哈利拉Harira,也就是摩洛哥人喜欢的蔬菜汤,用小扁豆熬制的浓汤,很鲜美可口,叫人回味无穷,并没什么普通人很难同意的口味。摩洛哥最有名的还是塔吉锅了,不吃塔吉锅不可以算来过摩洛哥,塔吉锅是当地特点用于烹饪的锅子,是用黏土制作的,并且与其他锅类不同,它的盖子是锥形的,很合适一些慢炖的食物,比如羊肉,牛肉,鸡肉或是蔬菜等等。在摩洛哥塔吉锅在大部分餐厅可以吃到。

四是治安情况好。摩洛哥虽然是非洲国家,但因为天然的地点,挨近欧洲。所以各方面的经济都是在非洲排在前面的,社会比较稳定,治安情况较好,暴乱、爆炸、恐怖袭击等这类恶性事件比较少。所以安全问题不需要担忧。但外出在外还是应该注意看管好我们的物品,太晚的时候不要外出,这两个是你不管去那里旅游都一样需要注意的。第二应注意当地民族忌讳就能了。另外,摩洛哥男性很喜欢亚洲女性,所以建议女同胞在摩洛哥,假如天气炎热,也不要穿着太暴露。总的来讲摩洛哥人民还是比较淳朴热情的,主如果对其不太知道,觉得非洲国家不安全,其实是来自于不知道。

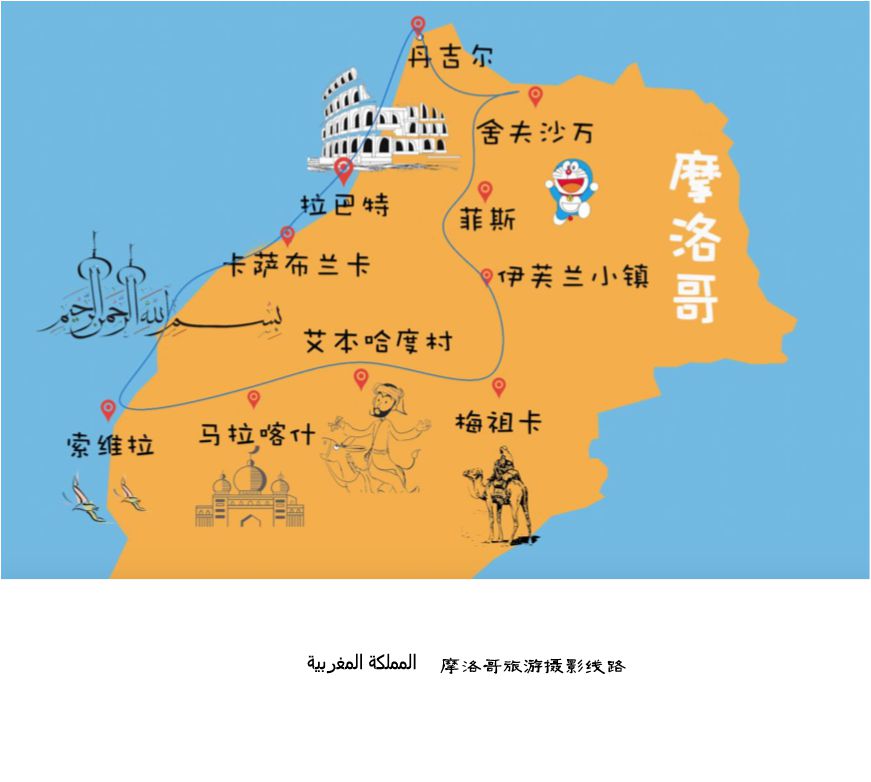

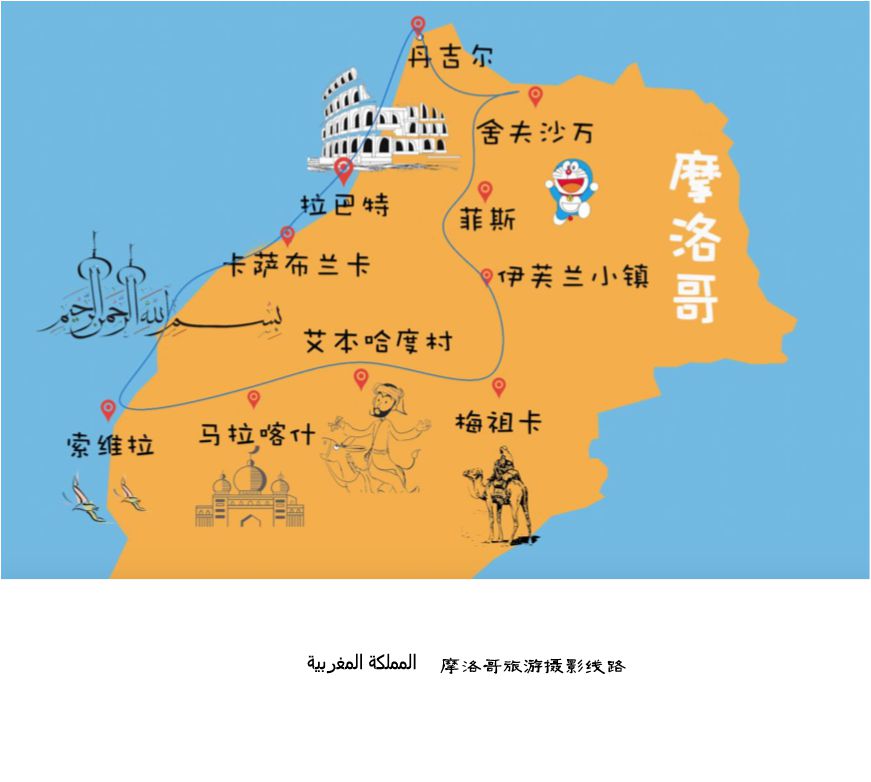

总而言之,假如时间和经济上允许,摩洛哥还是值得一去,跟团走和自由行都可以,有两种走法,顺时针或反时针绕一圈,我建议还是反时针走最好,从卡萨布兰卡出发,先到风之城索维拉,然后去艾本哈杜古城、撒哈拉沙漠,在去千巷古城菲斯、蓝色小镇舍夫沙万,最后经海滨城市丹吉尔,到达首都拉巴特,回到卡萨。从摄影旅游角度来讲,如此走可以慢慢进入拍摄高潮,顺序渐进,比较有意思。假如想跟团摄影游,我感觉选择游侠客还是最好的,从线路设计、行程安排、摄影指导、旅游成本等方面来看,游侠客都是唯一的,这类是我走完摩洛哥的经验之谈和感受,可以作为大伙出行的参考。

一段惊喜的旅程,一路相伴的旅人,大家相望于江湖的那片大漠;穿越着一千零一夜的故事;行走在上帝打翻的调色盘间,一次又一次穿梭于五彩斑斓的童话梦幻里,捕捉着一个又一个奇幻的梦境……过去的流年,一些事,一些人,终成故事!